La fiera biennale internazionale per il mondo delle Costruzioni I saloni di MADE expo: Costruzioni e Cantiere | Involucro e Serramenti | Interni e Finiture | Energia e Impianti | Software e Hardware | Città e Paesaggio www.madeexpo.it Partner www.federlegnoarredo.it | +39 051 66 46 624 | info@madeexpo.it Promosso da Con il patrocinio di PROGETTARE IDEE _ COSTRUIRE INNOVAZIONE

legnoarchitettura

rivista trimestrale

anno IV – n 12, luglio 2013 ISSN 2039-0858

Numero di iscrizione al ROC: 8147

direttore responsabile

Ferdinando Gottard

redazione Lara Bassi, Lara Gariup

editore

EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)

redazione e amministrazione

via 1° Maggio 117

34074 Monfalcone - Gorizia

tel 0481 484488, fax 0481 485721

progetto grafico

Lara Bassi, Lara Gariup

stampa Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)

Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate

prezzo di copertina 15,00 euro abbonamento 4 numeri

Italia: 50,00 euro - Estero: 100,00 euro

Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno distribuzione in libreria

Joo Distribuzione

Via F Argelati 35 – Milano

copertina

Naturum Tåkern Wingårdh

Arkitektkontor AB

Foto: Tord-Rickard Soderstrom

È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

Traverso-Vighy 6 87 95 105

Alterazione dei rivestimenti di legno privi di trattamento

un ponte costruito in verticale posa a secco del parquet in legno

12 2 4 6 4

Foto: Paola de Pietri

Foto: Alessandra Chemol o

Foto: Paola de Pietri

Foto: Alessandra Chemol o

12 legnoarchitettura

Foto Eson Lindman

dettagli

incontri techné strutture

TVZEB traverso-vighy 12

Naturum Tåkern Wingårdh Arkitektkontor AB 2 4

House H Hiroyuki Shinozaki Architects 34

Ampliamento residenziale Nunzio Giarratana44

Wälderhaus 54

Andreas Heller Architects & Designers

Polo scolastico studio Contini 64

Residenze A.L.E.R.

5+1AA srl Alfonso Femia Gianluca Peluffo 74

4 4

54 F o t o © E n e s a C a v o a F o o F u m h k o k e m o o

12 progetti C e d s : W ä l d e r h a u s K a u s F r a h m 74 34

Traverso-Vighy

I progetti dello studio vicentino sono caratterizzati fin dagli inizi da leggerezza, prefabbricazione, costruzione a secco, attenzione all’illuminazione e alla sostenibilità

Giovanni Traverso ne illustra la filosofia e l’approccio progettuale volto alla ricerca di un modo diverso di costruire, strettamente legato al rispetto del territorio, inteso anche culturalmente ed economicamente, e con un uso moderato e consapevole delle risorse

L’edificio, addossato alle mura cittadine, è stato restaurato liberandolo dalle partiture interne oggetto di una ristrutturazione negli anni ‘50 All’interno è stata montata una struttura indipendente in lamellare di larice che sostiene i solai e la copertura e collabora con la muratura a fini antisismici

Il legno è un materiale che si ritrova in molti dei vostri progetti di architettura ma anche di interni e di design: quali sono le qualità che vi portano a privilegiarne l’utilizzo?

Consideriamo il legno come materiale naturale per eccellenza È autoprodotto dalla natura combinando la luce del sole con i sali minerali della terra e l’anidride carbonica dell’aria È un materiale versatile e riciclabile Le sue lavorazioni richiedono bassi impieghi di energia e alla fine della sua vita in architettura può nuovamente essere impiegato per produrre energia È inoltre un materiale “colto”, perché la tradizione ne riporta le tecniche di lavorazione, le finiture e i trattamenti per farlo resistere all’uso e agli agenti atmosferici

Ci piace utilizzarlo per far dialogare i nostri progetti con il paesaggio; attraverso la sua ossidazione si confonde e si inserisce con disinvoltura nei contesti naturali

Le vostre architetture sono caratterizzate dal montaggio in cantiere di componenti realizzati fuori opera integrando tecnologie industriali e lavorazione artigianale: quali sono i vantaggi ed eventualmente i limiti di questo approccio?

I vantaggi sono quelli di riuscire a offrire un’architettura precisa e di qualità, dove è possibile controllare in modo puntuale tempi e costi di costruzione, cercando di ridurre al minimo i possibili imprevisti di cantiere Ovviamente questo comporta una progettazione at-

CASA CESCHI – Vicenza (2011)

6 legnoarchitettura 12 incontri

incontri

F o o A e s s a n d a C h e m o l o

F o t o A e s s a n d r a C h e m o o

Sopra, CASA DELLA VENDEMMIA – Selva di Montebello (2006) L’edificio domina la valle coltivata a vigneti Il sistema di chiusure in legno di larice e cedro modula il suo rapporto con la luce naturale e il paesaggio circostante

A destra, COLOMBAIA – Colli Berici (2009). La colombaia di Casa Marcoaldi, una piccola costruzione con struttura in acciaio zincato e tavole di larice curvate a freddo.

tenta e completa, dove tutte le scelte del committente, così come le consulenze specialistiche relative a impianti e strutture devono convogliare nel nostro progetto esecutivo La difficoltà è quella di anticipare in fase di progettazione il coordinamento tra le diverse maestranze, cercando di semplificare e pianificare in modo preciso le fasi di montaggio in sito

Il concepire la costruzione come un assemblaggio in opera presuppone un’attenta progettazione di ogni dettaglio; come cambia il lavoro del progettista rispetto alla costruzione tradizionale?

Tendiamo a progettare strutture modulari e prefabbricabili e, per quanto gli elementi costruiti fuori opera abbiano talvolta una forte componente artigianale, ciò abbatte in maniera significativa i tempi di esecuzione e rende la nostra presenza in cantiere quasi superflua

Per contro il lavoro di progettazione è complesso e comporta un continuo confronto con consulenti, realtà produttive e maestranze artigiane

Se da un lato aumenta in modo significativo la nostra responsabilità su tutto il processo di costruzione, dall’altro riusciamo a controllarne la qualità in tutti i suoi aspetti

L’assemblaggio richiede anche grande attenzione alle connessioni fra i diversi componenti e tra i diversi materiali Nei vostri lavori, ad esempio il tavolo Muvrino, gli interni del battello Ave Maria o Casa Ceschi, gli elementi di collegamento sono a vista, scelta che valorizza e rende chiara la loro funzione. In che maniera affrontate il progetto

8 legnoarchitettura 12 F o o N o m e C o g n o m e

incontri F o o C a u d o N a v o n e F o t o C a u d o N a v o n e

F o o A b e t o S n g a g l a

di realizzazioni a scala e funzioni così diverse?

Il metodo di progetto è analogo e indipendente dalla scala di intervento

È un continuo lavoro di analisi, sintesi e coordinamento: da un lato normative, esigenze e funzioni, dall’altro capacità produttive ed esperienze tradizionali È un processo di scomposizione e ricomposizione che permette di analizzare e risolvere complessità sempre crescenti È un lavoro circolare a cui partecipano i nostri collaboratori, ma anche specialisti, produttori e artigiani Essendo i nostri lavori connotati da un certo livello di sperimentalità, il processo di progettazione passa spesso anche attraverso la prototipazione, soprattutto per quanto riguarda i nodi costruttivi

Ogni lavoro fa poi tesoro delle esperienze costruttive precedenti e il percorso di ricerca costruttiva è continuo tra una progettazione e la successiva

Questo metodo ci porta in campi progettuali molto diversi, in cui ogni volta importiamo la nostra esperienza, ma dobbiamo anche essere pronti ad apprenderne le specificità

Uno dei lavori di massima complessità, ad esempio, è stato la progettazione della nave fluviale Ave Maria Si tratta di un progetto a scala territoriale che riscopre le vie fluviali tra Mantova e Venezia, ma anche di un complesso progetto per la costruzione della prima nave fluviale italiana a basso impatto ambientale, certificata da Bureau Veritas Strutture, impianti, partizioni e arredi sono stati pianificati e coordinati, facendo spesso ricorso a prefabbricazioni fuori opera, per contenere al minimo i tempi di cantierizzazione e raggiungere elevati standard di confort e sicurezza

Quali criteri guidano la scelta e l’abbinamento dei materiali e la loro lavorazione?

Prediligiamo materiali leggeri e riciclabili, quali l’acciaio, il legno, il vetro e i materiali tessili Materiali che possono essere lavorati con tecnologie a controllo numerico, garantendo economicità, precisione e totale integrazione con i nostri sistemi di progettazione Cad A questi materiali spesso affianchiamo, soprattutto per le finiture delle superfici esterne, materiali e lavorazioni che derivano dalla tradizione artigiana del territorio

Avete utilizzato diverse lavorazioni per le parti in legno nelle vostre architetture, pensiamo ad esempio alle diverse finiture dello studio per un designer di occhiali a Vicenza, gli elementi curvati della colombaia realizzata ad Arcugnano o ai progetti d’interni Come nascono queste scelte e qual è il rapporto con le maestranze che le realizzano? Il nostro lavoro è sempre connotato da elementi innovativi, ma ci piace anche pensare che sia in continuità con il passato Ci piace attingere alle tecniche costruttive tradizionali reinterpretandole e piegandole a nuove esigenze espressive La nostra curiosità per il detta-

In alto: MUVRINO – Nero3, 2005 Tavolo in multistrato di betulla e alluminio tornito, prodotto da Nero3 Le sue forme, lavorate da una macchina a controllo numerico, sono derivate da quelle di tre ciottoli raccolti nella spiaggia di Galeria, in Corsica

Sopra, AVE MARIA – Mantova (2011) Interni della Nave Fluviale Ave Maria che settimanalmente unisce Mantova a Venezia per vacanze in barca e bici La nave è stata ragionata per massimizzare il confort dei passeggeri e il rispetto dell’ambiente fluviale attraverso l’uso di tecnologie di recupero energetico e di contenimento delle emissioni.

9 F o t o A l b e r o F e e o

F o o G a n n S a b b a d n F o t o A e s s a n d r a C h e m o o

Sopra, TVZEB – Vicenza (2012)

Lo studio Traverso Vighy ha sede in questo edificio sperimentale a energia zero La struttura in larice lamellare e acciaio zincato è completamente realizzata a secco cosi da consentirne lo smontaggio e il riciclaggio a fine vita restituendo il sito all’ambiente naturale

glio e per i metodi costruttivi della tradizione viene supportata dall’esperienza degli artigiani; condividendo con loro idee ed esperienze riusciamo a porre le base per la messa a punto di nuovi sistemi costruttivi

In uno dei nostri primi lavori, lo studio per un designer di occhiali a Vicenza, abbiamo utilizzato un rivestimento esterno in tavole di larice a taglio di sega Come nella tradizione costruttiva di baite e fienili, all’esterno il legno grezzo invecchia naturalmente al sole e alla pioggia; all’interno è trattato con cera d’api e, dove le superfici sono esposte all’acqua e al vapore, bruciato e spazzolato Nella Casa della Vendemmia abbiamo invece utilizzato un complesso sistema motorizzato di lamelle in legno ricurvo, un filtro che modula il rapporto tra spazio interno, paesaggio e luce naturale In questo caso la scelta è ricaduta sul legno di cedro per la sua leggerezza e stabilità Nella colombaia di Casa Marcoaldi le tavole di larice sono state curvate a freddo, forzandole sulla sottostante struttura di acciaio zincato

In questo processo di sperimentazione il progetto diventa occasione di ricerca con le maestranze e le aziende coinvolte

Crediamo sicuramente che la struttura economica del nostro territorio, fatta di piccole imprese altamente specializzate e di maestranze artigiane plurigenerazionali, abbia eccezionali potenzialità per lo sviluppo dei nostri progetti, rendendo pensabili, prototipabili e producibili sistemi prefabbricati anche in serie molto limitate

Le vostre costruzioni sono caratterizzate da leggerezza, prefabbricazione, economia di risorse e attenzione all’illuminazione e alla sostenibilità

Ci descrivete la vostra filosofia progettuale?

Siamo molto legati al nostro territorio, al suo paesaggio, alle sue persone e alla sua cultura

Il nostro atteggiamento di leggerezza, quasi di reversibilità, è in qualche modo espressione di una neces-

sità di cambiamento rispetto a un modo di costruire che ha cementificato il territorio, in maniera incontrollata Pensiamo che un costruire diverso sia possibile, un costruire che tragga esempio dallo stato di necessità dell’architettura tradizionale e che possa avvalersi delle straordinarie capacità e competenze produttive del territorio Ci piace progettare le nostre strutture leggere, possibilmente indipendenti dal contesto nel quale si inseriscono, ricercando un dialogo con esso

Quando un domani ne terminerà la loro funzione, potranno essere trasformate o smontate, il loro sito restituito al paesaggio e i loro componenti riciclati

È una visione, citando Simon Velez, “vegetariana” dell’architettura che volutamente fa un uso moderato e attento delle risorse, cercando di massimizzare il rapporto con l’ambiente nel quale sono inserite e l’uso delle sue risorse, quali la luce naturale, il vento o la geotermia Il concetto di sostenibilità non è solo rivolto all’ambiente ma anche a chi utilizza gli spazi

Nella progettazione dei nostri spazi poniamo molta attenzione al comfort e al benessere delle persone, cercando di dare risalto alla continuità visiva con gli spazi esterni, al ritmo circadiano della luce naturale, all’acustica e agli aspetti termo igrometrici

Negli ultimi progetti l’attenzione alla sostenibilità è cresciuta coinvolgendo tutti gli aspetti, dalla luce ai materiali, dall’attenzione agli aspetti energetici fino al coinvolgimento di aziende locali secondo la filosofia del chilometro zero Quanto è importante il legame con il contesto e il territorio?

Crediamo fortemente che l’architettura debba tornare a essere espressione del luogo nel quale si trova Sia per ragioni legate alla sostenibilità, sia per aspetti più largamente culturali, sociali e di sviluppo economico

Il vostro studio, il Tvzeb che pubblichiamo in questo numero, sembra riassumere tutti gli aspetti del vostro modo di fare architettura e forse va oltre delineando un diverso stile di vita: è un caposaldo per affrontare nuove sfide?

Sicuramente Tvzeb riassume in modo completo molte delle esperienze fatte in passato e si pone come esempio di edificio sostenibile, non solo perché a energia zero, ma perché frutto del lavoro e della passione di una stretta rete di aziende locali che, con il supporto scientifico dell’Università di Padova, hanno saputo combinare in modo univoco soluzioni ad altissima tecnologia con l’uso di materiali e lavorazioni tradizionali

Per il prossimo futuro ci piacerebbe impegnarci in progetti di più ampio respiro, in cui estendere la filosofia di sostenibilità e autosufficienza energetica a scala urbana o a livello di territorio

Per approfondimenti: www traverso-vighy com

10 legnoarchitettura 12

incontri F o o F a n c e s c o C a s a g n a

DESIGNER’S STUDIO –Vicenza (2000)

Lo studio per un designer di occhiali è stato realizzato in legno di larice e acciaio I rivestimenti sono in tavole di larice con trattamenti diversi: a taglio di sega nelle superfici esterne, piallate e trattate a cera all’interno, bruciate e spazzolate negli spazi soggetti a umidità, come bagno e sauna.

11

o t o R o b e t o S a c c a r d o

F

F o o R o b e r o S a c c a d o F o o R o b e r o S a c c a d o

traverso-vighy tvzeb Vicenza F o o : A e s s a n d a C h e m o l o

1

Il fronte sud con la passerella che conduce all’ingresso al primo piano dello studio

2

Il corpo secondario e lo studio sono caratterizzati dal differente rivestimento: tavole di larice e acciaio cor-ten.

3

Vista da nord-est del tvzeb, acronimo di Traverso Vighy zero energy building Il colore del rivestimento in cor-ten si armonizza con l’ambiente circostante

14 legnoarchitettura 12 progetti 2 1

F o t o A l e s s a n d r a C h e m o o F o o : A e s s a n d a C h e m o o

Ubicazione: Costabissara (VI)

Progetto: arch. Giovanni Traverso, arch Paola Vighy, arch Giulio Dalla

Gassa, arch Elena Panzatraverso-vighy, Vicenza

Analisi climatica: Dipartimento di Fisica Tecnica - Università di Padova

Alberto Zecchin, Michele De Carli, Valeria De Giuli, Giuseppe Emmi, Massimiliano Scarpa, Giacomo Villi, Angelo Zarrella

Strutture: ing Loris Frison, Bassano del Grappa

Impianti: ing Marco Sabbatini, ing Lorenzo Barban S I A , Vicenza

Lavori: novembre 2011-luglio 2012

Superficie utile: 190 mq

Volume: 940 mc

Importo dell’opera: 350 000 €

Una sperimentazione a energia zero

La nuova sede dello studio Traverso-Vighy non è solo un edificio sperimentale a energia zero ma anche un progetto che mira a ridurre fortemente l’impatto ambientale della costruzione con un approccio legato alla ‘leggerezza’ e al rispetto del territorio, inteso non solo nella sua accezione fisica ma anche economica e culturale Immerso in un bosco sulle colline di Vicenza, a pochi chilometri dal centro, tvzeb è un edificio pensato per inserirsi armoniosamente nel contesto, appoggiandosi appena al terreno e sfruttando le risorse naturali e locali (la luce, la radiazione solare, il calore del terreno, la legna del bosco) per garantire il confort e il benessere Il rispetto dell’ambiente e del territorio ha portato a una costruzione reversibile, assemblata a secco, con le diverse parti realizzate con materiali riciclati e/o riciclabili provenienti, così come le tecnologie necessarie al suo funzionamento, da un raggio di circa 70 km dal sito di costruzione Il rispetto del territorio si estende anche al fine vita dell’edificio che, un giorno, una volta terminata la sua funzione, potrebbe anche essere completamente smontato riciclandone i materiali e restituendo il sito all’ambiente e al paesaggio

All’edificio si accede attraverso un percorso che dal parcheggio e dall’abitazione dei due titolari conduce a una passerella che fa da ponte tra l’ambiente naturale e l’interno Lo studio è composto da due corpi distinti Quello principale ha una forma a imbuto per massimizzare il contributo solare passivo nei mesi invernali proteggendolo dal surriscaldamento in quelli estivi; le pareti sud e nord, completamente vetrate, favoriscono l’apporto di luce naturale e la vista mettendo in relazione l’ambiente di lavoro con il contesto naturale e i suoi mutamenti Materiali e finiture esterne (acciaio cor-ten, legno di larice) sono pensati per essere facilmente assimilabili alla natura circostante, nel tentativo di insinuarsi con leggerezza sul terreno e adattarsi all’ambiente grazie all’ossidazione e all’invecchiamento dei materiali La struttura portante è in larice lamellare e acciaio zincato, sospesa sulle due linee di fondazione longitudinali Tutti gli impianti sono a elevata efficienza e consentono, grazie anche alla coibentazione dell’involucro, di ridurre i consumi energetici e rendere autosufficiente l’edificio

15 3

F o t o A l e s s a n d r a C h e m o o

2

3

4

5 - laboratorio

6 - corte incassata

7 - centrale termica

8 - cucina

sezione longitudinale 1

pianta del piano superiore

16 legnoarchitettura 12 progetti

pianta del piano terra

di ingresso

- loggia

- ufficio

- terrazza

- open space

trasmittanza media elementi costruttivi

pareti esterne, U = 0,18 W/m2K copertura, U = 0,18 W/m2K solaio contro terra, U = 0,18 W/m2K superfici vetrate, Ug = 1,1 W/m2K

prestazioni energetiche

per riscaldamento: 17,3 kWh/m2 anno emissioni di CO2: 2,73 kg CO2/m2 anno

4

A sinistra il corpo secondario rivestito in tavole di larice con la sala riunioni e una piccola cucina al piano terra e, al primo piano, la terrazza riparata dai pannelli fotovoltaici.

17 4 prospetto nord prospetto sud

F o o : A e s s a n d a C h e m o l o

5

L’ambiente al primo piano si affaccia sula loggia d’ingresso

6

Lo spazio di lavoro rivolto a sud

7

Il pannello traslucido dietro la scala in acciaio separa il laboratorio per la realizzazione dei plastici

All’interno dell’edificio l’illuminazione naturale è integrata da un sistema di luce artificiale variabile per quantità (intensità luminosa) e qualità (temperatura di colore) Barre led, a pavimento e sulle pareti, diffondono sulle superfici verticali in alluminio zigrinato una luce miscelata di tre led selezionati a 4000°K, 6000°K e ambra Le miscele emulano e integrano in modo dinamico lo spettro della luce naturale esterna rendendo possibili anche azioni correttive della temperatura di colore interna nei giorni di nebbia o neve

18 legnoarchitettura 12 5 6 7

F o o : A e s s a n d a C h e m o o F o o A e s s a n d a C h e m o l o F o o A e s s a n d a C h e m o o

1 strato di ventilazione (80 mm) intervallato da murali 60x60 mm

2 lastra Riverclack 55 piegata 84°

3 scossalina in Corten a protezione dei fori per la ventilazione

4 rivestimento in Corten aggraffato

5 strato di ventilazione (50 mm) intervallato da murali 60x30 mm ogni 1000 mm

6 membrana in goretex

7 strati di isolante (90+90 mm) intervallati da murali incrociati

8 tavolato maschiato (44 mm)

9 pannello di spaccato di legno e leganti inorganici

10 portale lamellare

11 boiserie multistrato (20 mm) e alluminio chicco di riso, pannello apribile con meccanismo

8

Il cor-ten durante la posa e prima della completa ossidazione

12 canaletta per alloggiamento

lampade

13 pedana tecnica, finitura in alluminio naturale

14 cappa c a

15 lamiera grecata Hi-bond

16 travi della struttura di base in acciaio

17 isolante

18 lamiera sagomata

19 pavimento radiante, finitura superficiale a resina

20 massetto impianti

21 strati di isolante (90+90 mm) intervallati da morali incrociati

22 travi della struttura di base in acciaio

23 modulo inferiore con gocciolatoio, altezza costante (200 mm)

24 lamiera parapassero con fori per ventilazione

1 2 5 6 9 10 13 14 3 4 7 8 11 12 15 16 17 18 21 22 19 20 23 24 9 5 6 4 7

sezione trasversale

8

1 tavolato maschiato (44 mm)

2 portale lamellare

3 pannello di spaccato e leganti inorganici

4 anima di connessione tra pannelli

5 chiodi ø 2 8 ring (passo 80 mm), in alternativa vite tps ø 4 (passo 120 mm)

6 viti di connessione ø 8 (passo 250 mm)

7 morale

8 tassello M12x240 (passo 1000 mm)

9 staffa hold-down con tassello M12x160 posizionata su angoli e vicino aperture

20 legnoarchitettura 12 progetti 1 2 5 6 9 3 3 4 7 8

F o o A e s s a n d a C h e m o l o

fronte nord

La stanza dei collaboratori dello studio

Le grandi vetrate a sud e a nord hanno un serramento appositamente sviluppato costituito da travi reticolari che irrigidiscono i pannelli di vetro per resistere alla spinta orizzontale del vento.

21 9 10 9

10

Il

F o o A e s s a n d a C h e m o o

11

L’impianto fotovoltaico sopra la terrazza del corpo secondario.

12

Il locale impianti (sistema di geotermia con pompa di calore alimentata dall’impianto fotovoltaico e ventilazione meccanica controllata)

Struttura e impianti

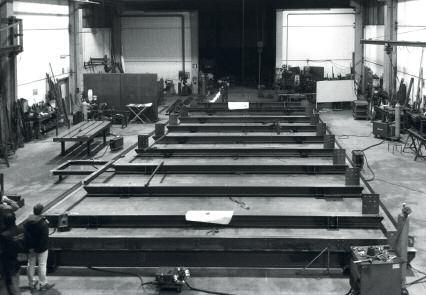

L’intero edificio poggia su due cordoli in calcestruzzo armato sui quali è stato montato un solaio metallico assemblato in cantiere e fissato con barre filettate e resina epossidica alle fondazioni La struttura del solaio è in travi e lamiere grecate collaboranti, completata con un getto di cemento armato Su questa sono fissati 9 telai di legno lamellare che reggono anche le travi dell’impalcato del primo piano, anche questo con struttura metallica (travi di acciaio UNP e lamiera grecata) I telai in lamellare hanno sagoma variabile secondo l’andamento planimetrico e le pendenze della copertura L’unione tra le parti in legno e le piastre metalliche è garantita da perni metallici con estremità lavorate al tornio per l’autocentratura, ottenendo una maggiore precisione nel montaggio (tolleranza di 2 mm tra elementi in legno e travi metalliche) La struttura è stata chiusa con tavolati di larice dello spessore di 55 mm e con pannelli di Xlam sulle pareti longitudinali con funzione di controventi L’isolamento è in pannelli di fibra di poliestere ottenuta dal riciclaggio di bottiglie di plastica (due strati da 90 mm ciascuno) Il rivestimento dell’edificio principale è in lastre di cor-ten aggraffato, mentre il corpo secondario, con l’impianto fotovoltaico da 5,6 kWh in copertura, è in tavole di larice Tutti i materiali sono stati selezionati perché riciclati e riciclabili A questo scopo, ad esempio, tutti i materiali interni ed esterni sono privi di verniciature e finiture superficiali, accettando la naturale ossidazione e l’invecchiamento come valore intrinseco L’edificio è riscaldato e raffreddato attraverso un sistema geotermico con pompa di calore ad aria (alimentata dall’impianto fotovoltaico), una caldaia a legna che sfrutta le potature del bosco e un impianto meccanico di ventilazione con recuperatore a flussi incrociati ad altissima efficienza Nelle mezze stagioni ricambio d’aria e regolazione della temperatura sono garantiti dalla ventilazione naturale attivata da un sistema di aperture automatizzate gestito da sensori Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università di Padova che provvederà anche a monitorarne le prestazioni

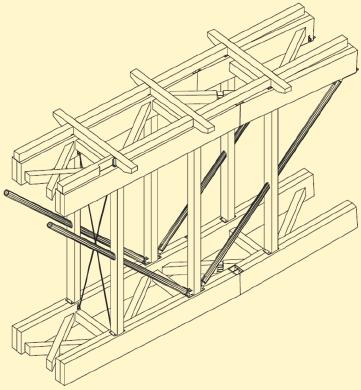

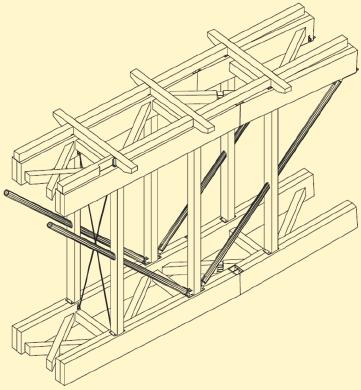

1 struttura portante in lamellare di larice

2 solaio in metallo e cls

3 solaio sospeso in metallo e cls

4 fondazioni in cls e roccia

5 rivestimento in cor-ten

6 pannelli in legno isolati

7 superfici vetrate

8 rivestimento in doghe di legno

9 pannelli in legno isolati

10 pavimento contro terra isolato

22 legnoarchitettura 12 progetti

struttura involucro 1 2 5 6 9 10 3 4 7 8

11 12 F o t o A e s s a n d r a C h e m o o F o t o A e s s a n d r a C h e m o o

A sinistra: i due cordoli di fondazione in cemento armato sono gli unici elementi costruiti in cantiere, ancorati ogni 2 m alla roccia sottostante con barre in acciaio diametro 30 mm

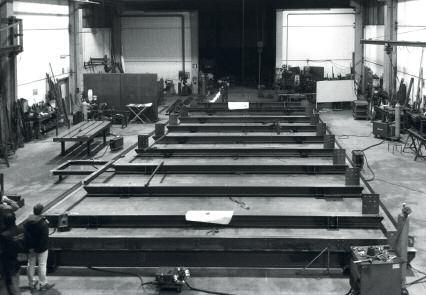

A destra: la fabbricazione in officina della base metallica.

A sinistra: il solaio è realizzato con lamiere grecate collaboranti Hi-Bond, completato successivamente con un getto di cemento armato.

A sinistra in basso e a fianco: il montaggio della struttura in legno lamellare. Gli elementi sono uniti con piastre e perni metallici con estremità lavorate al tornio per l’autocentratura

A sinistra: la struttura portante, composta da 9 telai in lamellare di larice, è stata montata in 3 giorni

A sinistra in basso: il solaio intermedio è costituito da una struttura in travi di acciaio UNP e lamiera grecata ispirata ai ponti delle navi

Il rivestimento dell’edificio principale è stato realizzato in lastre di cor-ten aggraffato

23

F o o E s o n L n d m a n

Wingårdh Arkitektkontor AB

Naturum Tåkern

Glänås (S)

1 In primo piano, l’ala ovest del Centro; in fondo si vede l’ingresso raggiungibile dalla passerella che si snoda all’interno dell’area

2 Vista d’insieme: da sinistra il Centro Visite, al centro il fabbricato adibito a servizi e a destra, in primo piano, la torre del birdwatching

1

26 legnoarchitettura 12 progetti 2 F o t o T o r dR c k a r d S ö d e r s r ö m F o o T o dR c k a d S ö d e s t ö m

Sul lago, tra le canne

Ubicazione: Glänås (S)

Committente: Naturvårdsverket (Agenzia Svedese per la Protezione dell’Ambiente), Stoccolma (S)

Progetto: Wingårdh Arkitektkontor AB: Gert Wingårdh, Jonas Edblad, Stoccolma (S)

Collaboratori: Ingrid Gunnarsson, Aron Davidsson, Jannika G Wirstad, Peter Öhman, Danuta Nielsen, Björn Nilsson

Gestione del progetto: TP Group/ Sundbaums Byggprojektering AB (S)

Strutture: Cowi, Göteborg (S)

Climatizzazione e Antincendio: Bengt Dahlgren AB (S)

Elettrico: WSP, Stoccolma (S)

Acustica: Akustikforum AB, Göteborg (S)

Appaltatore centro visitatori: Skanska

Sverige AB, Stoccolma (S)

Appaltatore torre birdwatching: Håkan

Ströms Byggnads AB, Motala (S)

Date progetto: 2008-2012

Superficie totale: 750 m2

Negli ultimi anni molte delle riserve naturalistiche più interessanti della Svezia si sono arricchite di centri per visitatori, strutture progettate per intensificare l’esperienza sensoriale nella natura delle persone che fruiscono di queste oasi Uno di questi centri sorge sulle sponde del lago Tåkern, in mezzo a enormi estensioni di canne palustri e ampie spiagge, e costituisce l’elemento principale di una serie di misure – una torre per il birdwatching, percorsi e passerelle – volte ad esaltare le qualità dell’ambiente lacustre

L’edificio, frutto di un concorso a inviti indetto nel 2007 e inaugurato nel 2012, si inserisce nel paesaggio armonicamente grazie alla sua grande copertura di canne palustri che, senza soluzione di continuità, costituisce anche le pareti della costruzione Pur sembrando un blocco solido e compatto ritagliato tra le canne, il fabbricato si sviluppa a C a proteggere dal vento una corte che diventa un’ulteriore stanza a cielo aperto

La sagoma raccolta, coadiuvata dalla struttura a telaio in legno ben isolata, consente di ridurre al minimo i consumi energetici

Quasi a volersi confondere con la natura, il Centro è dotato di poche aperture, che rispondono alla necessità di illuminazione naturale delle aree espositive interne e di godimento della vista dell’ambiente naturale da parte dei visitatori Un lungo lucernario sostituisce il colmo del tetto (parte critica e vulnerabile di una copertura in canne) illuminando dall’alto l’esposizione, una finestra in asse con l’ingresso richiama il visitatore verso la sala mostre mentre una vetrata sul patio lo accompagna all’esposizione dove un lungo e basso nastro vetrato nell’angolo riporta panoramicamente l’orizzonte e la natura all’interno della sala

L’intera area del Centro, completata da un fabbricato a uso servizi e da una torre di osservazione degli animali, è interconnessa da un sistema di passerelle che consente l’accesso anche ai portatori di handicap con sedia a rotelle, superando facilmente, grazie una rampa di 140 m di lunghezza, il dislivello di 5 m della torre di birdwatching

27

28 legnoarchitettura 12 progetti

pianta del Centro Visite

sezione est-ovest

F o o T o dR c k a d S ö d e s t ö m 3

sezione nord-sud

pianta primo piano dell’osservatorio pianta della copertura dell’osservatorio

3

La “stanza all’aperto” è creata dal ripiegarsi del volume dell’edificio e diventa punto di osservazione all’esterno del Centro Visite

4

La torre di osservazione con la lunga passerella che consente di superare il dislivello di 5 metri dalla quota di terra.

29 4

prospetto nord

pianta piano terra dell’osservatorio faunistico

F o o : E s o n L n d m a n F o o E s o n L n d m a n

sezione AA

prospetto nord-est

1 colmo in vetro con telaio in acciaio a sezione quadrata

2 alimentazione aria (foro diametro 100 mm nel pannello)

3 condotto per l'aria di mandata nell'intercapedine

4 illuminazione integrata

5 termoconvettore

6 bocchette di immissione aria calda dai convettori (105x600 mm) ricavate nel pannello di legno

7 griglie alimentazione aria

Nodo copertura-colmo

vetrato (A), dall’esterno:

- canne

- sottofondo in feltro

- assito maschio-femmina (23x95 mm)

- montante verticale (45x95 mm)

- isolamento (95 mm)

- montante verticale (45x70 mm)

- isolamento (70 mm) con strato separatore (0,2 mm)

- cartongesso (13 mm)

Copertura (B), dall’esterno:

- canne (250-280 mm)

- sottofondo in feltro

- assito maschio-femmina (23 mm)

- struttura a telaio in legno lamellare

- isolamento

- barriera al vapore

- montante in legno (45x45 mm)

- geotessile

- montante (45x70 mm)

- controlistello (28x70 mm)

Parete (C), dall’esterno:

- canne (250-280 mm)

- sottofondo in feltro

- assito maschio-femmina (23 mm)

- struttura in legno

- isolamento

- barriera al vapore

- compensato (12 mm)

- struttura in legno

- montante in legno (45x120 mm)

- montante (45x45 mm)

- controlistello (28x45 mm)

- pannello in legno non trattato (16x95 mm)

Solaio contro terra (D), dall’interno:

- parquet massiccio (22 mm)

- montante in legno (45x95 mm)

- isolamento (95 mm)

- travi in c a

- impermeabilizzazione

- soletta

Copertura (E), dall’esterno:

- canne (250-280 mm)

- sottofondo in feltro

- assito maschio-femmina (23 mm)

- struttura a telaio in lamellare isolamento

- barriera vapore

- tavola secondaria distanziata (28x70 mm)

- listello di supporto

(100x275x5)

- montante in acciaio (90 mm)

- montante in legno (45x45 mm)

- geotessile

- controlistello (28x70 mm)

- pannello in legno non trattato (16x95 mm)

Parete (F), dall’esterno:

- canne (250-280 mm)

- sottofondo in feltro

- assito maschio-femmina (23 mm)

- struttura in legno

- isolamento

- barriera vapore

- struttura in legno

- montante di legno (45x120 mm,1200)

- controlistello (28x45 mm)

- pannello in legno non trattato (16x95 mm)

Dettaglio (G), dall’esterno:

- canne (180 mm)

- sottofondo in feltro

- assito maschio-femmina (23x95 mm)

- controlistello (28x70 mm)

Parete (C) sezione orizzontale, dall’alto:

- sezione orizzontale del pannello in legno avvitato ai montanti (45x45 mm) tra i pannelli

- pannelli avvitati all'interno del montante (22x45 mm)

- termoconvettore (1100x300 mm)

- aria di mandata

30 legnoarchitettura 12 progetti

1 2 3 4 6 7 4 5 E D G F C A B

sezione orizzontale dettaglio B (parete esterna)

sezione orizzontale dettaglio C (parete esterna)

5

La sala mostre all’interno del Centro con il lucernario che funge da colmo della copertura e che consente di illuminare naturalmente dall’alto l’area

6

L’interno dell’angolo nord-est con la vetrata che diventa un ulteriore punto di osservazione

31

5 F o o : T o dR c k a d S ö d e s t ö m 6 F o o E s o n L n d m a n

Una delle tre aperture, posta in asse con l’ingresso, che porta luce naturale all’interno dell’edificio e che guida il visitatore verso la zona espositiva che si apre sulla sinistra

struttura e materiali

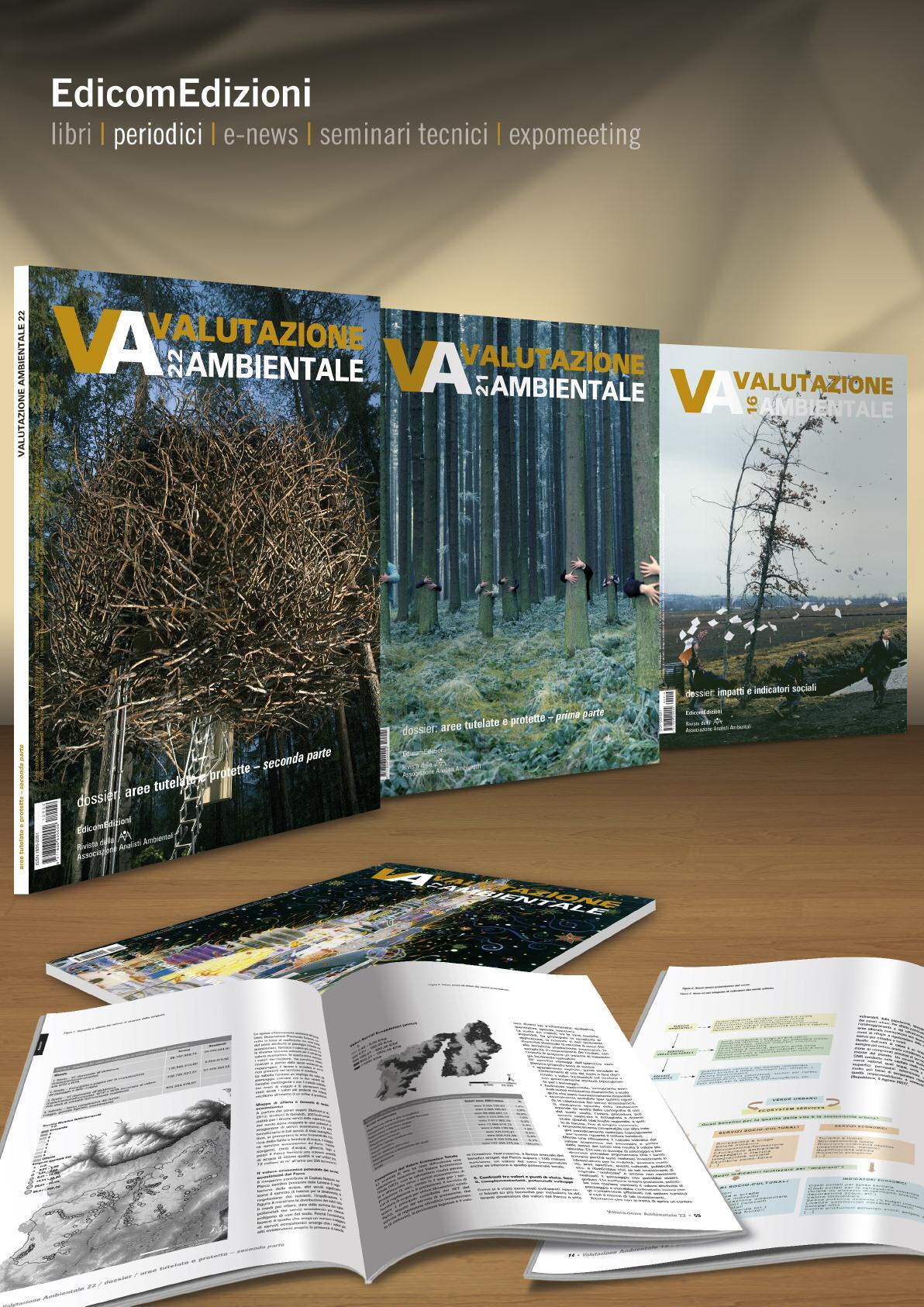

La struttura del Naturum Tåkern è realizzata con un semplice sistema a telaio isolato (20 cm) tra le travi, sostenuto da alcuni pilastri centrali in acciaio, coperti con doghe di legno Internamente le pareti sono rivestite con perline di legno, mentre all’esterno 25 cm di canne palustri, materiale che ben si integra nel contesto, pratico e facilmente sostituibile se danneggiato, connotano l’architettura dell’edificio rileggendo la tradizione locale Solo il colmo del tetto, e naturalmente le aperture vetrate, non sono ricoperte dalle canne che si trovano in abbondanza nei dintorni del lago; il colmo è infatti la parte più critica di questo tipo di copertura In questo caso un lucernario svolge la duplice funzione di completare tecnicamente il tetto, preservandolo, e illuminare l’interno con luce zenitale, soluzione particolarmente adatta alle aree espositive La ripidezza delle falde assicura, inoltre, una durata stimata di più di 50 anni

Per il rivestimento del Centro sono stati utilizzati circa 36 milioni di canne provenienti dal raccolto del 2011 della fattoria Väversunda (ogni primavera viene tagliata una piccola parte delle canne che crescono sulle sponde del lago) Ma la canna palustre non è il solo materiale locale utilizzato nell’edificio: c’è anche il calcare Borghamn, proveniente da Omberg, e il pino delle vicine foreste della regione dell’Östergötland

32 legnoarchitettura 12 progetti 7

o t o T o dR c k a d S ö d e s t ö m 7

F

A sinistra, la struttura portante dell’edificio con i pilastri in acciaio a sostenere le travi

A destra in alto, vista d’insieme del Centro da ovest

A destra in basso, la barriera al vapore a protezione della struttura.

A sinistra, la posa delle fascine di canne a rivestimento del tetto.

A destra, l’interno del cantiere con la sottostruttura per il passaggio degli impianti di illuminazione e di ventilazione

A sinistra, preparazione dei fasci di canne (taglio e legatura)

A destra, livellamento manuale della superficie del rivestimento esterno in canne palustri

33

Hiroyuki Shinozaki Architects

Hiroyuki Shinozaki Architects

House H

Chiba (J)

1

Vista dalla terrazza attraverso la cucina: si notano i telai a Y della struttura portante e, in fondo, la scala che connette il piano terra rialzato ai primi tre solai flottanti.

2

La zona living che si affaccia sull’ingresso e la terrazza interna

36 legnoarchitettura 12 progetti 1

2

Ubicazione: Chiba (J)

Progetto: Hiroyuki Shinozaki, Sota

Matsuura – Hiroyuki Shinozaki

Architects, Shibuya, Tokyo (J); Tatsumi Terado Structural Studio, Nagoya, Aichi (J)

Strutture: Tatsumi Terado Structural Studio, Meguro, Tokyo (J)

Appaltatore: Hirohashi Komuten Lo , Ltd

Lavori: giugno-dicembre 2012

Superficie area: 161,82 m2

Superficie lorda: 115,41 m2

Fotografie: Fumihiko Ikemoto

Un grande open space in verticale

Sviluppata negli anni ‘60 alla periferia di Tokyo, in un quartiere residenziale all’epoca in espansione, House H è stata recentemente ricostruita in modo creativo assecondando le necessità e i desideri dei committenti, una giovane coppia con un piccolo bambino L’esterno interamente bianco, semplice e dalle linee molto pulite, contrasta con l’interno, caratterizzato da un unico spazio suddiviso dalla struttura portante della casa lasciata a vista, una serie di otto telai portanti a Y, in legno lamellare Essi si accavallano l’uno all’altro, sorreggendo il grande tetto a capanna e i sei solai del primo piano e della mansarda, collocati a differenti altezze Questi solai flottanti determinano una serie di mezzanini e di piani soppalcati che possono essere raggiunti mediante una scala di legno, che conduce al primo piano, e da scale a pioli, che permettono l’accesso agli spazi immediatamente al di sopra di questo livello, creando così una varietà di ambienti in una superficie relativamente piccola (64 m2) Il grande tetto è l’elemento che racchiude l’intero spazio sviluppato in verticale, con gli elementi strutturali che diventano parti della quotidianità e simbolo di rinascita e speranza per la giovane famiglia che abita la casa

Il colore bianco, che contraddistingue l’esterno, è ripreso anche internamente abbinato al colore chiaro del legno dei pavimenti, dei solai e degli stessi telai strutturali con finitura a vista Il bianco delle pareti e del tetto permette di immaginare la casa come un’unica grande stanza Funzionalmente l’abitazione è suddivisa in due parti, una costituita dall’area comune al piano terra e l’altra – più privata – che galleggia ai piani superiori e che accoglie la camera matrimoniale, quella del bambino e il “tatami space”, riservato agli ospiti I percorsi della casa sono organizzati attorno alla cucina, al piano terra, zona da cui si può avere una visione globale degli spazi interni e guardare anche all’esterno

Le aperture vetrate, quasi dei tagli nelle facciate, e i lucernari in copertura inondano lo spazio di luce naturale, fornendo anche un’adeguata ventilazione all’edificio che funziona come un unico spazio termico

37

pianta del piano terra

pianta del primo piano

sezione longitudinale

sezione trasversale

38 legnoarchitettura 12 progetti

prospetto est

prospetto nord

3

L’esterno dell’edificio: l’uniformità della colorazione bianca delle pareti e delle falde della copertura è interrotta solamente dalle aperture vetrate e dai lucernari

prospetto sud

prospetto ovest

39 3

Sezione della struttura

interna:

1 trave (105x210 mm)

2 carta da parati con diatomite (9,5 mm)

3 pannello truciolare (9 mm)

4 carta da parati (9 mm)

5 pavimento in compensato di tiglio oliato (9 mm)

6 multistrato strutturale (12 mm)

7 trave (105x150 mm)

8 perno

9 compensato di tiglio oliato (4 mm)

10 pavimento in legno di quercia con trattamento di finitura trasparente

Parete esterna, dall’esterno:

- pittura minerale a spruzzo

- intonaco di malta

- telo impermeabile

- multistrato

- multistrato

- struttura portante isolata

- cartongesso

- carta da parati con diatomite

40 legnoarchitettura 12 progetti 1 2 3 4 5 2 56 1 8 96 10 3 2 7 96

connessione colonna/travi diagonali

struttura e materiali

Le colonne a forma di Y, assemblate fuori opera, sono in legno lamellare (pino Douglas) da 3,5 pollici spazzolato e le parti di connessione delle “Y” sono costituite da elementi metallici (viti, chiodi, piastre, barre filettate)

I telai e le travi del primo piano sono congiunti e fissati tra loro con perni e cavicchi

La finitura di tutti i solai è realizzata in multistrato di tiglio trattato a olio così da fornire, anche visivamente, l’idea di piastre uniche e massicce per il primo piano piano e la mansarda Le pavimentazioni del primo livello sono in legno di quercia, mentre quelle del secondo sono in multistrato di tiglio sbiancato

Le pareti e il grande tetto sono finiti in continuità con lastre di cartongesso e carta da parati con diatomite, un materiale minerale poroso che, per la sua struttura fisica, consente di regolare l’umidità interna e di assorbire elementi chimici dannosi presenti nell’aria, oltre a possedere un effetto adiabatico e buona refrattarietà

Connessione colonna/travi

diagonali:

1 perno

2 trave solaio

3 connessione con barre filettate

4 colonna in legno lamellare (pino douglas) sbiancato e spazzolato

4

Assemblaggio dei telai a Y prima della posa in opera Le tre parti strutturali (la colonna e le due travi diagonali) sono connesse mediante viti, perni e piastre

5

L’unione tra due telai, che si accavallano, e la struttura primaria dei solai, ancora priva del rivestimento, avviene mediante perni e cavicchi metallici

41 4 5

1 2 3 4

6

Uno degli ultimi solai flottanti dell’abitazione, raggiungibile dal piano sottostante mediante una scala a pioli I bracci dei telai a Y” bucano” il primo solaio, dando forma allo spazio

7 Vista della zona living da una delle camere.

8

Entrando nell’edificio e guardando verso la zona pranzo, sono ben identificabili i telai della struttura portante, alcuni lasciati aperti, altri chiusi da lastre di cartongesso

9 La cucina e la zona pranzo dal livello superiore.

42 legnoarchitettura 12 progetti 6 8 9 7

A sinistra: posa in opera dei telai a Y assemblati a terra

A destra: fissaggio delle travi dei solai agli elementi a Y Travi e colonne temporanee supportano la struttura

A sinistra: posa della trave di colmo

A destra: tamponamento delle pareti

A sinistra: pareti e tetto sono coperti con uno strato di gomma bituminosa con funzione impermeabilizzante.

A destra: posa dell’intonaco di malta su rete in fibra di vetro, aggiunta alla rete di acciaio per evitare crepe nelle pareti e in copertura

Ogni superficie del secondo solaio (intradosso, estradosso e chiusure laterali) è rifinita con lo stesso materiale: compensato di tiglio

A sinistra: rivestimento interno della falda del tetto con lastre di cartongesso

A destra: dettaglio della connessione di uno dei telai, prima del tamponamento, con un solaio

43

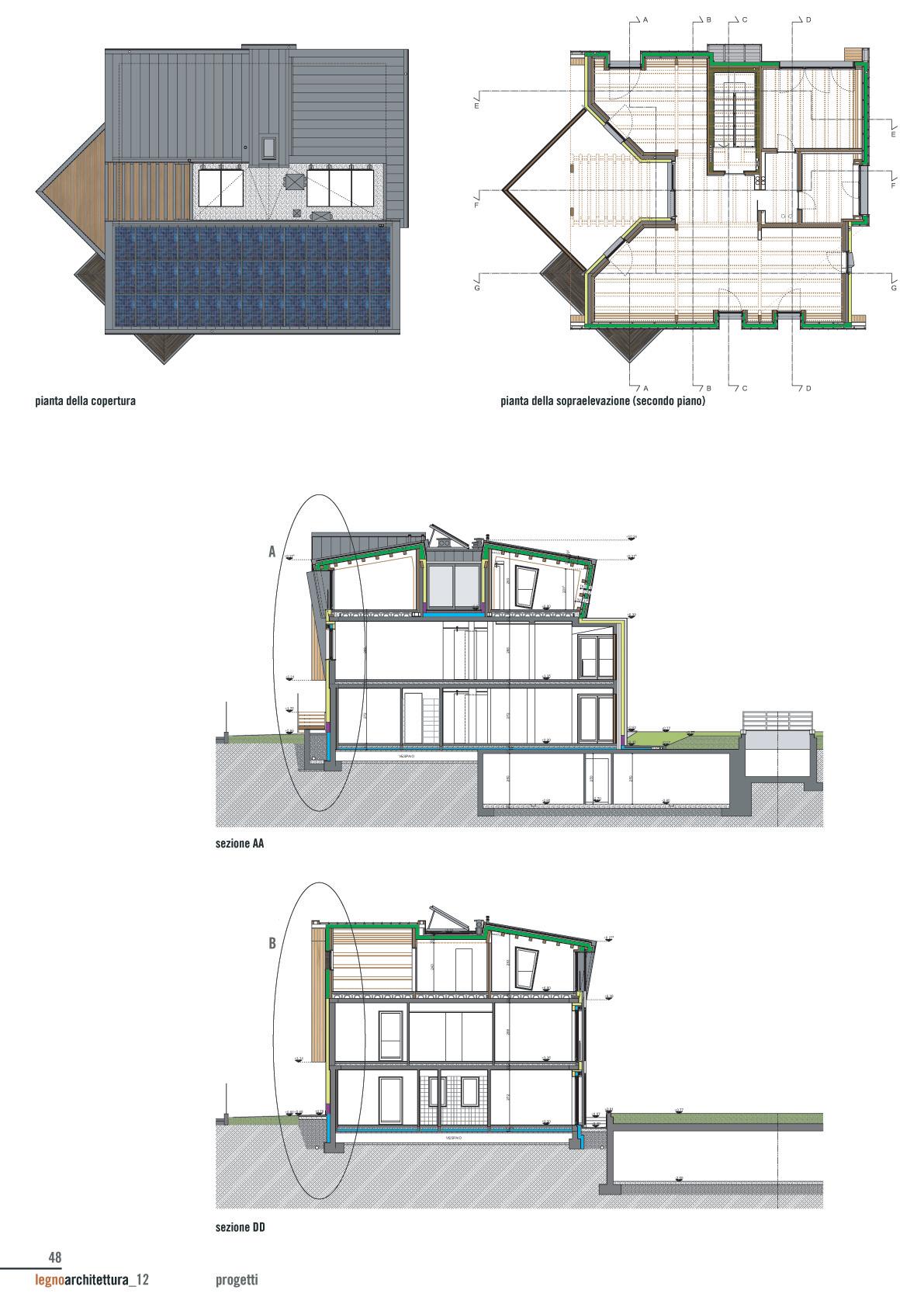

Nunzio Giarratana

Ampliamento residenziale

Verdello

1 L’angolo sud-est 2 Il fronte sud 3 Il fronte nord 46 legnoarchitettura 12 progetti 2 1

Ubicazione: Verdello (BG)

Progetto: arch Nunzio Giarratana, Verdello (BG)

Strutture: ing Anna Pasta, Bagnatica (BG)

Impianti termici: ing. Andrea Epinati, Trescore Balneario (BG)

Certificatore energetico: arch Silvia

Lazzari, Ponteranica (BG)

Direttore dei lavori: arch Nunzio Giarratana

Appaltatore struttura in legno: Marlegno srl, Bolgare (BG)

Lavori: maggio 2010-novembre 2012

Superficie utile: 473,25 m2

(dell’intero fabbricato)

Superficie verde: 350 m2

Una casa aperta verso il cielo

Nato come incarico per il recupero del sottotetto di un fabbricato del 1970 a Verdello, in provincia di Bergamo, il progetto si è evoluto portando all’ampliamento in pianta e in altezza dell’edificio originario in muratura – creando tre unità abitative indipendenti – e alla riqualificazione energetica dell’intero edificio in una logica di riduzione degli sprechi oltre che di rispetto delle normative La scelta dei materiali e delle soluzioni tecnologiche ha permesso di collocare il fabbricato in classe A+ (Cened) con un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (di progetto) di 10,04 kWh/m² anno, contro gli originali 366 kWh/ m² anno Un taglio verticale sull’asse est-ovest divide in due parti il volume in ampliamento e, ruotandole una verso nord e l’altra verso sud - imperniate sugli spigoli del fabbricato esistente-, creano una sorta di squarcio zenitale attraverso il quale far entrare all’interno della costruzione, simbolicamente, sia le risorse energetiche naturali sia le nuove tecnologie basate sul principio di efficienza e sviluppo sostenibile

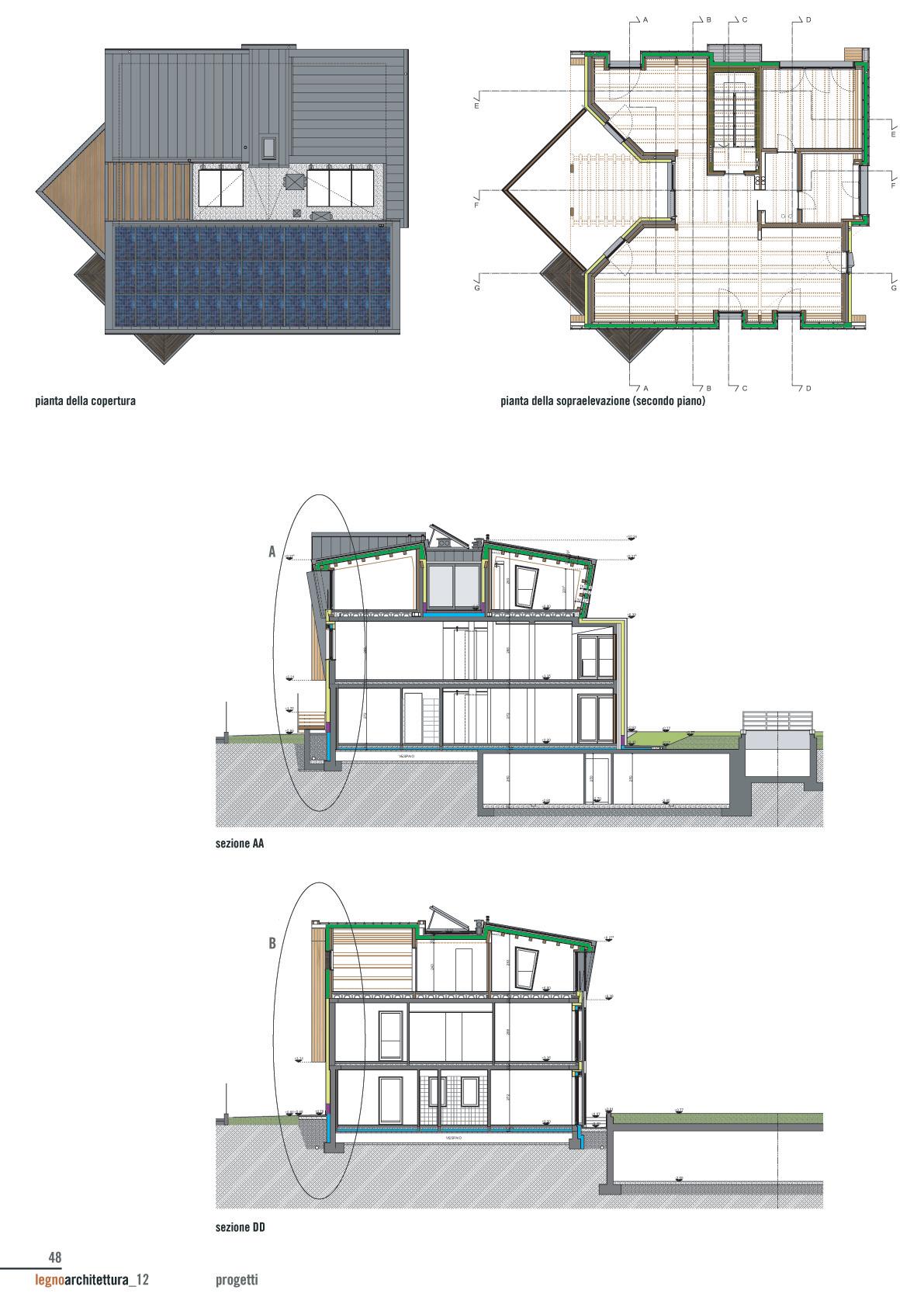

Per la sopraelevazione è stato scelto un sistema costruttivo in legno non solo per il basso consumo di energia durante la produzione, la naturalezza ed ecologicità, ma anche per la rilevante riduzione dei carichi sulle strutture esistenti La struttura prefabbricata è costituita da pareti in cross-lam ed elementi in legno lamellare a ponte sui quali, verticalmente e orizzontalmente, poggia il pacchetto di rivestimento delle facciate e della copertura (orditura in legno lamellare, assito e pannelli di isolamento termo/acustico in fibra di legno) Una parete ventilata con pannelli di rivestimento in HPL è stata montata su una porzione della facciata nord e il corpo in ampliamento sud Completano il concept green un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a condensazione da 32 kW per il fabbisogno dell’intero edificio e distribuzione del calore tramite pavimenti radianti; un impianto di ventilazione controllata con recupero di calore indipendente per ciascuna abitazione; collettori solari con serbatoio di accumulo per l’ACS; un impianto fotovoltaico con potenza di picco da 9 kW integrato nella falda sud; una cisterna da 10 000 litri per il recupero dell’acqua piovana

47 3

L’edificio originario in muratura prima dell’intervento di riqualificazione energetica e della sopraelevazione con struttura in legno

Copertura, dall’intradosso:

- travetti in legno lamellare (14x16 cm)

- perline in abete rosso

- telo freno al vapore

- isolamento con pannelli in fibra di legno (18 cm)

- telo impermeabile traspirante

- intercapedine di ventilazione con listelli in massello di abete (6x5 cm)

- assito in sottomisure di abete

- telo separatore in monofilamento di polipropilene

- copertura in lastre di alluminio preverniciate posate con sistema a doppia aggraffatura

Dettaglio A, serramento piano secondo:

- falso telaio in legno su 4 lati con nastratura antivento

- tenda interna oscurante a rullo

- serramento in legno/alluminio ad alta prestazione energetica

- davanzale interno in legno di abete

- davanzale esterno in lastra di alluminio preverniciata

- rivestimento con pannelli a base di cellulosa e resine termoindurenti -hpl- (6 mm)

Parete esterna, dall’interno:

- doppia lastra in gessofibra

- intercapedine

- parete di pannelli cross-lam in abete rosso (9,7 cm)

- telo freno al vapore

- isolamento con pannelli di fibra di legno (18 cm)

- telo impermeabile traspirante

- intercapedine di ventilazione con listelli in massello di abete (4x3 cm)

- rivestimento con pannelli a base di cellulosa e resine termoindurenti -hpl- (6 mm)

1 gronda rivestita in perline di larice

50 legnoarchitettura 12 progetti

1 A

sezione dettagliata AA

sistema costruttivo

Il sistema costruttivo utilizzato per la sopraelevazione è formato da una copertura con struttura portante principale di “portali” in legno lamellare e una struttura secondaria di travetti, anche questi in legno lamellare, inseriti in luce fra i portali e fissati agli stessi mediante carpenteria a scomparsa

Le pareti perimetrali inclinate sono realizzate mediante l’estensione della struttura portante della copertura con travetti in legno lamellare inseriti in luce fra i montanti dei portali

La finitura esterna della copertura e delle pareti inclinate è stata realizzata con lastre in alluminio preverniciate a doppia aggraffatura, senza fissaggi a vista

Le pareti perimetrali e interne portanti, non a vista, sono costituite da pannelli multistrato del tipo cross-lam in abete rosso da 97 mm Tutti i componenti delle pareti esterne in legno e i falsi telai dei serramenti sono sigillati all’aria e al vento mediante speciali nastri adesivi Il legname è stato protetto con una impregnazione fungobattericida-antimuffa alle resine vegetali e sali di boro in soluzione acquosa Le pareti interne e il soffitto a vista sono trattati con una leggera velatura di impregnante a base acqua a finitura cerosa di colore bianco

Sotto, l’edificio durante i lavori e la realizzazione della coibentazione della parte contro terra

51 sezione dettagliata BB 1

Copertura piana, dall’intradosso:

- travetti in legno lamellare (14x16 cm)

- perline in abete rosso

- telo freno al vapore

- isolamento con pannelli in fibra di legno (18 cm)

- telo impermeabile traspirante

- intercapedine di ventilazione con listelli in massello di abete (6x5 cm)

- assito in sottomisure di abete con pendenza

- telo separatore in tessuto non tessuto

- membrana impermeabile a base di poliolefine (pvc) armata (1,5 mm)

- telo separatore in tessuto non tessuto

- membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE)

- ghiaietto di fiume

Alcune immagini di dettaglio relative alla struttura in legno

Dall’alto: la struttura primaria che funge da copertura di una parte del terrazzo; il dettaglio di un giunto tra le strutture in cross-lam delle imbotti delle porte-finestre e le travi in lamellare; un interno completato in cui è stata lasciata a vista parte della struttura di rivestimento in legno

52 legnoarchitettura 12 progetti

sezione dettagliata CC

A sinistra, l’edificio esistente in muratura durante la fase iniziale di riqualificazione

A destra, la posa delle pareti in cross-lam prefabbricate

A sinistra, la posa dei portali in legno lamellare

A destra, fase di avanzamento della sopraelevazione in legno

A sinistra, la copertura in legno al secondo piano che sovrasta il terrazzo.

A destra, le imbotti delle porte-finestre nella parete inclinata.

A sinistra, la posa del freno vapore sulla parete inclinata.

A destra, un dettaglio della nastratura dei giunti per la tenuta all’aria della struttura

A sinistra, dettaglio dell’attacco della struttura della sopraelevazione in legno (isolata con fibra di legno) alla struttura in muratura preesistente, coibentata con lastre di EPS

A destra, posa del pavimento del terrazzo al secondo piano

53

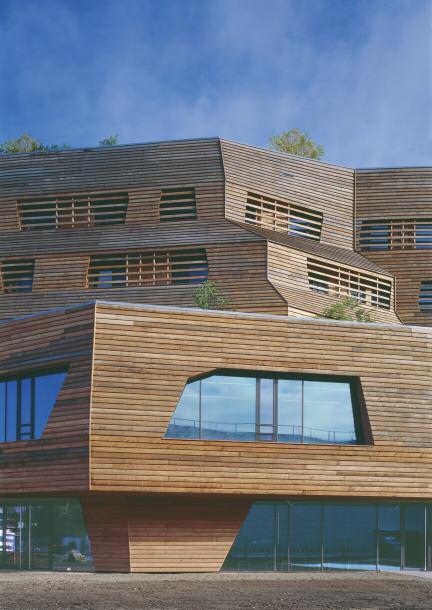

F o o K a y R e c h e s

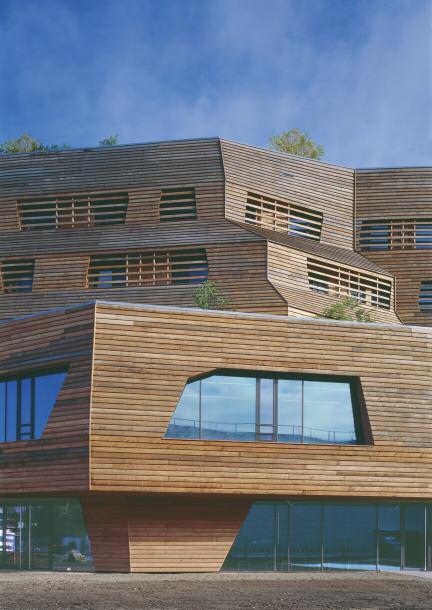

Andreas Heller Architects & Designers Wälderhaus Amburgo (D)

Un dettaglio del fronte sud, con i tre piani occupati dall’albergo In copertura si scorgono alcune delle piante che caratterizzano il tetto verde dell’edificio

2

Una vista dell’edifico da sud-ovest con la zona pedonale antistante.

1

56 legnoarchitettura 12 progetti 1 C r e d i s W ä d e h a u s K a u s F a h m

Ubicazione: Amburgo (D)

Progetto: Andreas Heller Architects & Designers, Amburgo (D)

Progetto esterni: WES & Partner Landschaftsarchitekten, Amburgo (D)

Strutture: Assmann Beraten + Planen GmbH, Amburgo (D)

Progettazione protezione antincendio: HAHN Consult Ingenieurgesellschaft fur Tragwerksplanung und Baulichen Brandschutz mbH, Amburgo (D) Appaltatori strutture in legno: Heinrich Haveloh GmbH, Ahaus (D); MetsäWood Merk GmbH, Aichbach (D)

Lavori: luglio 2011-novembre 2012

Superficie fondiaria: 2 130 m2

Superficie utile: 1 360 m2

Credits di immagini e disegni dove non diversamente specificato:

Andreas Heller Architects & Designers, Amburgo (D)

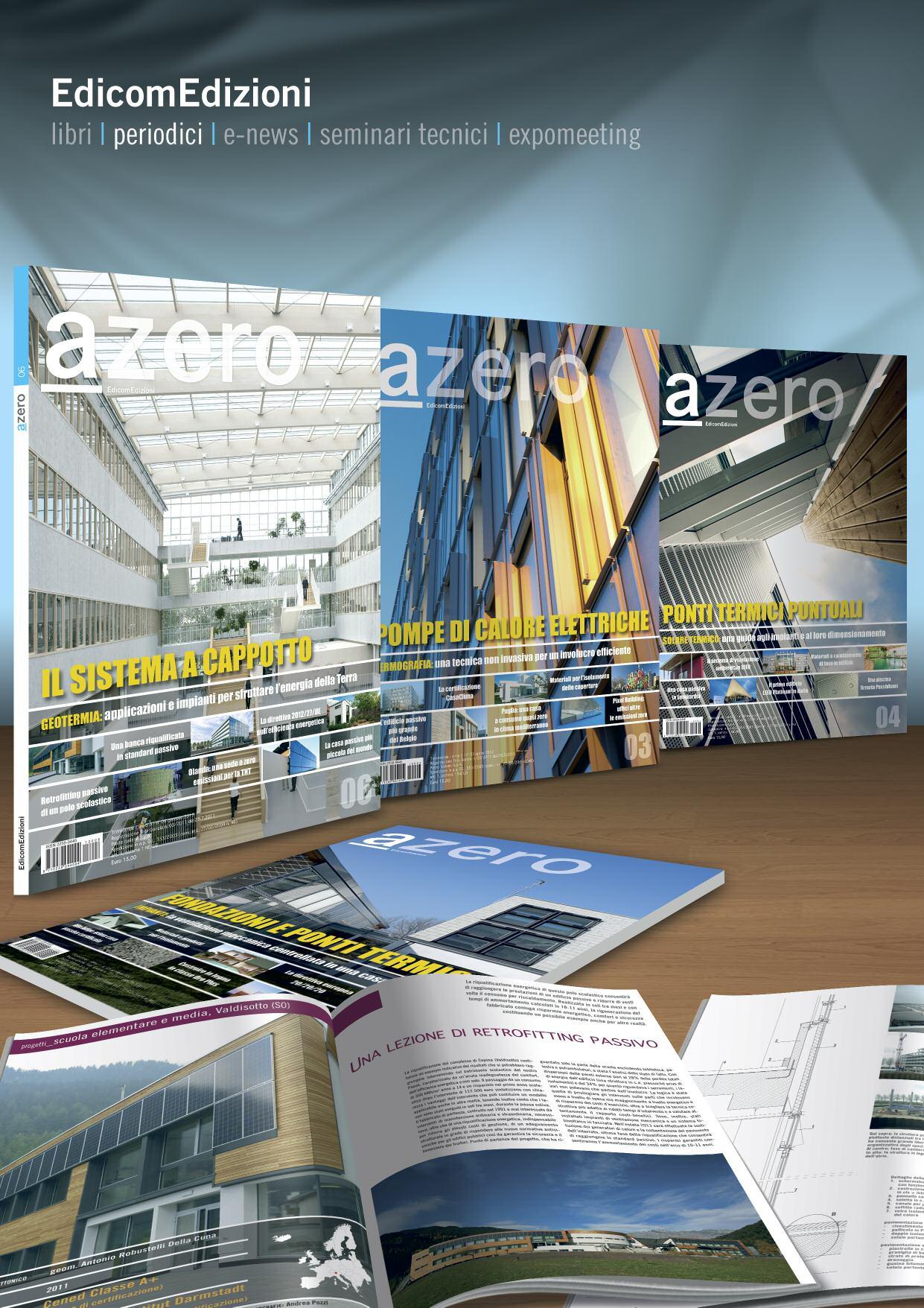

Il bosco ha trovato casa

Già il nome “casa del bosco” rende chiara la particolarità, ancora più evidente guardando la struttura, di questo edificio realizzato nel cuore di Amburgo nell’ambito dell’esposizione dell’edilizia (Internationale Bauaustellung - IBA 2013) a pochi passi dall’edificio stesso, nel quartiere Wilhelmsburg Mitte Progettata da Andreas Heller Architects&Designers, la costruzione ospita la sede della società tedesca per la protezione dei boschi (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) che ha anche la proprietà e la gestione dell’edificio, ma offre spazi per mostre e conferenze, oltre a un ristorante e un hotel con 82 camere nei tre piani superiori

La combinazione di diverse funzioni, con una esposizione in grado di sensibilizzare i visitatori sul rapporto tra il bosco, la città e i suoi abitanti, apre al fruitore molteplici possibilità tali da rendere l’edificio un nuovo polo d’attrazione per il quartiere di Wilhelmsburg Mitte, ma anche per Amburgo e tutto il nord della Germania

La diversa destinazione dei vari piani, con le relative richieste normative e di sicurezza, ha reso necessaria una differenziazione della struttura I primi due livelli, per motivi di protezione antincendio, sono realizzati in c a mentre i tre superiori sono totalmente in legno La struttura portante è in pannelli X-Lam di abete rosso europeo, l’80% del quale proviene da Germania e Austria e il 20% della Finlandia I fronti, rastremati verso l’alto, sono rivestiti in larice e, così come la copertura, ospitano spazi per le piante che possono essere colonizzati da uccelli e insetti rendendo letteralmente ‘vivo’ l’edificio Il tetto verde intensivo, piantumato con 9 000 cespugli e 500 carpini, migliora le prestazioni termiche dell’edificio ma anche l’ambiente circostante; grazie all’effetto di raffrescamento, aumenta anche la resa dell’impianto fotovoltaico installato, e si riducono polveri, inquinanti e CO2, oltre che il rumore

La Wälderhaus consuma circa 1/3 di energia in meno rispetto a quanto richiesto dalla normativa tedesca in materia di risparmio energetico (EnEV 2009) Questo grazie al buon isolamento e a un’impiantistica efficiente (fotovoltaico in copertura, geotermia e pompa di calore, teleriscaldamento a biogas) L’hotel del Wälderhaus rientra così nello standard casa passiva

57 2 C e d s B A H a m b u g G m b H / o h a n n e s A t

Legenda:

1 ristorante “Wilhelms im Wälderhaus”

2 foyer

3 Science Center Wald

4 uffici della sede dell’Associazione tedesca per la Protezione dei Boschi (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald)

5 sale per seminari/corsi del Forum Wald

6 sala per manifestazioni (Forum Wald)

7 Raphael Hotel Wälderhaus

58 legnoarchitettura 12 progetti pianta primo piano pianta terzo piano pianta piano terra 1 2 3 5 4 6 3 7 5 5

longitudinale BB

Un’immagine dello spazio espositivo del Science Center Wald, al piano terra dell’edificio

59

sezione trasversale AA

C e d s W ä d e h a u s J o h a n n e s A r

sezione

3

3

Parete esterna, dall’interno:

- parete portante in X-Lam in abete rosso

- membrana di tenuta all’aria nei giunti

- montanti in legno per il supporto della facciata ventilata

- isolamento tra i montanti in lana di roccia

- pannello in truciolato di legno, aperto alla diffusione del vapore - strato

impermeabilizzante

- listellatura per supporto doghe di finitura

- doghe in larice non trattato

1 parete portante in X-Lam, abete rosso (135 mm), giunti incollati a tenuta d’aria

2 freno al vapore

3 isolamento in lana di roccia (200 mm)

4 montante in legno (89/200 mm)

5 pannello rigido in truciolato a diffusione aperta

6 membrana a diffusione aperta

7 sottocostruzione in legno della facciata ventilata

8 rivestimento esterno in doghe di larice non trattato (30/300 mm)

9 serramento con triplo vetro e protezione dal sole

10 rete antizanzare

11 davanzale interno

12 membrana di tenuta all’aria

13 rivestimento superiore, in larice, del vano finestra (30 mm)

14 davanzale esterno in larice

15 membrana impermeabilizzante in poliolefina

16 listellatura in larice data da lamelle fresate (60/100 mm)

17 pezzo speciale del rivestimento esterno in larice non trattato (30/180 mm)

18 pezzo speciale per ancoraggio rivestimento esterno, totalmente inchiodato

19 OSB (18 mm)

20 solaio in c a (500 mm)

21 parete in c a (250 mm)

sezione verticale di dettaglio di una finestra al terzo piano (hotel)

protezione antincendio

Per proteggere la struttura dal fuoco e limitarne la propagazione in caso di incendio sono state adottate diverse soluzioni anche a livello di dettaglio architettonico, soprattutto per quanto riguarda la facciata ventilata in larice non trattato L’intercapedine di ventilazione è interrotta a ogni piano con elementi in materiale ignifugo (A) che, in caso d’incendio, impediscono l’effetto camino evitando la propagazione del fuoco ai piani superiori Lo stesso tipo di riempimento con materiale ignifugo è montato sull’architrave delle aperture (B) e ai lati di esse, al fine di impedire che un eventuale incendio possa propagarsi dall’interno alla facciata esterna

Il collegamento delle pareti interne tra di loro, e tra di esse e quelle esterne, avviene attraverso una sagomatura dentellata (C) che solo in caso di fuoco svolge la sua funzione statica ma che, in situazione di normalità, garantisce una bassa trasmissione del rumore Le pareti, infatti, non entrano in contatto tra di loro poiché tra un dente e l’altro è interposta una guarnizione in schiuma poliuretanica precompressa

Per lo stesso motivo, è stata realizzata una sagomatura dentellata similare all’appoggio degli elementi dei solai Le pareti portanti interne (D) sono doppie (due elementi in X-Lam con intercapedine isolante), sia per motivi di comfort acustico, sia per garantire sicurezza statica in caso di incendio

60 legnoarchitettura 12 progetti 14 16 18 13 15 17 20 19 21 2 4 6 1 3 5 8 10 12 7 9 11 A A B

A sinistra, due immagini che mostrano la posa in cantiere delle pareti e dei solai prefabbricati in X-Lam

Si notano le tracce in cui verranno posate le pareti divisorie interne nonché la speciale sagomatura per l’incastro dei vari pezzi di solaio.

Solaio in legno, dall’estradosso - moquette - massetto in cls - strato separatore in PE - isolamento per i rumori da calpestio - solaio in X-lam in abete rosso

Stratigrafia parete divisoria interna:

- parete portante in X-Lam in abete rosso - isolamento in lana di roccia - parete portante in X-Lam in abete rosso

61 13 16 B

sezione orizzontale di dettaglio di una finestra al terzo piano (hotel)

C D D

nodo solaio interpiano in legno-pareti interne

A camera (ventilazione meccanica di base, controllata individualmente con un elevato recupero del calore, inclusi postriscaldatori e corpi scaldanti come scaldasciugamani) B corridoio

C spazio dedicato a mostre speciali (ventilazione meccanica di base, controllata individualmente con un elevato recupero del calore)

D aula per seminari/corsi E mostra permanente/foyer

impianti

1 produzione di energia elettrica attraverso il fotovoltaico

2 sistema di attivazione termica della struttura nei primi due piani (in c.a.)

3 pompa di calore, riscaldamento

e raffrescamento naturale 4 sovrapproduzione di energia elettrica immessa in rete 5 cogenerazione a base di biometano: collegamento al teleriscaldamento di zona

6 impianto geotermico: 94 sonde verticali combinate con una pompa di calore per il sistema di bassa temperatura (riscaldamento e raffrescamento naturale)

Il consistente isolamento (20 cm di lana di roccia per le pareti esterne, il tetto verde e il triplo vetro solare alle finestre) ha consentito di ridurre notevolmente le richieste energetiche Il riscaldamento è garantito per la maggior parte attraverso l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento del quartiere di Wilhelmsburg Il calore viene prodotto da un impianto di cogenerazione a biogas Il carico di punta è coperto da una pompa di calore reversibile che, attraverso 94 sonde geotermiche verticali, sfrutta il terreno per riscaldare o raffrescare l’edificio A ulteriore supporto per il benessere termico indoor, intervengono i solai dei primi due piani, attivati termicamente

La ventilazione in tutti i 5 piani è di tipo meccanico con recupero di calore ed è regolabile in modo individuale; è comunque possibile aprire manualmente le finestre per avere una ventilazione naturale degli ambienti

Un impianto fotovoltaico in copertura – grid connected – produce l’energia elettrica necessaria ai fabbisogni dell’edificio Il tetto verde intensivo con cespugli e piante di varie specie, tra cui molte autoctone, contribuisce a migliorare le prestazioni dell’impianto grazie all’effetto di raffrescamento dovuto proprio alla vegetazione

62 legnoarchitettura 12 progetti

1 A A A A A A B B B CC D E E 2 5 6 4 3

A sinistra una delle prime fasi di cantiere, relative alla costruzione dei primi due piani in c a

A destra, in contemporanea alla costruzione in legno dei 3 piani superiori, si procede anche con la realizzazione dell’involucro dei primi due piani.

A sinistra, la realizzazione delle pareti delle camere dell’hotel, che occupa i 3 piani superiori della Wälderhaus Si noti l’isolante in lana di roccia tra i due strati portanti in X-Lam. Sulla destra, la posa dei solai in X-Lam del quarto piano.

A sinistra, il solaio tra il terzo e quarto piano è pronto per accogliere le pareti interne nelle scanalature predisposte; sulla destra della foto, il vano scale e servizi in c a che parte da terra e arriva fino al tetto

A destra, una delle fasi di ultimazione della Wälderhaus con la posa del rivestimento ligneo esterno

Una stanza dell’albergo finita e arredata.

Il legno è stato volutamente lasciato a vista

A maggior sicurezza degli occupanti, un sistema sprinkler (in evidenza sul soffitto), connesso a dei rilevatori di fumo, si aziona in caso d’incendio

Ognuna delle 82 camere di cui dispone l’albergo prende il nome da un tipo preciso di albero del luogo ed è arredata tenendo conto delle caratteristiche della specie.

63

F o o K a R e c h e r s

C r e d t s B A H a m b u r g G m b H M a t n K u n e C e d s B A H a m b u g G m b H / M a r i n K u n z e

scolastico

studio Contini

Polo

Felino

F o o P a o a D e P e t

1

La facciata sud e il cortile della scuola

2 In primo piano, una parte del percorso ciclopedonale che attraversa l’area e l’angolo tra i fronti nord e ovest.

66 legnoarchitettura 12 progetti 2 1 F o o : P a o a D e P e r F o o P a o a D e P i e r

Ubicazione: Felino (PR)

Progetto: arch. Marco Contini e arch Sara Chiari - studio Contini, Torrechiara (PR)

Strutture: ing. Thomas SchrenteweinLignaconsult GmbH, Bolzano

Direttore dei lavori: arch Marco Contini

Appaltatore: COVERALL srl, Valfabbrica (PG); SATRINI ELVI, Trevi (PG)

Lavori: ottobre 2009-maggio 2012

Superficie fondiaria: 19 140 m2

Superficie utile scuola primaria: 3 765 m2

Superficie verde: 4 850 m2

Importo dell’opera: 4.264.703,93 € (importo lavori e oneri sicurezza) + 1 033 199,77 €(somme a disposizione)

Un polo scolastico partecipato e sostenibile

Vincitore del concorso bandito dal Comune di Felino nel 2004 per la progettazione di un nuovo polo scolastico (comprendente scuola primaria e secondaria inferiore, un palazzetto dello sport, un auditorium, una mensa e una serie di spazi complementari destinati alla collettività), il progetto dello studio Contini è stato modificato e arricchito attraverso un processo di progettazione partecipata che ha coinvolto attivamente insegnanti, personale, genitori ed esperti della didattica Obiettivi del progetto erano garantire una forte relazione urbana – soprattutto con le aree a verde pubblico previste dagli strumenti urbanistici, grazie a un nuovo percorso ciclo-pedonale che collega i diversi edifici scolastici ai previsti spazi sportivi e al centro del paese –, l’attenzione alle tematiche ambientali, al risparmio energetico (l’edificio raggiunge la classe CasaClima A+) e all’uso di tecnologie sostenibili

Le attività scolastiche trovano la loro collocazione all’interno dei due volumi principali disposti parallelamente: la scuola primaria nel volume collocato lungo il lato nord del lotto, quella secondaria a sud In continuità sono posti gli spazi per le attività sportive, utilizzabili anche in modo indipendente dalle attività strettamente scolastiche Il progetto, articolato in corpi distinti ma collegati, è stato sviluppato per stralci funzionali I primi due completati comprendono la scuola primaria, la mensa e la palestra La scuola ha cinque sezioni (25 classi) e vari spazi dedicati alle attività di interciclo e di laboratorio, utilizzabili anche al di fuori dell’orario scolastico L’organizzazione dell’edificio è caratterizzata da un ampio spazio centrale a doppia altezza su cui si affacciano i ballatoi di distribuzione del primo piano e luoghi per la sosta, la ricreazione e l’incontro di alunni e insegnanti Vasche per la vegetazione, sedute, arredi per il gioco rendono piacevole questo luogo, illuminato da tre grandi lucernai posti in copertura Dato che le aule occupano i due fronti opposti principali si è cercato di sfruttare le diverse caratteristiche di ciascuna esposizione ai fini del risparmio energetico e dell’illuminazione Oltre a considerazioni di bioclimatica, contribuiscono a rendere elevato il comfort interno anche alcune scelte di tipo tecnologico, come l’impiego di vetri basso emissivi, pannelli radianti a pavimento, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore nonché un attento studio delle prestazioni acustiche dei vari ambienti

67

1 frontalino in lamiera di alluminio verniciata (10/10)

2 guaina impermeabile

3 OSB (1,5 cm)

4 pannelo in legno (10 cm)

5 staffa con nervatura

6 nastro autoespandente

7 lana di vetro (6 cm)

8 lana di roccia (10 cm)

9 intonaco

10 nastro monoadesivo

11 serramento

12 controsoffitto (10 cm)

Copertura aule, dall’estradosso:

- ghiaietto (5 cm)

- non tessuto geotessile

- doppia guaina impermeabile

- tavolato ESB (1,5 cm)

- freno al vapore

- intercapedine con listelli per ventilazione

- pannelli in lana di vetro (16 cm)

- solaio in X-Lam (20,2 cm)

- barriera al vapore (guaina liquida)

- pannelli in cartongesso (2,5 cm) a vista avvitati al solaio e travetti di legno (5x5 cm) con interasse 5 cm

Solaio primo piano, dall’estradosso:

- pavimento in linoleum (0,5 cm)

- massetto e tubazioni per il riscaldamento a pavimento (6,5 cm)

- isolante per riscaldamento a pavimento (3 cm)

- tappetino fonoisolante (8 mm)

- sottofondo alleggerito (10,4 cm)

- tappetino fonoisolante (6 mm)

- solaio in X-Lam (20,2 cm)

- pannelli in cartongesso (2,5 cm) a vista avvitati al solaio e travetti di legno (5x5 cm) con interasse 5 cm

parete esterna standard

Parete esterna standard, dall’esterno:

- intonaco (1,5 cm)

- pannello in cartongesso (2,5 cm)

- fibra di legno (12 cm)

- struttura portante in X-Lam (9,5-13 cm)

- pannello in cartongesso (4 cm)

- gessofibra (1 cm)

Parete interna standard:

- gessofibra (1 cm)

- pannello in cartongesso (4 cm)

- struttura portante in X-Lam (9,5-12,8 cm)

- pannello in cartongesso (4 cm)

- gessofibra (1 cm)

parete interna standard

solaio primo piano

sezione di dettaglio dello sporto del cornicione

impianti ed efficienza energetica

Tutti i locali della scuola sono illuminati in modo naturale attraverso ampie finestrature, mentre lo spazio centrale a doppio altezza riceve luce da tre grandi lucernari La protezione dal sole è garantita da sistemi esterni: tende a rullo e/o frangisole a lamelle orientabili in alluminio, tutti motorizzati e comandati tramite un sistema BUS I vetri dei lucernari in copertura sono caratterizzati da un elevato fattore di riflessione solare e una serigrafia al 30% Il 70% del fabbisogno energetico dell’edificio è coperto dall’impianto fotovoltaico collocato in copertura, con moduli in silicio policristallino e potenza di 20 kW

Gli ambienti sono riscaldati tramite pannelli radianti a pavimento La centrale termica, situata in un piccolo edificio a parte, è dotata di tre caldaie a condensazione di tipo modulare e modulante in grado di erogare energia termica in un campo variabile dal 20% al 100%

In tutte le aule e i laboratori è presente un sistema di ventilazione meccanizzato in modo da garantire un ricambio continuo dell’aria nelle aule senza la necessità di dover aprire le finestre nei mesi invernali L’impianto di ricambio aria è dotato di recuperatore di calore con efficienza del 68,5% in grado di recuperare 86 kW dall’aria espulsa La ventilazione naturale è comunque garantita: le finestre in tutte le aule e in tutti i laboratori sono apribili e anche i lucernari verticali situati sulla sommità dei doppi volumi dello spazio centrale possono essere aperti per favorire la circolazione dell’aria e l’eliminazione di quella calda nel periodo estivo

72 legnoarchitettura 12 progetti

10

9 12 11 6 5 8 7 2 1 4 3 4 3

A sinistra, il montaggio della struttura metallica portante di quello che sarà lo spazio centrale a doppia altezza

A destra, la posa delle pareti in X-Lam prefabbricate

A sinistra e a destra,due fasi di avanzamento dei lavori di posa degli elementi strutturali, in acciaio e in legno.

A sinistra, in basso, realizzazione dei controsoffitti acustici

A sinistra, la posa dello strato isolante in lana di vetro della copertura

A destra, una vista dello spazio centrale al piano superiore in fase di ultimazione

73

F o t o © E n e s a C a v o l a

A.L.E.R.

Brescia

5+1AA

Alfonso Femia Gianluca Peluffo Residenze

1

Gli elementi in legno lamellare e le logge conferiscono tridimensionalità ai prospetti

2 Sul lato nord gli edifici hanno fronti di colore chiaro.

3

Uno scorcio delle facciate rivolte a sud con le persiane aperte

76 legnoarchitettura 12 progetti 2 1 F o o © E n e s a C a v o a F o o © E r n e s t a C a v o a

Ubicazione: loc San Polino, Brescia

Committente: A L E R (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia), Brescia

Progetto: 5+1AA srl Alfonso Femia Gianluca Peluffo, Genova

Strutture: ing Stefano Migliaro - I Quadro ingegneria srl, Genova

Impianti e Consulenze: ing Roberto Mancini - AI Studio, Torino

Direttore dei lavori: arch. Andrea

Pederzoli, arch Giambattista ZaniUfficio Tecnico ALER, Brescia

Appaltatore: Rubner Objektbau, Chienes (BZ)

Lavori: Maggio-Ottobre 2012

Superficie fondiaria: 7 114 m2

Superficie utile: 3 849,80 m2

Superficie verde: paver green 906 m2, verde condominiale 885 m2, verde privato 945 m2

Images courtesy: 5+1AA srl Alfonso

Femia Gianluca Peluffo

Ridefinire il profilo del paesaggio

Inserite in un’area verde a soli 7 km dal centro di Brescia queste quattro palazzine – 72 alloggi destinati a social housing – nascono dalla volontà di rivitalizzare il quartiere S Polo e di instaurare un nuovo rapporto con il contesto e con il paesaggio circostante Questo è il tema progettuale cardine, sviluppato nei prospetti, dove ogni elemento che compone il sistema è pensato con materiali e colori autoctoni e dove le trasparenze e la successione di pieni e vuoti fanno percepire in modo naturale il passaggio da spazio pubblico a spazio privato

L’intonaco delle facciate color vinaccia è accostato a elementi lamellari in legno, con funzione di dispositivi energetici e di comfort, che rendono sempre differente ogni appartamento e il suo relazionarsi con l’esterno proiettando, inoltre, chiaroscuri sulle superfici che altrimenti risulterebbero piatte e indifferenziate Il “coronamento” dei quattro blocchi riprende lo sfondo segnato dal Monte Maddalena con le inclinazioni dei tetti caratterizzate da un movimento spezzato che delinea un nuovo rapporto degli edifici con il paesaggio

Progettare residenze significa anche innescare una serie di processi che interessano più generazioni e che non interessano solo i costi di manutenzione e di gestione delle case In fase di progetto si sono scelti materiali, tecnologie e sistemi impiantistici in grado di ridurre le richieste energetiche, offrire un elevato comfort termico e rispettare l’ambiente

Si è dunque prestata attenzione ad aspetti fondamentali quali l’elevata coibentazione, la compattezza dell’involucro, la riduzione dei ponti termici, delle perdite per ventilazione e del fabbisogno energetico Gli edifici rientrano in Classe A secondo i parametri CENED Lombardia Sulla copertura di ogni edificio è integrato un impianto fotovoltaico da circa 85 m2 in moduli policristallini, mentre il riscaldamento e la produzione di ACS è demandata al teleriscaldamento dell’ASM e alla rete dell’acqua potabile comunale con una centrale per lo scambio termico in ogni edificio Tutte le unità abitative sono dotate di radiatori con valvole termostatiche e impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad alto rendimento (90%)

77 3 F o o : © E n e s a C a v o a

Copertura, dall’estradosso:

- letto di ghiaia (50 mm)

- massetto in pendenza (60 mm)

- foglio separatore in PE (2 mm)

- fibra di legno (160 mm)

- strato silenziatore in fibra di legno (10 mm)

- barriera al vapore bituminosa (3 mm)

- solaio in X-Lam 5 strati (140 mm)

- lastra di controsoffitto monolitico (12,5 mm) con struttura in listelli di abete (35 mm)

1 scossalina in lattoneria metallica zincata e tinteggiata

2 guaina impermeabile in PVC

3 pannello OSB (22 mm)

4 saetta in legno (100x120 mm) fissata ai due estremi alla parete strutturale e al solaio in legno mediante 2 viti da legno (8x260 mm)

5 EPS (120 mm)

6 parete in X-Lam a 5 strati (100 mm)

7 pluviale

8 guaina impermeabile in PVC

9 listello legno di abete (70 mm), lana di roccia (50 mm), intercapedine (20 mm)

10 doppia lastra di cartongesso (12,5x2 mm)

11 tubazione di scarico con isolante

4

Il corpo a un piano delle cantine in fase di cantiere

80 legnoarchitettura 12 progetti

nodo parete esterna - solaio di copertura 5 7 6 8 1 3 2 4 9 11 10 4 F o o © E n e s a C a v o a

sistema costruttivo

Per ridurre i tempi di consegna, i quattro blocchi a destinazione residenziale sono stati realizzati con tecnologia a secco impiegando pannelli portanti prefabbricati in X-Lam su un impianto fondazionale a platea con spessore pari a 40 cm Fondazioni a platea caratterizzano anche i due volumi a un piano adibiti a cantine; in questo caso, però, data l’esiguità dei pesi in gioco, lo spessore è di 30 cm

Nei blocchi a 4 piani sono stati utilizzati pannelli di legno massiccio multistrato (5 incrociati in questo caso), di spessore complessivo pari a 105 mm per le pareti e 165 mm per i solai; essendo le solette prevalentemente sollecitate a flessione, i pannelli sono messi in opera con gli strati esterni e lo strato centrale disposti in direzione dell’orditura e con i restanti due strati ortogonali a essi

I vari elementi costituenti la struttura sono uniti tramite connettori meccanici, così da creare una struttura scatolare – chiaramente leggibile anche nell’organizzazione dei due diversi tipi di pianta – in cui le forze orizzontali vengono trasmesse, tramite gli orizzontamenti, ai pannelli verticali, i quali resistono alle sollecitazioni derivanti dal vento e dal sisma

Per la parte delle cantine è stato messo in opera un pacchetto di 165 mm di spessore – sia per le pareti che per il solaio di copertura – composto da un pannello multistrato di 27 mm verso l’esterno e un pannello tipo OSB verso l’interno (18 mm); nell’intercapedine di 120 mm sono stati inseriti i telai costituiti da listelli in legno con interposta lana di roccia

Nella progettazione strutturale è stato impiegato un codice di calcolo generale agli elementi finiti L’impalcato è stato modellato con elementi di tipo “load patch”, ovvero in grado di simulare la reale distribuzione del carico verticale a essi applicato sulle travi sottostanti Tre i tipi di analisi effettuati: analisi statica lineare, analisi dinamica modale e analisi spettrale mediante l’utilizzo dello spettro di risposta

Parete esterna, dall’interno:

- doppia lastra di cartongesso (12,5x2 mm)

- listello legno di abete (70 mm) con interposizione di lana di roccia (50 mm)

- intercapedine (20 mm)

- parete portante in X-Lam a 5 strati (100 mm)

- EPS (120 mm)

- intonaco ai silicati (10 mm)

Solaio intermedio, dall’estradosso:

- finitura in legno o pavimento similare (14 mm)

- massetto cemento (5 mm) con sottostante foglio di polietilene (3 mm)

- fibra di legno anticalpestio (21 mm)

- massetto per passaggio impianti (100 mm)