CHRISTÈLE DEDEBANT

LE BAGNE DES ANNAMITES

Les derniers déportés politiques en Guyane

ARCHIVES DU COLONIALISME

série dirigée par Michel ParfenovLE BAGNE DES ANNAMITES

DU MÊME AUTEUR

LE VOILE ET LA BANNIÈRE, L’AVANT-GARDE FÉMINISTE AU PAKISTAN, CNRS Éditions, 2003.

SOUS-LE-VENT : FANTAISIE HISTORIQUE EN VINGT-QUATRE TABLEAUX, Ibis Rouge, 2005.

L’autrice, Christèle Dedebant, a bénéficié du soutien de la commune de Montsinéry-Tonnégrande et de la Collectivité territoriale de Guyane.

© ACTES SUD, 2024

ISBN 978-2-330-18950-1

CHRISTÈLE DEDEBANT

Le Bagne des Annamites

LES DERNIERS DÉPORTÉS POLITIQUES EN GUYANE

Essai

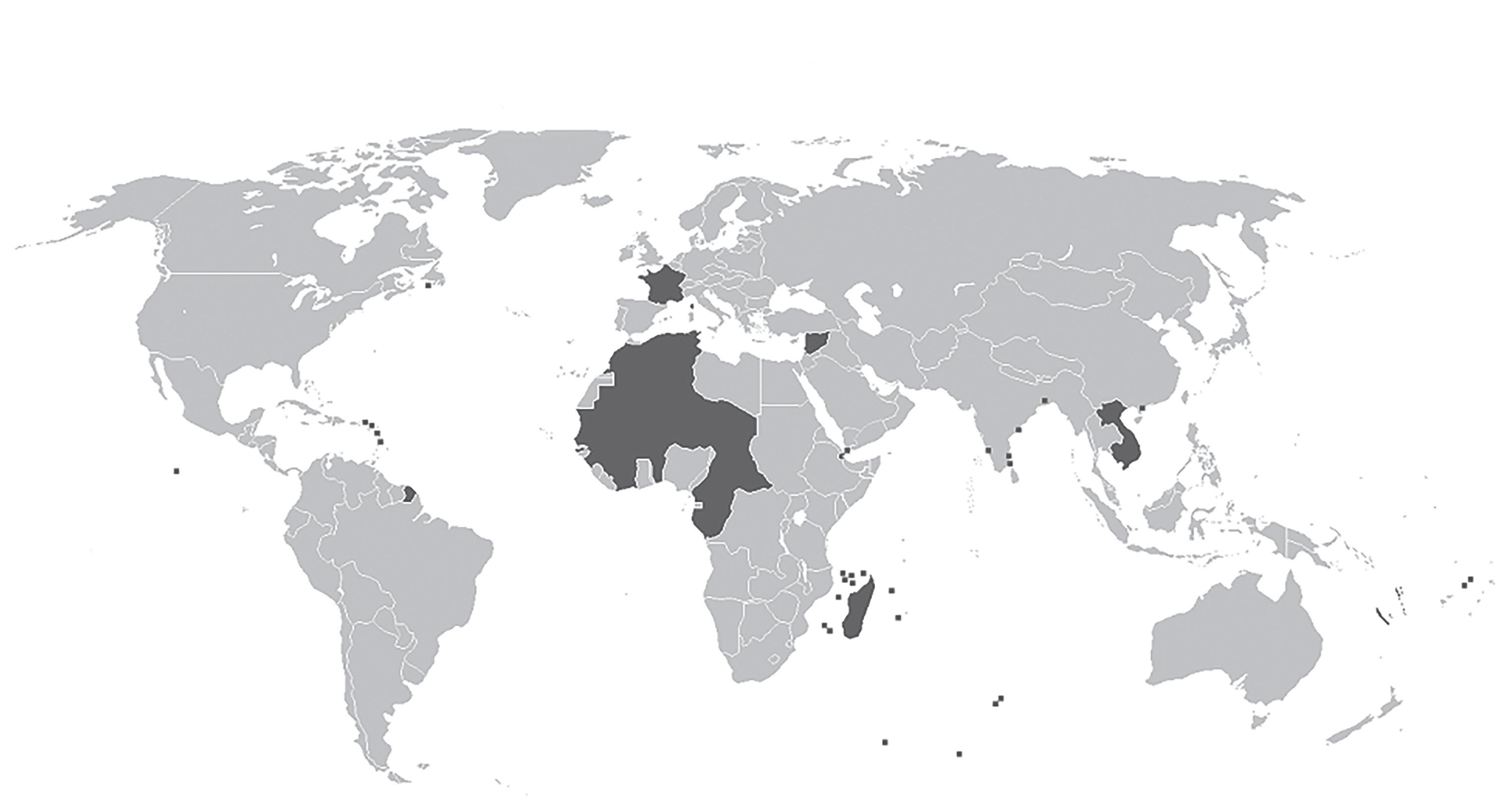

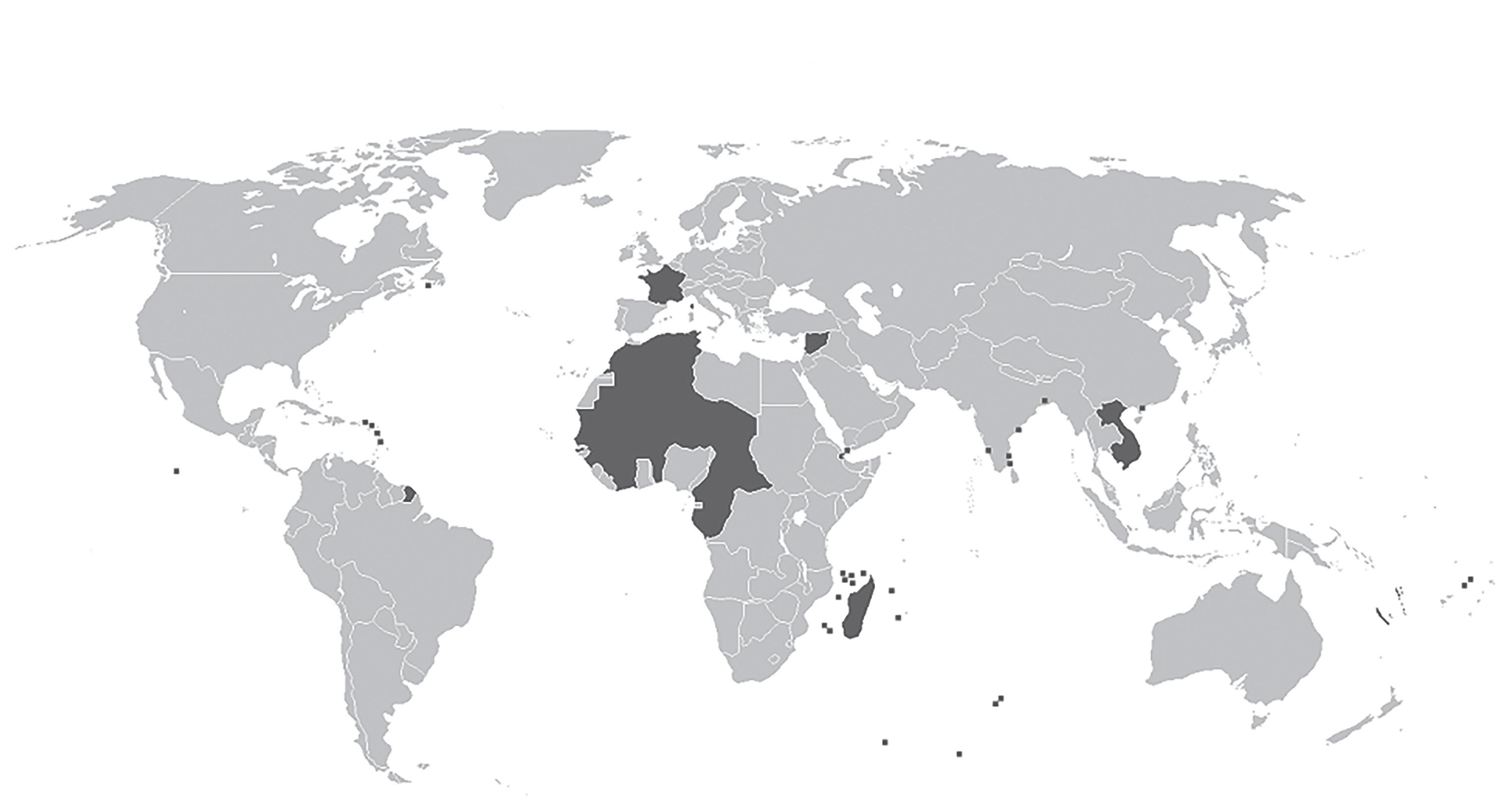

Alors que la France est à la tête du deuxième empire colonial du monde, le 17 mai 1931, le Martinière, un bateau-prison avec quatre étages de cages métalliques, lève l’ancre à Saigon en Indochine.

À son bord cinq cent trente-huit “Annamites”, droits communs et politiques mélangés, qui débarqueront à Cayenne en Guyane, le 30 juin 1931, après quarantequatre jours de navigation.

CAYENNE

CAYENNE

Je crois beaucoup aux occasions ratées. Surtout lorsqu’elles ont tendance à se répéter. Tout a commencé en 2005, à la veille d’un reportage qui devait me conduire entre le Brésil et la Guyane. À Paris, une jeune femme d’ascendance vietnamienne me raconta que son oncle de Cayenne, sorte de héros anonyme vénéré dans la famille, avait combattu le pouvoir colonial à Hanoi, avant d’être déporté au bagne de Guyane. “Dommage, me dit-elle, tu l’as raté de peu : il est mort il y a quatre ans.” J’avais là mon premier rendez-vous manqué.

Sur le chemin du retour, à quelques heures du vol Cayenne-Paris, un scrupule – peut-être même un regret – m’a fait entrer en contact avec les enfants du grand homme. Ces derniers m’ont accueillie avec une certaine défiance : quelques années plus tôt, leur père, déjà vieillissant, avait eu maille à partir avec un journaliste local qui avait déformé ses propos. Manque de temps d’un côté, manque de confiance de l’autre : l’affaire se présentait de moins en moins bien.

Plusieurs années passèrent. Le 30 janvier 2010, de retour à Cayenne, j’aperçois cet entrefilet dans le quotidien régional : “Une délégation du Parti nationaliste du Viêtnam a sillonné le département à la recherche des descendants de leurs compatriotes déportés.” Nouvelle piqûre de rappel, nouvelle déception : ladite délégation, précisait France-Guyane, venait de “quitter la région”.

Cette curiosité maintes fois contrariée devait être assouvie. À l’époque, bien peu de choses étaient connues sur ces Indochinois parvenus au bagne en 1931 et restés à Cayenne jusqu’au début des années 1960 : un compte rendu publié en 1979 par le professeur d’histoire-géo Daniel Ballof ; un article rédigé en 2001 par l’historienne du bagne Danielle Donet-Vincent et un documentaire diffusé la même année par la

réalisatrice Geneviève Wiels. Le temps passant, l’ouvrage considérable de Gérard Thabouillot, Le Territoire de l’Inini, publié en 2016, a permis de faire la lumière sur cette colonie d’administration directe, jusque-là mal connue.

D’interviews en lectures, de dépouillement de journaux en consultations d’archives – et grâce au soutien actif de l’historien cinéaste Pierre Michelon –, j’ai pu reconstituer l’histoire de ce demi-millier de bagnards “annamites”, comme on disait à l’époque, venus défricher l’hinterland guyanais en 1931. De nombreuses lacunes persistent. Parfois, un faisceau d’hypothèses viennent colmater les “trous” du récit. À d’autres moments, un souffle romanesque l’anime. Tant d’histoires petites et grandes méritaient de sortir du néant.

Dans cette aventure collective traversée par les rigueurs du bagne, les remous de la guerre et les tumultes de la décolonisation, des destins particuliers se sont peu à peu dessinés. C’est le cas de Trần Tử Yến, le héros vertueux qui fut peu à peu gagné par la mélancolie ; mais aussi du communiste Bùi Hữu Diên qui souleva un vent d’insurrection au cœur de la forêt amazonienne ; ou de l’évadé Nguyễn Đắc Bằng, qu’une volonté de fer conduira de la Guyane britannique jusqu’au Canada ; ou enfin de l’ancien tirailleur Lương Như Truật à qui un inaltérable sens de la débrouille permit de tirer parti de toutes les circonstances. C’est à la mémoire de cette poignée d’inconnus ballottés par les soubresauts de l’histoire que cet ouvrage est destiné.

I

D’UN BOUT À L’AUTRE DE L’EMPIRE

Cimeterre au poing, Nguyễn Đắc Bằng (voir notice biographique) fut l’un des tout premiers à forcer la porte de la caserne. Ce 10 février 1930, il était environ 3 heures du matin dans la province du Tonkin. Sur son uniforme kaki était inscrit en toutes lettres “Forces armées révolutionnaires du peuple vietnamien”. Derrière lui, une quarantaine de villageois armés avaient envahi le poste militaire de Hưng Hóa, situé à 70 kilomètres au nord-ouest de Hanoi. Bằng connaissait parfaitement les lieux : c’est à l’école primaire de Hưng Hóa qu’il avait fait ses premières classes. Aujourd’hui, le temps des jeux était bien révolu. Cette nuit-là, le jeune homme avait pour mission de capturer le commandant français. Assisté de deux camarades, Bằng fit irruption dans les appartements de l’officier. Seule son épouse épouvantée fut débusquée en chemise de nuit. Pendant que le trio poursuivait sa chasse à l’homme à l’intérieur des bâtiments, l’ensemble des assaillants, refoulé par des salves de tirs défensifs, avait déjà battu en retraite. Restés seuls face aux soldats, les trois individus s’échappèrent in extremis par le jardin potager. Aux abords du fleuve Rouge, ils parvinrent à rattraper le groupe des rebelles. La petite bande prit alors la direction du village de Kinh Kệ pour battre à mort l’instructeur Nguyễn Quang Kính et son épouse. Motif de cette expédition punitive ? Le couple avait trahi la cause du parti nationaliste1.

Au même moment, à quelques kilomètres de là, au poste administratif de Lâm Thao, un autre groupe de rebelles du Parti national du Viêtnam – Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) – attaqua l’habitation du préfet local à la grenade, mit le feu à son logement et tenta de l’assassiner. Le drapeau du VNQDĐ – fond rouge frappé d’une étoile blanche encerclée de bleu – fut hissé sur la porte de la préfecture. La victoire fut alors solennellement proclamée par Nguyễn Đoan Tang, le jeune frère de Bằng âgé d’à peine seize ans. L’euphorie fut de courte durée : au petit matin, une unité de la garde indigène infligea de lourdes pertes au groupe des insurgés et captura des dizaines d’individus, au nombre desquels se trouvait Vũ Văn Mô (voir notice biographique), un propriétaire terrien de vingt-huit ans, de confession catholique.

Bằng, lui, rejoignit sans encombre son village de Sơn Dương grâce à ses jambes de vingt-cinq ans et à sa familiarité des lieux. Deux jours après, le 12 février 1930, cédant à la pression de ses parents, le jeune

1. Hy Van Luong, Revolution in the Village, University of Hawaii Press, Honolulu, 1986, p. 26.

militant se présenta à la police en espérant bénéficier d’une mesure de clémence. Mal lui en prit : arrêté sur-le-champ, il fut torturé pour qu’il “lâche” le nom de ses compagnons d’armes.

Jeune instituteur francophone, Bằng n’était pas un simple sympathisant du VNQDĐ : membre actif du parti nationaliste, il avait fait de son domicile, au centre du Tonkin, la base arrière du mouvement révolutionnaire. C’est ici, dans le village de Sơn Dương, que ce grand lecteur de Rousseau et de Montesquieu avait confectionné des centaines de grenades et imprimé des milliers de tracts. Son but était limpide : mettre à bas le pouvoir colonial.

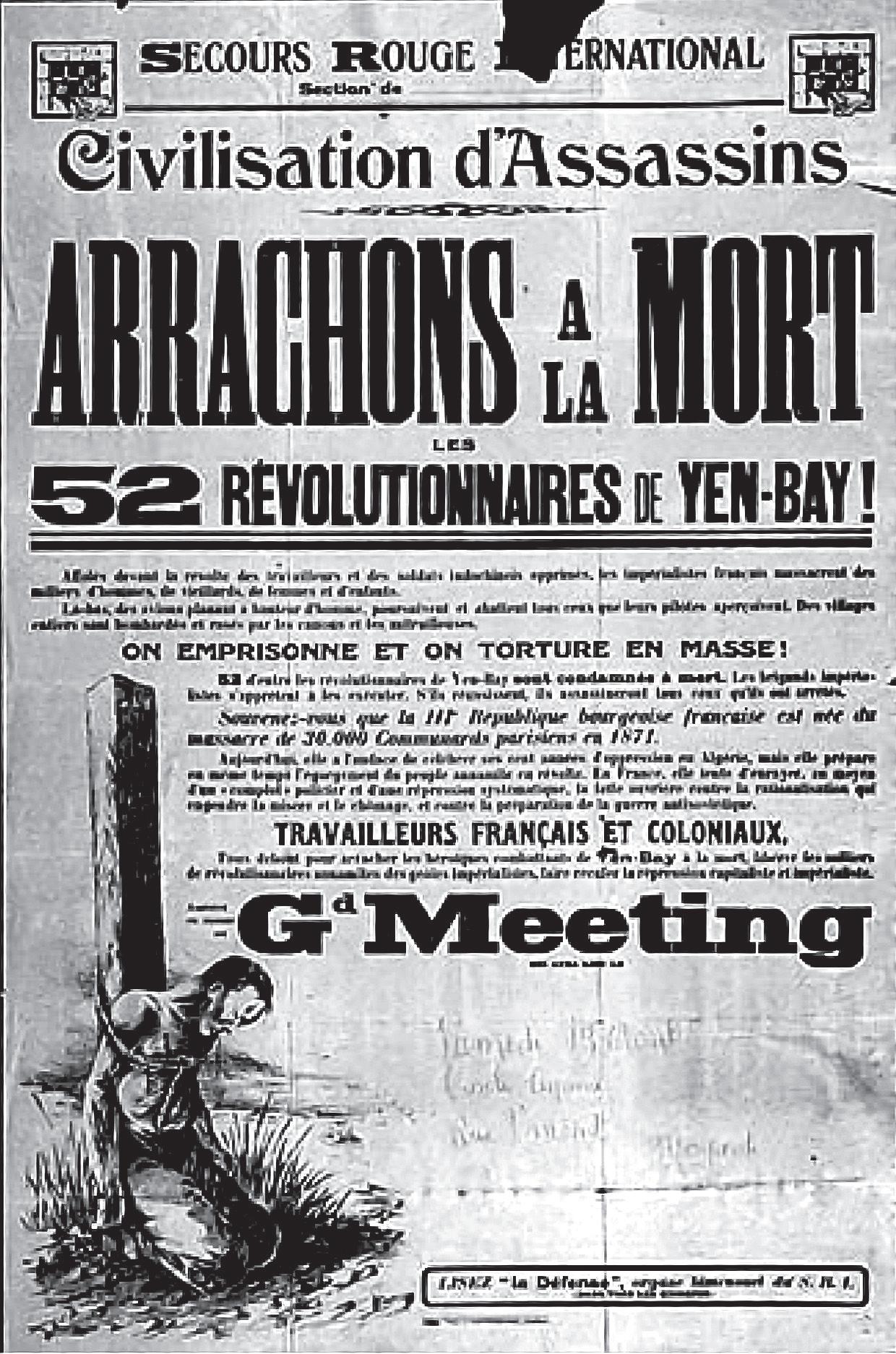

Affiche du Secours rouge international, 1930. Le Secours rouge international (SRI) devint au tournant des années 1930 l’un des acteurs essentiels de la politique anticoloniale du Komintern. Très présent dans le soutien aux militants anticolonialistes d’Indochine, le SRI se mobilisa pour sauver les mutins de la garnison de Yên Bái (cf. p. 22).

CONVULSIONS RÉVOLUTIONNAIRES

En Indochine, les mouvements insurrectionnels n’avaient rien d’inédit : nés avec la conquête française de la Cochinchine, en 1862, ils n’avaient cessé d’alimenter la chronique au fur et à mesure que la domination coloniale s’était étendue sur la péninsule. Mais en ce début des années 1930, l’agitation n’était pas un embrasement passager : elle était le début d’une vaste conflagration qui amènerait le pays à l’indépendance, quinze ans plus tard. À vrai dire, le feu couvait depuis des années. Il avait été attisé par deux figures majeures du nationalisme vietnamien, Phan Bội Châu1 et Phan Châu Trinh2, dont la rhétorique patriotique avait enflammé des générations d’étudiants. Bằng, l’assaillant de la caserne de Hưng Hóa, était de ceux-là. En novembre 1925, alors qu’il effectuait sa formation d’instituteur à Hanoi, il avait protesté aux côtés de milliers d’autres jeunes gens contre la peine à perpétuité infligée à l’indépendantiste Phan Bội Châu. Quelques mois plus tard, le 4 avril 1926, il avait assisté au service funéraire du lettré patriote Phan Châu Trinh, malgré l’interdiction formelle des autorités coloniales3.

1. Condamné à mort en 1913, puis gracié par le gouverneur général de l’Indochine, Phan Bội Châu (1867-1940) fut maintenu en résidence surveillée à partir de 1925 jusqu’à la fin de sa vie.

2. Militant pour la démocratisation du Viêtnam, Phan Châu Trinh (1872-1926) fut incarcéré au bagne de Poulo Condore en 1909, avant d’être exilé en France où il rencontra Nguyễn Ái Quốc, le futur Hồ Chí Minh, dans l’immédiat après-guerre. Revenu à Saigon en 1925, il y mourut l’année suivante en 1926. Ses funérailles furent l’occasion de grandes manifestations patriotiques. Pierre Brocheux, “Une histoire croisée : l’immigration politique indochinoise en France (1911-1945)”, Hommes et Migrations, n° 1253, janvier-février 2005.

3. Hy Van Luong, Revolution in the Village, op. cit., p. 81.

COLLECTION

Le 6 mai 1931, aux abords du bois de Vincennes, on inaugurait l’une des attractions majeures de l’entre-deux-guerres : l’Exposition coloniale internationale. Au même moment, le Martinière , un vapeur français, quittait le port de Saigon dans le plus grand secret. Dans ses cales, cinq cent trente-cinq “indigènes” de dix-huit à trente-cinq ans, enfermés dans des cages de fer, droits communs et politiques mélangés, embarqués pour Cayenne.

Si la conquête de l’Indochine avait provoqué des révoltes impitoyablement réprimées, celles de la n des années 1930 marquèrent l’irruption du nationalisme moderne puis du communisme dans la lutte anticoloniale qui, ultérieurement, triompherait à Ðiện Biên Phủ. Confrontée à des grèves, des manifestations, des soulèvements, des mutineries d’une ampleur inconnue, la “Perle de l’Empire” répondait par une répression féroce : tortures, exécutions capitales à la chaîne. Au total, des milliers de morts et de prisonniers.

Dans ce contexte, le projet de transportation par le Martinière présentait, pour les autorités coloniales en place, de très nombreux avantages : désengorger les prisons, éloigner les fomenteurs de troubles, mettre à disposition une main-d’œuvre pour des colonies en mal de peuplement comme la Guyane, dont le gouverneur de l’époque notait : “L’Asiatique et le Malgache sont plus intéressants que l’Arabe ; ils sont plus résistants au climat, plus travailleurs et plus sobres : c’est donc cet élément qu’il serait souhaitable de voir importer.” Ce qui sera fait.

D’interviews en dépouillement de journaux et en consultation d’archives, Christèle Dedebant a pu reconstituer la vie et le destin de ce demi-millier de bagnards “annamites”, condamnés à défricher l’arrière-pays guyanais pour n’être libérés, quand ils avaient survécu, que dans les années 1960.

Tant d’histoires, petites et grandes, méritaient de sortir du néant. L’autrice s’y est magistralement employée.

Docteure en histoire contemporaine, journaliste au magazine Géo, Christèle Dedebant vit à Aix-en-Provence et fait de fréquents séjours à Cayenne.

SOLIN/ www.actes-sud.fr

DÉP. LÉG. : MAI 2024 / 24 € TTC France ISBN 978-2-330-18950-1