FAZITGESPRÄCH

Zukunft der Intelligenz

TU-Rektor

Horst Bischof im Interview

FAZITGESPRÄCH

Zukunft der Intelligenz

TU-Rektor

Horst Bischof im Interview

FAZITESSAY

Christian Wabl über den Frieden in einer Welt des Krieges

November 2025 Wirtschaft und mehr. Aus dem Süden.

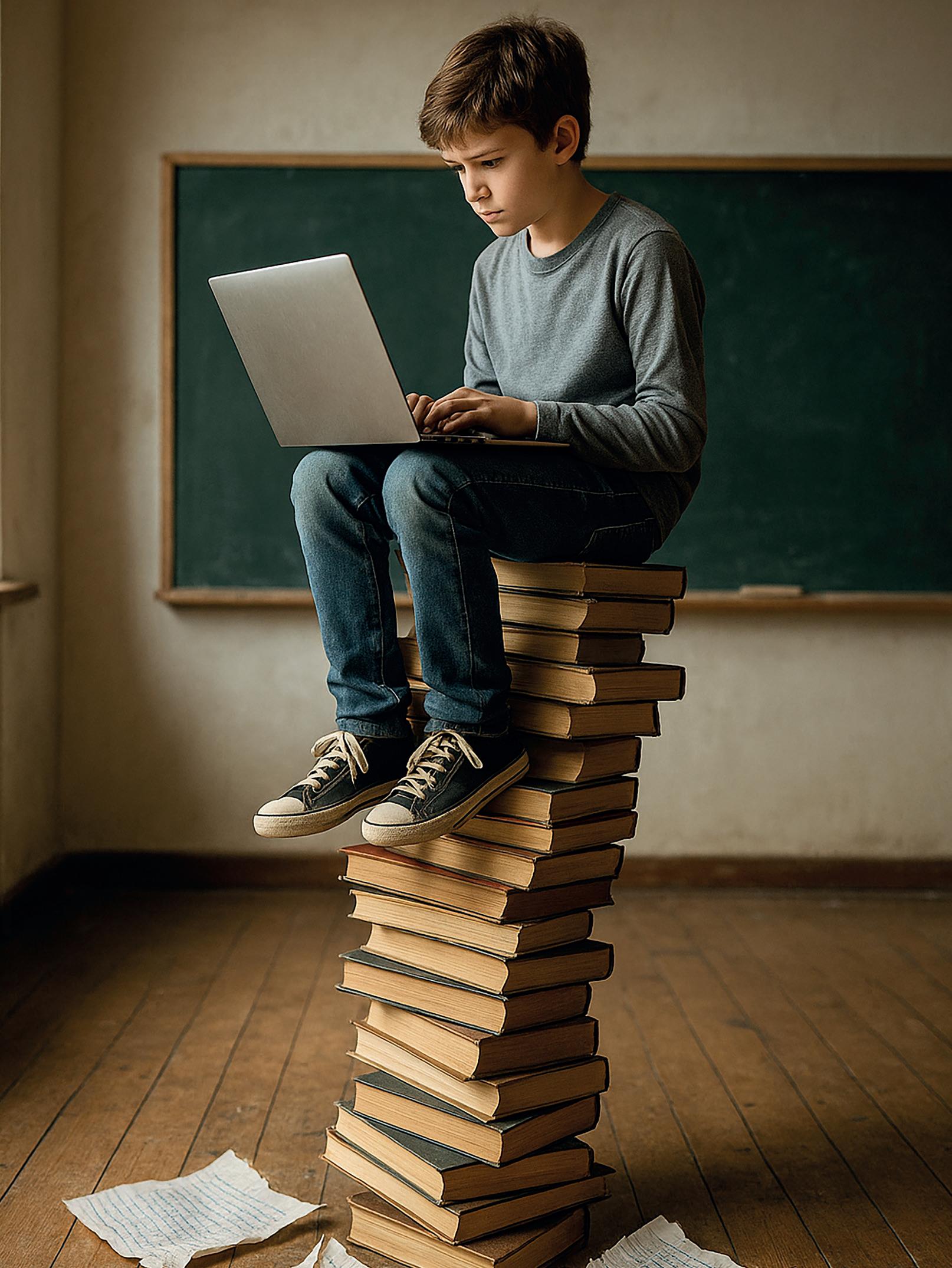

FAZITTHEMA BILDUNG

Die Grazer Bestattung ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für Sie unter 0316 887-2800 erreichbar.

grazerbestattung.at

Nach dem Abschied im wunderschönen Zeremoniensaal kann die Kremierung gleich in Graz stattfinden – ganz ohne unnötige Transporte.

Sechs verschiedene Bestattungsunternehmen gibt es in Graz. Doch nur die Grazer Bestattung verfügt über ein eigenes Krematorium in Graz und über den wunderschönen Zeremoniensaal. Auch die Aufbahrungshalle in Mariatrost gehört der Grazer Bestattung.

Seit 130 Jahren begleitet die Grazer Bestattung die Menschen in Graz in ihren schwersten Stunden und steht ihnen bei, wenn ein geliebter Mensch stirbt.

Mit günstigen Packages ermöglicht die Grazer Bestattung allen Menschen, sich in Würde von ihren Liebsten zu verabschieden. Die transparenten Angebote bieten Planungssicherheit, Klarheit und persönliche Begleitung – ganz ohne versteckte Kosten. Nur bei der Grazer Bestattung kann man zudem sicher sein, dass die Verstorbenen dank des eigenen Krematoriums direkt in Graz kremiert werden – und nicht im Umland oder in einem Kärntner Krematorium.

Keine Extrakosten

Kund:innen der Grazer Bestattung steht auch die Grazer Feuerhalle mit ihrem

denkmalgeschützten Jugendstil-Zeremoniensaal ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Auch Urnenaufbahrungen sind im würdevollen Zeremoniensaal möglich.

Verabschiedungen in Mariatrost Wie der Zeremoniensaal der Feuerhalle gehört auch die Aufbahrungshalle Mariatrost zur Grazer Bestattung und wird ihren Kund:innen mietfrei zur Verfügung gestellt. Auch Erdbegräbnisse am Friedhof Mariatrost sind bei der Grazer Bestattung – mit oder ohne Aufbahrung in der wunderschönen Basilika – gerne möglich. Sehr beliebt ist zudem die Möglichkeit, eine Verabschiedung in Mariatrost abzuhalten und die Urne anschließend auf einem anderen Friedhof in oder außerhalb von Graz beizusetzen. Wie auch immer Sie sich entscheiden –mit der Grazer Bestattung treffen Sie auf

jeden Fall die richtige Wahl: für erstklassigen Service, menschlichen Umgang, fair kalkulierte Preise und die Gewissheit, den Abschied Ihrer Liebsten in die besten Hände zu legen.

Urnenbeisetzung 1–3 Werktage nach der Verabschiedung

Mit dem Auto & den Öffis erreichbar sowie barrierefrei zugänglich

Ein stiller Ort der Andacht im Schatten alter Bäume

Keine Grabsteinkosten & keine Grabpflege

Von Christian Klepej

Am 14. Oktober dieses Jahres hat der bundesdeutsche Kanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz in Potsdam über Anstrengungen der Bundesregierung, der »Migrationskrise« entgegenzuwirken gesprochen. Dabei ist der mittlerweile allgegenwärtige Sager vom »Stadtbild« entstanden, im übrigens klaren Kontext mit ausreisepflichtigen Menschen, die – um es vorsichtig zu formulieren – nicht nur einen Segen darstellen. Die empörten bis schnappatmigen Reaktionen auf diesen für Merz üblichen »harten Spruch«, auf diese richtige aber auch viel zu schwammige Aussage, sind nicht enden wollend. Einige Funktionäre vom Koalitionspartner SPD und vor allem solche der bekanntlich zur Hysterie neigenden Grünen, werfen nun dem Bundeskanzler – Überraschung! – Rassismus und unmenschliches Verhalten vor. Oft wurden zumindest von dämlichen Linken Nazivergleiche angestellt. Gut, das reisst jetzt niemand von Verstand vom Hocker, wenn nun aber auch SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil bei einem Gewerkschafterkongress in Hannover zur Stadtbilddiskus-

Wir können die Probleme mit Migration nicht mehr weiter ignorieren

sion noch die Wortspende abgab, er wolle in einem Land leben, in dem nicht das Aussehen darüber entscheide, ob einer ins Stadtbild passe, dann zeigt das wieder einmal gut die prekäre und beinahe ausweglose Sitution unserer Demokratien auf. Den Vogel hat Katrin Göring-Eckardt abgeschossen, die ehemalige Grünen-Chefin und »Reala« (das bezeichnet weibliche Anhänger des »realpolitischen Flügels« dieser Partei, den es also irgendwie geben muss) hat auf Twitter (X) ein Bild eines »Döners« gepostet, mit der klaren Botschaft: »Ich hatte heute Stadtbild.« Die Kollegin reduziert also die gesamte neuere Migrationsgeschichte Deutschlands und damit Europas auf einen orientalischen Snack, auf ein Essen, auf Fast-Food. Und entlarvt damit geradezu vorzüglich ihre Pippi-Langstrumpf-Welt, in der diese Migrantismusapologeten leben. Ihr Konter auf eine aus ihrer Sicht »rassistische« Äußerung des konservativen (ich denke, noch darf ich die CDU so zusammenfassen) Parteichefs, besteht in der größtmöglich denkbaren Stereotypisierung aller Zuwanderer. Ihr wurde übrigens auch Rassismus vorgeworfen. Das ist genauso lächerlich, wie es dem Kanzler vorzuwerfen. Die von mir gerade angesprochene Pipi-Langstrumpf-Welt der moralisch gefestigten Linken hat also einen Horizont, der nicht über lustige Besuche beim »Türken ums Eck« oder beim »Italiener in der Seitengasse« (oft auch ein Türke) hinausgeht. Meine beiden letzten direkten Kontakte mit erst wenige Jahre hier lebenden Menschen hingegen waren ein Autor aus Syrien und –nicht der angenehmste Termin – eine persische Ärztin im Zuge einer gesundheitlichen Vorsorgemaßnahme. Mit beiden konnte ich mich wunderbar unterhalten, bei der Ärztin war der charmante Akzent zudem geradezu eine Freude.

Und von solchen Migranten gibt es viele. Wunderbare Menschen mit wunderbaren Fähigkeiten. Die sind nicht das Problem. Die hat Friedrich Merz nicht angesprochen. Wer das Merz unterstellt, noch dazu mit »den üblichen Signalwörtern Solidarität, Respekt und Vielfalt garniert«, wie es Marc Felix Serrao in der NZZ gut zusammengefasst hat, der hat weder Respekt noch echte

Solidaridät für alle Menschen in unseren Landen übrig; ob jetzt mit oder ohne Migrationsgeschichte.

Es sind die immer mehr in Städten und Kommunen herumlungernden, oft ausreisepflichtigen Menschen aus Asien bzw. dem arabischen Raum, die ein Problem darstellen. Die nichts dazu beitragen, sich in diese Gesellschaft positiv zu integrieren, in diese Gesellschaft, die sie in einer zu keiner Zeit der Weltgeschichte dagewesenenen Qualität alimentiert und ihnen Geldgeschenke macht, dass die Hälfte reicht. Und damit unsere Finanzen über alle Schmerzgrenzen hinaus strapaziert! Und es sind auch die vielen kriminellen »Plötzlichhierseienden«, die Menschen ausrauben, verletzen, vergewaltigen oder gar töten. Und es sind diejenigen, die es nicht der Mühe Wert empfinden, die Sprachen unserer Länder zu sprechen, sondern Parallelgesellschaften bilden. Und es sind fragwürdige Anhänger einer Religion, die immer lauter nach einem Kalifat rufen. Wer das nicht sieht, der schadet nicht nur allen Europäern, nein, der schadet vor allem auch allen neuen Mitmenschen, die hier in Friede und Freiheit leben wollen. Das weiß die persische Ärztin, das wissen die oft türkischstämmigen Taxifahrer, das weiß mein albanischstämmiger Kirchenwirt, dem ich jederzeit meine Kinder anvertrauen kann (und schon konnte). Wenn das die Linken nicht endlich begreifen, sehe ich schwarz für unseren Kontinent. Und damit auch für den Kirchenwirt. n

Sie erreichen den Autor unter christian.klepej@wmedia.at

Verlust der Exzellenz

Österreichs Bildungssystem unter Druck!

Hohe Kosten, schwache Leistungen und Überakademisierung bremsen den Standort.

Akademische Intelligenz

TU-Rektor Horst Bischof im Interview über KI in der Lehre, internationale Talente und die Zukunft der technischen Bildung.

Endlich Frieden!

Christian Wabl über Krieg, Frieden und Menschlichkeit – und darüber, warum jedes Gespräch notwendig sein kann und ist.

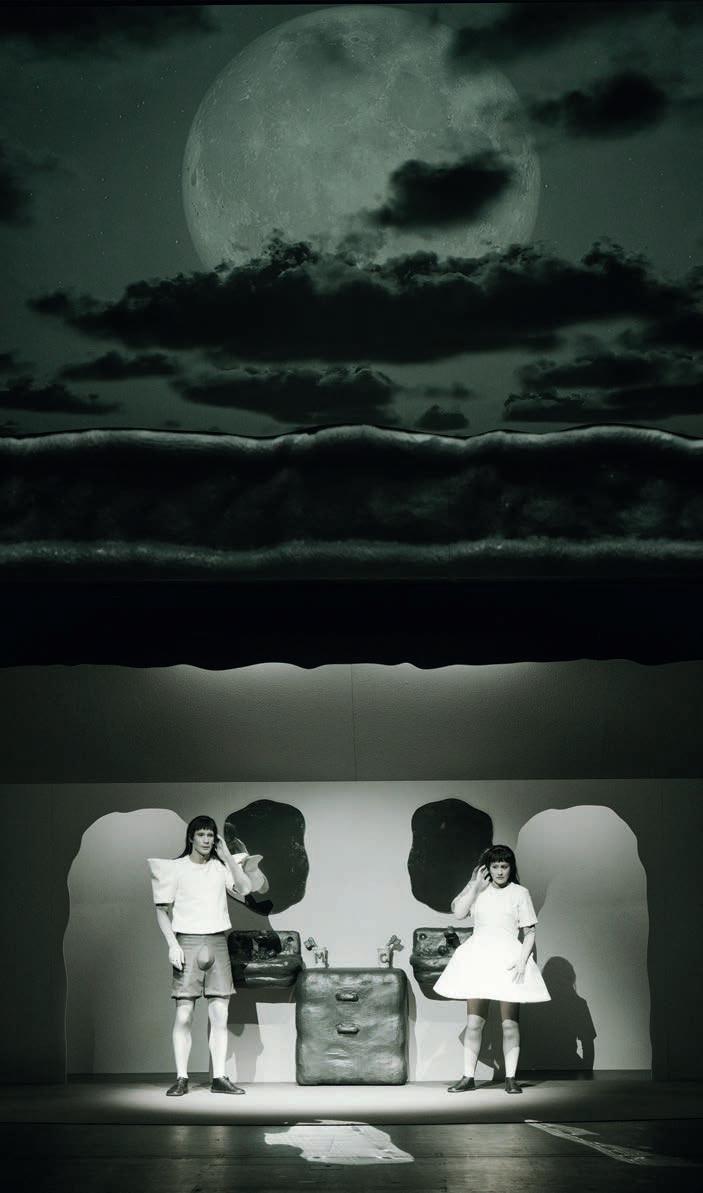

Emre Akal inszeniert – sehr frei nach Shakespeare –Romeo und Julia im Grazer Schauspielhaus. Und nicht nur Michael Petrowitsch ist begeistert.

Seite 78

Rubriken

Editorial 3

Politicks 14

Investor 32

Außenansicht 38

Oberdengler 46

Immobilien 68

Alles Kultur 78

Schluss 82

A Tribute to Elli

Elli Bauer macht Graz zur Bühne – klug, musikalisch und urkomisch. Ihre Shows verbinden Tiefgang und Grazer Schmäh.

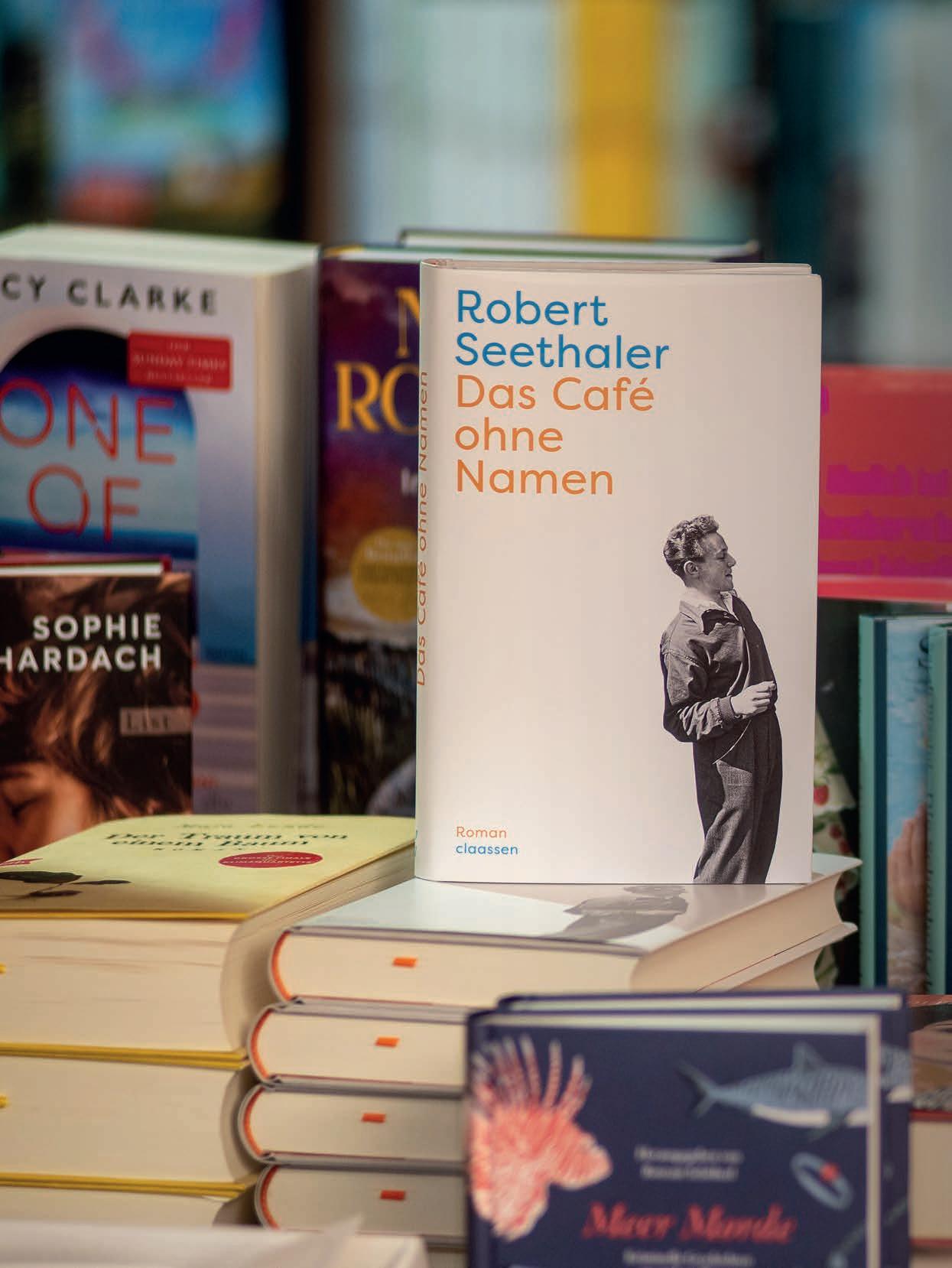

Bücher aus Gleisdorf

Seit 77 Jahren ist die Buchhandlung Plautz in Gleisdorf für die literarische Nah- und immer öfter auch Fernversorgung zuständig.

Liebe Leser!

Österreichs Bildungssystem steht unter Druck wie selten zuvor. Hohe Kosten, schwache Leistungen, Fachkräftemangel und Überakademisierung bremsen den Standort. Warum Bildung wieder zum zentralen Wettbewerbsfaktor werden muss, und was Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dazu beitragen können, beleuchten wir im Fazitthema dieser Ausgabe.

Im Fazitgespräch spricht TU-GrazRektor Horst Bischof über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Lehre, internationale Talente und die Zukunft technischer Bildung. Ein Interview über Verantwortung, Innovation und kluge Köpfe.

Der Essay »Endlich Frieden!« kommt wieder von Christian Wabl. Er denkt über Krieg, Menschlichkeit und den Wert des Dialogs nach – und darüber, warum jedes Gespräch erster Schritt zu einer friedlicheren Welt sein kann.

In der Fazitbegegnung stellen wir die Grazer Kabarettistin Elli Bauer vor, die mit Witz, Mut und musikalischem Feingefühl das Publikum begeistert.

Zudem blicken wir nach Gleisdorf, wo die Buchhandlung Plautz seit Jahren literarische Nahversorgung auf hohem Niveau bietet. Gutes Lesen! -red-

IMPRESSUM

Herausgeber

Horst Futterer, Christian Klepej und Mag. Johannes Tandl

Medieninhaber & Verleger

Klepej & Tandl OG

Chefredaktion

Christian Klepej Mag. Johannes Tandl

Redaktion

Peter K. Wagner (BA), Mag. Josef Schiffer, Mag. Maryam Laura Moazedi, Dr. Volker Schögler, Mag. Johannes Pratl, Helmut Wagner, Mag. Katharina Zimmermann, Mag. Michael Petrowitsch, Christian Wabl, Peter Pichler (Produktion), Vanessa Fuchs (Organisation)

Lektorat

AdLiteram

Druck

Walstead-Leykam

Vertrieb & Anzeigenleitung

Horst Futterer

Redaktionsanschrift

Schmiedgasse 38/II

A-8010 Graz

Titelfoto von Erwin Scheriau

T. 0316/671929*0. F.*33 office@wmedia.at fazitmagazin.at facebook.com/fazitmagazin

Fazitthema

Von Johannes Roth

Seit Generationen bilden in Österreich Industrie, Forschung und Handwerk ein eng verflochtenes Netzwerk, das nur funktioniert, weil Bildung seine Grundlage ist. Der Bildungssektor bereitet die gesamte wirtschaftliche Wertschöpfung des Landes vor – doch genau dieser Bereich kämpft heute zunehmend mit Nachwuchsmangel und sinkendem Leistungsniveau.

Eine Investition in Bildung bringe immer noch die besten Zinsen, soll Benjamin Franklin gesagt haben – und kaum ein Satz trifft es besser. Denn eine Gesellschaft, die ihre demokratischen Werte auf der Basis solider Allgemeinbildung diskutiert und aushandelt, ist lernfähiger, innovativer und damit letztlich auch produktiver und wohlhabender. Innovation entsteht und gedeiht nur dort, wo Wissen breit verankert ist – und kann nur von gebildeten Menschen weitergetragen und vermarktet werden. Umgekehrt ist das bewusste Vorenthalten von Bildung seit jeher ein Werkzeug der Manipulation. Schon Denker wie John Locke und Immanuel Kant betonten, dass Aufklärung und Bildung den Menschen aus der »selbstverschuldeten Unmündigkeit« befreien – was für autoritäre Herrscher bedeutet, dass Denken, Vergleichen und Fragen gefährlich werden können. Kontrolle über das Bildungssystem ist daher immer auch ein Instrument der Macht.

Drei Jahrhunderte Bildungspolitik

Seit Maria Theresia ist die Bedeutung von Bildung fest im österreichischen Staatswesen verankert. Die Erzherzogin setzte mit einer Reihe von Reformen Maßstäbe, die bis heute nachwirken. Mit der am 6. Dezember 1774 erlassenen »Allgemeinen Schulordnung« legte sie den Grundstein für das moderne Schulsystem und machte Österreich zum Vorreiter: Die Einführung der öffentlichen Staatsschule mit sechsjähriger Schulpflicht wurde weltweit zum Vorbild und bildete die Basis für zahlreiche weitere Reformen, die Österreichs intellektuelles Niveau auch international konkurrenzfähig hielten.

Unter Kaiser Franz Joseph brachte das Reichsvolksschulgesetz von 1869 erstmals eine einheitliche Grundlage für das gesamte Pflichtschulwesen und verlängerte die Schulpflicht auf acht Jahre. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete Otto Glöckel, Präsident des Wiener Stadtschulrates, eine der bedeutendsten Bildungsreformen ein. Sein Ziel war es, allen Kindern – unabhängig von Geschlecht oder sozialem Hintergrund – gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. 1927 führte diese Reform zur Einführung der Hauptschule als Pflichtschule für Zehn- bis Vierzehnjährige.

Mit dem Schulorganisationsgesetz von 1962 wurde das österreichische Schulwesen schließlich grundlegend neu strukturiert: Die Schulpflicht wurde auf neun Jahre erweitert, und für Pflichtschullehrerinnen und -lehrer entstand eine neue Ausbildung an Pädagogischen Akademien. Seither jedoch ist die Bildungspolitik zunehmend zum Spielball parteipolitischer Interessen geworden.

Der Standort verliert an Wissen 60 Jahre später muss man Folgendes festhalten: Das Anbiedern an Zeitgeistpädagogik hat dem Bildungsstandort Österreich ebenso wenig gutgetan wie das ausschließlich ideologisch motivierte ständige Herumdoktern am System. Im PISA-Test scheitert die heimische Jugend vor allem am sinnerfassenden Lesen. Der nationale Bildungsbericht 2024, den das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Auftrag gibt, erkennt wörtlich: »Österreichs Volksschülerinnen und -schüler der vierten Schulstufe liegen im Jahr 2021 mit ihren Lesekompetenzen im mittleren Leistungsbereich der teilnehmenden EU-Länder, wobei sich die Lesefähigkeiten der österreichischen Kinder – wie in weiteren 15 von 22 EU-Ländern – im Vergleich zu 2016 verschlechtert haben.«

Aber es gibt auch gute Nachrichten: »Österreichische 15-/16-jährige Jugendliche liegen mit ihren Lesekompetenzen im Bereich des EU-Schnitts sowie auch im Bereich des OECD-Schnitts. Am Ende der Pflichtschulzeit rangieren Österreichs Jugendliche bei den Mathematikkompetenzen über dem EU-Schnitt sowie auch über dem OECD-Schnitt. Die naturwissenschaftlichen Fähigkeiten von Österreichs Jugendlichen entsprechen dem durchschnittlichen Niveau in der EU und der OECD.«

Durchschnitt als Status quo

Das bedeutet nichts anderes, als dass Österreichs Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich bestenfalls Mittelmaß erreichen – von echter Exzellenz kann keine Rede sein. Gerade in einer industriell geprägten Volkswirtschaft wie Österreich sind jedoch naturwissenschaftliche Kompetenzen und insbesondere die MINT-Fächer entscheidend, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Besonders gefragt sind überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten, die Voraussetzung sind, um das zunehmend zentrale Feld der Digitalisierung zu gestalten.

Die Industriellenvereinigung hat dazu 2022 eine umfassende Studie vorgelegt, die das Kompetenz- und Qualifikationsniveau in Österreich analysiert. Das Ergebnis fällt wenig überraschend aus: IT-Kenntnisse gewinnen in den Unternehmen stetig an Bedeutung – allen voran in den Bereichen IT-Systems & Security sowie Software Engineering & Web Development. Laut der Studie »Qualifikationen für die österreichische Industrie« des Industriewissenschaftlichen Instituts halten 80 Prozent der befragten Betriebe IT-Systems & Security für sehr wichtig, und 84 Prozent erwarten eine weiter steigende Bedeutung von Software Engineering und Webentwicklung.

Es liegt auf der Hand, dass der Fokus auf IT-Systems & Security in Großunternehmen deutlich stärker ausgeprägt ist als in kleinen und mittleren Betrieben. Zugleich zeigen sich markante regionale Unterschiede in der Gewichtung einzelner IT-Disziplinen: In Niederösterreich, der Steiermark und Tirol kommt dem Bereich Software Engineering & Web Development eine besonders hohe Bedeutung zu.

Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel in der IT-Branche gravierend und betrifft nahezu alle Kompetenzfelder. Derzeit fehlen in Österreich insgesamt rund 12.000 IT-Fachkräfte. Besonders groß ist die Lücke im Bereich Software Engineering & Web Development mit bis zu 8.500 fehlenden Expertinnen und Experten. An der Spitze liegt jedoch das Feld IT-Systems & Security mit einem Defizit von rund 5.200 Fachkräften. In den Bereichen Data Science sowie Automatisierung & Artificial Intelligence wurden 2022 bereits Engpässe von 600 bzw. 900 Fachkräften verzeichnet – Zahlen, die sich seither wohl deutlich erhöht haben dürften.

Dennoch ist die IT nur einer von vielen Schauplätzen, an denen es dringendst einer Bildungs- und Qualifikationsoffensive bedürfte. Agenda Austria, Österreichs marktwirtschaftlich orientierter Think Tank, diagnostiziert seit Jahren strukturelle Schwächen: »Österreich gibt sehr viel Geld für Bildung aus – und bekommt

dafür nur mittelmäßige Resultate. In Schulnoten ausgedrückt verdient der Bereich bestenfalls ein ‚Befriedigend‘.«

Ein zentrales Reformfeld sieht die Agenda Austria in der frühen Sprachförderung. »Viele Kinder werden nicht entsprechend abgeholt – das betrifft vor allem jene mit Migrations- oder schwachem sozioökonomischem Hintergrund.« Frühförderung sei damit kein Luxus, sondern Voraussetzung für Integration und Ausbildung. Zugleich kritisiert der Think Tank die mangelnde Effizienz der Mittelverwendung: »Derzeit verpufft viel Geld, weil es nicht bei den Schülern ankommt.«

Kleine Klassen, große Kosten

Dem hält das Bundesministerium für Bildung eine differenzierte Sicht entgegen, wie sie im Bildungsbericht 2024 dargelegt wird: Österreich verzeichne im europäischen Vergleich besonders hohe Bildungsausgaben – vor allem im Pflichtschulbereich. Ursache dafür sei jedoch weniger Luxus als vielmehr die Struktur des Systems: kleinere Klassen, höhere Lehrerzahlen und ein dichtes Netz an Schulen in ländlichen Regionen treiben die Pro-Kopf-Kosten in die Höhe.

Besonders deutlich zeigt sich das bei den Mittelschulen, die im Vergleich zu den AHS-Unterstufen deutlich teurer abschneiden – vor allem aufgrund geringerer Schülerzahlen und engerer Betreuungsverhältnisse. Auch im Volksschulbereich zeigt sich ein kleinteiliges System: Selbst in Städten bestehen zahlreiche Kleinschulen, die den Aufwand pro Kind weiter erhöhen.

Betrachtet man die Bildungsausgaben hingegen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, relativiert sich der Befund: Österreich liegt hier im europäischen Mittelfeld, wobei die Pandemie diese Relation nur kurzfristig verzerrt hat. Auffällig bleibt allerdings die Finanzierungsstruktur: Während in vielen Ländern private Mittel eine größere Rolle spielen, wird das österreichische Bildungswesen nahezu vollständig staatlich getragen – was zwar Chancengleichheit sichert, die öffentliche Hand aber erheblich belastet.

Wenn Bildung zur Standortfrage wird

Laut Agenda Austria könnte Österreich in der Bildungspolitik »eine Platzierung unter den Top 10 weltweit erreichen«, wenn Wettbewerb, Transparenz und Zielorientierung konsequenter gestärkt würden. Für die Steiermark würde das vor allem mehr Vergleichbarkeit zwischen Schulen, klarere Leistungsindikatoren und mehr Verantwortung auf regionaler Ebene bedeuten. Darüber hinaus fordert die Denkfabrik eine aktivere Rolle der Eltern: Wer seine Kinder sprachlich nicht ausreichend fördert, soll zu verpflichtenden Beratungsgesprächen geladen werden – im Extremfall sogar mit finanziellen Konsequenzen. Ein umstrittener, aber folgerichtiger Gedanke, der in vielen Betrieben auf Zustimmung stößt. Denn dort gilt: »Wenn Grundkompetenzen nicht stimmen, ist das kein Schulproblem allein, sondern ein gesellschaftliches.«

Die Kritik der Agenda Austria ist damit mehr als theoretisch – sie bietet eine betriebswirtschaftliche Perspektive auf ein Bildungssystem, das sich zu stark an Strukturen und zu wenig an Ergebnissen orientiert. Bildungspolitik wird so zur Frage von Effizienz und Rendite. Doch diese Sichtweise greift naturgemäß zu kurz: Gute Bildung erschöpft sich nicht in der Vermittlung von Grund-

kompetenzen. Entscheidend ist auch, wie der sogenannte tertiäre Bildungsbereich – also Universitäten und Fachhochschulen – jene Qualifikationen hervorbringt, die Österreichs Industrie und Wirtschaft im internationalen Wettbewerb brauchen.

Überakademisiert und unterfinanziert

In der Betrachtung dieses Segments fällt zunächst auf, wie sehr sich der tertiäre Sektor in den letzten Jahren fragmentiert hat. Das Angebot an Studienrichtungen hat sich ebenso vervielfacht wie die Bildungseinrichtungen selbst, an denen man akademische Würden erwerben kann. War vor einigen Jahren der Erwerb eines akademischen Grades noch auf einige wenige Universitäten beschränkt, hat sich dieses Bild heute grundlegend geändert. Seit 1999 wird im Rahmen des Bologna-Prozesses in fast ganz Europa die höhere Bildung forciert, das Ziel ist die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes. Alleine in der Steiermark buhlen neben den traditionellen Universitäten (Karl-Franzens-

• Historisch stark, aktuell Mittelmaß:

Seit Maria Theresias Schulreform 1774 ist Bildung Kern des Staates – doch heute liegt Österreich bei Lesekompetenz und Naturwissenschaften nur im europäischen Durchschnitt.

• Hohe Ausgaben, geringe Wirkung: Österreich investiert überdurchschnittlich viel in Bildung, erzielt aber nur „befriedigende“ Resultate. Kleine Klassen und viele Kleinschulen treiben die Kosten, ohne die Leistung zu heben.

• Digitalisierung ohne Fachkräfte: Über 12.000 IT-Experten fehlen – allein 8.500 im Software Engineering. Gerade MINT-Kompetenzen entscheiden über Österreichs industrielle Zukunft.

• Überakademisierung wächst: Rund 380.000 Studierende und 21 % Akademikerquote –viele Berufsfelder verlangen heute Studienabschlüsse, wo früher Meistertitel genügten.

• Sprache als Schlüsselkompetenz: Fast 30 % der Bevölkerung haben Migrationshintergrund. Fehlende Deutschkenntnisse und Integrationsprobleme senken das Bildungsniveau und verschärfen den Fachkräftemangel.

Universität, TU Graz und Montanuniversität Leoben) auch die Medizinische Universität, die Pädagogische Hochschule, die private pädagogische Hochschule Augustinum, die Universität für Musik und darstellende Kunst, die FH Joanneum und die FH Campus 02 um Studenten. Das schafft natürlich Konkurrenz auf dem Bildungsmarkt, was die Universitäten schmerzlich spüren, obwohl immer mehr Studierende die Inskriptionsbüros stürmen. In diese Kerbe schlägt auch der Rektor der TU Graz, Horst Bischof, im aktuellen Fazit-Gespräch: »Was wir in Österreich sicher nicht haben, sind zu

wenige Universitäten. Wir haben 22 Universitäten im Universitätsgesetz, dann kommt die IT:U mit einem eigenen Gesetz, und mit den Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten sind wir bei 77 höheren Bildungseinrichtungen. Für ein Land dieser Größe ist das mehr als ausreichend.« Jedes zusätzliche Angebot, so Bischof, ziehe Studierende ab. »Wir sind in einem demografischen Wandel, es werden immer weniger Studierende, und man teilt den Kuchen durch mehr Player.« Im Fall der TU Graz könnten die rückläufigen österreichischen Studierendenzahlen durch Studierende aus dem Ausland, vor allem aus Südosteuropa, kompensiert werden.

Die Überakademisierung und ihre Folgen

Der Wandel im tertiären Bildungsbereich hat auch die Sekundarstufe grundlegend verändert – also jenen Bereich, der junge Menschen auf den Erwerb höherer Bildung vorbereitet. Immer mehr drängen an Universitäten und Fachhochschulen, denn ein akademischer Abschluss gilt längst nicht mehr als Privileg, sondern als Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Damit ist Bildung vom Aufstiegsversprechen zur Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt geworden – mit der Folge einer zunehmenden Überakademisierung. Zu Recht stellt sich die Frage, ob die Angleichungsbemühungen nicht zu weit gegangen sind. Akademische Titel sind heute selbst in Berufen üblich – ja oft notwendig –, die früher mit einer Gesellen- oder Meisterprüfung auskamen.

Das spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktdaten wider: Wer keinen akademischen Abschluss besitzt, hat – besonders im fortgeschrittenen Alter – ein deutlich höheres Risiko, arbeitslos zu werden.

Derzeit studieren rund 380.000 Menschen in Österreich, das entspricht etwas mehr als vier Prozent der Bevölkerung. Noch beeindruckender ist der Anteil der Akademiker insgesamt: Ende 2023 verfügten 21 Prozent der 25- bis 64-Jährigen über einen Hochschul- oder Akademieabschluss. Diese Entwicklung ist Teil eines globalen Trends. Seit den 1970er-Jahren steigt die Zahl der Studienanfänger weltweit, besonders stark zwischen 1990 und 2000 – als der Zugang zu höheren Bildungswegen deutlich erleichtert wurde.

Die Kehrseite dieser Öffnung ist jedoch ein sinkendes Einstiegsniveau, vor allem in den MINT-Fächern. In Österreich wird dieser Effekt durch den intensiven Wettbewerb zwischen den Bildungseinrichtungen etwas abgefedert. Peter Riedler, Rektor der KarlFranzens-Universität Graz, betont dazu im Fazit-Gespräch: »Angesichts der Universitätslandschaft müssen Bildungsinstitute einem klaren, langfristigen Auftrag folgen – und diesen nicht durch immer neue Angebote und Institutionen gefährden.«

Auch für die KF-Uni liegt das Potenzial für künftige Studierende längst nicht mehr nur in Österreich, sondern im internationalen

Mehr Menschen. Mehr Möglichkeiten. Mehr Miteinander.

150.000 Betriebe. 770.000 Beschäftigte. 70 Milliarden Euro Wertschöpfung.

Umfeld. Dabei spielen auch Kooperationen mit anderen Universitäten eine entscheidende Rolle. Für Peter Riedler etwa ist es die TU Graz, mit der die KF-Uni eng kooperiert. »Das größte Potenzial kommt aus Südostasien. Unser Image, die geografische Nähe sowie unsere deutsch- und englischsprachigen Ausbildungsformen kommen uns zugute. Interessanterweise entschließen sich etwa viele Studierende aus Bangladesch für das englischsprachige Computational Social Systems Masterstudium, das wir gemeinsam mit der Technischen Universität Graz anbieten.« Dennoch, so Riedler, könne man nicht wirklich steuern, wer an seiner Uni studieren solle. »Studenten entscheiden oft sehr kurzfristig, was sie wo studieren wollen.« Man könne nur weiterhin für gute Sichtbarkeit sorgen und den Nachwuchs aktiv und gezielt über Messen, Veranstaltungen und Forschungsaufenthalte ansprechen.

Verlust an Sprache, Verlust an Zukunft

Nachwuchs aus Österreich ist für die traditionellen heimischen Universitäten also nur mehr bedingt Thema, vielerorts scheint man resigniert zu haben. Dabei geht es auch um den Elefanten im Raum, den niemand so recht ansprechen will. Das sinkende Bildungsniveau der Primar- und in der Folge der Sekundarstufe durch einerseits die mangelnde Integration von Schülern mit Migrationshintergrund und andererseits durch die Schulreformjahre der letzten Dekade, die deutliche Spuren hinterlassen haben.

Die standardisierte, kompetenzorientierte Matura sollte Vergleichbarkeit schaffen – stattdessen klagen viele Betriebe über sinkendes Niveau. Das wird schon bei jenen spürbar, die gleich nach der Matura in den Arbeitsmarkt eintreten. »Wir bekommen Maturanten, die formell alles bestanden haben, aber in den Grundlagen schwach sind«, sagt eine Personalchefin aus Graz, die nicht genannt werden möchte. »Die Motivation ist da, das Wissen nicht«, sagt sie. Natürlich habe das auch mit der Migration zu tun. Die wirkt sich erheblich aus: Fast 30 Prozent der Bevölkerung haben Migrationshintergrund, in vielen Familien wird einfach nicht mehr Deutsch gesprochen – mit fatalen Auswirkungen für den Unterricht. Dabei sind noch nicht einmal jene Brennpunktschulen beleuchtet, in denen es Klassen gibt, in denen ausschließlich fremdsprachige Kinder sitzen oder die deutschsprechenden Kinder eine verschwindende Minderheit darstellen.

Sie in ein Bildungssystem zu überführen, das einst geeignet war, 32 Nobelpreisträger hervorzubringen, ist eine schwierige bis unlösbare Aufgabe. Bildung muss wieder als Wert an sich erkannt werden, um die Nachfrage am Arbeitsmarkt decken zu können. Gelingt das nicht und gibt man dem Zeitgeist einer Gen Z nach, wird man hierzulande bald niemanden mehr finden, der komplexere Aufgaben lösen will und lösen kann.

Wir haben vor der Wahl versprochen, dass wir kein Spital schließen wollen.

Landeshauptmann Mario Kunasek

Landesbudget:

Gemischte Gefühle: Während Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und LH-Stv. Manuela Khom (ÖVP) bei der Präsentation des Landesbudgets 2026 Zuversicht zeigen, blickt Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) deutlich ernster – denn Stabilität ist noch lange keine Sanierung.

Defizitstabilisierung statt Sanierung Spätestens seit der Präsentation des steirischen Landeshaushalts 2026 im ehrwürdigen Rittersaal des Landhauses ist klar, dass die schwarz-blaue Landesregierung kein Sparwunder vollbracht hat, sondern bestenfalls ein politisch dekoriertes Durchwursteln. Einige Alibiaktionen im Sozialbereich, die sich vor allem gegen Ausländer richten, ein paar Einschnitte in der Kultur – das mag auf den ersten Blick nach Disziplin klingen, ändert aber nichts daran, dass das Defizit im Gesundheitsund Pflegebereich neuerlich um satte 137 Millionen Euro steigt.

Landeshauptmann Mario Kunasek zeigte sich – wie erwartet – sehr zufrieden mit dem Haushalt, weil es gelungen sei, die jahrelange Dynamik steigender Ausgaben zu durchbrechen und erstmals alle Ressorts der Landesregierung gleichermaßen von der neuen Budgetdisziplin zu erfassen.

Auch LH-Stv. Manuela Khom äußerte sich positiv: Mit dem Landesbudget 2026 konnte man die Ausgabensteigerungen deutlich bremsen und das Zero-Base-Budgeting habe Doppelgleisigkeiten beseitigt und die Kostensteigerungen in Gesundheit, Soziales und Personal erstmals seit Jahren abgeflacht.

Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) dürfte das anders sehen. Er hat zwar versucht, die Ausgabenfreude seiner Regierungskollegen zu zügeln. Doch am Ende blieb er der brave Kassenwart einer Koalition, in der die FPÖ das Sagen hat –und in der echtes Sparen als unpatriotisch gilt, sobald es die eigene Wählerklientel betrifft. Bei der Budgetpräsentation meinte er daher mit spürbarem Sarkasmus, dass man an seinem Ressortbudget (Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft, Finanzen) sehen könne, was möglich gewesen wäre. Ehrenhöfer ging nämlich selbst mit gutem Beispiel voran: Seine Ausgaben betragen

zwar nur rund fünf Prozent des gesamten Landeshaushalts, die von ihm geplanten Einsparungen von 56,7 Millionen Euro machen jedoch mehr als die Hälfte der gesamten Kürzungen über sämtliche Ressorts hinweg aus. Zwar schrumpft das Defizit im Regelhaushalt von 300 auf 144 Millionen Euro, das Gesamtergebnis ist mit einem Abgang von 835 Millionen Euro dennoch ernüchternd. Von nachhaltiger Finanzierbarkeit kann keine Rede sein.

Das Ergebnis ist ein Haushalt, der niemandem wirklich wehtut. Der Finanzlandesrat musste wohl ein Budget vorlegen, das garantiert keinen Schatten auf das erste Landeshauptmannjahr von Mario Kunasek wirft.

Gesundheitslandesrat Karl-Heinz Kornhäusl (ÖVP) durfte hingegen erleben, dass Vernunft im Spitalsbereich von der FPÖ weder gewollt noch mehrheitsfähig ist. Sein Defizit steigt um 130 Millionen Euro – nicht nur wegen des medizinisch-technischen Fortschritts, sondern auch als Folge eines FPÖ-Dogmas, das jeden Spitalsstandort für „sakrosankt“ erklärt. Der Preis für diese Symbolpolitik ist ein System, das immer teurer, aber nicht besser wird.

Im Kulturbereich treffen die Kürzungen vor allem das Universalmuseum Joanneum (UMJ). Die Steiermark-Schau wird ersatzlos gestrichen. Darüber hinaus muss das UMJ künftig Schließtage einlegen, und bei geplanten Einsparungen von 3,2 Millionen Euro werden wohl auch die nicht beamteten Mitarbeiter zittern. Die freie Kulturszene hat übrigens rechtzeitig lautstark protestiert und blieb von sämtlichen gebotenen Einschnitten verschont.

Im Agrarressort kommt Simone Schmiedtbauer (ÖVP) weitgehend ungeschoren davon. Ihre Ausgaben sinken von 543 auf 535 Millionen Euro – das ist kaum mehr als eine statistische Delle.

Im doppelt so teuren Sozialbereich schafft FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer gerade einmal Einsparungen von zehn Millionen Euro. Gekürzt wird vor allem dort, wo es sich im FPÖ-Wording als „patriotisch“ verkaufen lässt – also bei Leistungen für

Ausländer. Auf echte Reformen, die auch Wählerstimmen kosten könnten, lässt sich der Soziallandesrat nicht ein. Innerhalb seines Globalbudgets will Amesbauer die Ausgaben für Asylwerber in der Grundversorgung von 76 auf 51 Millionen Euro senken und begründet das mit erwarteten niedrigeren Antragszahlen sowie einem noch nicht kommunizierten neuen Gesetz, das die Grundversorgung regeln soll.

In Summe gibt das Land inzwischen mehr als 80 Prozent seines Budgets für Soziales, Gesundheit und Personal aus. Beim Personal will Landeshauptmann Mario Kunasek zwar künftig nur mehr zwei von drei Abgängen nachbesetzen. Doch von einer echten Sanierung, wie sie mit Hilfe auf öffentliche Haushalte spezialisierten Beratungsfirmen durchaus erreichbar wäre, will man trotz der hohen Ausgaben nichts wissen.

Dabei wäre ein Engagement von „Roland Berger“, deren Experten bereits die Haushalte von Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen saniert haben, durchaus anzuraten. Einen echten Turnaround würden aber wohl auch „Alvarez & Marsal“, „AlixPartners“, „PwC – Business Recovery Services“ oder die „Boston Consulting Group –Turn Public Sector“ schaffen.

Die Steiermark steht finanziell an einem Punkt, an dem kosmetische Eingriffe längst nicht mehr reichen. Trotzdem verkauft die Regierung den Steirerinnen und Steirern die bloße Stabilisierung eines viel zu hohen Defizits als Sanierung – denn für echte Strukturreformen fehlt den Regierungsspitzen der Mut.

Kopftuchverbot – Symbolpolitik oder Integrationsauftrag

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) verteidigt das geplante Kopftuchverbot für unter 14-Jährige gegen Kritik von Verfassungsexperten, der Gleichbehandlungsanwaltschaft und der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). Diese sehen in dem Gesetz eine Ungleichbehandlung muslimischer Mädchen, da andere religiöse Symbole wie

MIT JOHANNES TANDL

Kreuze in Klassenzimmern nicht betroffen sind. Bereits 2020 war ein ähnliches Gesetz vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden.

Plakolm verweist darauf, dass man aus dem damaligen Urteil gelernt habe und nun ergänzende Maßnahmen umsetze, um Mädchen zu stärken und patriarchalen Strukturen entgegenzuwirken. Gezielte Projekte zur Burschenarbeit und Mädchenförderung sollen mit insgesamt fünf Millionen Euro unterstützt werden. Damit will das Ministerium verhindern, dass traditionelle Rollenmuster und Abhängigkeiten verfestigt werden. Als Beispiel gilt die Initiative „Heroes“, bei der junge Männer geschult werden, Gleichaltrige für Themen wie Ehre, Religion und Gleichberechtigung zu sensibilisieren. Auch das Frauenzentrum des Integrationsfonds soll künftig stärker gefördert werden.

Die Ministerin sieht die ablehnenden Reaktionen islamistischer Influencer als Beleg dafür, dass das Gesetz einen sen-

Integrationsministerin Claudia Plakolm verteidigt das geplante Kopftuchverbot als Maßnahme zur Stärkung junger Mädchen und zur Förderung von Integration.

siblen Punkt treffe. Kritiker werfen der Regierung hingegen vor, Symbolpolitik zu betreiben, die gesellschaftlich mehr spalte als integriere.

Integrationsexpertin Emina Saric hält verpflichtende Maßnahmen grundsätzlich für geeignet, um Emanzipationsprozesse zu fördern. Viele Frauen würden erst durch Integrationskurse Selbstvertrauen und Eigenständigkeit entwickeln, wenn die Teilnahme verpflichtend sei.

Das Gesetz soll noch im laufenden Schuljahr in Kraft treten. Schulleitungen müssen dann Gespräche mit betroffenen Schülerinnen führen, Eltern einbinden und gegebenenfalls Jugendhilfe und Bildungsdirektion informieren. Als letzte Konsequenz sind Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro vorgesehen. Lehrervertreter warnen jedoch vor zusätzlicher Bürokratie und sehen dringlichere Herausforderungen im Bildungsbereich, etwa bei der digitalen Überforderung oder der Gesundheitsprävention.

Die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit nach Artikel 12 der Grundrechtecharta der Europäischen Union ist kein bloßes Bürgerrecht, sondern ein Fundament der europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Sie garantiert nicht nur Demonstrationen auf der Straße, sondern auch den Zusammenschluss von Unternehmen, Gewerkschaften, NGOs und politischen Parteien – also genau jene Vielfalt organisierter Interessen, die den europäischen Pluralismus trägt.

Juristisch wurzelt Artikel 12 GRC in Artikel 11 EMRK und entfaltet dieselbe Tragweite. Der EuGH hat in mehreren Leitentscheidungen verdeutlicht, dass diese Freiheit zu den »tragenden Pfeilern der demokratischen Gesellschaft« zählt. In der Rechtssache Schmidberger (2003) wurde sogar eine Autobahnblockade durch Umweltaktivisten als zulässige Ausübung der Versammlungsfreiheit anerkannt – trotz Behinderung des freien Warenverkehrs. In den Fällen Viking und Laval (2007) bestätigte der EuGH, dass auch Streiks und kollektive Aktionen von Gewerkschaften grundrechtlich geschützt sind, solange sie verhältnismäßig bleiben und die Binnenmarktfreiheiten nicht unverhältnismäßig einschränken.

In wirtschaftspolitischer Hinsicht bildet Artikel 12 das Rückgrat der europäischen Sozialpartnerschaft. Die Freiheit, Verbände zu gründen, ermöglicht Tarifautonomie, Mitbestimmung und sozialen Ausgleich. Ohne sie gäbe es keine Kammern, keine Gewerkschaften, keine Unternehmerverbände – und keinen institutionalisierten Dialog zwischen Kapital und Arbeit. Der EuGH betonte jüngst im Verfahren Kommission / Ungarn (2020), dass auch das Recht von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), finanzielle Mittel zu erhalten, integraler Bestandteil der Vereinigungsfreiheit ist. Einschränkungen, die zivilgesellschaftliches Engagement faktisch ersticken, verletzen daher die Charta. Gesellschaftlich ist Artikel 12 GRC ein Gradmesser für den Zustand der Demokratie. Von Klimaprotesten bis zur europäischen Parteienförderung: Wo Menschen sich frei zusammenschließen dürfen, entsteht Innovation und Vertrauen. Wo diese Freiheit eingeschränkt wird, schrumpft der demokratische Raum – und mit ihm das Vertrauen in Staat und Markt.

Fazit: Die Vereinigungsfreiheit ist somit weit mehr als juristische Rhetorik: Sie ist das institutionelle Rückgrat einer offenen, resilienten und wirtschaftlich starken Union.

Dr. Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt und Universitätslektor in Graz. Er ist spezialisiert auf Bau-, Immobilien-, Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht. ak-anwaltskanzlei.at

LH-Stv. Manuela Khom und VP-Klubobmann Lukas Schnitzer starten eine Offensive für mehr Bürgernähe. Bei Abgeordneten-Sprechtagen will die Steirische Volkspartei zuhören, anpacken und Lösungen finden.

Der Landtagsklub der Steirischen Volkspartei will mit neuen Abgeordnetensprechtagen Nähe zeigen, zuhören und handeln. Politik soll wieder persönlicher werden – mit offenen Ohren für die Anliegen der Steirerinnen und Steirer.

Herr Schnitzer, was steckt hinter der Aktion?

Unser Anspruch ist klar: Wir machen Politik für die Menschen –mit ihnen gemeinsam. Die Volkspartei ist in allen Regionen verwurzelt. Diese Nähe ist keine Show, sondern Teil unseres Selbstverständnisses. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass unsere Mandatare Zeit für die Anliegen der Menschen haben – persönliche Gespräche statt Anonymität.

Wie läuft das ab?

Ab Ende Oktober finden in allen Bezirken verstärkt Sprechtage statt – in Büros, Wirtshäusern oder an Treffpunkten. Ziel ist, zuzuhören, Anliegen aufzunehmen und Lösungen zu suchen. Kein Problem ist zu groß, keine Sorge zu klein.

Warum braucht es so eine Aktion, wenn Ihre Funktionäre ohnehin laufend in Kontakt mit den Menschen stehen?

Natürlich sind unsere Funktionärinnen und Funktionäre täglich unterwegs. Aber in Zeiten, in denen Politik oft als zu weit weg wahrgenommen wird, wollen wir bewusst ein Zeichen setzen:

Die Steirerinnen und Steirer sollen wissen, dass sie einen direkten Draht zu Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom und zu uns haben. Sich um Sorgen und Unsicherheiten zu kümmern, ist ureigenste Aufgabe von Politik.

Welche Themen werden im Vordergrund stehen?

Wir geben keine Themen vor. Die Menschen bestimmen, worüber gesprochen wird – von Teuerung über Pflege bis Verkehr oder Sicherheit. Wichtig ist: Alle Anliegen werden von Manuela Khom und der Steirischen Volkspartei ernst genommen.

Wie fließen die Rückmeldungen in die politische Arbeit ein?

Alle Anregungen werden gesammelt und in die Arbeit des Landtagsklubs eingebracht. Wiederkehrende Probleme werden auf Landesebene aufgegriffen. Politik lebt vom Vertrauen – und das entsteht, wenn man sich Zeit nimmt, zuhört und handelt.

Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung

Am 15. September bekam die Merkur Versicherung die Auszeichnung verliehen, das Steirische Landeswappen zu führen. Die Auszeichnung würdigt die Verdienste des Unternehmens um die steirische Wirtschaft und Gesellschaft. „Die Überreichung des Steirischen Landeswappens ist Auszeichnung, Anerkennung und Vertrauensbeweis, in erster Linie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Merkur Versicherung zu dem machen, was sie ist: ein Unternehmen, das durch gesellschaftliche Verantwortung und Zusammenhalt seit 227 Jahren erfolgreich in der Region verankert ist. Unser Ziel ist es, auch mit Blick auf den Wirtschaftsstandort, diesen Weg weiterzugehen“, freut sich der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung.

Grazer Airport startet Winterflugplan

Das Highlight des am 26. Oktober startenden Winterflugplans ist die neue Flugverbindung mit der British Airways Tochter BA Euroflyer nach London Gatwick ab 21. November. Aber auch die Direktflüge zu weiteren Metropolen sowie Badedestinationen und die zahlreichen Flüge zu den großen Flugdrehkreuzen haben großes Potenzial für Reisefreuden. „Seit langer Zeit können wir auch im Winter wieder Istanbul mit dem Zielflughafen Sabiha Gökçen anbieten“, freut sich GF Wolfgang Grimus. „Damit stehen unseren Fluggästen auch im Winter insgesamt sechs Umsteigeflughäfen zur Verfügung. Im Winter Sonne tanken ist ein Traum, der leicht Wirklichkeit wird. Teneriffa, Antalya, Gran Canaria und Hurghada stehen wöchentlich bzw. zweimal pro Woche am Plan. Infos: www.graz-airport.at/flugplan

Die Mitarbeiter:innen der Gesundheitsdrehscheibe nehmen sich Zeit, hören zu und helfen beim nächsten Schritt. graz.at/ gesundheitsdrehscheibe

Gerade im technischen Bereich, wie beim Grazer Unternehmen Anton Paar, ist engagierter Nachwuchs stark gefragt.

Trotz konjunkturell schwieriger Rahmenbedingungen bleibt die Entwicklung am steirischen Lehrstellenmarkt stabil. Das zeigen aktuelle Zahlen der WKO Steiermark, die bei der Gala „Stars of Styria“ präsentiert wurden.

In der Steiermark absolvieren derzeit 14.928 Jugendliche eine Lehre – rund 3.717 davon in Graz, verteilt auf 978 Betriebe. Bei der feierlichen Auszeichnung am 7. und 8. Oktober ehrte die WKO Graz gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Politik 241 neue Stars of Styria – darunter 140 Lehrabsolventinnen und -absolventen, 40 Meisterinnen und Meister sowie 61 Ausbildungsbetriebe.

„Diese Auszeichnung ist ein kräftiges Zeichen der Wertschätzung für alle, die in Ausbildung und damit in die Zukunft investieren“, betonte WKO-Regionalstellenobmann-Stv.in Natalie Moscher-Tuscher. Gemeinsam mit WKO-Vizepräsidentin Gabriele Lechner, WKO-Dir. Karl-Heinz Dernoscheg und Regionalstellenleiter Viktor Larissegger überreichte sie die Urkunden. Demografischer Wandel schmälert Nachwuchs

Die Verantwortlichen warnten vor den Folgen des demografischen Wandels: Aufgrund schwacher Geburtenjahrgänge ist die Zahl der unter 25-Jährigen weiter rückläufig. „Wir stehen mitten in einem demografischen Tsunami“, so Moscher-Tuscher. Umso wichtiger sei es, junge Menschen frühzeitig für technische und handwerkliche Berufe zu begeistern. Mit Initiativen wie dem Talentcenter der WKO, das jährlich über 8.000 Jugendliche bei der Berufsorientierung unterstützt, will die Kammer den Fachkräftemangel abfedern. „Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist die duale Ausbildung unser größter Stabilitätsfaktor“, unterstrich Lechner. Die Veranstaltung „Stars of Styria“, unterstützt von Raiffeisen, Uniqa und Energie Steiermark, zeigte eindrucksvoll, dass die Lehrlingsausbildung weiterhin als Erfolgsmodell gilt – und dass die jungen Fachkräfte von heute die Wirtschaft von morgen prägen.

Einer der renommiertesten Krisenexperten, Martin Zechner, gab beim Clubabend am 14. Oktober sein Wissen rund um Krisenmanagement an die Mitglieder des Steirischen Presseclubs weiter. „Gute Krisenkommunikation ist eine Frage der Haltung“, so eine der Botschaften des Abends. So könne mit einer offensiven Kommunikationspolitik die Dauer der Krise entscheidend verkürzt werden. „In den letzten Jahren beschäftigen wir uns verstärkt mit Reputationskrisen“, so der Experte. Dafür braucht es zeitnahe Reaktion, Authentizität sowie Lösungs- und nicht Problemorientierung. Und trotz aller Stressfaktoren gelte es auch, Folgendes nicht aus den Augen zu verlieren: „Eine Krise hat immer auch positive Aspekte und bietet Chancen zur Veränderung.“

Am 7. Oktober wurde der Merkur Campus wiederum zum Schauplatz einer Begegnung von Kunst, Gesundheit und Wohlbefinden. Unter dem Titel „Ins Bild träumen – Seele und Körper stärken“ präsentierte H. W. Ötscherer rund 30 seiner Landschaftsgemälde. Ötscherer, der mit seinem Künstlernamen an sein Aufwachsen vor dem Ötscher erinnert, verbindet in seinen Bildern die Kraft der Natur mit einer tiefen inneren Ruhe. Er malt in Acryl und schafft mit seinen Werken wahre Energiequellen für Körper, Geist und Seele. Zahlreiche Kunstinteressierte nutzten die Gelegenheit, die Werke in entspannter Atmosphäre zu erleben. Für das kulinarische Wohl sorgte das Team des Arravané. Die Werke sind bis zum 13. November am Merkur Campus zu sehen.

Unter dem Motto „Graz baut aus“ wurde 2025 das Öffi-Netz in Graz weiter ausgebaut und parallel dazu auch die Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Energie und Telekommunikation verbessert. Am 3. November startet mit dem zweigleisigen Ausbau der Linie 1 in der Hilmteichstraße nun ein weiteres Verkehrsprojekt. Vize-Bgm.in Judith Schwentner: „Mit dem zweigleisigen Ausbau der Linie 1 schaffen wir schnellere und verlässlichere Verbindungen für tausende Fahrgäste. Gleichzeitig sorgen neue Rad- und Gehwege sowie mehr Grün für mehr Sicherheit und Lebensqualität entlang der Hilmteichstraße. Die Menschen in Mariatrost profitieren doppelt: von besserer Mobilität und von sauberem Wasser durch den neuen Speicherkanal.“

EBSCON 2025 in Graz: „Creative Destruction“

Unter dem diesjährigen Leitmotiv „Creative Destruction“ diskutierten am 8. Oktober im Messecongress Graz internationale Top-Speaker und Experten aus Industrie, Think Tanks und Start-ups mit knapp 350 Teilnehmern aus 23 Nationen auf der EBSCON 2025 darüber, welche „alten Systeme“ und „alten Technologien“ abgelöst werden und wie das künftig „Neue“ am Horizont zu erkennen ist. Der steirische LR Willibald Ehrenhöfer und die Kärntner LH-Stv.in Gaby Schaunig betonten in ihren Eröffnungs-Statements die Entwicklungsmöglichkeiten und das Entstehen eines gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraums durch den Koralmtunnel und andererseits die großen Chancen, die sich durch innovative Entwicklungen in der Branche am Standort ergeben.

Die Trüffelweine 2025 sind gekürt

Auch heuer suchten die Genusshauptstadt Graz und die Wein Steiermark beim 8. Internationalen Trüffelfestival wieder die besten Weinbegleiter zur Edelknolle. Getreu dem Motto „Steirischer Wein trifft Graz-Trüffel“ wurden die Siegerweine 2025 von einer prominenten Jury gekürt: Weingut Lambauer / 2022 / Südsteiermark DAC/ Ried Gaisriegl Riesling; Weingut Pfeifer Daniel − Eruption / 2022 / Vulkanland Stmk DAC / Ried Schemming Chardonnay; Weingut Edi Tropper / 2021 / Vulkanland Steiermark DAC / Ried Buchberg (Straden) Grauburgunder. „Die Trüffelweine 2025 zeigen, wie wunderbar der steirische Wein und die Grazer Trüffel zusammenpassen. Ich gratuliere den Gewinnern herzlich“, betonte Stadtrat Günter Riegler bei der Eröffnung des Festivals.

Sie übernehmen ein breites Ressort von Kultur bis Familie. Wo wollen Sie als neue Stimme in der Stadtregierung Akzente setzen?

Ob Familien, Kulturschaffende oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen – ich werde für alle meine Stimme erheben. Die geplanten Budgetkürzungen der Linkskoalition treffen Jugend und Familie besonders hart. Hier ist Kampfgeist gefragt. Noch ist nichts beschlossen – also werde ich, wie mein Vorgänger Günter Riegler, lästig sein und das Bestmögliche herausholen.

Sie betonen Zuhören und Handeln im Sinne der Menschen. Wie wollen Sie in der aktuellen Konstellation gestalten – und wo ziehen Sie Grenzen gegenüber der KPÖ?

Mir ist Eigenverantwortung wichtig – das Zutrauen, das Leben selbst zu gestalten. Das unterscheidet mich wohl am meisten von der KPÖ. In Kuba habe ich erlebt, wie unfrei ein kommunistisches System ist. Ich bin sozial, aber ich stehe für Hilfe zur Selbsthilfe und für Rechtsansprüche statt Almosen. Wenn Bürgermeisterin Kahr und Stadtrat Krotzer 15 Millionen Euro anhäufen, um die Not zu lindern, die sie durch Kürzungen selbst verursachen, ist das nicht meine Vorstellung von Politik. Was Graz fehlt, ist eine Vision.

Bildung und Wissenschaft sind Zukunftsfelder. Wie kann Graz hier bestehen, wenn die KPÖ kürzt?

Diese Kürzungen sind ein schwerer Fehler. Bildung, Wissenschaft, Jugend und Familie sind die Basis jeder modernen Stadt. Man kann nur hoffen, dass die Grazer das erkennen – und 2026 für einen Kurswechsel sorgen.

Die Landeshauptstadt Graz feiert einen bedeutenden Fortschritt in ihrer Bildungsstrategie: Mit der International Baccalaureate-(IB)-Zertifizierung der Volksschule Leopoldinum in der Smart City wird erstmals in Österreich eine öffentliche Volksschule Teil des weltweit anerkannten International-Baccalaureate-Programms. StR. Kurt Hohensinner begrüßt den Schritt als „doppelten Turbo für Bildungsqualität und Wirtschaftsstandort“: „Bildung ist ein zentraler Standortfaktor. Internationale Unternehmen und zuziehende Fachkräfte brauchen verlässliche, hochwertige Bildungsangebote für ihre Kinder. Gerade in einer Stadt mit Global Playern wie AVL List oder Infineon ist ein international anschlussfähiges Schulangebot von besonderer Bedeutung.“

Vielfalt und Emotion auf der Grazer Herbstmesse

Fünf Tage lang – vom 2. bis 6. Oktober 2025 – zeigte sich die Grazer Herbstmesse von ihrer besten Seite: laut, bunt, emotional und voller Lebensfreude. Der große Relaunch ist gelungen – und das mit großem Erfolg: Zigtausende Besucher und Besucherinnen strömten begeistert durch das Eingangsfoyer West der Halle A, entdeckten frische Themenwelten, trafen alte Bekannte und ließen sich von der besonderen Stimmung mitreißen. „Wir wollten wieder dieses Kribbeln spürbar machen, das eine echte Messe ausmacht – Begegnungen, Erlebnisse, Emotionen. Und das ist uns gelungen“, sagt MCG-Geschäftsführer Martin Ullrich. „Die Stimmung war unglaublich positiv – vom ersten Messetag bis zum letzten Abend. Das war ein Aufbruch, der Mut macht.“

Ball im Zeichen des Miteinanders und der Vielfalt

Rund 800 Gäste feierten beim All in One Ball im Grazer Congress am 4. Oktober einen Abend voller Tanz, Begegnung und gelebter Inklusion. Auf fünf Tanzflächen sorgten Shows, Performances und Live Acts für Bewegung, Emotion und Gänsehautmomente. Unter den Ehrengästen waren Werner Kogler, Daniela Gmeinbauer, Kurt Hohensinner, Claudia Unger, Isabella Essl und Aglaia Szyszkowitz. Der Ball wurde von der Tanzschule Conny & Dado sowie dem Verein Dance and make a Difference organisiert und stand ganz im Zeichen von Miteinander, Vielfalt und Dankbarkeit – besonders gegenüber jenen, die im Ehrenamt und Sozialbereich tagtäglich dafür arbeiten, dass es allen Menschen gut geht. Ein Abend, der zeigte, wie Inklusion tanzen kann – Schritt für Schritt, Takt für Takt.

Spendenaktion für Caritas-Marienstüberl

Seit Anfang des Jahres gilt in Österreich das Pfandsystem. Pro PET-Flasche und Getränkedose werden 0,25 Euro Pfand eingehoben. Das Universitätsklinikum Graz startet nun gemeinsam mit Saubermacher eine Sammelaktion für den guten Zweck. Patienten, Mitarbeiter und Besucher können ihre Gebinde bis Ostern direkt am LKH-Campus einwerfen und damit ihren Pfandbetrag spenden. Der Erlös kommt dem Marienstüberl der Caritas in Graz zugute. Gemeinsam wollen die Partner heuer auch die Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ unterstützen. Saubermacher-Gründer Hans Roth: „Ich bin sehr dankbar für diese gemeinsame Initiative mit dem LKH-Univ. Klinikum Graz. Denn seit jeher ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.“

(v.l.) Feierliche Eröffnung des größten PV-Parks der Energie Steiermark: Vorstand Martin Graf, Bgm.in Waltraud Walch, Vorstand Werner Ressi sowie Enery-CEO Richard König

In Dobl-Zwaring bei Graz wurde am 1. Oktober der größte Photovoltaik-Park der Energie Steiermark eröffnet. Die Anlage liefert ab sofort grünen Strom für mehr als 6.000 Haushalte im Bezirk GrazUmgebung.

Auf dem 20 Hektar großen Areal werden jährlich über 22 Mio. KWh Sonnenstrom produziert. Damit können mehr als 6.300 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart werden. Eine agrarische Doppelnutzung ist Teil des PV-Parks: Mehr als 100 Schafe haben unter den Paneelen eine neue Weidefläche gefunden. Die Energie Steiermark investierte mit dem Partner-Unternehmen Enery rund 13 Mio. Euro in das Vorzeige-Projekt, das in nur einem Jahr Bauzeit umgesetzt werden konnte.

Sonnenstrom-Offensive

„Die Energie Steiermark investiert in den nächsten Jahren rund 5,5 Mrd. Euro in den Ausbau Erneuerbarer Energie und die Stromnetze. Unsere SonnenstromOffensive sieht vor, in den kommenden Jahren 300 MW Leistung zu installieren. Damit könnten über 100.000 Haushalte über die Sonne versorgt werden“, so das Vorstands-Team Martin Graf und Wer-

ner Ressi. „Angesichts der erfolgreichen Umsetzung unserer Projekte gehen wir davon aus, dass wir die Klimaziele des Landes punktgenau erreichen werden“. „Dabei geht es nicht nur um die Frage der Nachhaltigkeit, sondern vor allem um die Unabhängigkeit von Importen und die Versorgungssicherheit“, so Graf und Ressi.

Zukunftsweisende Lösung

Richard König, CEO Enery Development, und Enery COO Lukas Nemec freuen sich über die partnerschaftliche Kooperation: „Wir haben an der Entwicklung das Agro-PV Projekt Dobl seit 2020 gearbeitet und freuen uns mit dem Kooperationspartner Energie Steiermark die Anlage zu eröffnen.“ In der Gemeinde Dobl-Zwaring findet die Anlage positiven Zuspruch. „Wir sind überzeugt, dass der PhotovoltaikPark eine äußerst zukunftsweisende Lösung für unsere Gemeinde, für das Klima und die Zukunft unserer Kinder ist“, erklärt Bgm.in Waltraud Walch.

Manfred Geiger, Direktor der BKS Bank-Direktion Steiermark

Die BKS Bank veranstaltet im Oktober die Investmentwochen. Was steckt hinter diesem Format?

Damit setzen wir ein Zeichen für den individuellen Vermögensaufbau. In Zeiten hoher Inflation und von Unsicherheiten möchten wir unsere Kunden ermutigen, über das klassische Sparen hinauszudenken. Schon kleine, regelmäßige Beträge in Investmentfonds oder ETFs können langfristig eine solide Basis schaffen. Besonders junge Erwachsene profitieren vom Startdepot und attraktiven Einstiegsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie: Diese Veranlagungen sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten.

Welche Rolle spielt persönliche Beratung dabei?

Eine zentrale. Unsere Kunden wünschen sich Begleitung auf Augenhöhe. Vom ersten Depot bis zur langfristigen Anlagestrategie. Wir nehmen uns Zeit für individuelle Gespräche und zeigen, wie sich Chancen am Kapitalmarkt nutzen lassen. Bei Veranstaltungen oder Webinaren teilen wir unser Wissen und laden zum Austausch ein.

Wie fügt sich das in Ihre langfristige Strategie ein?

Wir verbinden Tradition mit Zukunft. Der Weltspartag ist nach wie vor ein fester Bestandteil, doch mit den Investmentwochen haben wir ein Format geschaffen, das der heutigen Zeit gerecht wird. Dabei stehen Sicherheit, Renditechancen und Nachhaltigkeit im Fokus, um ein stärkeres Bewusstsein für den Kapitalmarkt zu schaffen.

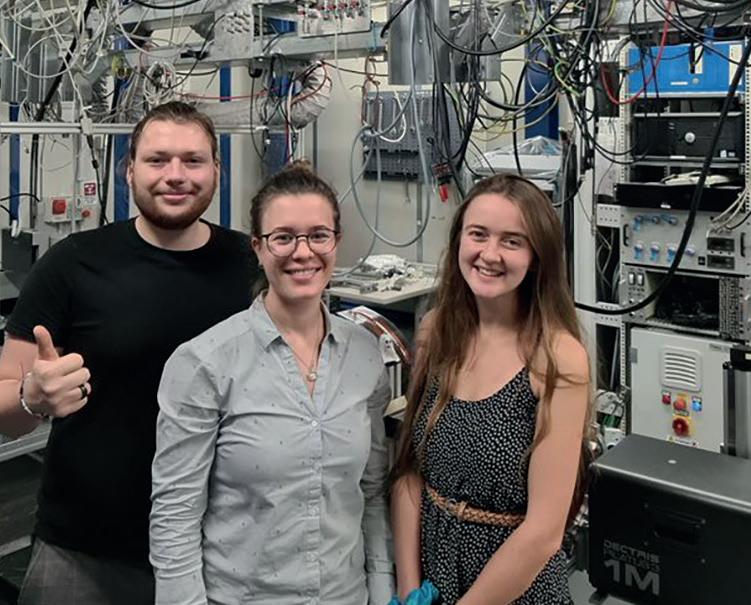

Von Peter K. Wagner und Johannes Tandl mit Fotos von Erwin Scheriau

Horst Bischof, Rektor der TU Graz, über künstliche Intelligenz in der Lehre, internationale Talente und die Zukunft der technischen Bildung.

Mittig auf dem massiven Schreibtisch steht ein Lego-Modell, das von Studierenden gebaut wurde, links daneben ein Häferl der Freiwilligen Feuerwehr und dahinter ein Bierkrug mit dem Logo von Sturm Graz. Der Blick an die Wand verrät jedoch langsam, dass wir uns im Büro des Rektors der TU Graz befinden – und das nicht nur aufgrund der unzähligen Bücher im Regal.

Über siebzig gebundene Dissertationen stehen dort wie Trophäen, daneben noch mehr Diplom- und Masterarbeiten.

»Wenn Professoren sagen, Dissertationen seien schwer zu betreuen, zeige ich gerne auf meine Wand«, sagt Horst Bischof, Rektor der Technischen Universität Graz, und lächelt.

Es ist Oktober und nur wenige Tage sind vergangen, seit er eine Erstsemestrigenvorlesung hinter sich gebracht hat – Thema:

Künstliche Intelligenz. »Das macht mir noch immer Spaß, das Vorlesen«, sagt er. Die Frage, die er seinen Studierenden stellte, treibt auch ihn um – und ist eine von vielen, die wir ihm in der kommenden Stunde stellen werden: Warum soll man überhaupt noch studieren, wenn es KI gibt?

Was wir in Österreich sicher nicht haben, sind zu wenige Universitäten.

Horst Bischof

Herr Rektor, die KI gilt als größter Gamechanger der aktuellen Zeit. Wie geht gerade die TU Graz damit um? Wir stimmen dem zu hundert Prozent zu, dass KI der Gamechanger in allen Bereichen wird. Die Frage ist, wie bringe ich das Thema KI in jedes Studium hinein? Universitäre Prozesse sind aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt die schnellsten. Hätten wir den konventionellen Weg gewählt, hätte das wahrscheinlich drei, vier Jahre gedauert. Wir haben uns für folgendes entschieden: Wir starten jetzt im Herbst mit einem Erweiterungsstudium »Artificial Intelligence Engineering« – zwei Semester, offen für alle Studiengänge außer Informatik, die haben das ohnehin in ihrem Studium. Voraussetzung ist ein technischer Bachelor.

Was lernt man da konkret?

Gewisse Grundinformatik, dann Grundlagen der künstlichen Intelligenz und – ganz wichtig – ein großes Projekt im eigenen Fach. Wenn ich etwa Maschinenbauer bin, dann geht es also um ein KI-Projekt im Maschinenbau. Da lernt man zum Beispiel, wie eine Maschine mit modernen KI-Methoden designt werden kann. Das ist mehr als »ChatGPT« – mehr als das, was der Normalsterbliche verwendet. Wir haben bereits 130 Anmeldungen für den ersten Durchlauf.

Welche Regulierungen gibt es bezüglich KI für die Studierenden?

Wir haben seit etwa zwei Jahren Leitlinien für die Lehre. Die sagen im Wesentlichen: Bitte verwende es, aber deklariere es, wenn du es verwendest. Der Lehrende muss am Anfang der Lehrveranstaltung sagen, was erlaubt ist und was nicht. Transparenz ist wichtig. Man muss die Verwendung von KI zitieren, wenn man sie in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet. Es verändern sich eben auch Aufgabenstellungen. Statt »Schreib mir eine Seminararbeit zum Thema XY« heißt es jetzt »Schreib mir eine Seminararbeit zum Thema XY mithilfe von ChatGPT, finde die Fehler und korrigiere sie«.

Es gibt eine Diskussion darüber, ob man das Programmieren überhaupt noch lernen muss, weil das sowieso die KI übernimmt. Wie sehen Sie das?

Die »Vibe-Coding-Plattformen« [Anmerkung: Entwicklerwerkzeuge, die KI nutzen, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und zu vereinfachen.] sind mittlerweile fantastisch. Ich bin als mäßiger Programmierer mit KI um den Faktor fünf bis sechs schneller als ohne. Microsoft sagt, gute Programmierer sind um den Faktor zwei schneller. Die Frage ist, wenn unsere Erstsemestrigen nur noch mit diesen Plattformen programmieren lernen, werden sie jemals gute Programmierer, die dann die Fehler der KI finden? Das ist das Spannungsfeld, das wir lösen müssen. Wir müssen pädagogische Zugänge finden – die haben wir noch nicht, aber die hat glaube ich, noch niemand gefunden.

Sie müssen Menschen ja so ausbilden, dass Absolventen einem Unternehmen in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit mehr bringen, als jedermann durch die Befragung der KI kann.

Genau, darum geht es. Ich hatte auf der Kunstuniversität Graz Schulungen und Vorträge zu KI und auch dort gibt es ein großes Thema: Der typische Absolvent bzw. die typische Absolventin dort wird kein Star, das werden nur die wenigsten, sondern landet in einem Orchester als Begleitmusiker. Das kann die KI mittlerweile auch sehr gut.

Wie steht es um die technische Infrastruktur für KI-Forschung?

Wir haben innerhalb der Universitäten eine Plattform namens »Academic AI«. Das ist eine geschlossene Azure-Plattform [Anmerkung: Cloud-Computing-Dienstleistung von Microsoft.], bei der die Daten im Ökosystem bleiben. Es gibt einen ChatGPT-Zugang plus ein paar andere Tools, aber in einem geschlossenen System – die Daten verlassen den Server also nicht und der Server sitzt nicht in den USA. Wir zahlen als Universität dafür sehr wenig, eine geringe Grundgebühr plus Tokengebühren, weil sich alle Universitäten zusammengeschlossen haben, um es den Mitarbeitenden und – derzeit noch nur im Rahmen von Kursen – auch Studierenden anbieten zu können.

KI ist das eine Thema, das höhere technische Bildungseinrichtungen in Österreich beschäftigt – das andere ist der Wettbewerb und die allgemein sinkenden Studierendenzahlen. Mit der »IT:U« in Linz gibt es seit 2022 eine weitere digital orientierte Universität. Welche Auswirkungen hat das für die TU Graz?

Man muss dazusagen, dass die IT:U ja keine technische Universität im strengeren Sinn ist. Sie hat sich der Transformationsforschung verschrieben. Was wir in Österreich sicher nicht haben, sind zu wenige Universitäten. Wir haben 22 Universitäten im Universitätsgesetz, dann kommt die IT:U mit einem eigenen Gesetz, und mit den Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten sind wir bei 77 höheren Bildungseinrichtungen. Für ein Land dieser Größe ist das mehr als ausreichend.

Der Kuchen wird also kleiner?

Natürlich! Jedes zusätzliche Angebot zieht Studierende ab. Wir sind in einem demografischen Wandel, es werden immer weniger Studierende, und man teilt den Kuchen durch mehr Player. Wir haben rückläufige österreichische Studierendenzahlen und kompensieren das durch Studierende aus dem Ausland.

Woher kommen die?

Schwerpunkt bei der TU Graz ist Südosteuropa. Unsere stärkste Gruppe – wenn ich Ex-Jugoslawien zusammennehme – kommt von

Fazitgespräch

dort. Danach Deutschland, dann Italien. Wir haben viele Formate entwickelt, wie wir ausländische Studierende zu uns bringen. Im südosteuropäischen Raum haben wir das Format der Student Ambassadors: Leute, die hier studieren, schicken wir zurück in ihre Schulen und auf Bildungsmessen, damit sie dort über uns erzählen. Das wirkt tatsächlich, aber es braucht Aufwand.

Wie steigert man das Interesse an MINT-Fächern?

Wir haben viele Initiativen. Wir fangen sehr früh an – wir haben einen eigenen Kindergarten, die »Nanoversity«, wo Professorinnen und Professoren hingehen und Vorträge für Kinder halten. Dann unser MINKT-Labor [Anmerkung: Das K in MINKT steht für Kunst.], wo ganze Schulklassen hinkommen. Mir ist wichtig: ganze Klassen, nicht nur die Interessierten. Die Interessierten kommen sowieso zur Langen Nacht der Forschung. Im MINKT-Labor hatten wir im Vorjahr 4.000 Schülerinnen und Schüler zu Besuch.

Viele Kinder schlagen aus Angst vor der Mathematik andere Wege ein – gehen zum Beispiel eher an eine FH, um etwas Technisches studieren, als an die TU Graz. Wie nimmt man diese Angst?

Das ist eine Frage der Ausbildung an der Schule. Am Montag habe ich einen Preis verliehen für »Math Explorer«. Dahinter stecken Absolventinnen und Absolventen der TU Graz, die sich dem Ziel verschrieben haben, Mathematik populärer zu machen. Sie haben eine Art Escape Room entwickelt, wo man spielerisch mathematische Probleme lösen muss, um rauszukommen. Es gibt heute so sensationelle Onlinetutorials, dass man auch Gebiete begreifen kann, die ein Lehrer nicht vermitteln konnte. Mich ärgert, wenn der Ö3-Mo-

derator sagt, »Ah, Mathematikmatura, oje!« Er verbreitet diese Angst vor Mathematik öffentlich und bedient Klischees. Dabei geht ohne Mathematik gar nichts.

Ohne Spezialisierung auch nicht. Die TU Graz hat sich zu dieser bekannt. Wohin geht die Reise?

Unser Fokus liegt primär auf dem Masterbereich. Meine Idealkonstellation wäre: Wir holen alle hervorragenden Masterstudierenden, die woanders hervorragend ausgebildet wurden. Deswegen lehren wir die Masterstudiengänge auf Englisch – da wollen wir Zuzug haben. Ein Masterstudium dauert zwei Jahre, das heißt, die Absolventinnen und Absolventen stehen in zwei Jahren schon dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Kommen auch FH-Bachelors auf die TU Graz, um Ihren Master zu machen?

Das ist zwar kein Massenprogramm, aber auch das gibt es immer wieder. Was wir eher haben, sind Doktoratsstudierende, die von der FH kommen. Wir haben ja Kooperationsabkommen mit der »FH Joanneum« oder der »FH Campus 02«, um das zu ermöglichen.

Aber der Doktor ist – wahrscheinlich auch durch Bologna verursacht – sehr forschungsorientiert, oder? Früher hat man ihn gemacht, um seine eigene Bildungskarriere zu krönen.

Das Doktoratsstudium war bei uns an der TU Graz immer schon forschungsorientiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Doktorarbeit, typischerweise eingebettet in ein großes Forschungsprojekt, sehr oft gemeinsam mit Firmen oder gesponsert von Förderorganisati-

onen. Im Doktoratsstudium lernt man das Innovieren. Das sind die Leute, die dann in einer Firma neue Produkte entwickeln. Ich sage immer: In der Diplomarbeit lernt man heute, ein bisschen in die Forschung reinzuschnuppern. Im Doktoratsstudium lernt man, was echte Innovationen sind, also wie man etwas wirklich Neues macht. Und diese Leute brauchen die Firmen, weil wir auf neue Produkte angewiesen sind. Wir müssen weiterkommen, und genau dazu bilden wir die Leute im Doktorat aus.

Wie würden Sie das Leitbild der TU Graz in Bezug auf einen USP Ihrer Bildungseinrichtung definieren?

Wir haben einen globalen »Footprint«, sind aber regional transformativ unterwegs. Wir verstehen uns sehr international, sind in der internationalen Forschungscommunity verankert, aber wollen im regionalen Ökosystem tätig sein.

Ein gutes Beispiel dafür ist das »Virtual Vehicle«, ein großes Forschungszentrum, in dem Wissenschaft und Industrie gemeinsam an der Mobilität der Zukunft arbeiten. Was bedeutet es, dass die K2-Förderung nicht verlängert wurde und das Land über Joanneum Research einspringen musste?

Das Virtual Vehicle war das erste K2-Zentrum, das durch diesen Prozess gegangen ist. Es gibt nur mehr K1-Zentren – also weniger Fördermittel. Im Virtual Vehicle arbeiten fast 300 Personen und das hochqualitativ. Man hat daher nach Mitteln und Wegen gesucht, es in dieser Größe zu erhalten. Der Weg, den man gefunden hat, ist ein Zuschuss des Bundes, der über das »Joanneum Research« eingebracht wird.

Ist es vernünftig, das Virtual Vehicle in dieser Größe zu erhalten? Rechtfertigen die erzielten Ergebnisse diesen Aufwand? Unbedingt! Es ist eines der absolut erfolgreichsten Zentren, weil es mit Abstand die meisten EU-Projekte aller Zentren eingeworben hat – momentan laufen dort etwa 20 EU-Projekte. Für jeden Euro, den das Land reinsteckt, kommen drei Euro an Fördermitteln zurück. Das Virtual Vehicle ist nicht nur im Automotive-Bereich tätig, sondern auch im Rail- und Aviationbereich.

Wie geht es der TU Graz mit der Drittmittelfinanzierung in wirtschaftlich angespannten Zeiten?

Wenn ich so über die TU Graz generell drüberschaue, haben wir leichte Steigerungen in den Drittmitteln. In einzelnen Bereichen sehen wir Unterschiede. Institute, die mit Rail zu tun haben, boomen. Institute im Automotive-Bereich und im Maschinenbau leiden deutlich. Unsere Philosophie ist ein Drittelmodell: Ein Drittel kommt aus Fördertöpfen für Grundlagenforschung, ein Drittel aus anwendungsorientierter Forschungsförderung und ein Drittel als reine Auftragsforschung.

Was bringt die europäische Universitätsallianz »Unite!«, deren Teil die TU Graz ja ist?

Unite! bekommt Finanzierung aus dem Erasmus-Topf, hat also einen starken Lehrefokus. Der Vorteil bei unserem Netzwerk ist, es sind alles technisch orientierte Universitäten – Darmstadt, KTH Stockholm, Aalto, Lissabon, Turin, um nur einige zu nennen. Wir sprechen also dieselbe Sprache und haben dieselben Zielsetzungen. In der Forschung gibt es keine explizite Finanzierung, aber es

Von den arbeitsplatznahen Ausbildungen des AMS Steiermark profitiert auch Ihr Unternehmen:

Gemeinsam schulen wir Ihre künftige Fachkraft direkt im eigenen Betrieb. Wir beraten Sie dazu gerne!

Horst Bischof wurde am 26. März 1967 in Saanen in der Schweiz geboren und wuchs in der Obersteiermark auf. Nach der Matura am Borg-Murau studierte er Informatik an der TU Wien, wo er 1990 diplomierte und 1993 promovierte. 1998 habilitierte er sich dort mit einer Arbeit über »Neural Vision Modules«. 2004 wurde an der TU Graz Professor, ab 2011 war er Vizerektor für Forschung. Seit Oktober 2023 ist er Rektor. Bischof hat über 720 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne, eine Stieftochter und eine Enkeltochter.

Was uns wichtig ist, wir fördern unternehmerisches Denken während des Studiums.

Horst Bischof

macht trotzdem Sinn. Wir haben ein millionenschweres EU-Projekt namens »GreenChips-EDU«. Das haben wir in eineinhalb Wochen aufgestellt – normalerweise braucht man dafür Monate. Ich kenne die Partner, greife zum Telefon, und es läuft.

Gibt es Dinge, die man sich von den Allianzpartnern abschauen kann? Das »Product Innovation Project«, das Christian Ramsauer [Anmerkung: Leiter des Instituts für Innovation und Industrie Management] seit etwa 15 Jahren federführend betreut, hat seine Wurzeln tatsächlich in Aalto. Das Konzept funktioniert so: Eine Firma gibt eine Problemstellung. Sie wollen etwa eine Innovation für den Kofferraum eines Autos oder ein Navigationssystem für Fußgänger entwickeln. Wir stellen dann interdisziplinär zusammengesetzte Teams aus Studierenden zusammen, die über ein Semester hinweg ein Produkt für diese Firma entwickeln. Das endet dann oft damit, dass entweder ein Patent oder gar ein Spinoff entstehen oder dass die Firmen die Studierenden direkt engagieren.

Wohin zieht es Absolventen nach dem Studium an der TU Graz? Früher war es klar, dass Absolventinnen und Absolventen zu gewissen Leitunternehmen gehen. Heute ist es auch üblich geworden, dass sie zu Spinoffs gehen oder Projekte als erste Jobs annehmen. Technikabsolventen sind da viel offener als solche anderer Studien, weil sie die Gewissheit haben, dass sie immer einen Job finden werden. Was uns wichtig ist, wir fördern unternehmerisches Denken während des Studiums. Nicht zuletzt durch die Studierenden-Teams.

Wir haben einen Pokal vom Racing-Team im Empfangsraum entdeckt. Meinen Sie das damit?

Genau. Wir haben aber nicht nur das Racing-Team, wir haben mittlerweile 16 Studierenden-Teams. Gestern war tatsächlich das Racing-Team da – wir sind in der Weltrangliste auf Platz fünf von sieben- bis achthundert Teams weltweit, die FH Joanneum ist derzeit als Zweiter sogar noch besser als wir platziert. Wir haben auch ein Raketen-Team. Das sind 80 Studierende, die Raketen bauen, die drei Kilometer hoch fliegen können. Bei der letzten Weltmeisterschaft sind wir Zweiter geworden. Unser Robotik-Team ist aktuell sogar amtierender Weltmeister. Von uns bekommen diese Teams 5.000 bis 15.000 Euro, wir wollen sie auch bewusst fördern. Sie müssen selbst aber viel mehr Geld aufstellen. Das Racing-Team hat ein Budget von 200.000 Euro und greift da auf 15 bis 20 Sponsoren zurück, die es selbst organi-

sieren muss. Diese Studierenden lernen also, Geld aufzutreiben, einen Businessplan zu erstellen und Projekte umzusetzen. Und genau so entsteht schon im Studium das, was wir fördern wollen, nämlich unternehmerisches Denken.

Die TU Graz will bis 2030 klimaneutral sein. Was heißt das konkret? Wir haben als erste österreichische Universität eine Roadmap zur Klimaneutralität mit über 60 Maßnahmen entwickelt. Wir bauen etwa Photovoltaik auf all unseren Dächern aus. Bei Dienstreisen »incentivieren« wir Bahnfahrten und haben einen Malus auf Flugreisen eingeführt – innereuropäisch sind das 100 Euro, außerhalb 200 Euro. Dafür kostet die Bahnreise nur die Hälfte. Das wurde von uns so kalibriert, dass es budgetneutral ist. Wir verbieten nichts, aber die Leute denken nach. Muss ich fliegen oder geht es auch anders? Wir haben zudem Anschubfinanzierungen für grüne Themen, damit in diesem Bereich mehr Forschung passiert, und mit der Bundesimmobiliengesellschaft haben wir in einem »Memorandum of Understanding« festgehalten, dass wir bei Neubauten an der TU Graz innovative Lösungsansätze für nachhaltiges Bauen umsetzen werden.

Da kommen wir wieder zum Thema KI – die künstliche Intelligenz frisst enorm viel Strom. Braucht die TU Graz nicht einen eigenen Supercomputer für KI-Forschung?

Es gibt den »Vienna Scientific Cluster« für ganz Österreich, das ist ein klassischer Rechner. Der neue heißt »Musica« und wird noch im dieses Jahr eröffnet. Parallel habe ich stark dafür gekämpft, dass wir die »AI Factory« nach Österreich bekommen. Das ist ein Hochleistungsrechner, der am selben Standort aufgebaut wird wie Musica. Damit kann man etwa bei der Kühlung/Abwärme Synergien nutzen. Natürlich braucht das Ding jede Menge Strom, wobei bei Musica und AI Factory die Abwärme ins Wiener Fernwärmesystem fließt. Das ist zumindest ein Ansatz für Nachhaltigkeit.

Sie haben den Erstsemestrigen ja erst kürzlich eine Vorlesung zum Thema KI gehalten. Was war die Conclusio Ihres Vortrags?

Ich habe am Ende gefragt: Was erwarte ich von einem Absolventen, einer Absolventin der TU Graz? Natürlich, dass sie alle Tools, auch KI, beherrschen – aber ebenso die Grundlagen ihres Fachs. Eine Absolventin muss KI-Fehler erkennen und korrigieren können. Genau darauf bereiten wir sie vor.

Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch!

Mitte Oktober hat der Nationalrat den Beschluss gefasst, dass der Investitionsfreibetrag (IFB) zeitlich befristet erhöht wird: So berechtigen Investitionen, die zwischen 1. November 2025 und 31. Dezember 2026 getätigt werden, zu einem IFB von 20 %, einschlägige Maßnahmen, welche dem Bereich „Ökologisierung“ zuzurechnen sind, sogar von 22 %. Das entspricht einer deutlichen steuerlichen Attraktivierung von Investitionen, lag bisher der IFB-Satz bei 10 % bzw. 15 %. Alle anderen Bestimmungen um den IFB – insbesondere die Begünstigungsfähigkeit der Investitionen, die Höchstgrenze von 1 Mio € Anschaffungs- oder Herstellungskosten pro Wirtschaftsjahr und Betrieb sowie die Geltendmachung von Teil-Anschaffungs- und Herstellungskosten – bleiben grundsätzlich unberührt. Der befristet erhöhte IFB steht auch zu, wenn eine Investition nach dem begünstigten Zeitraum endet, allerdings nur dann, wenn der IFB bereits für die auf den begünstigten Zeitraum entfallenden aktivierten Teilbeträge geltend gemacht wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die Ansprüche auf den befristet erhöhten IFB nicht erst zeitverzögert nach dem begünstigten Zeitraum geltend gemacht werden, sondern spätestens für das Jahr 2026.

Hinsichtlich der Höchstgrenze und damit verbundener (beschränkender) Aliquotierungsbestimmungen ist erfreulicherweise auch eine Verschiebung von Teilbeträgen in vorherige oder nachgelagerte Zeiträume vorgesehen.

Fazit: Wer vor Investitionen steht, sollte demnach eine Verschiebung der Anschaffung bzw. Herstellung in den begünstigten Zeitraum erwägen.

Japan scheint die lange Deflationsphase endlich hinter sich zu lassen. Ob daraus ein nachhaltiger Aufschwung entstehen wird, hängt aber maßgeblich davon ab, ob die Lohnsteigerungen durch Produktivitätszuwächse getragen werden – und ob die kleinen Unternehmen des Landes mitziehen können. Ein gutes Zeichen ist jedenfalls, dass die Investitionen schon seit 2022 kräftig steigen.

NGeidorfgürtel

ach fast drei Jahrzehnten der Deflation erlebt Japan seit 2022 eine Phase anhaltend steigender Preise. Was zunächst auf teure Rohstoffe und einen schwachen Yen zurückgeführt wurde, hat sich inzwischen zu einem strukturellen Phänomen entwickelt – angetrieben von kräftigen Lohnzuwächsen und einer erstarkten Inlandsnachfrage. Laut einer aktuellen Analyse des internationalen Kreditversicherers Coface könnte diese Entwicklung den lang ersehnten Wende-

punkt für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt markieren.

Nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der 1990er-Jahre fiel Japan in eine „Bilanzrezession“. Unternehmen und Haushalte tilgten Schulden statt zu investieren oder zu konsumieren – die Preise stagnierten oder sanken. „In den vergangenen Jahrzehnten kam es zwar vereinzelt zu Inflationsschüben, diese waren jedoch meist temporär und durch externe Schocks wie Ölpreise oder Steuer-

erhöhungen bedingt – ohne nachhaltige Impulse aus der Binnenwirtschaft“, erklärt Junyu Tan, Asien-Volkswirt bei Coface.