MOTETTEN IX

BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZWEITE, NACH DEN QUELLEN REVIDIERTE AUFLAGE

DER AUSGABE VON F. X. HABERL UND A. SANDBERGER

ZWEITE, NACH DEN QUELLEN REVIDIERTE AUFLAGE

DER AUSGABE VON F. X. HABERL UND A. SANDBERGER

BAND 17

M O TETTEN IX

(Magnum opus musicum, Teil IX)

Motetten für 6 Stimmen neu herausgegeben von BE RNHO L D SCHMID

Redaktionelle Mitarbeit

Christian Berktold und Ludwig Zacherl

Editionsleitung:

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Beirat Orlando di Lasso-Ausgabe – Revidierte Neuauflage

Die Orlando di Lasso-Ausgabe wird als Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Beirat Orlando di Lasso-Ausgabe – Revidierte Neuauflage im Rahmen des Akademienprogramms von der Bundesrepublik Deutschland und vom Freistaat Bayern gefördert

Bestellnummer: SON 347 ISMN 979-0-004-80359-2

Notengraphik: Ansgar Krause, Krefeld

Satz: Bernhold Schmid, München

Druck: Bräuning + Rudert OHG, Espenau

© 2018 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden Printed in Germany

Vorwort zur Ersten Auflage

Anmerkungen zu Haberls Vorwort

Zur Zweiten Auflage

„Im Madrigalenstil.“ Texttypen, Stil und Gattungsfrage bei Motetten mit kurzen textierten Notenwerten

Zu den Anhängen

Die Quellen

Die Cantiones Sex Vocum: Drucke

Die Cantiones Sex Vocum: Handschriften

Anhänge

Notizen zur Filiation

Zu 1580-5: Sex vocum cantiones Orlandi di Lassvs (Straßburg: Nikolaus Wyriot)

Der erste Teil der Selectissimae cantiones (Nürnberg: Gerlach, 1568-3) und der Thresor de Mvsiqve ([Genf], 1576-5) XLVII

Kritischer Bericht

Editionsrichtlinien

Zu den einzelnen Motetten

Aufteilung der Stimmen auf die Stimmbücher

Texte

Abbildungen

VI. Cantiones Sex Vocum (Fortsetzung)

419. Prolongati sunt dies mei

II. pars: Inveterata sunt ossa mea

III. pars: Si ergo fas dicere

420. Quam magnificata sunt opera tua

II. pars: Beatus homo, quem tu erudieris

421. Quare tristis es, anima mea

422. Oculi mei semper ad Dominum

423. Domine, da nobis auxilium

424. Deficiat in dolore vita mea

425. Domine, deduc me

II. pars: Sepulchrum patens

426. Clamaverunt ad Dominum

427. Memor esto verbi tui

428. Lauda anima mea Dominum

429. Respicit Dominus Vias hominis

430. Domine, dominus noster

431. Cum invocarem exaudivit

II. pars: Sacrificate sacrificium iusticiae

III. pars: Signatum est super nos

432. Ad Dominum cùm tribularer

II. pars: Hei mihi, quia incolatus

433. Vidi calumnias, quae sub sole geruntur

II. pars: Rursum contemplatus sum

434. Dominus mihi adiutor

II. pars: Bonum est confidere

435. Locutus sum in lingua mea

II. pars: Fac mecum signum

436. Diligam te, Domine

437. Lauda Hierusalem dominum

II. pars: Qui emittit eloquium

(1594)

(1564)

(1564)

(1585)

(1585)

(1594)

(1566)

(1570)

(1585)

(1594)

(1594)

(1577)

(1570)

(1594)

(1594)

(1566)

(1566)

(1594)

(1565)

1

3

III. pars: Emittet verbum suum

IV. pars: Non fecit taliter

438. Confitemini domino, Filij Israel

II. pars: Ipse castigavit nos

439. Veni, Domine, et noli tardare

440. In te, Domine, speravi

II. pars: Quoniam fortitudo mea

441. Confirma hoc, Deus

442. Beatus homo, cui donatum est

443. Conserva me, Domine

II. pars: Sanctis, qui sunt

444. Beatus qui intelligit

II. pars: Dominus opem ferat

445. Domine, quid multiplicati sunt

446. Deus, iniqui insurrexerunt super me

447. Domine, non est exaltatum

II. pars: Sicut ablactatus est

448. Ad te levavi animam meam

449. Ad te levavi oculos meos

II. pars: Miserere nostri, Domine

450. Cantabant canticum Mosi

II. pars: Quis non timebit te, Domine

451. Exaltabo te, Domine

II. pars: Domine, eduxisti ab inferno

452. In Deo salutare

II. pars: Sperate in eo

453. Concupiscendo concupiscit

II. pars: Exaltabo te, Deus meus

454. Iubilate Deo omnis terra

II. pars: Populus eius

455. Deus meus, in simplicitate

456. Deus in adiutorium

Anhang I:

III. pars zu Nr.440: In te, Domine, speravi, LV 193 Gloria patri

(1573)

(1570)

(1564)

(1583)

(1594)

(1594)

(1562)

(1579)

(1594)

(1585)

(1581)

(1570)

(1594)

(1594)

(1573)

(1565)

(1565)

(1582)

(1579)

(1566)

Anhang II: Salve Regina, mater misericordiae „ad imitationem Memor esto“

Abkürzungen und Literatur

Abgekürzt zitierte Literatur und Ausgaben sowie sonstige bibliographische Abkürzungen

Abgekürzt zitierte Bibeltexte

Abgekürzt wiedergegebene Stimmbezeichnungen

Sonstige Abkürzungen

Alphabetisches Register

Portrait Orlandus Lassus aus D. Pauli Freheri […] Theatrum Virorum Eruditione Clarorum […] , Nürnberg 1688

(Bayerische Staatsbibliothek, Abteilung Handschriften und Alte Drucke, Res/2 Biogr.c. 36, fol. 1486 a)

Anmerkungen zu Haberls Vorwort

1 1604-1.1

1 1604-1.1

2 Robert Eitner, Chronologisches Verzeichniss der gedruckten Werke von Hans Leo von Hassler und Orlandus de Lassus (= Beilage zu den Monatsheften für Musikgeschichte, V. und VI. Jahrgang), Berlin 1874. Von Haberl meist als E. C. V. abgekürzt.

2 Robert Eitner, Chronologisches Verzeichniss der gedruckten Werke von Hans Leo von Hassler und Orlandus de Lassus (= Beilage zu den Monatsheften für Musikgeschichte, V. und VI. Jahrgang), Berlin 1874. Von Haberl meist als E. C. V. abgekürzt.

3 Zur „Charakteristik […], welche Dr. Karl Proske […] auf kleinen Zettelchen mit Bleistift niedergeschrieben hat“ vgl. Horst Leuchtmann, Lasso aus Proskes Sicht, in: Musica Divina. Ausstellung zum 400. Todesjahr von Giovanni Pierluigi da Palestrina und Orlando di Lasso und zum 200. Geburtsjahr von Carl Proske (= Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg, Kataloge und Schriften, hrsg. von Paul Mai, Bd.11), Regensburg 1994, S.103-107, passim. Zu einer von Proske geplanten Abhandlung über Lassos Motettenwerk vgl. Johannes Hoyer, Carl Proskes Aufzeichnungen zu einer Schrift „Das Opus magnum musicum des Orlando Lasso oder kritische Uebersicht der darin enthaltenen Stücke“, in: Musica Divina (wie oben), S.95-102, passim.

3 Zur „Charakteristik […], welche Dr. Karl Proske […] auf kleinen Zettelchen mit Bleistift niedergeschrieben hat“ vgl. Horst Leuchtmann, Lasso aus Proskes Sicht, in: Musica Divina. Ausstellung zum 400. Todesjahr von Giovanni Pierluigi da Palestrina und Orlando di Lasso und zum 200. Geburtsjahr von Carl Proske (= Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg, Kataloge und Schriften, hrsg. von Paul Mai, Bd.11), Regensburg 1994, S.103-107, passim. Zu einer von Proske geplanten Abhandlung über Lassos Motettenwerk vgl. Johannes Hoyer, Carl Proskes Aufzeichnungen zu einer Schrift „Das Opus magnum musicum des Orlando Lasso oder kritische Uebersicht der darin enthaltenen Stücke“, in: Musica Divina (wie oben), S.95-102, passim.

4 1565-4, gedruckt bei Scotto in Venedig.

4 1565-4, gedruckt bei Scotto in Venedig.

5 Wieder abgedruckt in GA2 III, S.XIV-XV.

5 Wieder abgedruckt in GA2 III, S.XIV-XV.

6 Bei dem von Haberl als zweite Ausgabe von 1565-4 bezeichneten Druck handelt es sich um 1566-7, gedruckt bei Gardano in Venedig 1566-7 wird der Herausgeber Bonagiunta nicht genannt, außerdem fehlt die Widmungsvorrede. 1566- 7 (und seine Auflagen; vgl. die folgende Anmerkung) ist als Liber secvndvs Teil einer achtbändigen Reihe von Büchern mit Motetten Lassos, vgl. dazu GA2 V, S.XXIIXXIV.

6 Bei dem von Haberl als zweite Ausgabe von 1565-4 bezeichneten Druck handelt es sich um 1566-7, gedruckt bei Gardano in Venedig 1566-7 wird der Herausgeber Bonagiunta nicht genannt, außerdem fehlt die Widmungsvorrede. 1566- 7 (und seine Auflagen; vgl. die folgende Anmerkung) ist als Liber secvndvs Teil einer achtbändigen Reihe von Büchern mit Motetten Lassos, vgl. dazu GA2 V, S.XXIIXXIV.

Die Seitenangabe 23 bei Haberl ist zu XXXIII zu korrigieren.

Die Seitenangabe 23 bei Haberl ist zu XXXIII zu korrigieren. Leuchtmann/Schmid, Bd.I weisen irrtümlich weder unter 1565-4 noch unter 1566-7 auf den Zusammenhang beider Drucke hin.

Leuchtmann/Schmid, Bd.I weisen irrtümlich weder unter 1565-4 noch unter 1566-7 auf den Zusammenhang beider Drucke hin.

7 Bei der „3. Ausgabe von 1584“ handelt es sich um den Gardano -Druck 1584-1. Frühere, Haberl unbekannte Auflagen von 1566-7 sind 1569-21 und 1572-1.

7 Bei der „3. Ausgabe von 1584“ handelt es sich um den Gardano -Druck 1584-1. Frühere, Haberl unbekannte Auflagen von 1566-7 sind 1569-21 und 1572-1.

8 420, Quam magnificata sunt opera tua mit II. pars Beatus homo, quem tu erudieris erscheint erstmals bereits als 1564-7,9.

8 420, Quam magnificata sunt opera tua mit II. pars Beatus homo, quem tu erudieris erscheint erstmals bereits als 1564-7,9.

9 421, Quare tristis es, anima mea (erstgedruckt als 1564-11,38) ist entgegen Haberl in Scottos Ausgabe 1565-4 nicht enthalten, diese Motette tritt erst im Nachdruck bei Gardano 1566-7 auf. Haberls Angabe bezieht sich auf die Auflage 1584-1, von dem er, wie er angibt, ein Exemplar besaß (heute in D-Rp). Haberls irrtümliche Annahme stützt sich auf Gardanos 1584-1 (einer Auflage von 1566-7, der ein Nachdruck von 1565-4 [Scotto] ist); von 1584-1 besaß Haberl ein Exemplar des 6us, wie er angibt (heute in D-Rp).

9 421, Quare tristis es, anima mea (erstgedruckt als 1564-11,38) ist entgegen Haberl in Scottos Ausgabe 1565-4 nicht enthalten, diese Motette tritt erst im Nachdruck bei Gardano 1566-7 auf. Haberls Angabe bezieht sich auf die Auflage 1584-1, von dem er, wie er angibt, ein Exemplar besaß (heute in D-Rp). Haberls irrtümliche Annahme stützt sich auf Gardanos 1584-1 (einer Auflage von 1566-7, der ein Nachdruck von 1565-4 [Scotto] ist); von 1584-1 besaß Haberl ein Exemplar des 6us, wie er angibt (heute in D-Rp).

10 1566-7; hier sind tatsächlich die vier im Folgenden genannten Nummern 420, 421, 437 und 453 enthalten, während 421 in 1565-4 noch fehlt (vgl. Anm.9).

10 1566-7; hier sind tatsächlich die vier im Folgenden genannten Nummern 420, 421, 437 und 453 enthalten, während 421 in 1565-4 noch fehlt (vgl. Anm.9).

11 1566-9. Dieser Druck (und seine Auflagen 1569-5, 1579-1 und 1593-1) ist als Liber qvartvs Teil einer achtbändigen Reihe von Büchern mit Motetten Lassos, vgl. dazu GA2 V, S.XXII-XXIV.

11 1566-9. Dieser Druck (und seine Auflagen 1569-5, 1579-1 und 1593-1) ist als Liber qvartvs Teil einer achtbändigen Reihe von Büchern mit Motetten Lassos, vgl. dazu GA2 V, S.XXII-XXIV.

12 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XI-XII und GA2 XIII, S.IX-X.

12 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XI-XII und GA2 XIII, S.IX-X.

13 1568-3.

13 1568-3.

14 1579-2.

14 1579-2.

15 Wieder abgedruckt in GA2 I, S.XIV und S.XV.

15 Wieder abgedruckt in GA2 I, S.XIV und S.XV.

16 420, Quam magnificata sunt opera tua nicht in 1568-3, aber in 1579-2.

16 420, Quam magnificata sunt opera tua nicht in 1568-3, aber in 1579-2.

17 Zum erstmaligen Erscheinen von 420 vgl. oben Anm.8.

17 Zum erstmaligen Erscheinen von 420 vgl. oben Anm.8.

18 430, Domine, dominus noster erscheint erstmals bereits als 1577-8,39.

18 430, Domine, dominus noster erscheint erstmals bereits als 1577-8,39.

19 444, Beatus qui intelligit mit II. pars Dominus opem ferat erscheint erstmals bereits als 1565-11,22.

19 444, Beatus qui intelligit mit II. pars Dominus opem ferat erscheint erstmals bereits als 1565-11,22.

20 454, Iubilate Deo omnis terra mit II. pars Populus eius erscheint erstmals bereits als 1565-11,21.

20 454, Iubilate Deo omnis terra mit II. pars Populus eius erscheint erstmals bereits als 1565-11,21.

21 1568-5, gedruckt bei Claudio Corregio in Venedig. Dieser Druck ist ein verkürzter, umgestellter Nachdruck von 1565-11 (Paris, le Roy & Ballard). Ein weiterer Nachdruck 1569-7 wurde als Liber qvintvs Teil der in Anm.6 und 11 erwähnten, bei Gardano erschienenen achtbändigen Reihe von Büchern mit Motetten Lassos, vgl. dazu GA2 V, S.XXII-XXIV.

21 1568-5, gedruckt bei Claudio Corregio in Venedig. Dieser Druck ist ein verkürzter, umgestellter Nachdruck von 1565-11 (Paris, le Roy & Ballard). Ein weiterer Nachdruck 1569-7 wurde als Liber qvintvs Teil der in Anm.6 und 11 erwähnten, bei Gardano erschienenen achtbändigen Reihe von Büchern mit Motetten Lassos, vgl. dazu GA2 V, S.XXII-XXIV.

22 Wieder abgedruckt in GA2 V, S.X-XI.

22 Wieder abgedruckt in GA2 V, S.X-XI.

23 1570-10.

23 1570-10.

24 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XII-XIII.

24 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XII-XIII.

25 Zu 421 vgl. oben Anm.9.

25 Zu 421 vgl. oben Anm.9.

26 1573-9.

26 1573-9.

27 Wieder abgedruckt in GA2 I, S.XV-XVI

27 Wieder abgedruckt in GA2 I, S.XV-XVI.

28 1576-5.

28 1576-5.

29 Wieder abgedruckt in GA2 III, S.XIX-XX.

29 Wieder abgedruckt in GA2 III, S.XIX-XX

30 1582-1; dort als Nr.133.

30 1582-1; dort als Nr.133.

31 1579-2.

31 1579-2.

32 1580-4.

32 1580-4.

33 Wieder abgedruckt in GA2 III, S.XX.

33 Wieder abgedruckt in GA2 III, S.XX.

34 1580-5.

34 1580-5.

35 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XIII

35 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XIII

36 1582-7.

36 1582-7.

1) Die Drucksiglen beziehen sich stets auf Leuchtmann/Schmid, Bd.I (1555-1577) und Bd.II (1578-1687).

1) Die Drucksiglen beziehen sich stets auf Leuchtmann/Schmid, Bd.I (1555-1577) und Bd.II (1578-1687).

37 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XIII-XIV.

38 1582-8.

39 Wieder abgedruckt in GA2 I, S.XVII.

40 1585-4.

41 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XIV.

42 Wieder abgedruckt in GA2 XIII, S.XI.

43 1587-2.

44 Recte: 1568 (es handelt sich um 1568-3).

45 Haberls Angabe, dass „in der Ausgabe des Magnum opus von 1604 im Quintus und Sextus die gleiche Sopranmelodie in irrtümlicher Weise abgedruckt ist“, ist zu korrigieren: Das Exemplar der Proskeschen Musikabteilung der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg des Magnum opus mit der Signatur C 117b2 aus dem Besitz Carl Proskes, das schließlich auch dessen Sparte3 zugrundeliegt, ist in der Tat verdruckt, allerdings enthalten das Quinta vox- und das Sexta vox-Stimmbuch nicht (wie Haberl angibt) „die gleiche Sopranmelodie“, sondern jeweils die von Haberl in der ersten Auflage des vorliegenden Bandes als „Bassus (II). (5. vox.)“ bezeichnete Stimme, also die untere der beiden F3-geschlüsselten Stimmen. Haberls Angabe entstand durch eine falsche Übernahme aus einem Proskes Sparte beiliegenden Zettel, wo dieser den Irrtum verzeichnet hat. Proske schreibt: „N0 437. hat im Sextus u[nd] Quintus dieselbe Partie, statt wahrscheinlich im Sextus einen 2ten Sopran zu enthalten […].“ Mit „dieselbe Partie“ meint er aber nicht (wie Haberl) „die gleiche Sopranmelodie“, sondern eben die untere der beiden F3-geschlüsselten Stimmen, da er schreibt, dass die Sexta vox „einen 2ten Sopran“ enthalten müsse. Proske gibt also richtig an, dass die untere Bass-Stimme sowohl im Quinta vox- als auch im Sexta vox-Stimmbuch enthalten ist; seine Vermutung, dass sich der zweite Sopran im Sexta vox-Stimmbuch befinden müsse, trifft jedoch auch nicht zu. Der zweite Sopran ist korrekt im Quinta vox-Stimmbuch abgedruckt, wie aus dem für die vorliegende Neuausgabe benutzten Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek 2 Mus.pr 68 zu eruieren ist.4 Verdruckt ist also die Quinta vox und nicht die Sexta vox.

46 1588-1.

47 Wieder abgedruckt in GA2 III, S.XXII.

48 Wieder abgedruckt in GA2 V, S.XII.

49 Wieder abgedruckt in GA2 XIII, S.XI.

50 1594-2.

51 Wieder abgedruckt in GA2 XI, S.XIV.

52 Wieder abgedruckt in GA2 XIII, S.XI-XII.

53 1564-7.

54 Robert Eitner, Bibliographie der Musik-Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Berlin 1877, ND Hildesheim 1963.

55 1565-4; vgl. auch oben Anm.8.

56 1583-9.

57 Vgl. Anm.2.

58 1603-1.

59 Zur Gliederung des Magnum opus vgl. Horst Leuchtmann, Zum Ordnungsprinzip in Lassos Magnum Opus Musicum, in: Musik in Bayern 40 (1990), S.46-72. Zur Übernahme der Reihenfolge des Magnum opus in die vorliegende revidierte Neuausgabe vgl. GA2 I, S.XLVI-XLVIII. Haberl selbst äußert sich mehrmals zum Aufbau des Magnum opus; vgl. dazu ausführlich Anm.39 zu Haberls Vorwort, GA2 XV, S.XV.

60 Zu den Stücken (Quellen für die einzelnen Motetten und Herkunft der Texte) vgl. jeweils detailliert unten S.LIII-LXXV (Zu den einzelnen Motetten ). Haberls folgende Angaben werden deshalb nicht mehr eigens kommentiert.

61 Zu den „Bemerkungen Dr. Proskes über die einzelnen Nummern des vorliegenden IX. Teiles“ vgl. die bibliographischen Angaben oben Anm.3.

62 Gemeint ist wohl Ignaz Franz von Mosel, Der 120te Psalm. Metrisch übersetzt von Johann Andreas Cramer. Für die Schüler der Singschule der Musikfreunde des Österreichischen Kaiserstaats als Chor zu zwey Sopran- und zwey Alto-Stimmen ohne Begleitung in Musik gesetzt. Wien, S. A. Steiner und Comp. [1820].

Bernhold Schmid

2) Die Regensburger Bibliothek besitzt zwei weitere Exemplare: C 117a (vollständig) und C 117c (nur C, T, B und 5av).

3) Signatur der Sparte des Lauda Hierusalem dominum in D-Rp: Pr-M Lasso VIII/13.

4) Verglichen wurden zudem folgende Exemplare: • München, Bayerische Staatsbibliothek, 2 Mus.pr. 68a (lt. Ex libris aus dem Besitz von „Abbas Paulus In Tegernsee“, wohl Paulus Widmann, Abt vom 25. August 1594 bis 22. Oktober 1624, vgl. http://www.gen.heinzwember.de/tegernsee/Aebte.htm, aufgerufen am 28. April 2017); dieses Exemplar ist wie das erste der Bayerischen Staatsbibliothek nicht verdruckt. (Das dritte Exemplar der Staatsbibliothek besteht nur aus C und B) • Regensburg, Proskesche Musikabteilung der Bischöflichen Zentralbibliothek, C 117a (vollständig), nicht verdruckt • Regensburg, Proskesche Musikabteilung, C 117c (unvollständig: C, T, B und 5av): Auch hier ist in der 5av die zweite B-Stimme abgedruckt. Für Auskünfte per email (Korrespondenz vom 11. Mai 2017) und die Übersendung von Faksimiles sei Herrn Dr. Raymond Dittrich, Regensburg, ganz herzlich gedankt.

„Im Madrigalenstil.“ Texttypen, Stil und Gattungsfrage bei Motetten mit kurzen textierten Notenwerten

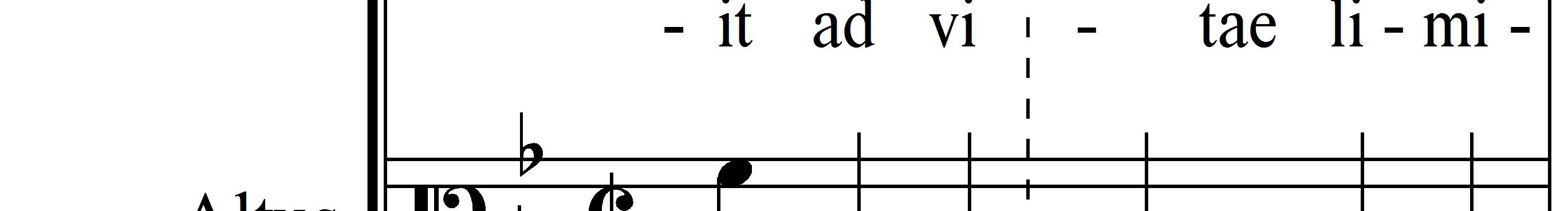

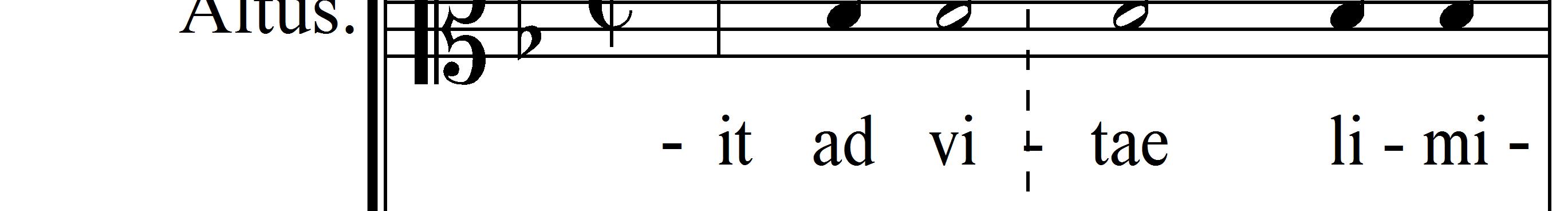

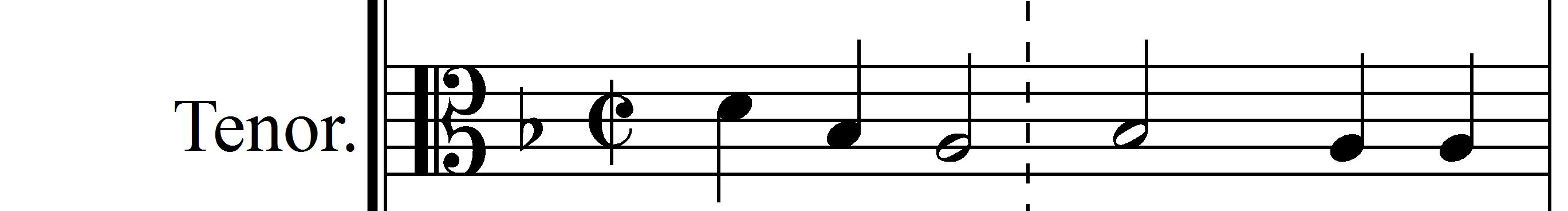

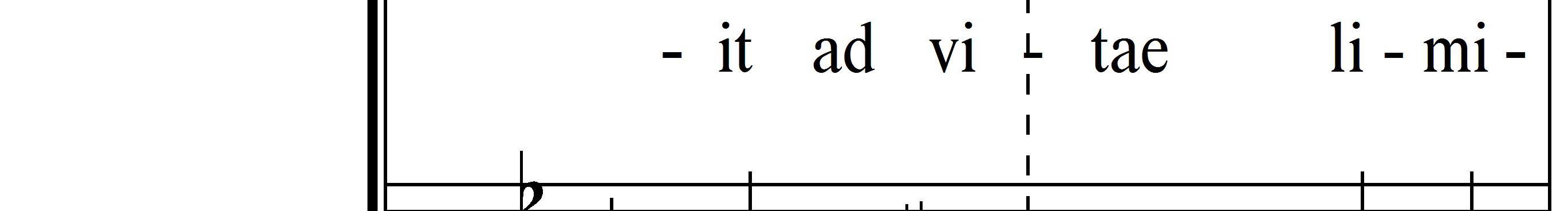

Domine, quid multiplicati sunt, LV 722 (die Nr.445 im vorliegenden Band), ein Stück mit zahlreichen textierten Semiminimen, weist in der ersten Auflage unseres Bandes (dort Nr.652 [445]) eine editorische Besonderheit auf: Der Herausgeber Franz Xaver Haberl hat gepunktete Zwischentaktstriche eingefügt; die eine Brevis umfassenden, durch „Taktstriche“ von einander getrennten Mensureinheiten sind also unterteilt, es entstehen Semibreviseinheiten:

Mensurteilungen dieser Art finden sich auch in anderen Stücken (angegeben wird im Folgenden immer die Fundstelle in der ersten Auflage der GA):

• Nuncium vobis, II. pars: Thus deo, mirrham (LV 437, GA V 204 und 205 [163, I. und II. pars]), wobei die Taktstriche jedoch jeweils nach zwei Halben durchgezogen und nicht gepunktet sind:

• Lauda, mater ecclesia (LV 1040, GA V 274 [211]); die Mensurteilung steht nicht in der Passage im Dreiermetrum des Beginns; nur punktierte Notenwerte werden geteilt und übergebunden, zu halbierende Notenwerte nicht:

• Dixi ergo in corde meo, II. pars: Possedi servos et ancillas, III. pars: Et omnia, quae desideraverunt (LV 824, GA VII 315-317 [238, I., II. und III. pars]), Mensurteilung wie in Domine, quid multiplicati sunt (siehe das Notenbeispiel oben).

• Credidi propter quod locutus sum , II. pars: Vota mea domino (LV 357, GA IX 344 und 345 [256, I. und II. pars]), Mensurteilung wie in Domine, quid multiplicati sunt

• Nuptias claras, II. pars: Viribus magnis (LV 1042, GA XI 406 und 407 [292, I. und II. pars]), Mensurteilung wie in Domine, quid multiplicati sunt.5

• Si bene perpendi (LV 642, GA XI 419 [299]), Mensurteilung wie in Domine, quid multiplicati sunt.

• Rumpitur invidia (LV 356, GA XI 436 [308]), nur in einer Passage im Dreiermetrum Mensurteilung (in der Art wie in Domine, quid multiplicati sunt), der Satz zeigt ansonsten keine auffallende Häufung an textierten Semiminimen.

• Omnis enim homo (LV 836, GA XV 565 [384]), wo die gepunkteten Taktstriche nur durch die Systeme gehen und Mensuren mit Breven oder Brevispausen überhaupt nicht geteilt werden:

• Vos quibus rector (LV 1064, GA XIX 692 [470]), Mensurteilung wie in Domine, quid multiplicati sunt.

• Ad primum morsum (LV 990, GA XIX 697 [474]), Mensurteilung wie in Domine, quid multiplicati sunt.

In drei Fällen kommentierte Haberl sein Vorgehen, so bei Nuncium vobis mit den durchgezogenen Zwischentaktstrichen: „Für die Partitur verwandelte er [= Haberl] den großen Allabrevetakt in den kleinen, d.h. setzte den Taktstrich schon nach dem Werthe der ganzen Note.“ 6 Außerdem bei Lauda, mater ecclesia , wo Überbindungen über den Zwischentaktstrich nur bei punktierten Noten vorkommen: „Bei Uebertragung in Partitur hat die Redaktion den grossen Allabrevetakt, mit Rücksicht auf die rhythmische Eintheilung und das Versmass, durch senkrecht stehende Punkte in den kleinen verwandelt.“7 Und schließlich bei Si bene perpendi mit gepunkteten Zwischentaktstrichen und Überbindungen, wo Teilungen von Noten erforderlich werden: „Ein Trinklied heiteren

5) Vgl. das Faksimile von Haberls Stichvorlage in GA2 XI, S.CXXVIII.

6) GA V, S.VII [= GA2 V, S.XI], Fußn.1.

7) GA V, S.XI [= GA2 V, S.XV].

und rhythmisch scharf ausgeprägten Charakters, das die Redaktion im 4/4 Takte wieder geben zu sollen glaubte.“ 8

Einen Grund für seine Mensurteilungen gibt Haberl nur bei Lauda, mater ecclesia an, wo er mit der „rhythmische[n] Eintheilung“ und dem „Versmass“ argumentiert. Ein Blick auf die obigen Notenbeispiele zeigt jedoch eine Gemeinsamkeit aller Stücke: Reihungen von silbentragenden Semiminimen prägen alle Sätze – ein Phänomen, das in der Motette normalerweise nicht unbedingt zu erwarten ist. Zu untersuchen ist also der Stil der fraglichen Sätze, im Anschluss daran stellt sich die Gattungsfrage; dazu später.

Zunächst ist zu klären, welche Texte unseren Stücken zugrunde liegen:

Der Bibel sind folgende Texte entnommen:

Domine, quid multiplicati sunt Ps 3 (ganz)

Credidi propter Ps 115 (ganz)

Dixi ergo in corde meo Eccle 2: 1-4 und 7-11

Omnis enim homo Eccle 3: 13

Hymnen:

Nuncium vobis Fulbert von Chartres (?), zum Dreikönigsfest

Lauda, mater ecclesia Odo von Cluny (?) oder Alanus ab Insulis (?), zum Fest der hl. Maria Magdalena

Antike Texte:

Rumpitur invidia Martial, Epigrammata (9. Buch, Nr.97, Verse 1-4 und 9-12), elegische Distichen

Vos quibus rector ein Chor aus Senecas Thyestes (Verse 607-616)9

Epithalamium:

Nuptias claras Provenienz nicht ermittelt

Trinklieder:

Si bene perpendi Trinklied, Walter Map zugeschrieben10

Ad primum morsum Provenienz nicht ermittelt

Wir haben es mit einem einigermaßen breiten Spektrum an Texten zu tun, die denkbar unterschiedliche Struktur (meist bestimmten Versmaßen folgend, aber auch Prosa) und mannigfache funktionale Bindung aufweisen. Zu untersuchen ist im Folgenden, wie der musikalische Satz reagiert: Ob also über die in allen Stücken zu findende Unterlegung von Silben unter kurze Notenwerte hinaus weitere Gemeinsamkeiten feststellbar sind, oder ob die unterschiedlichen Strukturen und Funktionen der Texte Abweichungen hinsichtlich der musikalischen Faktur zur Folge haben.

Die Psalmen 3 Domine, quid multiplicati sunt und 115 Credidi propter vertont Lasso jeweils ganz. Auch wenn es sich jeweils um eher kürzere Psalmen handelt (Psalm 3 besteht aus acht Versen, Psalm 115 aus zehn), ist der zu vertonende Text jeweils etwas länger als es Motettentexte überwiegend sind. Wenn die Kompositionen also nicht zu umfangreich ausfallen sollen (Domine, quid multiplicati sunt hat 58 Mensuren, Credidi propter 78), ist die Kompositionsweise anzupassen. Insbesondere Domine, quid multiplicati sunt zeichnet sich durch sein knappes, blockhaft-synchrones Skandieren des Textes auf kleinen Notenwerten aus, was zu einem hohen Grad an Textverständlichkeit führt, zudem fehlen Melismen, außerdem wird nur wenig Text wiederholt. Die Rhythmik ist dem Sprachduktus angepasst. 11 Charakteristisch ist zudem das häufige Wiederholen zweier Semiminimen auf einer Tonhöhe; oft werden gar ganze Klangblöcke wiederholt, wie obiges Notenbeispiel bei den Textstellen „multi(plicati)“ und „(mul)-ti in-(surgunt)“ zeigt. Credidi propter ist etwas freier gestaltet, aber auch hier dominiert das Skandieren auf kurzen Notenwerten. Trotz des insgesamt raschen Textvortrags bleibt Platz für Textausdeutung auch durch Notenwerte: „Ego dormivi“, T.24-26 in Domine, quid multiplicati sunt, wird (von den vier Unterstimmen) auf Semibreven und Minimen skandiert.12

Von den Hymnen wird Lauda, mater ecclesia ohne Textwiederholungen blockhaft durchskandiert, ab T.14 (wo nach dem tempus perfectum des Beginns der Satz im imperfekten Zeitmaß steht) sind fast durchgängig Minimen und Semiminimen als Silbenträger verwendet, der Satz erinnert an denjenigen des Domine, quid multiplicati sunt. Lediglich „(aegra) currit (ad medicum)“ fällt heraus, da Lasso „currit“ durch kleine Melisen in Fusae ausdeutet. Blockhafte

8) GA XI, S.X [= GA2 XI, S.XVI].

9) Vgl. David Crook in CM 20 , S.xxxvii.

10) Vgl. ausführlich GA2 XI, S.LXXXI-LXXXII.

11) Vgl. Rebecca Wagner Oettinger in CM 13, S.xv.

12) Hingewiesen sei ferner auf die Ausdeutung von „Voce mea ad Dominum clamavi“, T.18-20 im selben Stück, wobei allerdings die Ebene der Notenwerte keine Rolle spielt: Die Passage wird von beiden Sopranstimmen gesungen, die sich zweimal im Einklang treffen, bei „(me)-a“ bemerkenswerter Weise auf a1, bei „(clama)-vi“ auf c2; klangliche Reduktion wird als Mittel der Intensivierung genutzt.

Deklamation aller fünf Stimmen ist in Nuncium vobis nur an wenigen Stellen („Principes digno“ und „colunt unum“) zu beobachten; gelegentlich werden vier, drei oder zwei Stimmen zu synchron skandierenden Verbänden zusammengeführt, die übrigen Stimmen (mitunter sogar alle) sind gegeneinander versetzt. Wie in Domine, quid multiplicati sunt werden Semiminimen auf gleicher Tonhöhe wiederholt, aufgrund des nur selten gleichzeitigen Textvortrags jedoch nicht als ganze, alle Stimmen umfassende Klangblöcke, sondern mitunter in Verbänden aus zwei, drei oder vier Stimmen. Im Gegensatz zu den Psalmen haben wir es jetzt mit Texten in festen Versmaßen zu tun, was vor allem die Vertonung von Nuncium vobis beeinflusst. Dort schlägt immer wieder das sapphische Versmaß rhythmisch mehr oder weniger deutlich durch, und zwar nicht nach dem antiken Modell, sondern in einer seit dem Mittelalter zu findenden Vortragsweise, die Lasso auch auf andere im Sapphicum stehende Texte anwendet; er lässt skandieren:

−υυ−−││υυυυ−− statt:

υ−││υυ−υ−υ

Nuncium vobis fero de supernis Nuncium vobis fero de supernis

Musikalisch umgesetzt führt das zu als rhythmischem Muster. 13 Der skizzierte Rhythmus bei „sapphischen Systemen“ (wie Haberl schreibt) 14, ist auch im Chor Vos quibus rector aus Senecas Thyestes zu finden, allerdings weniger stark ausgeprägt als bei Nuncium vobis. Wiederum fällt Repetieren von Semiminimen auf gleicher Tonhöhe auf. Weitere Theaterchöre verwenden das Sapphicum: Flemus extremos (LV 1125, GA XIX 465) und Heu quis armorum (LV 993, GA XIX 466), schließlich in extremer Weise O Decus celsi (LV 721, GA2 XI 328), eine Komposition, die fast den Charakter eines Modellsatzes für die sapphische Strophe aus drei langen und einer abschließenden kurzen Verszeile hat und sich von daher wie kein anderes Stück Lassos zum Kontrafazieren eignet. Generell, nicht nur beim O Decus celsi, gewinnt man den Eindruck, dass Modellsätze für Theaterchöre Lassos Beiträge zu diesem Genre hinsichtlich der Umsetzung von Versmaßen in Rhythmen beeinflusst haben; (ähnlich zeigt sich bei Lassos Vertonungen antiker Texte, dass er alte Versmaße musikalisch umsetzende Humanistenoden gekannt hat).15 Modellkompositionen, Humanistenoden etc. bedienen sich jedoch nicht, wie Lasso es tut, kurzer Notenwerte, beeinflusst haben sie lediglich Lassos Umgang mit dem Versmaß, wohl auch den oftmals synchronen Textvortrag, der durchgängig in O Decus celsi und immer wieder in Flemus extremos sowie in Heu quis armorum zu finden ist, sowie Wiederholungen von Tönen auf derselben Höhe. Der Gebrauch kurzer Noten kommt woanders her, dazu später. Anhand der Theaterchöre O Decus celsi , Flemus extremos und Heu quis armorum ist jedoch auf eine editorische Inkonsequenz Haberls aufmerksam zu machen; sie ähneln zwar dem Vos quibus rector, Haberl jedoch ediert sie ohne mensurteilende gepunktete Zwischenstriche.16 Nuptias claras , ein Epithalamium unbekannter Herkunft, ähnelt hinsichtlich seiner Faktur der Vertonung des Psalms Domine, quid multiplicati sunt; aufgrund der Textstruktur – einmal mehr haben wir es mit sapphischen Strophen zu tun – weichen die rhythmischen Muster von denjenigen der Psalmvertonung ab, da sich wiederum jenes oben beschriebene Modell für das Sapphicum bemerkbar macht.

Bei den bisherigen Stücken, den Psalmen, Hymnen, dem Theaterchor und dem Epithalamium, waren die beschriebenen Merkmale (Textierung kurzer Notenwerte, blockhafter Vortrag aller Stimmen oder wenigstens von Stimmgruppen, Orientierung am Textrhythmus oder Versmaß) jeweils einigermaßen dominant gewesen. Dies ändert sich bei den vier noch zu besprechenden Sätzen, den beiden Trinkliedern Si bene perpendi und Ad primum morsum, sowie den Motetten nach Texten aus dem Liber Ecclesiastes: Dixi ergo in corde meo (Eccle 2: 1-4 und 7-11) und Omnis enim homo (Eccle 3: 13). Betrachten wir zunächst die beiden Trinklieder:

Si bene perpendi beginnt zwar in einer Weise, die der Faktur der bisher besprochenen Stücke ähnelt:

13) Vgl. dazu ausführlich GA2 XI, S.XXIV-XXVII anhand von O Decus celsi, einem Theaterchor.

14) GA XIX, S.VII.

15) Zu O Decus celsi, seiner Verwandtschaft zu Modellsätzen für Theaterchöre, die Nähe zur Humanistenode etc. ausführlich in GA 2 XI, S.XXI-XXXII; außerdem identisch in Musik in Bayern 76/77 (2011/2012), S.15-57. GA2 XI, S.XXI-XXII sind zwölf Kontrafakta aufgelistet (etliche faksimiliert S.CXXX-CXLI); drei weitere in Bernhold Schmid, Lassos O Decus celsi und seine Kontrafakta. Ein Nachtrag, in: Musik in Bayern 78 (2013), S.11-19. — Zu Theaterchören Lassos generell vgl. Philip Weller, Lasso, Man of the Theatre, in: Ignace Bossuyt / Eugeen Schreurs / Annelies Wouters (Hrsg.), Orlandus Lassus and his Time. Colloquium Proceedings Antwerpen 24 – 26. 08. 1994 (= Yearbook of the Alamire Foundation, 1), Peer 1995, S.89-127, hier S.104-120, wo er anhand mehrerer Beispiele Rhythmus und Stil etc. von Theaterchören auch in anderen Versmaßen als dem Sapphicum diskutiert. 16) Dies gilt auch für Psalmmotetten in der Art von Domine, quid multiplicati sunt und Credidi propter: Der vorliegende Band enthält zwei knapp in kurzen Werten und oft blockhaft abzusingende Sätze: Domine, dominus noster (Ps 8 ganz, LV 637, GA XVII 430; Haberl 624 [430]) und Deus in adiutorium (Ps 69 ganz, LV 734, GA XVII 456; Haberl 670 [456]), die Haberl ohne Mensurteilung ediert.

Die Satzweise ändert sich ab der Mitte des Stücks mit der letzten Verszeile, die aufgrund vieler Wiederholungen die zweite Hälfte der Motette ausmacht.

Auch hier bestimmen textierte Semiminimen das Notenbild und oftmals werden Semiminimen auf identischer Tonhöhe wiederholt. Synchroner Textvortrag lässt sich aber noch nicht einmal andeutungsweise beobachten, was sicherlich der Textausdeutung geschuldet ist. Die musikalische Umsetzung von „pulices“, „where for a moment the fleas seem to crawl around more rapidly“, wie Peter Bergquist formuliert hat, 17 ist eindeutig. „Multiplicato vices“ erklärt sich zunächst schon durch die mehrmalige Wiederholung selbst, zumal die Passage T.20-27 des

17) Peter Bergquist, Humor in the Motets of Orlando di Lasso, in: Mark Delaere / Pieter Bergé (Hrsg.), «Recevez ce mien petit labeur». Studies in Renaissance Music in Honour of Ignace Bossuyt, Leuven 2008, S.27-34; Zitat S.33. — Zu fragen wäre, ob und in wieweit die Flöhe hier metaphorische Bedeutung erlangen, wie etwa in Bestia curvafia, einem Satz, dem Vera Lampert eine Studie gewidmet hat, vgl. Lasso’s Fleas: A Hungarian Connection for a European Topos, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41/1-3 (2000), S.57-75.

Notenbeispiels geschlossen ab T.27 Mitte bis zum Ende des Stücks ein zweites Mal folgt. Dazu kommt, dass – wohl auch textausdeutend zu verstehen – die Einsätze der einzelnen Stimmen meist im Abstand von zwei Semiminimen verschoben sind, zuerst in ansteigender Abfolge der Stimmen (T.20), dann in den beiden Unterstimmen ansteigend, in den drei oberen Stimmen absteigend (T.21-22); in T.23 koppelt er Cantus und Bassus aneinander, in T.24 Cantus und Altus, der sich ab T.25 motivisch verselbständigt. Lasso spielt jedenfalls mit einer Vielfalt an Möglichkeiten, die so nicht unbedingt in einer Motette (wenn das Stück überhaupt so bezeichnet werden kann) zu vermuten wären. Ad primum morsum, si non potavero weist ähnliche Merkmale wie Si bene perpendi auf. Blockhaftes Durchskandieren auf kurzen Notenwerten prägt die zwei ersten Mensuren, weitere Beispiele (etwa T.31-34: „Si decies bibero, cornua fronte gero“) ließen sich anführen. Doch schon in der dritten Mensur werden aufgrund des Texts „mort sum“ Semibreven unterlegt. In ruhigen Werten, Semibreven und Minimen (bei nur geringen Verschiebungen gegen blockhaften Vortrag) ist „Dulcis et ipse cibus dum bibo“ (T.19-21) zu singen, was in Verbindung mit der Klanglichkeit der Stelle (Abfolge C – G – D [mit großer Terz fis] – G – C) als Ausdeutung von „dulcis“ zu verstehen sein dürfte. Und dass „quies“ (T.41) auf Semibreven deklamiert wird, ist naheliegend. Vom raschen Vortrag auf kurze Werte wird also häufig abgewichen. Dazu kommt streckenweise eigenwillige Rhythmik, unterschiedlich rhythmisierter Text wird gegeneinander verschoben vorgetragen, so, als sollte Betrunkenheit musikalisch nachgeahmt werden. Satztechnisch steht die Komposition sicherlich näher am Madrigal als an der Motette.

Es bleiben noch die beiden Stücke nach dem Liber Ecclesiastes : Omnis enim homo: Die Satzweise des Anfangs (wie oben Notenbsp. S.XVI) ist so (oder wenigstens ähnlich) öfter zu beobachten; auffallend ist indes, dass Lasso denselben Text bei dessen Wiederholung unterschiedlich behandelt, vgl. insbesondere die T.9 ff, wo „omnis enim homo quid comedit et bibit“ fast ausschließlich auf Semiminimen (bzw. punktierten Semiminimen und Fusen) skandiert wird und Minimen eine untergeordnete Rolle spielen. Und wiewohl wir es mit biblischer Prosa zu tun haben, rhythmisiert er eine sich dafür eignende Textpassage – „et videt bonum de labore suo“ – nach dem oben beschriebenen Modell für das Sapphicum (T.25-31).

Auf Dixi ergo in corde meo sei etwas ausführlicher eingegangen. Der Beginn der III. pars Et omnia, quae desideraverunt mit seinen versetzten Einsätzen und der Deklamation auf Minimen und Semiminimen sowie den häufigen Tonwiederholungen erinnert an Omnis enim homo:

Immer wieder wird blockhaft auf kurzen Werten skandiert, etwa in der I. pars (T.38-41) bei „Magnificavi opera mea, aedificavi mihi domos“, doch wendet Lasso in diesem Stück insgesamt eine Vielfalt an kompositorischen Mitteln an, die auch über die bei den Trinkliedern Si bene perpendi und Ad primum morsum beobachteten hinausgehen. So verläuft der Beginn der I. pars langsam in Semibreven und Minimen der Gewichtung der Silben folgend, weswegen Haberl hier noch auf mensurteilende punktierte Striche verzichtet:18

18) So auch am Ende der III. pars ab T.36, wo fast ausschließlich Minimen als Silbenträger verwendet werden.

Das Vortragstempo wechselt mehrmals; auch perfekte Zeitmaße werden eingefügt, so bei „et plantavi vineas“ (am Ende der I. pars, T.42 ff; Deklamation auf Semibreven und Minimen; Haberl notiert 6 2 ) und in der II. pars, T.12-22 bei „Coacervavi mihi argentum et aurum et substantias regum et provincia-(rum)“ (Breven und Semibreven; Haberl gibt 3 1 vor). Stilistische Buntheit ist schon dadurch garantiert. Vor allem aber lösen offenkundige Reizworte immer wieder radikale Fakturbrüche aus, etwa bei „Risum reputavi errorem“ (I. pars, T.13-15, wo „Risum“ und „errorem“ aus dem Satzgefüge ausbrechen), bei „stultitiam“ (I. pars, T.28-29) oder bei „vanitatem“ (III. pars, T.32-33); als wohl extremstes Beispiel sei der Beginn der Passage „feci mihi cantores et cantatrices“ aus der II. pars wiedergegeben, wo der ruhig verlaufende Satz bei „feci mihi“ (und auch vorher) bedingt durch „cantores“ von virtuos madrigalesker Faktur abgelöst wird: 19

Trotz der denkbar unterschiedlichen Textvorlagen – Trinklieder und Bibelprosa, hingewiesen sei auf den melancholisch resignierenden Schluss des Dixi ergo in corde meo: „vidi in omnibus vanitatem et afflictionem animi, et nihil permanere sub sole“, der zu den launigen Trinkliedern in scharfem Kontrast steht – trotz also sehr divergenter Texte als Basis für die Vertonung sind den vier zuletzt besprochenen Stücken also (zusätzlich zu den bei allen herangezogenen Stücken zu findenden kurzen textierten Notenwerten) markante Fakturwechsel, Madrigalismen etc. gemeinsam. Schon Carl Proske, der zu fast jedem Stück aus dem Magnum opus Musicum eine kurze Charakterisierung gegeben hat, hat erkannt, dass Lasso sich nicht stets an eine Satzweise hält, wenn er lateinischen Text vertont, dass er stattdessen auf stilistische Vielfalt setzt. Zu drei der von Haberl aufgrund vieler kurzer Notenwerte mit mensurteilenden Zwischenstrichen edierten Sätzen hat er sich entsprechend geäußert: Beim Hymnus Lauda, mater ecclesia lesen wir „Gemischter Stil.“20 Einflüsse vom Madrigal sieht er bei Omnis enim homo, wo er schreibt: „Im Madrigalenstil; viel Bewegung, nicht ohne speziellen Ausdruck.“21 Ähnlich zu Dixi ergo in corde meo: „Im freien (Madrig.) Stil, voll künstlicher Wendungen, schöner Ausdrucksformen, lebhafter Bewegung etc.“22 Seine Beurteilungen könnten ohne Schwierigkeiten auch auf die beiden Trinklieder übertragen werden, da gerade diese

19) Das Notenbeispiel folgt (wie auch die übrigen Beispiele im vorliegenden Teil der Einleitung) Haberls Ausgabe; gegenüber Haberl wurde jedoch die zweite Note des ersten Takts im Tenor (I)., ein fehlerhaftes e1, durch das richtige d1 ersetzt.

20) GA V, S.XI (= GA2 V, S.XV).

21) GA XV, S.VII (= GA2 XV, S.XI).

22) GA VII, S.XI (= GA2 XII, S.XV).

beiden Stücke trotz des gänzlich anderen Inhalts denen nach Texten aus dem Liber Ecclesiastes hinsichtlich der Kompositionsweise ähneln, jedenfalls mehr als der Hymnus Lauda, mater ecclesia mit seinem „Gemischte[n] Stil“. Zu Ad primum morsum äußert sich Proske jedoch gar nicht und zu Si bene perpendi setzt er lediglich ein „?“23 – als Geistlichem mögen ihm die Texte suspekt gewesen sein.

Die Aktualität von Proskes Überlegungen bestätigt indes David Crook, indem er jenes von Proske als „Im Madrigalenstil“ charakterisierte Omnis enim homo ebenfalls mit dem Madrigal in Verbindung bringt und sich dabei auf Michael Praetorius beruft, der die Verwendung kurzer Notenwerte im tempus imperfectum C dem Madrigal, den Gebrauch langer Werte im tempus imperfectum diminutum ₵ der Motette zuordnet.24 Wiewohl, so Crook, unser Stück (wie auch die anderen Motetten der Cantica sacra […] sex et octo vocibus [München, 1585-4]) im ₵ notiert ist, nimmt der Gebrauch von kurzen Werten den Madrigalstil, wie ihn Praetorius beschreibt, vorweg.25 Hier wäre nun die Frage des Vortragstempos zu diskutieren; sie sei lediglich angeschnitten. Praetorius schreibt: „Quia Madrigalia & aliæ Cantiones, quæ sub signo C, Semiminimis & Fusis abundant, celeriori progrediuntur motu; Motectæ autem, quæ sub signo ₵ Brevibus & Semibrevibus abundant, tardiori: Ideo hîc celeriori, illic tardiori opus est Tactu, quò medium inter duo extrema servetur, ne tardior Progressus auditorum auribus pariat fastidium, aut celerior in Præcipitium ducat, veluti Solis equi Phaëtontem abripuerunt, ubi currus nullas audivit habenas.“ 26 Er sagt also, man möge im ₵ notierte Motetten etwas rascher vortragen, mit C bezeichnete Madrigale und andere Gesänge hingegen etwas langsamer, ein Mittelmaß sei anzustreben, beide Tactus-Arten seien also hinsichtlich der Vortragsgeschwindigkeit einander anzunähern. 27 Er vertritt damit tendenziell eine Ansicht, die Pietro Aaron in seinem Lucidario in musica schon 1545 geäußert hat, zu Zeiten, als im C notierte Madrigale mit zahlreichen Semiminimen (sogenannte madrigali a note nere) noch etwas Neues waren. Aaron sagt, dass eine Brevis im ₵ denselben Wert wie eine Semibrevis im C hat: („tali Mandriali a note nere, non saranno cantati a brevi, ma a semibrevi, perche in un tempo, over battuta, non passa altro, che una semibreve, o tanto suo valore, laqual’ semibreve, o quantita sua, in detto segno C, indugia tanto, quanto la breve di questo segno ₵, passa.“).28

Wo könnten Lassos Vorbilder für die Textierung kurzer Noten in lateinisch unterlegten Sätzen zu suchen sein? Mehrere Gattungen und Satztypen mögen dafür verantwortlich sein: Bei zahlreichen seiner Chansons sind textierte Semiminimen zu finden; als Beispiele willkürlich herausgegriffen seien Un jour vis un foulon (LV 380), ein sehr beliebtes, da seit 1570 achtzehnmal gedrucktes Stück, das zudem in fünf Kontrafakturen (vier aus Frankreich und eine aus England) überliefert ist. 29 Oder O vin en vigne (LV 379), wo gar Fusae unterlegt sind. Auch dieses Stück war beliebt: 17 Drucke sind nachweisbar, zwei Kontrafakta sind derzeit bekannt. 30 Kurze textierte Notenwerte sind für die Chanson schon bei Clément Janequin typisch, Kate van Orden sieht die Note nere-Madrigale Cipriano de Rores gar von daher beeinflusst.31 Dass Lasso (ähnlich wie de Rore, wenn van Ordens These zutrifft) bei der Textierung von Semiminimen generell von der Chanson angeregt sein könnte, ist nicht auszuschließen; die Chanson hat (neben diversen italienischen Satztypen) schließlich auch Auswirkungen auf Lassos deutsche Lieder, die oft nicht mehr dem Typus des Tenorliedes folgen.32 Sowohl in den Chansons als auch in den Liedern Lassos mit kurzen Notenwerten

23) GA XI, S.X (= GA2 XI, S.XVI).

24) Praetorius, Syntagma III innerhalb seines Kapitels De Signis vulgaribus in Tactu Aequali C & ₵ (S.49-52) auf S.50: „Jetziger zeit aber werden diese beyde Signa meistentheils also observiret, daß das C fürnēlich in Madrigalien, das ₵ aber in Motetten gebraucht wird.“

25) David Crook in CM 15, S.xv. Peter Bergquist hält „the individual syllables on semiminims“ gar für „characteristic of Lasso’s late motets.“ (CM 21, S.xix anhand von Unus Dominus, una fides.) Dass dies tendenziell sicherlich richtig ist, zeigt beispielsweise LV 1115, Qui patiens est, ein Stück, das (wie Unus Dominus, una fides) innerhalb einer ganzen Gruppe von Sätzen ausschließlich im Magnum opus 1604-1 überliefert ist (vgl. GA2 XV, S.XVI-XXI), wo gar Fusae zu Silbenträgern werden. Trotzdem nutzt Lasso auch in früheren Jahren bei lateinisch unterlegten Sätzen Semiminimen als Silbenträger, vgl. etwa die oben diskutierten Sätze Credidi propter und Nuncium vobis, erstgedruckt 1569 und 1571.

26) Praetorius, Syntagma III, S.50, eine Stelle, die Crook in CM 15, S.xv paraphrasiert wiedergibt.

27) Vgl. dazu auch DeFord 1995, S.36, Fußn.61, wo sie darauf verweist, dass Praetorius III, S.51 feststellt, dass der Text und der Charakter der Musik bei der Wahl des Tempos zu berücksichtigen seien („Es kan aber ein jeder den Sachen selbsten nachdencken / vnd ex consideratione Textus & Harmoniæ observiren, wo ein langsamer oder geschwinder Tact gehalten werden müsse.“); bei DeFord 1995, S.36, Fußn.62 eine Diskussion der Sekundärliteratur zu Praetorius’ Aussagen über das Vortragstempo.

28) Vgl. James Haar, The Note Nere Madrigal, in: James Haar, The Science and Art of Renaissance Music, hrsg. von Paul Corneilson, Princeton 1998, S.201-221, hier S.201 und S.217, Fußn.3 (dort das Zitat).

29) GA2, XII,I, Nr.18, S.39-40 und S.CI.

30) GA2, XII,I, Nr.16, S.36-37 und S.C.

31) Vgl. Kate van Orden, Cipriano de Rore’s Black-Note Madrigals and the French Chanson in Venice, in: Jessie Ann Owens / Katelijne Schiltz (Hrsg.), Cipriano de Rore. New Perspectives on His Life and Music, Turnhout / Tours 2016, S.125-151.

32) Vgl. Bernhold Schmid, „Italian-Madrigalische Manier …“ – Lasso und die Voraussetzungen der deutschen Vokalgattungen ab dem späten 16. Jahrhundert, in: Boje E. Hans Schmuhl / Ute Omonsky (Hrsg.), Musikalische Aufführungspraxis in nationalen Dialogen des 16. Jahrhunderts, Teil 1: Niederländisches und deutsches weltliches Lied zwischen 1480 und 1640 (= Michaelsteiner Konferenzberichte, Bd. 72), Augsburg / Michaelstein 2007, S.159-181, hier S.174-180, wo weitere Literatur genannt wird. — Zu den

wird häufig blockhaft synchron deklamiert, was ja auch bei den hier zur Debatte stehenden Motetten zu beobachten ist. Gemeinsam mit den Motetten ist den Liedern und Chansons auch die Verwendung des ₵ statt des C, das Praetorius dem Madrigal zugeordnet hat. Die Möglichkeit, Semiminimen zu textieren, dürfte Lasso wohl schon in seiner neapolitanischen Zeit (1549-1551) kennengelernt haben (wenn er nicht schon vorher, vielleicht als Chorknabe in Mons, mit der französischen Chanson vertraut war). In Neapel hatte er Zugang zum zeitgenössischen Villanellen-Repertoire, etwa zu den Canzone villanesche von Vicenzo Fontana oder Domenico del Giovane de Nola, die schon 1545 im Druck vorlagen.33 Jedenfalls sind in seinen Villanellen und Moresken meist Semiminimen Silbenträger. Zumindest in den ältesten Quellen für die sechs Villanellen34 (ebenso bei Fontana und de Nola) wird dabei jedoch, wie Praetorius zufolge im Madrigal üblich, das undiminuierte tempus imperfectum C verwendet, und nicht das bei den besprochenen lateinischen Sätzen sowie bei Lassos Chansons und deutschen Liedern mit kurzen Notenwerten übliche ₵. Wie sehr indes beide Mensurtypen changieren, vielleicht auch von lokalen Gegebenheiten abhängen, wird gerade bei Lassos Villanellen etc. offenbar: Im Dixhvictieme livre. De chansons (Paris, le Roy & Ballard)35 ist für die Villanellen ₵ vorgeschrieben. Im Libro de villanelle, moresche, et altre canzoni a 4. 5. 6. & 8. voci (Paris, le Roy & Ballard, 1581-6) ist das letzte Stück, das O La, O che bon eccho! (LV 674) im ₵ notiert, während die bei Phalèse erschienenen Madrigali a otto voci de diversi eccellenti et famosi autori. Con alcuni dialoghi, & echo, per cantar & sonar à due chori (1596-3 und 1597-3) jeweils C vorgeben. 36 Und die von Leonhard Schröter in den Cantiones svavissimae, qvatvor vocvm […] tomvs primvs (Erfurt, Georg Baumann, 1576, RISM [1576] c [S 2229) mit lateinischen Kontrafakta unterlegten, anonym publizierten Villanellen Madonna mia pieta (Cum sit omnipotens bei Schröter), Tu sai madonna mia (Animam atque corpus), No giorno t’haggio (Quis maior est Iohanne), La cortesia voi donne (Omnia plena vis) und Tu traditora (Beatus ille qui periclitando ) sind in der umtextierten Fassung ebenfalls mit ₵ vorgezeichnet, während in den bei Susato erschienenen Drucken mit dem Originaltext C gilt.37 Vielleicht ist das bei Schröter/Baumann geänderte Mensurzeichen den lateinischen Texten geschuldet, vielleicht auch dem Faktum, dass der Druck aus Deutschland stammt; aber das sei dahingestellt. Und dass schließlich die kleinen textierten Notenwerte in unseren Motetten direkt aus dem Madrigalstil übernommen worden sein können, steht außer Zweifel, da sich ja gerade in den Trinkliedern und von den Stücken nach dem Liber Ecclesiastes besonders in Dixi ergo in corde meo zahlreiche Madrigalismen finden.

Wir sahen als Gemeinsamkeit bei allen Stücken textierte Semiminimen, ansonsten sind durchaus satztechnische Unterschiede und Einflüsse von verschiedenen Stilrichtungen und Genres festzustellen: Modellsätze zu Theaterchören und Humanistenoden dürften auf die Texte aus Dramen und die Hymnen eingewirkt haben, da Versmaße durchschlagen. Madrigalismen waren in Trinkliedern und Kompositionen nach Bibeltexten zu zeigen; und das blockhafte Durchskandieren bei den Psalmen mag der Länge der Texte, vor allem aber auch der Textverständlichkeit zu danken sein. Dass wir es bei unseren Sätzen nicht mit Motetten in einem regelhaften oder schulmäßigen Sinn zu tun haben, liegt auf der Hand; jedenfalls erfüllen sie nicht die Kriterien für die Motette, die Theoretiker wie Praetorius oder Thomas Morley aufstellen. 38 Dies beginnt bei den Texten: Motetten, außerdem

italienischen Einflüssen auf das deutsche Lied vgl. insbesondere Katharina Bruns, Das deutsche weltliche Lied von Lasso bis Schein, Kassel usw. 2008, passim. 33) Vgl. RISM [F 1476 und [FF 1476: Canzone villanesche di Vicenzo Fontana a tre voci alla napolitana novamente poste in luce, libro primo. Venedig, Gardano, 1545 und RISM 1545 b [N 774 und [NN 774: Canzone villanesche de Do Ioan Domenico del Giovane de Nola, a tre voci novamente ristampate, libro primo und libro secundo, Venedig, Gardano, 1545. Mutmaßlich hat er Stücke daraus bearbeitet, vgl. GA2 X, wo im kritischen Bericht zu III. Sechs Villanellen (1555). Moresca (1560) und IV. Libro de Villanelle, Moresche ed altre canzoni (1581), sowie zu den Beilagen (Vorlagen für Sätze Lassos) S.LXIX-LXXVI. Vgl. auch Horst Leuchtmann, Tu traditora. Orlando di Lasso bearbeitet eine Villanesca, in: Friedhelm Brusniak / Horst Leuchtmann (Hrsg.), Quaestiones in musica. Festschrift für Franz Krautwurst zum 65. Geburtstag, Tutzing 1989, S.337-350. Vgl schließlich die Edition von Donna G. Cardamone, Orlando di Lasso et al., Canzoni Villanesche and Villanelle (= RRMR, vol. 82-83), Madison 1991.

34) 1555-2: Le qvatoirsiesme liure a quatre parties contenant dixhvyct chansons italiennes, six chansons francoises, & six motetz. faictz (a la nouuelle composition d’aucuns d’Italie) par Rolando di Lassus. Antwerpen, Susato; dazu die Auflage 1555-3 mit neuem Titel: D’orlando di Lassus il primo libro dovesi contengono madrigali, vilanesche, canzoni francesi, e motetti a quattro voci. Antwerpen, Susato; schließlich 1560-9 mit identischem Titel wie 1555-2, wiederum bei Susato in Antwerpen. Der kritische Bericht zu den Villanellen und Moresken in GA2 X, S.LXIX-LXXV gibt jeweils die Mensurzeichen in den Quellen an.

35) 1565-10 (sowie die Auflagen 1567-16, 1570-18, 1573-17, 1576-6 und 1581-11): Dixhvictieme livre. De chansons a qvatre & à cinq parties par Orlande de lassus

36) Ediert in GA2 X, S.140-143; Sandberger hat in der ersten Auflage von GA X (ähnlich wie Haberl bei Nuncium vobis) Taktstriche jeweils nach zwei Minimen durchgezogen und (hierin abweichend von Haberl) C vorgezeichnet, also 1596-3 und 1597-3 folgend. Sandbergers Notation wurde nicht zuletzt deshalb beibehalten, weil bei Mensuren von der Dauer einer Brevis das Stück mit einer halben Mensur enden würde (vgl. den kritischen Bericht GA2 X, S.LXXV).

37) Vgl. die Abbildungen in GA2 X, S.LXXXII. Der bei Baumann erschienene Druck fehlt aufgrund der anonymen Überlieferung in Leuchtmann/Schmid.

38) Die folgende Darstellung der Gattungsdefinitionen in der Theorie ähnlich schon in Bernhold Schmid, Kontrafaktur und musikalische Gattung bei Orlando di Lasso, in: Bernhold Schmid (Hrsg.), Orlando di Lasso in der Musikgeschichte. Bericht über das Symposion der

Concerti und Falsobordoni haben, Praetorius zufolge, ernsten Text, „quæ partim in rebus sacris, partim prophanis, ut Heroum laudib.[us] & Panegyricis solennitatibus adhibentur.“39 Trinklieder sind damit sicher nicht gemeint. Den regulären Motettenstil erläutert er anhand Palestrinas Gattungsbeiträgen: „[…] die Motetten des Palestrini (welche / wie jedermann wol weiß / gar trefflich nach den Regulen formiret, fugiret, vnd in Summa mit schönen Ligaturen vnnd Syncopationibus vermenget vnd intriciret seynd) […]“40 Noch präziser formuliert Thomas Morley (A Plaine and Easie Introdvction to Practicall Mvsicke […] , London 1597), also ca. 20 Jahre vor Praetorius: „if you compose in this kind [gemeint: Motette] you must cause your harmony to carry a majesty, taking discords and bindings so often as you can, but let it be in long notes, for the nature of it will not bear short notes and quick motions which denote a kind of wantonnes.“41 Polyphone Satzweise mit Ligaturen, Synkopen und Dissonanzen sind gefordert; wichtig sind lange Notenwerte, kurze wirken übermütig. Diesen Kriterien entsprechen die hier diskutierten Stücke eher nicht, stattdessen trifft auf unsere Sätze (wie auf viele andere Motetten Lassos) zu, was Praetorius an anderer Stelle schreibt: „Ettliche wollen nicht zu geben / daß man in compositione alicujus Cantionis zugleich Motettische vnd Madrigalische Art vntereinander vermischen solle. Deroselben Meynung ich mir aber nicht gefallen lasse; Sintemahl es den Motecten vnd Concerten eine besondere lieblich: vnnd anmütigkeit gibt vnnd conciliiret, wenn im anfang etliche viel Tempora gar pathetisch vnd langsamb gesetzet seyn / hernach etliche geschwinde Clausulen daruff folgen: Bald wiedervmb langsam vnd gravitetisch / bald abermahl geschwindere vmbwechselung mit einmischen / damit es nicht allezeit in einem Tono vnd Sono fortgehe / sondern solche vnd dergleichen verenderungen mit eim langsamen vnd geschwinden Tact:“ 42 Praetorius zieht also Sätze in gemischter Stilart vor; fast will es scheinen, als hätte er bei seiner Beschreibung des gemischten Stils an Motetten Lassos gedacht. Frappierend ist indes, dass bzw. wie Lasso Texte völlig unterschiedlichen Inhalts und Funktion ganz verwandt vertont: Man mag bei lateinischen Trinkliedern (so man deren Texte der Motette für angemessen hält) Einflüsse vom Madrigal noch hingehen lassen, dass aber nachdenkliche Texte aus dem Liber Ecclesiastes43 ganz ähnlich behandelt werden, ist zumindest verblüffend. Lasso ist stets an (mitunter drastischer) Textausdeutung interessiert; das dürfte der Grund für die zahlreichen Madrigalismen auch in Sätzen wie Dixi ergo in corde meo sein. Und schließlich zeigt sich stilistische Vielfalt generell an all den herangezogenen Stücken mit ihrer Gemeinsamkeit zahlreicher textierter Semiminimen, auch an den nicht vom Madrigal beeinflussten Stücken, den rasch blockhaft, aber frei nach dem Text skandierten Psalmen sowie den in gebundener Sprache stehenden Theaterchören und Hymnen, wo Versmaße jeweils mehr oder weniger deutlich durchschlagen. Denn auch hier ist denkbar wenig von dem zu spüren, was nach Morley oder Praetorius Motetten (quasi im „reinen“ Stil) charakterisieren sollte. Letztlich bestätigt sich anhand der untersuchten Motetten die Feststellung von Ludwig Finscher und Annegrit Laubenthal einmal mehr: „Entscheidende Voraussetzung für Lassos Motettenkomposition war sein unorthodoxer Umgang mit der Gattung; er bleibt zeitlebens geneigt, Gattungsgrenzen zu negieren und insbesondere in seinen Motetten Einflüsse aus der weltlichen Vokalmusik aufzunehmen.“44

Bayerischen Akademie der Wissenschaften München, 4.-6. Juli 1994 (= Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophischhistorische Klasse, Abhandlungen. Neue Folge, Heft 111), München 1996, S.251-263, hier S.254-255, sowie in GA2 I, S.XXXVIIXXXVIII.

39) Praetorius, Syntagma III, S.3 innerhalb einer Übersichtstafel.

40) Praetorius, Syntagma III, S.129-130.

41) Zitiert nach Rolf Dammann, Geschichte der Begriffsbestimmung Motette, in: Archiv für Musikwissenschaft 16 (1959), S.337-377, hier S.360.

42) Praetorius, Syntagma III, S.80.

43) Vgl. aber David Crook in CM 15, S.xv, der über den aus dem Zusammenhang des Liber Ecclesiastes genommenen Text Omnis enim homo schreibt: „sounds like little more than a hymn to the good life“.

44) Ludwig Finscher / Annegrit Laubenthal, „Cantiones quae vulgo motectae vocantur“. Arten der Motette im 15. und 16. Jahrhundert, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd.3), Laaber 1990, S.277-370, hier S.360. Ignace Bossuyt, Die Kunst der Polyphonie. Die flämische Musik von Guillaume Dufay bis Orlando di Lasso (aus dem Niederländischen von Horst Leuchtmann), Zürich usw. 1997, S.54 dehnt diese Aussage auf die Chanson aus: „Lasso ist der Exponent par excellence für madrigalisierte Motetten und Chansons.“

Zu den Anhängen

I. Das Gloria patri zu Nr.440: In te, Domine, speravi, Secunda pars: Quoniam fortitudo mea. Fragen der Zuschreibung an Lasso

Das Gloria patri fehlt im Magnum opus musicum ; es ist zwar in NR 1 und NR2 1 (Hrsg. Wolfgang Boetticher) abgedruckt, da es aber in einer Anzahl von Quellen zu In te, Domine, speravi , II. pars Quoniam fortitudo (Nr.440 im vorliegenden Band) als III. pars enthalten ist, wurde es in den Anhang zum vorliegenden Band aufgenommen.

Zur Quellenlage: Enthalten ist das Stück als III. pars zu In te, Domine, speravi in folgenden Drucken:

• 1566-8,19: Orlandi Lasso sacrae cantiones […] qvinqve, et sex vocvm […] Liber tertivs . Venedig, Gardano.

• 1569-4,19: Auflage von 1566-8.

• 1578-1,13: Auflage von 1566-8, aber verkürzt und umgestellt.

• 1586-12,13: Orlandi Lasso sacrae cantiones […] qvinqve, et sex vocvm […] Liber tertivs. Mailand, Tini; Nachdruck von 1578-1.

• 1587-1,13: Auflage von 1578-1.

• 1599-1,13: Auflage von 1578-1.

Somit enthält die gesamte gedruckte italienische Überlieferung des In te, Domine, speravi das Gloria patri 45 Einzeln gedruckt überliefert ist es lediglich in:

• 1568-3,32: Selectissimæ cantiones […] quatuor, quinque, sex & pluribus uocibus compositæ . Nürnberg, Theodor Gerlach.

Zudem sind mir drei handschriftliche Quellen bekannt, die das Gloria patri separat enthalten:

• D-Mbs, Mus.ms. 1536/3 als Nr.169, 1583 (KBM 5/2, S.119).

• D-Rp, A.R. 786-837 als Nr.55, 1569-1578 (KBM 14/1, S.53).

• D-Rp, A.R. 844-848 als Nr.17, 1573-1577 (KBM 14/1, S.62).

Folgende gedruckte Quellen enthalten In te, Domine, speravi ohne die Doxologie:

• 1564-7,5: Thesavri mvsici tomvs tertivs […] sex vocum. Nürnberg, Montanus & Neuber.

• 1573-10,13: Modvli sex septem et dvodecim vocvm . Paris, Le Roy & Ballard.

• 1576-16,13: Modvli. Sex septem & duodecim vocvm . La Rochelle, Haultin.

• 1579-2,38: Selectissimæ cantiones […] sex & pluribus vocibus compositæ. Nürnberg, Katharina Gerlach; erweiterte Auflage von 1568-3, wo das Gloria patri separat enthalten ist.

• 1580-5,19: Sex vocum cantiones . Straßburg, Wyriot; die ausschließlich Lasso enthaltende Sammlung schließt sich eng an 1579-2 an.46

• 1587-2,38: Selectissimæ cantiones […] sex & pluribus vocibus compositæ. Nürnberg, Katharina Gerlach; Auflage von 1579-2.

• 1604-1,440: Magnum opvs mvsicvm. München, Heinrich.47

Dass die gesamte italienische gedruckte Überlieferung das Gloria patri als III. pars zu In te, Domine, speravi enthält, wurde schon festgestellt. Die französischen Drucke 1573-10 (Modvli sex septem et dvodecim vocvm bei le Roy & Ballard) und davon abhängig 1576-16 (mit identischem Titel, Haultin) haben mit einiger Sicherheit eine italienische Quelle zur Vorlage, wie der kritische Bericht zeigt.48 Sollte das tatsächlich zutreffen, dann ist es immerhin einigermaßen merkwürdig, dass das Gloria patri in den beiden Drucken aus Frankreich fehlt. Auffallend ist zudem die Situation bei den deutschen Drucken: Der bei Montanus & Neuber erschienene Druck 1564-7 (Thesavri mvsici tomvs tertivs, der Erstbeleg für unser Stück) enthält – wie festgestellt – die Doxologie nicht. Der bei Theodor Gerlach, dem Nachfolger von Montanus & Neuber, herausgekommene erste Band der Selectissimæ

45) Die Frage, welche Handschriften das In te, Domine, speravi mit einer III. pars Glora patri enthalten, kann nicht sicher beantwortet werden, da alle in der Datenbank Orlando di Lasso: Seine Werke in handschriftlicher Überlieferung (https://lasso-handschriften.badw.de) aufgelisteten Quellen einzeln zu untersuchen wären. Zum Teil handelt es sich um späte Abschriften mit eher geringer Relevanz für die Überlieferungslage.

46) Vgl. GA2 XV, S.XXXI-XXXII und im vorliegenden Band S.XLVII.

47) Auch die Frage, welche Handschriften das In te, Domine, speravi ohne Doxologie überliefern, kann nicht sicher beantwortet werden; vgl. Fußn.45.

48) Vgl. die Einträge zu I. pars: 5av, T.26-27; A, T.27-28; 5av, T.59-60; II. pars: D, T.64; alle Stimmen, T.67-69; A und B, T.85-86.

cantiones 1568-3 übernimmt die in den fünf Bänden des Thesavrvs mvsicvs (1564-5 bis 1564-9) publizierten LassoMotetten nicht ( In te, Domine, speravi fehlt dort also); dafür ist dort das Gloria patri separat, quasi als eigenständige Motette, publiziert. 1579-2, die bei Katharina Gerlach erschienene, von Leonhard Lechner erweiterte und vor allem redigierte Auflage von 1568-3, bezieht die Lasso-Motetten aus dem Thesavrvs (sowie weitere in 1568-3 fehlende Sätze) mit ein, wie schon dem Titel zu entnehmen ist. 49 Das In te, Domine, speravi ist also enthalten, aber ohne das in 1568-3 gedruckte Gloria patri. 1587-2 ist eine unveränderte Auflage von 1579-2. Und 1604-1, das Magnvm opvs mvsicvm, die von Lassos Söhnen betreute „Gesamtausgabe“ der Motetten ihres Vaters, zu der Ferdinand und Rudolph de Lasso 1587-2 herangezogen haben,50 lässt das Gloria patri ebenfalls weg. Zu fragen ist schließlich, wie es zur Einzelüberlieferung des Gloria patri in den drei aufgeführten handschriftlichen Quellen kommt. Ist jeweils der Druck 1568-3 die Vorlage? Dies ist nicht zu klären, weil die Überlieferung der Doxologie (abgesehen von einem Fehler im Gardanodruck 1578-151) sehr stabil ist.

Schon aufgrund der uneinheitlichen Überlieferungslage stellt sich also die Frage, ob das Gloria patri von Lasso stammt oder nicht. Dass es in Leonhard Lechners zweiter Auflage der Selectissimae cantiones (1579-2 / 1587-2) ebenso fehlt wie im von den Söhnen herausgegebenen Magnvm opvs mvsicvm (1604-1), in Drucken also, die aufgrund der Nähe der Herausgeber zum Komponisten eine gewisse Autorität beanspruchen dürfen – insbesondere Lechner dürfte den Satz bewusst entfernt haben, da er ja in der ersten Auflage der Selectissimae cantiones (1568-3) enthalten war – lässt Zweifel an Lassos Autorschaft aufkommen. Betrachten wir die Sekundärliteratur: Wolfgang Boetticher schreibt das Gloria patri eindeutig Lasso zu. So lesen wir in seiner Monographie von 1958 bzw. 1999: „Die letztgenannte Motette [eben das Gloria patri] wurde von den Söhnen bei der Redaktion des MoM [1604-1] vergessen, sie ist daher auch von der G-A übergangen worden. […] Der Redaktionsfehler des MoM entstand wahrscheinlich dadurch, daß nur Gerlachs 1568 γ in der II. Auflage L. Lechners 1579 β geprüft wurde, die zwar die Reihenfolge aller Nrn. streng bewahrt, aber das Gloria patri [II] ausscheidet. Das Versehen geht also auf Lechner zurück. Es ist ganz ausgeschlossen, daß Lasso von seinem Schüler Lechner die Tilgung dieser Motette gefordert hat.“ 52 Zudem gibt Boetticher an, dass das Gloria patri im Erstdruck 1566-8 (1566 bei Boetticher) nicht als III. pars zu In te, Domine, speravi abgedruckt, sondern „als durchaus getrennt zu betrachten“ sei.53 Dies ist zu relativieren: es trifft zu auf Cantus, Altus, Tenor, den Quintus und die Sexta pars von 1566-8, nicht aber auf den Bassus, wo die Doxologie mit „Tertia pars. A 6“ überschrieben ist. In 1569-4 (Auflage von 1566-8) wird das Gloria patri im Cantus, im Tenor und im Bassus als „Tertia pars“ bezeichnet; in den Auflagen 1578-1 und 1587-1 steht „Tertia pars“ über Cantus, Altus, Tenor und Bassus; ebenso über Altus, Tenor und Bassus von 1599-1 (der Cantus ist verloren); auch der Nachdruck 1586-12 greift in den beiden erhaltenen Stimmen Cantus und Altus „Tertia pars“ auf. Im ältesten Druck gilt das Gloria patri also nur in einer Stimme als III. pars, spätere Drucke sehen eher eine Zusammengehörigkeit.

Anderer Meinung als Boetticher hinsichtlich Lassos Autorschaft ist Peter Bergquist, der sie mit einer Anzahl von Gründen anzweifelt: 54 Er argumentiert mit dem Stil des Stücks (verweist auf „Empty sonorities“ und sonstige Eigenheiten; zum Melisma des Quintus in den T.28-29 schreibt er: „The solo […] strikes me as a bit silly.“). Des Weiteren sieht er Probleme bei der liturgischen Zuordnung („It appears that the »Gloria Patri« is a liturgical orphan, lacking ties to a psalm or canticle“). Andererseits schreibt er, dass das Gloria patri hinsichtlich der Stimmenzahl und der Tonart zum in 1566-8 vorausgehenden In te, Domine, speravi passt, stellt anschließend allerdings (genau wie Boetticher) fest, es sei in 1566-8 nicht als III. pars zu In te, Domine, speravi bezeichnet (vgl. dazu oben). Schließlich sieht er im Fehlen des Gloria patri in Lechners 1579-2 gute Gründe gegen Lassos Autorschaft.

Wie also ist unser Gloria patri zu bewerten? Sicherlich ist Lassos Autorschaft anzuzweifeln; das Fehlen in 1579-2 und im Magnvm opvs ist ein gewichtiger Grund dafür, ebenso die von Bergquist genannten stilistischen Eigenheiten. Folgende Hypothese mag als Lösungsvorschlag gelten: Der Satz könnte unabhängig von der Psalmmotette In te, Domine, speravi vielleicht in Lassos Umkreis geschaffen worden sein, um tonartlich passende Psalmmotetten oder Vertonungen anderer üblicherweise mit Gloria patri endender Texte (Magnificat, Hymnen) abzuschließen. Dafür spicht die mehrfache separate Überlieferung. Bei Gardano war der Satz bekannt, wurde als passend zu In te, Domine, speravi im Anschluss an diese Motette publiziert und mehr oder weniger unentschieden als ihre III. pars bezeichnet.

49) „Posteriori huic editioni accessêre omnes Orlandi Motetæ, quæ in veteri nostro Thesauro Musico impressæ continebantur, cum quibusdam alijs, ita vt ferè tertia parte opus hoc sit auctius.“

50) Vgl. GA2 III, S.LXX.

51) T, T.4: Semibrevis d1 in 1578-1 statt Minima h.

52) Boetticher, S.208 (ähnlich Boetticher, S.348 und S.454, außerdem in NR / NR2, S.X-XI).

53) Boetticher, S.208.

54) Das Folgende nach CM 5, S.xvii-xviii; Zweifel an Lassos Autorschaft äußert er schon S.xiii.

II. Das anonyme Salve Regina, mater misericordiae aus dem Chorbuch Mus.ms. 516 der Bayerischen Staatsbibliothek

Das Chorbuch Mus.ms. 516 der Bayerischen Staatsbibliothek (München, um 1600) enthält auf fol.57v-73r ein anonymes Salve Regina, mater misericordiae, das im Katalog der Musikhandschriften der Bibliothek55 als Parodie auf die Motette Memor esto verbi tui bezeichnet wird; der Katalogeintrag stützt sich dabei auf die Angabe in der Quelle, wo auf fol.57r, also auf der Titelseite zu unserem Stück, zu lesen steht: „Salue sex vocum ad | imitatiōem Memor esto.“ (Dazu unten mehr.) Der Satz ist als Anhang II in den vorliegenden Band von Lassos Sämtlichen Werken aufgenommen, wo als Nr.427 auch die Motette Memor esto verbi tui abgedruckt ist.

Aus naheliegenden Gründen wäre es unsinnig, jede Parodie über Sätze von Lasso in die Gesamtausgabe aufnehmen zu wollen, jede Parodiemesse, jedes „Imitation Magnificat“ – um den von David Crook eingeführten Terminus aufzugreifen, (der historisch gesehen richtig ist, da in den Titeln zeitgenössischer Drucke mit entsprechenden Werken – wie ja auch auf der Titelseite zum hier zu diskutierenden Salve Regina – meist die Formulierung „ad imitationem […]“ zu lesen ist).56 Derartige Sätze sind in den ihren Komponisten gewidmeten Ausgaben untergebracht oder unterzubringen, (und dass der Umfang der Lasso-GA bei der Aufnahme von Imitationen gesprengt würde, liegt auf der Hand). Im Fall unseres Salve Regina wurde jedoch eine Ausnahme gemacht, wie schon in GA2 XIII, S.XX, Fußn.9 angekündigt. Für die Aufnahme des Satzes in den vorliegenden Band sind folgende Argumente geltend zu machen: Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Salve Regina über präexistente Kompositionen eher selten. 57 Außerdem handelt es sich entgegen der Angabe im Katalog der Chorbücher der Bayerischen Staatsbibliothek nicht ausschließlich um eine Bearbeitung der Motette Memor esto verbi tui. Der Bearbeiter greift zwar streckenweise direkt auf die Motette zurück, zudem aber auch auf Lassos Parodie über die Motette, sein um 1591 entstandenes Magnificat à 6 Memor esto verbi tui, secundi toni , LV 1181.58 Darauf verweist in gewisser Hinsicht die oben zitierte Bezeichnung im Chorbuch „Salue sex vocum ad | imitatiōem Memor esto.“, da sie letztlich nicht ganz eindeutig ist. Sie lautet nicht (wie sonst oft zu beobachten): „[…] ad | imitatiōem moduli Memor esto.“, womit ein ausschließlicher Bezug auf die Motette klar wäre. Stattdessen wird die Formulierung durch das Fehlen von „moduli“ offener, was vielleicht als Andeutung zu verstehen ist, dass der anonyme Autor des Salve Regina sowohl die Motette als auch das Magnificat herangezogen hat. Somit lässt sich durch die Aufnahme des vorliegenden Stücks in Lassos Sämtliche Werke das Corpus der Salve Regina des Münchner Hofkapellmeisters mit einer durchaus eigenartigen zeitgenössischen Bearbeitung abrunden.

Die Situation soll an zwei Beispielen erläutert werden. Der Anfang des Salve Regina zeigt sich abhängig vom Magnificat : Die T.1-3 sind zwar in allen drei Stücken nahezu identisch. Der Zusammenhang des Salve Regina und des Magnificat deutet sich jedoch schon zu Beginn an, da es sich jeweils um fünfsilbige Textphrasen handelt – „Et exultavit“ und „Salve Regina“, während die Motette von der viersilbigen Passage „Memor esto“ eröffnet wird (die punktierte Minima zu Beginn der Motette muss deshalb im Magnificat und im Salve Regina aufgeteilt werden). Noch mehr freilich zeigt sich der Bezug des Salve Regina-Beginns auf das Magnificat in den T.3 Mitte bis 5 Mitte: Das charakteristische blockweise Wechseln zwischen dem hohen und tiefen Stimmverband wird weitergeführt, wobei sich am Ende des dritten Takts eine Überlagerung der Blöcke ergibt. In der Motette dagegen treten in T.4 erstmals alle sechs Stimmen gemeinsam auf, eine Passage, die im Magnificat abgewandelt und gegen Ende zu etwas erweitert erst in T.5 Mitte bis T.8 Mitte zu finden ist; das Salve Regina folgt wiederum dem Magnificat, weicht aber in T.7 ab der vierten Semiminima geringfügig ab. Fazit: In den Anfangstakten ist das Magnificat klar als Modell für das Salve Regina zu erkennen. Gegenüber dem Memor esto verbi tui ist jeweils die Neigung zum Erweitern zu beobachten.

55) KBM 5/1, S.259.

56) Vgl. die Diskussion der Termini Parodie und Imitation bei Crook 1994, S.151-155.

57) Außer der hier besprochenen Komposition ist nur ein Salve regina auf der Basis eines Satzes von Lasso bekannt geworden, eine Bearbeitung von dessen Chanson Bon jour mon coeur (LV 167, GA2 XII,I 51). Vgl. die bibliographischen Angaben in GA2 XIII, S.XX, Fußn.9; hierzu ergänzen ist Armin Brinzing, Thematischer Katalog der Musikhandschriften (Signaturengruppe Mus. Hs.) (= Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, Bd. XIV), Wiesbaden 2010, S.328 und S.661 (Nr.3033).

58) Erstgedruckt in 1619-1 als Nr.67. Publiziert in NR 17, Nr.100 (S.107-123); hs. überliefert in D-Mbs, Mus.ms. 14 und Mus.ms. 70 (vgl. NR 17, S.XXIII. Die Datierung um 1591 nach Crook 1994, Appendix 2, S.[217]; Appendix 4, S.252-253 zeigt tabellarisch die Bezüge zwischen dem Magnificat und der Motette.

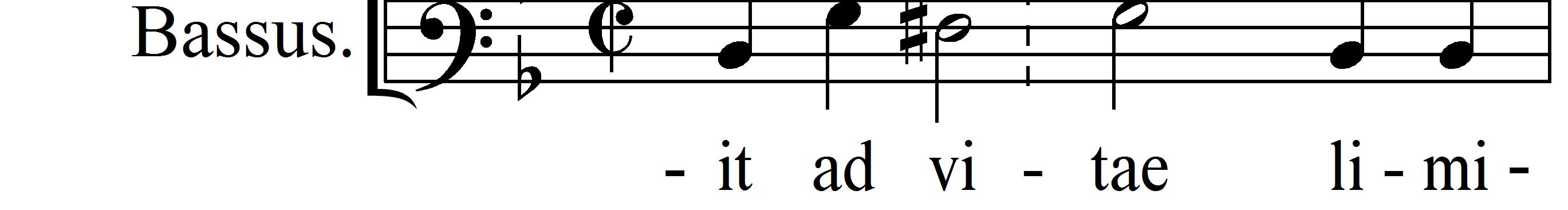

Motette Memor esto verbi tui , T.1-6:

Magnificat über Memor esto verbi tui, Vers 2, T.1-6:

Motette Memor esto verbi tui , T.7-12:

Magnificat über Memor esto verbi tui, Vers 2, T.7-12:

Das Prinzip des blockweisen Wechselns zwischen beiden Chorgruppen setzt sich in allen drei Kompositionen fort: In der Motette werden die T.5-6 des Hochchors identisch in den Tiefchor übernommen (T.6-7), dieser Vorgang wird in T.7-8 und T.8-10 wiederholt.59 Das Magnificat greift die T.6-8 seines hohen Stimmverbandes in T.8-10 des Tiefchores auf, lässt allerdings die Wiederholung weg. Das Salve Regina wiederholt die T.6-8 ebenso im Tiefchor (T.8-10), um dann, entgegen dem Verfahren des Magnificats, wie in der Motette den ganzen Vorgang zu wiederholen (T.10-11 und T.11-13). Hier deutet sich erstmals an, dass der Komponist des Salve Regina außer dem Magnificat auch dessen Modell, die Motette, herangezogen hat, dass sein Stück also letztlich auf zwei Vorlagen basiert. Weitere Evidenz liefert folgendes Beispiel:

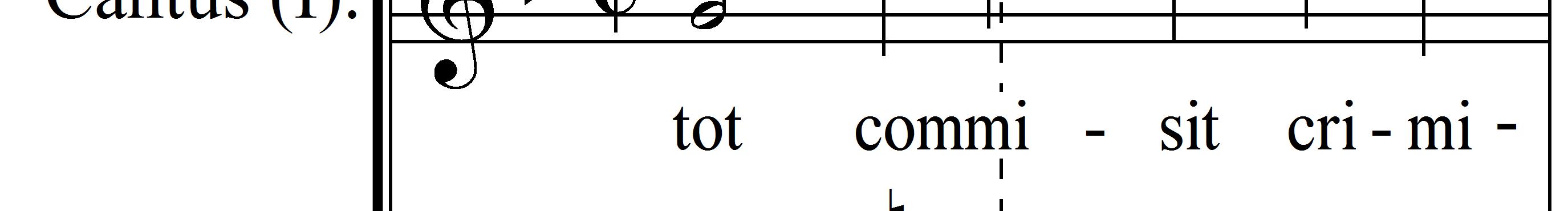

Motette Memor esto verbi tui , T.14 Mitte – T.20 Mitte:

Salve Regina, mater misericordiae „ad imitationem Memor esto“, T.25-31:

59) Abweichungen zwischen Hoch- und Tiefchor beim Überlappen beider Chorhälften sind dem Kadenzieren geschuldet; vgl. die jeweils tiefsten Stimmen: der Bassus (T.7 und T.9/10) kadenziert mit dem Quintsprung d – G, während der Altus (T.6 und T.8) auf dem d1 bleibt, da die Bassklausel jeweils durch das g, mit dem der Bassus einsetzt, vervollständigt wird.

Magnificat über Memor esto verbi tui, Vers 4, T.1 Mitte – T.7 Mitte:

Die T.25-30 des Salve Regina entsprechen nahezu Ton für Ton den T.14 Mitte bis etwa T.20 Mitte des Memor esto verbi tui – eine unmittelbare Übernahme kann also vorausgesetzt werden, während das Magnificat zwar jeweils die Anfänge des hohen und des tiefen Stimmverbandes übernimmt, jedoch nach etwa zwei Takten anders fortfährt und (zumindest im Hochchor) erst zwei Takte später zum Kadenzieren kommt.

Offenkundig hat der anonyme Bearbeiter also beide Sätze, die Motette und das Magnificat, gekannt und benutzt. Damit haben wir ein Phänomen vor uns, das wohl eher selten anzutreffen sein dürfte. 60 Zu fragen ist nun, warum er seiner Imitation zwei Vorlagen zugrundelegt. Es sei folgende vorläufige Antwort gegeben: Memor esto verbi tui entstammt dem Psalm 118, es sind dessen Verse 49 und 50, ein Text, der (soweit ich sehe) keine marianischen Bezüge hat. Da nun das Salve Regina nicht nur auf der Psalmmotette beruht, sondern zudem Material aus dem Magnificat aufgreift, ergeben sich inhaltliche Zusammenhänge zwischen beiden Stücken von selbst. Und vielleicht brächte ein genauerer Vergleich der drei Sätze weitere Kontextualität ans Licht. Das oben abgedruckte Notenbeispiel scheint jedenfalls in diese Richtung zu deuten, da sich die drei Textpassagen mit musikalisch identischem Material durchaus, wenn auch spekulativ, aufeinander beziehen lassen: die Textstelle des Salve Regina lautet „Ad te clamamus“ / „Zu Dir rufen wir“, im Motettentext ist von Hoffnung („spem“) die Rede, und dass das Rufen nicht hoffnungslos ist, ist der Passage des Magnificat zu entnehmen: „Quia fecit mihi magna [qui potens est]“ / „Denn [der Mächtige] hat an mir Großes getan“. Doch – das sei wiederholt – Überlegungen dieser Art müssen Spekulation bleiben.

Abschließend gilt es, Dank zu sagen. Aus dem Kollegenkreis danke ich Barbara Eichner und Christian Berktold für Hilfe und reichen Austausch. Ludwig Zacherl, langjährige Hilfskraft, hat an der Bereitstellung des Quellenmaterials mitgearbeitet, vor allem aber hat er mit größter Sorgfalt diverse Korrekturen gelesen und weitere Redaktionsarbeiten erledigt. Tobias Unterhuber hat mich in EDV-Fragen beraten und unterstützt. Für die Übersendung von reproduktionsfähigen Faksimiles und die Überlassung der Abbildungsrechte danke ich der

60) Schon Parodien zweiten Grades, also das Aufgreifen einer Parodie-Komposition als Vorlage für eine weitere Parodie, sind wohl nicht allzu häufig anzutreffen. Friedhelm Brusniak, Der Kodex A.R. 773 (C 100) von Johann Buchmayer in der Proske-Bibliothek zu Regensburg. Ein Beitrag zur Geschichte der Vokalpolyphonie in Deutschland um 1560 (in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung Bayreuth 1981, Kassel usw. 1984, S.288-294 (hier S.291-294) beschreibt mit Buchmayers Missa Virtute magna über Clemens non Papas Missa Virtute magna einen solchen Fall. Ebenso Rufina Orlich, Die Parodiemessen von Orlando di Lasso, München 1985: Ausführlich bespricht sie Lassos und Philipp de Montes Missae super Mon coeur se recommande à vous über Lassos gleichnamige Chanson à 5 (S.247-268) und kommt aufgrund der „vielen musikalischen Übereinstimmungen zwischen beiden Ordinariumsvertonungen“, die „sich zudem auch auf von der Vorlage-Chanson unabhängige Eigenheiten“ erstrecken, zum Schluss, „daß Monte bei der Komposition seines Werkes die Messe von Lasso vorliegen hatte“, dass Montes Messe also eine Parodie zweiten Grades ist. Zudem stellt sie „die Frage, ob die Komposition Montes nun eine Bearbeitung der Messe und der Chanson Lassos ist,“ (dass es sich also, wie im Fall des Salve Regina aus Mus.ms. 516, um eine Komposition über zwei Vorlagen handelt), „oder ob sie sogar unabhängig von dem weltlichen Satz nur [Sperrungen so bei der Autorin] auf der Messe Lassos basiert.“ Letztlich hält sie dafür, dass Montes Messe nur diejenige Lassos zugrundeliegt, nicht zusätzlich auch noch deren Modell, „aber letzthin lassen sich derartige Dinge nicht ’beweisen’.“ (Zitate aus S.267-268.)

Staatlichen Bibliothek Ansbach, der Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, der Proskeschen Musikabteilung der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg (wo Raymond Dittrich bei einem Besuch in der Bibliothek wiederum beste Arbeitsmöglichkeiten bot), der Staatlichen Bibliothek Regensburg, ganz besonders aber der Bayerischen Staatsbibliothek München: Von ihrer Handschriftenabteilung erhielt ich das Portrait Lassos aus Paul Frehers Theatrum virorum eruditione clarorum (Nürnberg 1688); die Musikabteilung dieser Bibliothek mit ihrem schier unerschöpflichen Bestand an Quellen zur Musik des 16. Jahrhunderts, der mittlerweile durchgängig in exzellenten Digitalisaten online einsehbar ist, stellte zahlreiche Faksimiles zur Verfügung. Andreas Jacobsen, beim Verlag Breitkopf & Härtel für die Herstellung zuständig, danke ich für die harmonische und unkomplizierte Zusammenarbeit; in den Dank eingeschlossen ist wiederum Ansgar Krause, der den vorzüglichen Notensatz erstellt hat. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften ermöglicht es in vorbildlicher Weise, im Rahmen des von der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit ihren Ländern finanzierten Akademienprogramms langfristig angelegte Forschungsvorhaben wie die Orlando di Lasso-Gesamtausgabe durchzuführen. Ihr sowie dem Projektleiter der Lasso-Ausgabe Ulrich Konrad gilt mein besonderer Dank.

München, am 12. September 2017

Bernhold Schmid

Discantus. Quinta vox. Altus. Tenor. Sexta vox. Bassus.

for-tu-na,for-

for-tu-

ser-vi-en-tem,

tu-na,for-tu-

na,for-tu-na,for

for-tu-na

Discantus. Quinta vox. Altus. Tenor. Sexta vox.

Bassus.

Discantus. Sexta vox. Altus. Tenor. Vagans. Bassus.

Discantus. Sexta vox. Altus. Tenor. Vagans. Bassus.

Discantus. Quinta vox. Altus. Tenor. Sexta vox. Bassus.

& ç ç B B Z b b b b

b b b b b b ÷

Åius,et

1585, LV 837

i-psee-

Discantus. Sexta vox. Altus. Tenor. Quinta vox. Bassus.

B B B B B ?