Biodiversität zwischen WasserundLand

ExkursionenzuGewässern, MoorenundAuenderSchweiz

ExkursionenzuGewässern, MoorenundAuenderSchweiz

ExkursionenzuGewässern, MoorenundAuenderSchweiz

Haupt Verlag

Eigentlich ist es offensichtlich: Aquatische und terrestrische Lebensräume und die Organismen, die darin leben, sind eng miteinander verknüpft.

Die Landschaft als Ganzes ist ein Mosaik von aquatischen und terrestrischen Lebensräumen und Übergängen zwischen diesen. Stoffe und Organismen werden aktiv oder passiv über die die Grenze zwischen Wasser und Land ausgetauscht, mit Auswirkungen weit in die jeweils anderen Lebensräume hinein. Viele Tiere nutzen während ihres Lebens die unterschiedlichen Lebensräume, beispielsweise als Larven im Wasser und als erwachsene Tiere an Land, sodass ihr Vorkommen von beiden Lebensräumen abhängt. Auch die menschliche Nutzung und Gestaltung der Landschaft wird vom Wechselspiel zwischen aquatischen und terrestrischen Lebensräumen geprägt.

In den Bildungsinstitutionen sind Lehre und Forschung im Bereich «Ökologie» jedoch oft lebensspricht jeweils von «terrestrischer Ökologie» und «aquatischer Ökologie». Dabei wäre eigentlich eine lebensraumübergreifende Sichtweise in der Lehre, aber auch in der Verwaltung, der Gesetzgebung und im praktischen Naturschutz wichtig, um bestmögliche Rahmenbedingungen für die Erhaltung aquatischer und terrestrischer Lebensräume und ihrer Übergänge zu gewährleisten.

Mit dem vorliegenden Buch möchten wir zeigen, wie stark aquatische («blaue») und terrestrische («grüne») Lebensräume und die darin vorkom-

läutern, wie die gemeinsame Betrachtung von aquatischen und terrestrischen Aspekten spannende Wechselwirkungen zutage fördert und warum Lebensräume an den Übergängen zwischen Land und Wasser nicht nur eine grosse Biodiversität aufweisen, sondern auch wichtige ökologische Funktionen erfüllen und eine hohe Attraktivität für Menschen haben.

Das Buch vermittelt eine ganzheitliche Sicht auf Landschaften, Lebensräume, Biodiversität, natürliche Ressourcen und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. Es richtet sich vor allem an Studierende der Biologie, Biodiversitäts- und Umweltwissenschaften sowie verwandter Fachgebiete, an Lehrpersonen, Exkursionsleiterinnen und -leiter und an die interessierte Öffentlichkeit. Weiter wollen wir auch Akteure in Politik, Verwaltung und Wirtschaft ansprechen, die ökologi-licher Tätigkeiten auf die Biodiversität verstehen möchten.

Der erste Teil des Buchs vermittelt theoretische Grundlagen zu blauen und grünen Lebensräumen und ihrer Biodiversität. Wir führen Grundbegriffe der Biodiversität ein, erklären verschiedene Komponenten der Biodiversität und zeigen deren Bedeutung für Ökosystemprozesse auf.

Lebensräumen und Ökosystemen und erklären Prozesse, die an Wechselwirkungen zwischen blauen und grünen Ökosystemen beteiligt sind. Zudem erklärt dieser erste Teil wichtige ökologische Konzepte und wie diese in den ökologischen Wissenschaften untersucht werden. Diese

Hintergrundinformationen bilden die fachliche Grundlage für den Kernteil des Buches. Er umfasst acht Exkursionen in charakteristische blaugrüne Landschaften und veranschaulicht, dass das Verständnis von blau-grünen Landschaften

-

schichte der Landschaft und zu den geologischen, hydrologischen, klimatischen und menschlichen

Abhängigkeiten und Austauschprozesse über die aquatisch-terrestrische Grenze hinweg werden an konkreten Beispielen aufgezeigt. Kleine Beobachtungsaufgaben und Fragen laden zur aktiven Erkundung der Lebensräume ein. Die Exkursionen können einzeln und unabhängig voneinander absolviert werden.

Die ganzheitliche Perspektive dieses Buches bedingt, dass viele Themen exemplarisch behandelt werden. So beschreiben und illustrieren wir auf jeder Exkursion charakteristische Tier- und

die betreffenden Lebensräume typischen Arten umfassend oder abschliessend abzudecken. Wir

im Zusammenhang mit der menschlichen Nutzung hin und beschreiben einige Massnahmen

zu deren Lösung, wie Gesetze, Richtlinien, neue Techniken und Förderinstrumente.

Aus Platzgründen und zugunsten der Lesbarkeit verzichten wir auf Literaturverweise in den einzelnen Kapiteln. Quellenangaben zu den Abbildungen und eine Auswahl wichtiger Referenzen sind am Schluss des Buches aufgeführt. Wenn nicht anders angegeben, stammen die Fotos und Abbildungen von uns. Ein umfassenderes Verzeichnis der verwendeten Literatur ist online verfügbar (www.exkursionen-bzwl.altermattlab.ch). Dort verweisen wir auch auf spezialisiertere Fachliteratur und online-Medien zu den einzelnen Lebensräu-

Das Buch entstand im Rahmen der Forschungsinitiative «Blue-Green Biodiversity (BGB)» des ETH Bereichs an der Eawag (Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz) und der WSL (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) (www.eawag.ch/bgb). Ziel dieser Initiative war es, die Biodiversitätsforschung zu blau-grünen Lebensräumen in der Schweiz zu verstärken. Darum enthält das Buch auch acht Forschungsbeiträge, in denen Forschende exemplarisch ausgewählte Forschungsprojekte kurz vorstellen.

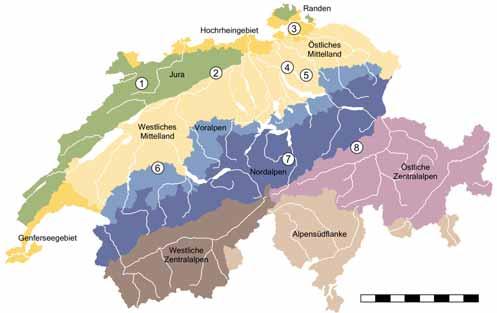

Die acht Exkursionen sind nach Regionen und führt zu Grundwasser- und Quelllebensräumen im Jura; Exkursion 2 zu Flussauen grosser Fliessgewässer im Mittelland; Exkursion 3 widmet sich den Kleingewässern und dem Wasserhaushalt in Landwirtschaftsgebieten der Nordschweiz; Exkursion 4 umfasst blau-grüne Lebensräume im Siedlungsgebiet; Exkursion 5 führt zu Seeufern und Verlandungszonen im Mittelland; Exkursion

6 widmet sich Moor- und Waldlandschaften der Voralpen; Exkursion 7 führt zu alpinen Gletscherund Moorlandschaften; Exkursion 8 behandelt alpine Flussauen.

Die Exkursionen sind über die Schweiz nördlich der Alpen verteilt und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die darin vermittelten Inhalte gelten sinngemäss auch für ähnliche Gebiete anderswo in der Schweiz und in Mitteleuropa. Alle Exkursionen können zu Fuss absol-

viert werden, Exkursion 4 zu Siedlungsgebieten kann auch per Velo durchgeführt werden. Die

weiligen Kapitel angegeben.

Jedes Exkursionskapitel startet mit einem kurzen Überblick. Danach folgt eine allgemeine Einleitung mit Merkmalen der besuchten Landschaft.

Dieses Unterkapitel beschreibt die wichtigsten vorkommenden Lebensräume, Organismen und

diese Einleitung als Vorbereitung zur Exkursion zu lesen. Danach folgt ein Unterkapitel mit der Beschreibung des Exkursionsgebiets, das jeweils eine historische Karte enthält (map.geo.admin.ch).

Der angegebene QR-Code ermöglicht, diesen Kartenausschnitt direkt abzurufen und anhand von Karten verschiedener Zeiträume eine «Zeitreise» durch das Exkursionsgebiet zu machen.

Diese Zeitreise zeigt den Wandel der Land-

schaft bezüglich der Verbreitung aquatischer und terrestrischer Lebensräume und menschlicher Veränderungen auf. Im nächsten Unterkapitel werden die Exkursionsroute, Informationen zur Anreise mit dem öffentlichen Verkehr und zu speziellen Anforderungen oder Besonderheiten der Exkursion aufgeführt. Im letzten Unterkapitel wird die Exkursion detailliert beschrieben.

Entlang der Exkursionsroute werden an ausgewählten Stationen die aquatischen und terrestrischen Lebensräume und ihre Wechselwirkungenarten erwähnt. Die Stationen sind auf der Karte der Exkursionsroute eingezeichnet und zusätzlich durch Koordinaten gekennzeichnet. Verschiedene Beobachtungsaufgaben ermöglichen die aktive Auseinandersetzung mit blau-grünen Lebensräumen. Diese Beobachtungsaufgaben sind

mit einfachen Mitteln und Materialien umsetzbar.

Eine Liste des benötigten Materials ist im Anhang aufgeführt. Das jeweils für die Exkursion benötigte Material sollte darin vorgängig nachgeschaut und mitgenommen werden. Zudem stellen wir Hinweise, Lösungen oder Interpretationshilfen zu den meisten Beobachtungsaufgaben online zur Verfügung (www.exkursionen-bzwl.altermattlab.ch).

Wir empfehlen, die Exkursion so zu planen, dass neben dem eigentlichen Exkursionsweg genügend Zeit für Beobachtungen eingerechnet wird.

Die meisten Exkursionen können von Frühling bis Herbst durchgeführt werden; die ideale Jahreszeit ist jeweils angegeben. Alle Exkursionen folgen, wenn nicht anders vermerkt, dem öffentlichen Wanderwegnetz, einige queren dabei Naturschutzgebiete. Die lokal geltenden Regelungen

zu Weggeboten und dem Schutz der Organismen sind zu beachten. Dem Gelände entsprechende

die jahreszeitlichen und witterungsbedingten Umstände müssen berücksichtigt werden. Weil die Exkursionen auch aquatische Lebensräume abdecken, wird von einer Durchführung nach starkem Regen oder bei Hochwasser abgeraten; im Uferbereich von Gewässern ist besondere Vorsicht geboten. Alle Exkursionen wurden vontestet; veränderte Wegführungen können jedoch bei allen Exkursionen auftreten. Geeignetes und aktuelles Kartenmaterial sollte also vorgängig konsultiert werden. Die Durchführung der Exkursionen und der Besuch der beschriebenen Lebensräume erfolgt auf eigene Verantwortung.

Wir danken allen Personen, die zur Erstellung dieses Buches beigetragen haben. Besonders danken möchten wir Matthias und Patrizia Haupt und Martin Lind vom Haupt Verlag für die Unterstützung des Projekts, Martin Lind für die Durchsicht und Bearbeitung aller Texte und Laura Dal Ben und Christoph Settele für das Layout. Ein besonderer Dank gilt Dorota Paczesniak für das Erstellen derstellt respektive nachbearbeitet. Franziska Cremer unterstützte uns bei der Beschaffung von zusätzlichem Bildmaterial und Bildrechten.

Viele Expertinnen und Experten haben uns fachlich unterstützt. Roman Alther, Manuel Babbi, Ariel Bergamini, Stefan Birrer, Ursula Bollens, Jakob Brodersen, Jürgen Dengler, Stefan Eggenberg, Sabine Fink, Ambros Hänggi, Christophe Le Nedic, Silvana Kaeser, Helen Küchler, Luis Lietha,

Stefan Lussi, Max Maurer, Remo Wüthrich und Antonia Zurbuchen gaben uns wertvolle Hinweise zu Beginn des Buchprojekts, haben fachliche Fragen beantwortet oder Informationen zu einzelnen Kapiteln beigetragen. Sebastian Altermatt, Zora Doppmann, Paula Meri, Rahel Müller, Valentin Moser, Luana Olbrecht und Basil Wüthrich testeten einige der Exkursionen vor Ort. Antonia Zurbuchen, Annette Bieger, Walter Brücker, Christoph Dietschi, Andreas Dietzel, Stefan Eggenberg, Martin Graf, Max Maurer, Ole Seehausen, Christian Stamm und Pascal Stucki korrigierten und kommentierten je eines der Buchkapitel. Raymond Delarze und Koni Osterwalder beurteilten und kommentierten das gesamte Buch. Wir danken all diesen Personen für ihre konstruktiven und hilfreichen Beiträge.

Das Buchprojekt wurde vom ETH Rat, der Eawag

Für das Verständnis blau-grüner Lebensräume und ihrer Biodiversität sind eigene Beobachtungen und Erfahrungen wesentlich. Die acht in diesem Buch vorgestellten Exkursionen ermöglichen einen solchen Zugang zum Thema. Die Exkursionen können mehrfach durchgeführt werden, um jahreszeitliche Veränderungen, Unterschiede zwischen trockenen und nassen Perioden oder die Entwicklung von Lebensräumen im Laufe der Zeit zu beobachten. Zusätzlich zum Naturerlebnis und zum intuitiven Verständnis ökologischer Vorgänge erlauben wissenschaftliche Konzepte der Ökologie, blau-grüne Lebensräume und ihre Biodiversität besser zu verstehen. Wissenschaftliche Konzepte zeigen in allgemeiner Form auf, wie Organismen als Bindeglied zwischen aquatischen und terrestrischen Le-

diesen Lebensräumen erfolgen und wie menschliche Aktivitäten aquatische und terrestrischefolgend werden einige Konzepte zur blau-grünen Biodiversität vorgestellt und mit Beispielen illustriert. Diese Einleitung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie steht nicht in direktem Bezug zu den einzelnen Exkursionen, jedoch werden die besprochenen Themen im Rahmen der Exkursionen auf konkrete Lebensräume und Prozesse angewandt und in den Beobachtungsaufgaben angewendet. Wir empfehlen darum, die Einleitung als allgemeine Vorbereitung für den Besuch der Exkursionen zu lesen: So können Sie die vielfältigen Themen der Exkursionen einordnen und in einen Zusammenhang bringen.

Ebenen und Komponenten der Biodiversität

Biodiversität bezeichnet die Vielfalt und Unterschiedlichkeit des Lebens auf der Ebene der Gene, der Arten und der Lebensräume sowie die Beziehungen zwischen diesen drei Ebenen. Die

schiedener Gene, Arten und Lebensräume inner-

wird die Artenvielfalt bestimmter Organismengruppen betrachtet, zum Beispiel die Artenzahl -

gen, weil sie relativ einfach zu erfassen und zu vergleichen ist. Die lokale Vielfalt, beispielsweise die Anzahl Fischarten in einem See, wird als a-Di-

versität, die regionale Vielfalt, beispielsweise alle Fischarten der Schweiz, als g-Diversität bezeichnet. Die Unterschiedlichkeit beschreibt, wie sich die Artenzusammensetzung oder die genetische Zusammensetzung räumlich oder zeitlich ändert, beispielsweise, ob mehrere Seen in einer Region jeweils gleiche oder verschiedene Fischarten enthalten. Dies wird als b-Diversität bezeichnet. Eine grosse b-Diversität entsteht, wenn einzelne Seen unterschiedliche Umweltbedingungen wie verschiedene Temperaturen, Tiefen und Wasserqualitäten aufweisen und dadurch unterschiedlichen Fischarten geeignete Lebensräume bieten. Allerdings können auch Seen mit ähnlichen Umweltbedingungen unterschiedliche Fischarten

Schwemmebenen Alpine Gewässer und

Alpine Schwemmebenen sind Auen von Fliessgewässern im Hochgebirge. Sie sind besonders stark durch den Transport, die Ablagerung und die Umlagerung von Geschiebe und Schwebstoffen geprägt und ausserordentlich dynamisch. Innerhalb einer Schwemmebene können sich die

ändern, was zur Ausbildung verschiedenartiger Lebensräume und einer hohen Artenvielfalt führt.

Viele alpine Schwemmebenen liegen im Vorfeld

ben und für eine beständige Wasserzufuhr sor-

scher wird sich die Dynamik der Schwemmebenen verringern. In grossen Teilen der Ebene wird eine Sukzession zu rein terrestrischen Lebensräumen erfolgen. Zusammen mit der Klimaerwärmung und der zunehmenden Sommertrockenheit wird dies die Vielfalt der Lebensräume und ihrer Arten einschränken.

Viele ehemalige Schwemmebenen wurden mit Staumauern in Speicherseen umgewandelt; sie wurden zu künstlichen aquatischen Lebensräu-

men, deren steile Ufer und unnatürliche Wasserpegelschwankungen keine Auendynamik zulassen. Ein zusätzlicher Ausbau der Wasserkraft könnte weitere Schwemmebenen durch Wasserableitung austrocknen oder durch Staumauern unter Wasser setzen. Um die wertvollsten alpinen Schwemmebenen zu schützen, wurden sie als Auengebiete von nationaler Bedeutung inventarisiert.

Auf dieser Exkursion besuchen Sie die Segnesböden, zwei alpine Schwemmebenen von nationaler Bedeutung im Kanton Graubünden. Die

im Sommer teilweise. Sie lernen die Dynamik von alpinen Auen mit ihren typischen Gewässerformen und Lebensräumen kennen, Sie erfahren die Auswirkungen des Klimawandels und setzen sich mit der Nutzung alpiner Gewässer und ihren ökologischen Folgen auseinander.

Alpine Schwemmebenen als blau-grüne Landschaften

Während die Alpen eine Gebirgskette und eine

alpine Höhenstufe alle Gebiete der Welt oberhalb der klimatischen Baumgrenze, aber unterhalb der klimatischen Schneegrenze. Es sind jene Gebiete, wo sich unter ungestörten Bedingungen eine niedrige, aber zusammenhängende Vegetationsdecke ausbilden kann. Alpine Lebensräume haben weltweit viele Eigenschaften gemeinsam: im Durchschnitt tiefe und stark schwankende Temperaturen mit Frösten, die ganzjährig auftreten können; intensive Sonneneinstrahlung; meist hohe Niederschläge; oft steile Hänge aus Fels und Schutt mit starker Erosion; überwiegend steinige, wenig entwickelte Böden mit geringer Aktivität von Bodenorganismen; eine niedrige bis kriechende Vegetation aus kleinen Sträuchern, Pols-

Flechten; eine spezialisierte Fauna, deren Lebenszyklus an die Kälte und (in mittleren und höheren Breiten) einen kurzen Sommer angepasst ist. Wasser, Schnee und Eis prägen die alpinen Lebensräume im Wechselspiel mit Gestein und

Wassers ist in alpinen Schwemmebenen besonders auffällig. Alpine Schwemmebenen entstehen dort, wo sich alpine Flusstäler im Längsver-

An diesen Stellen verzweigt sich der Fluss unter

tene Arme, die sich immer wieder verlagern. Dies

Sedimenten überschüttet. Dabei werden aufgrund der Strömungsmuster Sedimente unterschiedlicher Körnung abgelagert, auf denen sich zwischen den Umlagerungen ein Spektrum von wechselfeuchten bis wechseltrockenen Lebens-

Schwemmebenen sind somit eine besonders dynamische Form von Flussauen. Oft handelt es sich um ehemalige oder heutige Gletschervorfelder, das heisst, um Flächen, die in der jüngeren Vergangenheit noch ganz oder teilweise eisbe-

U-förmige Trogtäler und Moränen) von Erosion und Ablagerung durch Gletscher geprägt sind.nen ähnlichen ökologischen Faktoren ausgesetzt

Wechsel mit Trockenheit, Strömung und Materialverlagerung. Typische Auenarten können vorü-nach rasch regenerieren oder neu ansiedeln. Die von der Flussdynamik bewirkte Erosion, Sedimentation und Bettumlagerung setzt die Auenbewohner unberechenbaren mechanischen Belastungen und Änderungen der Lebensbedingungen aus. Während Hochwassern graben sich manche Tierarten tief in die Flusssohle ein, um den Kräften der Materialverlagerungen zu entgehen. Nach Hochwassern trocknet die Bodenober-

Die einzelnen Bereiche der aktiven Schwemmebene werden abwechselnd durchströmt und mit

mit ihren Wurzeln erreichen oder ihre Wasserverluste bei starker Sonneneinstrahlung einschränken. Auf feinen Sedimenten hingegen bleibt Feuchtigkeit zurück und ermöglicht eine rasche Ent-

den sich etwas höher gelegene Flächen ohne

dimenten entstanden sind und deshalb als Teil

Die grosse Vielfalt an Geländeformen, Flussdynamiken und Lebensräumen bedeutet, dass alpine Schwemmebenen Biodiversitäts-Hotspots innerhalb der alpinen Landschaft sind. Die dynamischen Bereiche der Schwemmebenen enthalten charakteristische Vegetationstypen, die auf diese Lebensräume spezialisiert und nur in diesen anzutreffen sind. Dazu gehören Schwemmufergesellschaften mit arktisch-alpinen Seggen und

ebene auch aufgewölbt sein. In den tieferen Randbereichen entstehen dann von Grundwasser

Kleingewässer mit einer vielfältigen aquatischen Schliesslich können Schwemmkegel durch Murgänge oder durch den stetigen Materialtransport

che Schwemmfächer. Durch ihre aufstauende Wirkung bewirken solche Schwemmkegel die Bildung von Mäandern und Flachmooren im oberen Teil einer Schwemmebene.

Vegetation alpiner Schwemmebenendeln sich in vorübergehend inaktiven Bereichen

Mosaik von lückigen und mehr oder weniger dich-zengemeinschaften räumliche Unterschiede in einem wichtigen Standortfaktor widerspiegelt,tiv zum Wasserpegel, spricht man von einer Zonierung. Wenn das Mosaik hingegen eine unterschiedliche Entwicklungsdauer widerspiegelt, spricht man von Sukzessionsstadien. In einer dynamischen Aue sind Zonierung und Sukzession nicht klar voneinander zu unterscheiden, da höher gelegene Bereiche (Zonierung) meist auch weni-

somit mehr Zeit zur Vegetationsentwicklung bieten (Sukzession).

Boden ständig feucht bis nass

Boden zeitweise austrocknend

KleinseggenriedWollgrasflurMoosrasen Quellfluren

Alpine Schwemmufervegetation Weidenröschenflur

Alpine Rasen und Schuttfluren

Abbildung 8.5 zeigt schematisch die wichtigsten Vegetationstypen alpiner Schwemmebenen. Dabei wird zwischen ständig vernässten Feuchtgebieten (in grundwassergespiesenen Randbereichen oder im Umfeld von Mäandern) und zeitweise austrocknenden, etwas höher gelegenen Uferbe-

typische Arten sind in Abbildung 8.6 dargestellt. Kleinseggenrieder (Flachmoore) entstehen in längerfristig stabilen, vernässten Bereichen. Je nach Kalkgehalt des Wassers und der Sedimente kann es sich um artenreiche Kalk-Kleinseggenrieder, artenärmere saure Kleinseggenrieder oder Mischformen handeln (Exkursionen 5, 6 und 7).

Eriophorum scheuchzeri oder Schmalblättriges Wollgras E. an ) bilden oft reine, lückige oder geschlossene Pionierbestände in Bereichen, die regelmäs-

kleinen, behaarten Samen der Wollgräser können offene Flächen mit angespültem Feinmaterial schnell besiedeln. Wenn sich die Wollgräser etabliert haben, stabilisieren sie den Untergrund mit ihren unterirdischen Kriechstängeln.

Alpine Schwemmufervegetation tritt auf jährlich auf. Sie besteht hauptsächlich aus kleinwüchsigen Seggen ( , etc.) und Binsen ( , ). Einige dieser auf Kälte spezialisierte Arten mit arktisch-alpiner Verbreitung gelten als Relikte aus der Eiszeit; ihre aktuellen Vorkommen und die geeigneten Lebensräume sind zu isoliert, um eine Neubesiedlung zu ermöglichen. Ihre Erhaltung hat beim Schutz alpiner Schwemmebenen deshalb höchste Priorität. -

) wachsen leicht erhöht um Grundwasseraustritte am Hangfuss im Randbereich der Schwemmebene. Es handelt sich dabei um stabile Lebensräume mit langsamer Strömung und geringer Sedimentzufuhr, aber oft mineralstoffreichem Wasser. Im Strömungsbereich entwickeln sich moos- und

Im Gegensatz zu Wasserableitungen führt die An-

oberhalb der Staumauer. Viele alpine Schwemmebenen sind dadurch verschwunden. Als die besonders wertvolle Greina-Hochebene Anfang der

regte sich Widerstand. Dieser führte zum Schutz dieser Schwemmebene und zur Einführung von Ausgleichszahlungen an Gemeinden für den Verzicht auf die Wasserkraftnutzung in besonders schützenswerten alpinen Landschaften. Der damals beschlossene Vorrang des Natur- und Landschaftsschutzes gegenüber der Energiegewinnung wird heute leider wieder infrage gestellt.

Die gezielte Nutzung von gestautem Wasser zur Stromproduktion in Zeiten hohen Verbrauchs

Diese als Schwallbetrieb oder Schwall-SunkBetrieb bezeichneten Schwankungen sind für

werden Organismen weggespült und driften ab;

fallenden Bereichen des Flussbettes und sterben. Manche Arten ertragen Schwall-Sunk besser als andere oder können ausweichen. Deshalb ist die Artenzusammensetzung in Schwall-Sunk-Strecken von Fliessgewässern verändert. Zur Verminderung der negativen Auswirkungen müssen die reduziert wird. Alternativ kann der Übergang zwischen den Phasen stufenweise erfolgen oder die

becken gebremst werden.

Die von einem genutzten Gewässer transportierten Feststoffe lagern sich vor der Wasserableitung oder vor der Staumauer ab. Diese Sedimente müssen periodisch (bis zu mehrfach täglich) weggespült werden. Dadurch gelangen die Fest-

Sie stören die aquatischen Lebensräume durch die massive Trübung des Wassers und durch die Ablagerung der feinen Sedimente auf der Flusssohle, die dadurch ihre Durchlässigkeit und Lebensraumfunktion verliert. Spülungen sind im -

ser von Gletschern viel Material mitführt. Sie bewirken insgesamt eine Anreicherung von Sedimenten im Flussbett unterhalb der Ableitung oder Staumauer und verändern die Gerinneform des Gewässers.

Spülungen praktisch keine wirbellosen Tiere in den betroffenen Flussabschnitten überleben. Für insektenfressende Vögel wird damit die Nahrungsgrundlage während der Brutzeit reduziert. Erst im Herbst können diese Abschnitte bei ab-

werden, sodass sich die Unterschiede zwischen den Gewässern wieder ausgleichen. Dies setzt

(kleinere Bäche ohne Ableitungen) oder von Refugien (schützende Strukturen am Grund von Gewässern oder an naturnahen Ufern) als Quelle der Wiederbesiedelung durch überlebende Tiere voraus. Eine Ableitung der noch vorhandenen natur-

Fauna im Hauptgewässer zum Verschwinden bringen.

Die Exkursion führt in das Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona in den Ostschweizer Alpen. Bekannt ist das Gebiet vor allem durch die Glarner Hauptüberschiebung: Im Zuge der Alpenbildung wurden an der Grenze der europäischen und der afrikanischen Kontinentalplatten ältere Gesteinsschichten über jüngere Schichten geschoben. Die Deckenstapel wurden nachfolgend um mehrere Kilometer angehoben und über Jahrmillionen erodiert. Dadurch wurde die Schicht-

legt, sodass sie heute übereinander an der Ober-steinsschichten, die heute die Berggipfel bilden, handelt es sich um sogenannten permischen Verrucano (auch «Glarner Verrucano» genannt), ein Sammelbegriff für Sedimentgesteine, die vorschen Kontinentes im Meer abgelagert wurden. Die meist grauen oder roten Gesteine sind mehrheitlich quarzreiche Ton- und Sandsteine mit Einlagerungen von Geröll vulkanischer Herkunft. Bei

den jüngeren Gesteinsschichten handelt es sich einerseits um dicke, harte Kalkbänke aus der Zeit

den jüngeren Glarner Flysch, bestehend aus Wechsellagen von Sandsteinen und Tonschie-

der Alpenbildung in einem Meeresgraben über den Kalkschichten abgelagert wurde.

Ein zweites bekanntes erdgeschichtliches Ereig-

tonhaltiges Kalkgestein und stürzten wahrscheinlich innerhalb von Minuten ins Flimser Tal und bis ins Rheintal hinunter. Es ist der grösste bekannte Bergsturz der Alpen. Mögliche Auslöser des Bergsturzes waren eine Schwächung der Gesteine

durch Klimaschwankungen am Ende der letzten Eiszeit, ein Aufquellen von Tonschichten im Gestein durch eindringendes Wasser und/oder ein Erdbeben.

Der Rhein war damals von einem vorangehenden kleineren Bergsturz bei Tamins zu einem See aufgestaut. Die Bergsturzmasse vermischte sich mit dem Seewasser und den Sedimenten am Seegrund zu einer kompakten Masse, die das Tal grossräumig füllte, und in die sich der Rhein später wieder unter Bildung der Rheinschlucht eingeschnitten hat. Oberhalb der Rheinschlucht blieb die Bergsturzmasse als lockerer Schutt liegen, der heute die raue Waldlandschaft um Flims bildet.

Der Schutt ist ein guter Grundwasserleiter. Der berühmte Caumasee unterhalb von Flims hat keine

oberirdische Teil eines viel grösseren Grundwassersees.

Die zwei Segnesböden sind in ehemaligen Glet-

sind schon seit längerer Zeit eisfrei, ebenso das ganze Einzugsgebiet des unteren Segnesbodens. Das Einzugsgebiet des oberen Segnesbodensschert; ein rascher Gletscherrückgang setzte ab

in das Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen; der obere Segnesboden als Gletschervorfeld (Glatschiu dil Segnas) und der untere Segnesboden (Plaun Segnas Sut) als alpine Schwemmebene.

Exkursionsgebiet am Übergang von den niederschlagsreichen Nordalpen zu den trockenen Zentralalpen. Der mittlere Jahresniederschlag behöher ist. Die Lage an der Grenze von zwei bio-

lokalen Artenvielfalt. Die Mischung verschiedener Gesteine trägt weiter zur Vielfalt der Lebensräume und zur Artenvielfalt bei.

Die Region Flims-Laax gehörte zu den ersten grossen Skigebieten der Schweiz. Die ersten Bah-

starken Wachstum der Bevölkerung und der Wirt-

wurde maschinell eingeebnet und mit Rasenmischungen begrünt), um die Kapazität und Sicherheit der Pisten zu erhöhen und die zum Betrieb notwendige Schneeschicht zu reduzieren. Auf dem heute stark abgeschmolzenen Vorabglet-

Pistenabschnitte künstlich beschneit.

Distanz/Höhenmetermeter (bis Bergstation Nagens)

Stationen

Übersicht unterer Segnesboden (Plaun Segnas Sut)

Intermittierende Fliessgewässer im Karst Feuchtgebiete in der Schwemmebene

Amphibien in alpinen Flachgewässern

Dynamische Aue

Inaktive Aue mit Trockenvegetation

Oberer Segnesboden (Plaun Segnas Sura)

Wasserableitung zur Stromproduktion

Speichersee Nagens, Skipistenbeschneiung und Fischerei

Anreise

Per Zug nach Chur, dann Postauto nach Flims Bergbahnen. Mit mit dem FlemXpress über Startgels nach Nagens Sura (A).

Rückreise

Ab Nagens beziehungsweise ab Nagens Sura (B) mit der Bergbahn nach Flims oder ab Alp Nagens (beim See) mit dem Postauto nach Laax fahren. Von dort mit dem Postauto zum Bahnhof Chur. AbXpress nach Flims fahren.

Anforderungen

Überwiegend raue, teilweise steile und leicht exponierte Bergwanderwege. Gute Kondition und Trittsicherheit sowie Bergschuhe sind erforderlich. Wanderstöcke sind empfohlen.

Empfohlene Jahreszeit

Juni bis August

Station [2736860/1192915]

Überblick unterer Segnesboden

Der untere Segnesboden liegt auf einer Meeresalpine Schwemmebene, die in einem eiszeit-

aus einem grossen, trichterförmigen Einzugsgebiet aus Schutt und Felsen mit einer Kammhöhe

scherte Einzugsgebiet wird durch den Piz Segnas und den vorgelagerten Atlas zweigeteilt. Die Zu-

Teils sammeln sich im oberen Segnesboden und gelangen über einen grossen Wasserfall (gegenüber dem aktuellen Standort) in die untere Ebene

Der unmittelbare Kontakt der Schwemmebenen

ständige, reichliche Zufuhr von Geschiebe und Schwebstoffen. Dies unterscheidet die Schwemmebenen von der Moorlandschaft Fulensee (Exkur-

vorher in einem höher gelegenen Talboden abgelagert hat.

Im unteren Segnesboden sind die drei typischen

Gerinneform an einem Ort hängt vom lokalen Gefälle der Fliessstrecke und von der Beschaffenheit des Flussbettes ab; sie bestimmt die vorkommenden Lebensräume.

Ein geradliniges oder leicht pendelndes Gerinne kennzeichnet steile Flussabschnitte mit starker Strömung oder Fliessstrecken durch enge, felsige

starke Erosions- und Transportkraft, während

kaum Sedimente abgelagert werden. Zwischen dem aquatischen Lebensraum (Fliessgewässer) und den umgebenden terrestrischen Lebensräu-

tens einen schmalen Uferbereich.

Ein verzweigtes Gerinne mit mehreren vernetz-

aktive Schwemmebenen mit starker Zufuhr, Ablagerung und Umlagerung von grobem Geschiebe. Verzweigte Gerinne kommen oft in Gletschervorfeldern vor oder dort, wo steile Flussab-

kommen Pionierlebensräume vor.

Ein mäandrierendes Gerinnezeichnet Flussabschnitte mit sehr geringem Gefälle in breiten Flussebenen mit viel Feinmaterial.

Diese Gerinneform kommt im alpinen Gelände

oder -kegel), deren stauende Wirkung die Sedimentation von Feinmaterial ermöglicht hat. Hier kommen Feuchtgebiete vor.

Beobachtungen

¬ Unterteilen Sie den unteren Segnesboden in die verschiedenen Gerinne¬ Flussdynamik?

Der steile Nordhang des Graubergs ist stark verkarstet und weist die typische Hydrologie vonckerung und rascher, weitgehend unterirdischer nach Ende der Schneeschmelze stark variierende Wasserführung der Fliessgewässer und Quellen. unteren Segnesbodens) weisen alle ein intermitzeitweise Wasser und trocknen zwischendurch ganz aus. Intermittenz ist in Karstgebieten aufgrund der geringen Wasserspeicherung im Boden weit verbreitet.

¬ Niederschlagswasser?

¬tische Tiere überdauern können?

¬ überdauern?

Florian Altermatt ist ordentlicher Professor für Aquatische Ökologie an der Universität Zürich und der Wasserforschungsanstalt Eawag. Er lehrt und forscht zur Biodiversität in der Schweiz, mit einem besonderen Fokus auf Integration von Grundlagenforschung und Praxis.

Sabine Güsewell ist Umweltnaturwissenschaftlerin und Biostatistikerin. Sie hat an der ETH Zürichschutzprojekte begleitet.

Rolf Holderegger ist Biologe und forscht zur terrestrischen Biodiversität und Naturschutzbiologie an der WSL Eidgenössische Forschungsanstalt in Birmensdorf bei Zürich. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Umsetzung von Forschungsresultaten in die Praxis. Er lehrt an der ETH in Zürich.

Adressen:

Eawag: Das Wasserforschungsinstitut des ETH Bereichs und Eidg. Forschungsanstalt WSL

Ammoniak 233, 238, 239

Epiphyt, epiphytisch 69

Autotroph 33

Barcoding 82

Bärtierchen 265, 272, 273

Firn 264, 265

Flohkrebs 37, 56, 57, 82, 83, 224, 225

Frosttrocknis 277

Futterwiese 246, 247

Isotop 37, 328

Juragewässerkorrektion 97

Kaltwasserspezialist 329

Kleine Eiszeit 264

Giessen 75, 58, 87

Gletschermilch 263, 285, 322, 328

Gneis 267, 268, 273

Granit 267, 268

Graslandwirtschaft 238

Lawine 263, 273, 275, 277, 287

Hangmoor 234, 235

Hartholzaue 23, 92, 93

Luftleitungsgewebe 93

Hydrologische Pufferzone 252

224, 225

Schneedecke 277, 287

Schneeschimmel 276, 277

Schüttung 57, 59, 72, 74

Permafrost 264

Schwingrasen 267, 284

Poikilohydrisch 272

Quellwasser 55, 58, 82, 242

Radiation 224, 225

Sturzquelle 57

Tannenwald 232

Wildheu 274

Tuff 58, 74

Turbine 72, 324

233, 237, 264

Viehwirtschaft 263

Wärmetauscher 223

Wassermilben 59

Wasserpegel 53, 294, 296

Schaf-Schwingel 79

Schaumkraut, Bitteres 59

Scheiden-Wollgras 279

Scheuchzers Wollgras 298

Schlangenknöterich 235

Schliessmundschnecke, Gitter-

Schliessmundschnecke, Kleine 66

Schmalblättriges Wollgras 279, 298,

Schnabelbinsen-Arten 267

Schnabel-Segge 267, 284

Schneeschimmel, Schwarzer 277

Schoenus spp. 235, 267

Schoenus ferrugineus Schoenus nigricans

Schwarzdorn

Signalkrebs 96 Silberpappel

Silberwurz 287 Sonnentau,

Spreizender

Starknervenmoos,

Staudenknöterich

Sumpf-Herzblatt

Walddeckelschnecke, Kleine 66

Waldföhren 66

Wald-Frauenfarn 275

Wald-Geissblatt 92

Waldlaubsänger 62

Waldrebe 92

Wandermuschel 96

Wasserhahnenfuss, Spreizender 77

Wasserralle 27

Wechselblättriges Milzkraut 59

Weide, Lavendel- 94

Weide, Silber- 94

Weidenröschen, Mierenblättriges 59

Weissliches Bohnenmoos 298

Weisstanne 69, 247

Westliche Haferkornschnecke 66

Wiesen-Bärenklau 247

Winterhaft 265

Wollgräser-Arten 267

Wollgras, Breitblättriges 235

Wollgras, Scheiden 279

Wollgras, Scheuchzers 298

Wollgras, Schmalblättriges 279, 298,

Wurmfarn, Echter 275

Z

Zerbrechlicher Blasenfarn 66

Umschlaggestaltung, Gestaltung und Satz: pooldesign.ch

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlags ist unzulässig.

Gedruckt in Slowenien

unterstützt.

Sie möchten nichts mehr verpassen?

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bleiben Sie via Newsletter auf dem neuesten Stand

www.haupt.ch/informiert

freuen wir uns immer über Anregungen zum Programm und schätzen Hinweise auf Fehler im Buch, sollten uns welche unterlaufen sein.

www.haupt.ch

Aquatische und terrestrische Lebensräume sind herrscht ein reger Austausch von Stoffen und räumen geprägt. Das vorliegende Buch lädt dieser Lebensräume und ihre Biodiversität aktiv

ISBN 978-3-258-08368-1