O. Adrian Pfiffner

O. Adrian Pfiffner

O. Adrian Pfiffner

O. Adrian Pfiffner

O. Adrian Pfiffner studierte und doktorierte an der ETH-Zürich. Nach Aufenthalten in Vancouver (Kanada) und Neuenburg wurde er 1987 als Professor an die Universität Bern berufen. In seinen Forschungen beschäftigt er sich mit dem Bau und der Entstehung von Gebirgen. Hierzu analysiert er Gesteinsproben im mikroskopischen Bereich sowie die Tiefenstruktur wie auch die Oberflächenformen von Gebirgen. Fallbeispiele stammen aus der gesamten Welt.

2. Auflage 2024

1. Auflage 2019

ISBN 978-3-258-08233-2

Umschlag, Gestaltung und Satz: pooldesign.ch, Zürich Grafiken/Illustrationen: O. Adrian Pfiffner, Andreas Baumeler

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2024 Haupt Verlag, Bern

Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlags ist unzulässig.

Wir verwenden FSC®-zertifiziertes Papier. FSC® sichert die Nutzung der Wälder gemäß sozialen, ökonomischen und ökologischen Kriterien. Gedruckt in Slowenien

Diese Publikation ist in der Deutschen Nationalbibliografie verzeichnet. Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://dnb.dnb.de.

Der Haupt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

© Shutterstock, Huza Studio

Sie möchten nichts mehr verpassen?

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bleiben Sie via Newsletter auf dem neuesten Stand

www.haupt.ch/informiert

Wir verlegen mit Freude und großem Engagement unsere Bücher. Daher freuen wir uns immer über Anregungen zum Programm und schätzen Hinweise auf Fehler im Buch, sollten uns welche unterlaufen sein.

www.haupt.ch

Nachdem ich über viele Jahre den Studierenden der Geowissenschaften die Geologie der Schweiz näherbringen durfte und diverse meiner Forschungsprojekte sich ebenfalls mit dieser Problematik auseinandersetzten, war es mir ein Anliegen, meine Faszination für dieses Thema auch der breiten Öffentlichkeit näherzubringen. Dabei entschloss ich mich, den Zugang zur Geologie über die Landschaften zu eröffnen, denn es sind diese Landschaften, die jeder Betrachterin und jedem Betrachter direkt zugänglich sind. «Landschaft» ist ein dehnbarer Begriff. Hier ist er als Naturlandschaft im Kilometer-Maßstab zu verstehen, die ohne das Dazutun des Menschen entstanden ist.

Das vorliegende Buch richtet sich an jene Leute, die sich für die Landschaften und die Geologie unseres Landes interessieren. Wie entstanden diese Landschaften? Welche Vorgänge sind verantwortlich für die Bildung einzelner Landschaften, Berge, Täler und anderer Oberflächenformen? Warum gibt es so verschiedene Formen von Berggipfeln und Talflanken? Was für eine Rolle spielt dabei der geologische Untergrund? Wie ist dieser geologische Untergrund beschaffen? Welche Gesteine sind im Felsuntergrund anzutreffen? Was ist deren Entstehungsgeschichte? Und wie entstanden die Alpen als Gebirge?

Der Text ist so konzipiert, dass er auch für interessierte Laien verständlich ist. Der Einbezug von zahlreichen Fotos und Grafiken als Anschauungsmaterial soll das Verständnis der geologischen Formen und Prozesse erleichtern.

Zu Beginn werden die Großlandschaften Juragebirge, Mittelland und Alpen vorgestellt. Es folgt eine kurze Übersicht zu den wichtigsten Gesteinstypen, welche im Felsuntergrund angetroffen werden. Das nachfolgende Kapitel gibt einen Abriss über die Entstehung von Gebirgen. Dabei kommen sowohl die Prozesse im Erdinneren, welche die Heraushebung eines Gebirges verursachen, zur Sprache, als auch die Oberflächenprozesse, welche für die Landschaftsgestaltung verantwortlich sind. Der geologische Bau der Schweiz wird anschließend etwas eingehender mit der regionalen Verteilung der Typenlandschaften verknüpft. Schließlich wird die geologische Entwicklungsgeschichte der Schweiz dargestellt. Während die ältere Geschichte im Zusammenhang mit plattentektonischen Vorgängen erklärt wird, kann die jüngste, von Eiszeiten

geprägte Geschichte anhand der heute noch andauernden geologischen Vorgänge beleuchtet werden.

Die Schweizer Luftwaffe (© VBS) stellte in großzügiger Weise spektakuläre Luftbilder zur Verfügung. Zu speziellem Dank für die Hilfe bei der Auswahl der Bilder bin ich Maj Martin Stauffer verpflichtet. Mein Dank geht auch an Ruedi Homberger für einen unvergesslichen Flug durch die Alpen und die hervorragenden Aufnahmen.

Wie schon in meinem Buch «Geologie der Alpen» konnte ich mich bei der Gestaltung der Grafiken wiederum auf die wertvolle Hilfe von Andreas Baumeler stützen. Seine gestalterischen Fähigkeiten trugen viel zur Aussagekraft und Ausstrahlung der Abb. bei. Die Abb. sind mehrmals zwischen uns hin und her gesegelt, bis wir beide zufrieden waren. Mein Dank geht auch an Martin Lind vom Haupt Verlag für seine Unterstützung bei der Planung des Buches und sein eingehendes Lektorat. Schließlich danke ich auch Herrn Christoph Settele von pooldesign.ch für seine Ratschläge bei der Vorbereitung zur Drucklegung. Anne-Marie danke ich für ihre Geduld und ihre kritischen Bemerkungen zu Textpassagen, die für den Laien ins Unverständliche abzusinken drohten.

Adrian Pfiffner

Domat/Ems, im Dezember 2018

Bemerkungen zur 2. Auflage

Nach dem Erscheinen der «Landschaften und Geologie der Schweiz» sind mir zahlreiche Kommentare zu falsch angeschriebenen Berggipfeln in Fotos, sowie Druckfehler und Umformulierungen im Text zugestellt worden. Ich möchte hier insbesondere Felix Brassel, Andreas Pfammatter, Daniela und Simon Oberli, sowie Till Born für ihre Rückmeldungen danken. Insgesamt sind über 30 Abbildungen korrigiert worden.

Bern, im Juli 2024

In diesem Kapitel werden die großmaßstäblichen Landschaften der Schweiz aus der Vogelperspektive skizziert. Maßgebend sind dabei die topografischen Höhen sowie die Höhenunterschiede. Anschließend werden die geomorphologischen Formen der Landschaften vorgestellt. Dazu zählen die Formen der Berge und Täler wie auch deren Flanken. Zu diesem Zweck werden einzelne regionale Beispiele näher betrachtet. Abschließend wird der geologische Bau des Felsuntergrundes der Großlandschaften erläutert. Alle in diesem einführenden Kapitel beschriebenen Phänomene werden in den folgenden Kapiteln nochmals vertieft behandelt.

Nachfolgende Doppelseite:

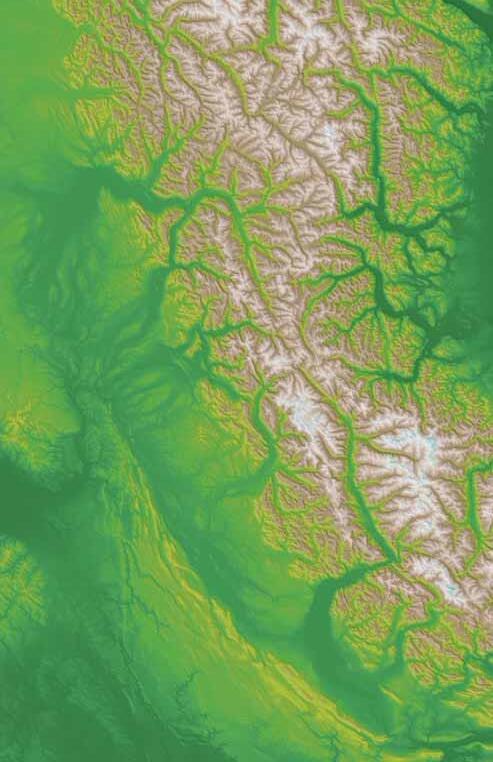

Abb. 1-1 A Das digitale Höhenmodell der Schweiz (erstellt mit AdS) verdeutlicht die Verteilung der Höhenlagen sowohl von Bergen und Hügeln als auch von der Höhe und Breite der Talböden.

Abb. 1-1 B Die Reliefkarte der Schweiz (erstellt mit AdS) bringt Bergketten und Täler besonders deutlich in Erscheinung.

Traditionell wird in der Schweiz zwischen den Großlandschaften Jura, Mittelland und Alpen unterschieden. Wenn auch diese Unterteilung in erster Näherung sinnvoll ist, bestehen Randbedingungen, welche dieses Bild stören. Abb. 1-1A zeigt ein digitales Höhenmodell, in welchem die Höhenlagen jedes dargestellten Punktes mittels Farben wiedergegeben sind. Ohne Weiteres erkennt man in diesem ein grünes Band mit Höhen unter 1000 m ü. M., welches sich von Genève über Bern und Zürich zum Bodensee erstreckt, und welches man gemeinhin mit dem Begriff «Mittelland» assoziiert. Nordwestlich davon zeichnet sich ein gelb-grün geflecktes Gebiet mit Höhenlagen von 1000–1500 m ü. M. ab, das dem Juragebirge entspricht (in diesem Buch wird der Jura explizit als «Juragebirge» bezeichnet, um Verwechslungen mit dem Jura als Zeitalter zu vermeiden; für eine Übersicht über die geologischen Zeitalter und ihre Abfolge beachten Sie bitte die entsprechende Skala im Buchumschlag hinten). Die eigentlichen Alpen zeichnen sich durch Höhenlagen zwischen 2000–3000 m ü. M. (rot in der Karte) aus. Eingelagert darin sind die lila-blau gefärbten Regionen der höchsten Erhebungen (Mont Blanc-Gebiet, südliches Wallis, Aletsch-, und Bernina-Gebiet). Auffallend sind die tief eingeschnittenen Haupttäler von Rhone, Aare, Reuss und Rhein auf der Alpennordseite sowie Toce, Maggia, Ticino, Mera und Adda auf der Südseite.

Abb. 1-1B zeigt das Relief, das heißt die lokalen Höhenunterschiede. Im Juragebirge sind darin die Juraketten deutlich sichtbar. Im Mittelland fällt auf, dass die Region westlich und östlich von Zürich ein sanftes Relief besitzt und mehrere Seen aufweist. Weiter im Osten, zum Bodensee hin, besteht ein markanteres Relief, welches durch kleinräumige Hügelzüge geprägt ist. Besonders hervorstechend ist die Umgebung des Hörnli im Zürcher Oberland. Im Westen zeigen die Hügelzüge und Täler der Region östlich und westlich von Bern ein auffallendes Relief. Besonders markant ist hier die Region des Napfs. Schließlich zeigt das Mittelland westlich der Saane gegen den Léman hin wiederum ein sanfteres Relief. Die Schweizer Alpen zeichnen sich durch ein von vielen Tälern zerschnittenes Oberflächenmuster aus. Herausstechend sind die Quertäler: das Rhonetal zwischen Martigny und Léman (QRho), das Aaretal bei Thun (QAa), das Reusstal südlich des Urnersees (QRe), das Tal der Linth (QLi), das St. Galler Rheintal (QRhe) sowie die Leventina (QTi). Markante Längstäler verlaufen parallel zur alpinen Gebirgskette. Beispiele hierzu sind das Rhonetal flussaufwärts von Martigny (LRho), das Vorderrheintal (LVR), das Inntal im Engadin (LIn), und auf der Alpen-Südseite das Tal der Adda im Veltlin (LAd). Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas. Hier treffen sich die Wasserscheiden der Entwässerungssysteme von Nordsee (Rhein), Schwarzem

Abb. 1-1 C Karte der Wasserscheiden zwischen Nordsee, Mittelmeer, Adria und Schwarzem Meer.

Meer (Inn), Mittelmeer (Rhone) und Adriatischem Meer (Po und Etsch) (vgl. Abb. 1-1C). Das Einzugsgebiet des Rheins macht den größten Teil der Schweizer Landfläche aus. Entsprechend fließen etwa 68 % des Wassers aus der Schweiz in die Nordsee. Im Süden verläuft die Wasserscheide entlang des Alpenkamms. Etwas überraschend ist die Wasserscheide zwischen Rhein- und Rhonesystem im Juragebirge: sie verläuft schräg und quer durch dieses Gebirge. Die Entwässerung von Po und Etsch/Adige erfolgt ins Adriatische Meer, aber auf getrennten Pfaden. Der Inn wiederum mündet in Passau in die Donau und sorgt dafür, dass knapp 5 % des Wassers aus der Schweiz ins Schwarze Meer fließt. Am Lunghinpass treffen sich die Wasserscheiden zwischen Nordsee, Schwarzem Meer und Adria. Eine weitere dreifache Wasserscheide befindet sich am Pizzo Rotondo. Von hier aus entwässern Ticino, Reuss und Rhone in die Adria, die Nordsee und das Mittelmeer. Im Folgenden werden die geomorphologischen Formen der Großlandschaften Jura, Mittelland und Alpen anhand einiger lokaler Beispiele näher besprochen. Die Abb. 1-2 illustriert die Situation im Juragebirge. Deutlich erkennt man die Abfolge von längeren Bergrücken – den Juraketten – getrennt durch Täler. Die Bergrücken erreichen Höhen von 1000 m und mehr, die Talböden liegen mehrere Hundert Meter tiefer. Das Nordsee

Foto in Abb. 1-2 zeigt den Blick auf Neuenburg und die frontale Kette des Juragebirges mit dem Chaumont (rechts im Bild, ca. 1100 m). Diese Kette wird gegen WSW niedriger (850 m am linken Bildrand) und ist nahe der Bildmitte von der Schlucht des Seyon zerschnitten. Die zweite Kette, hinter dem flachen Talboden des Val de Ruz, ist bedeutend höher. Sie erreicht am Mont Racine im SW eine Höhe von 1439 m, am Mont d’Amin im Osten 1407 m.

Demgegenüber ist die Morphologie des Mittellandes, illustriert anhand zweier Beispiele in Abb. 1-3, wesentlich sanfter. Abb. 1-3A zeigt das sanfte Relief im westschweizerischen Mittelland; im Vordergrund die Stadt Freiburg, im Hintergrund der Murtensee und, den Horizont bildend, die frontalen Juraketten Chasseron – Chaumont – Chasseral. Sanfte, teilweise bewaldete, SW-NE verlaufende Hügelzüge, die von relativ breiten Mulden getrennt sind, kennzeichnen das Relief. Die Hügelzüge erreichen eine Höhe von kaum 700 m. In einer dieser Mulden liegt der auf dem Foto am rechten Rand sichtbare Murtensee. Während der letzten Eiszeit überfuhr der Rhonegletscher diesen Teil des Mittellandes und glättete die Landoberfläche.

Unregelmäßig angeordnete Tälchen bzw. Gräben charakterisieren das Mittelland im Vorfeld des Napfs. Im Vordergrund des Fotos in Abb. 1-3B liegt Langnau im Emmental. Rechts im Hintergrund erkennt man die

Abb. 1-2 Blick auf die Ketten des Faltenjuras am Neuenburgersee.

Foto © VBS.

Abb. 1-3 A Blick auf das westliche Mittelland. Im Vordergrund die Stadt Freiburg und eine Schlaufe der Saane, im Hintergrund die Juraketten. Foto © VBS. Die Juraketten schießen abrupt aus dem Mittelland und überragen dieses um 800 Meter. Die Höhenunterschiede innerhalb des Mittellandes betragen kaum 200 Meter. Einige der länglichen, bewaldeten Hügel vor dem Murtensee und am linken Bildrand bestehen aus Moränenmaterial, welches vom Gletscher der letzten Eiszeit zusammengeschoben und aufgetürmt wurde (sogenannte Drumlins).

Abb. 1-3 B Blick Richtung Norden auf das bernische Mittelland im Vorfeld des Napfs. Im Vordergrund ist Langnau zu sehen. Foto © VBS. Die Anlage des Tales des Ober Frittebach, welches von Langnau nach hinten (Norden) Richtung Napf zieht, ist durch das Einfallen der Schichten im Felsuntergrund bedingt. Die Nagelfluh- und Sandsteinbänke tauchen nach links (Westen) in den Untergrund. Längs weicher Mergelschichten fraß sich der Ober Frittebach in die Gesteinsschichten. Der Höhenunterschied zwischen dem bewaldeten Rücken und dem Talgrund beträgt rund 200 Meter.

Anhöhen des Napfs. Die einzelnen rundlichen Ketten zwischen den Gräben erreichen Höhen von knapp 1000 m, steigen Richtung Napf auf rund 1300 m an.

Die Grenze zwischen Mittelland und Alpen ist eine allmähliche. Dies hängt damit zusammen, dass die Gesteinsschichten im Unt ergrund im Mittelland relativ flach liegen, Richtung Alpen hin aber aufgestellt sind. Dies ist an linear angeordneten Hügelzügen zu erkennen, wie auf dem Foto in Abb. 1-4A ersichtlich wird. Das Foto zeigt das Entlebuch mit Wiggen im Vordergrund sowie Escholzmatt und Schüpfheim in der Bildmitte. Ein klar erkennbarer langgestreckter Hügelzug erstreckt sich auf der linken Flanke des Haupttales und erreicht eine Höhe von 1000 m bei Oberischwand. Die linke, nordwestliche Flanke des Hügelzugs besitzt eine geringere Neigung als die südöstliche, gegen die Kleine Emme einfallende Seite. Diese Morphologie rührt daher, dass der Felsuntergrund des Hügelzuges aus einer harten, nach Nordwesten einfallenden Gesteinsplatte besteht. Auf der rechten Seite des Entlebuchs fallen die Bergrücken der Beichle und der Farnere auf. Hier ist die nordwestliche Flanke jeweils steiler als die (im Falle der Beichle versteckte) südöstliche Flanke. Der Felsuntergrund der Beichle und der Farnere ist eine harte Gesteinsschicht, die nach Südosten einfällt.

Im Hintergrund erkennt man eine Reihe von deutlich höheren Bergen mit auffallend hellen Felswänden (Mittaggüpfi, Pilatus, Schimberig). Diese Bergkette gehört bereits eindeutig zu den Alpen. Die rote Linie markiert die Grenze zwischen den Gesteinen des Mittellandes und jenen der Alpen.

Deutlich asymmetrische Bergformen zeigen sich beim Blick vom Speer in Richtung Federispitz in Abb. 1-4B. Die Bergformen werden durch die geneigten Schichten im Untergrund verursacht. Das Foto ist vom Gipfel des Speers (1951 m) in Richtung SW aufgenommen. Die Schichtköpfe im Vordergrund verbinden sich mit jenen im Federispitz. Der Übergang vom Mittelland zu den Alpen ist hier fließend.

Im Folgenden werden einige ausgewählte typische Landschaftsformen der Alpen illustriert. Das Augenmerk liegt dabei auf der Abhängigkeit dieser Formen von der jeweiligen Gesteinszusammensetzung des Felsuntergrundes. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die Gesteinszusammensetzung die Erosionsresistenz der Berge beeinflusst. Erosionsresistente Gesteine wie Granit, Gneis und Kalkstein manifestieren sich deshalb meist als Härtlinge in der Landschaft, während «weiche» Tonstein-/Sandsteinabfolgen die Form der eingeschnittenen Täler prägen.

Im Aletschgebiet besteht der Felsuntergrund hauptsächlich aus Granitgesteinen. Das flächige Auftreten dieser Granite bewirkte, dass das

Abb. 1-4 A Blick nach Nordwesten auf das Entlebuch. Foto © VBS. Die rote Linie markiert den Kontakt zwischen Mittelland und Alpen. Unter der roten Linie liegen Nagelfluhen, Sandsteine und Mergel vor, wie man sie verbreitet im Mittelland antrifft (sogenannte Molasse-Gesteine). Über dieser Linie liegen Kalke vor, die viel älter sind und auf die MolasseGesteine aufgeschoben wurden.

Abb. 1-4B Blick vom Speer Richtung Südwest auf Federispitz und Chüemettler. Foto © Delta, hikr.org. Harte Nagelfluhbänke bilden kleine Felswände, welche das Eintauchen der Schichten nach links (Südosten) sichtbar machen. Grüne Grasbänder zwischen den Nagelfluhbänken markieren zurückgewitterte Mergelschichten. Nagelfluh wie auch Mergel sind typische Vertreter der Molasse-Gesteine im Felsuntergrund des Mittellandes. Hier am Federispitz und Chüemettler sind die Schichten im Zusammenhang mit der Bildung der Alpen aufgestellt und in die Höhe gestemmt worden. Dadurch erhielt die Landschaft ihren hochalpinen Charakter.

Beichgletscher

Abb. 1-5 A Blick auf das Aletschhorn (rechter Bildrand) und Schinhorn (Bildmitte, unter dem Horizont). Foto © VBS. Scharfe Bergrücken oder Grate flankiert von Kargletschern sind in den Gipfelregionen zu erkennen. Die Grate enden unten und machen den glattgeschliffenen Felspartien unmittelbar über den Talgletschern (Beich- und Oberaletschgletscher) Platz. Beim Höchststand der Gletscher waren diese glattgeschliffenen Partien von den Talgletschern bedeckt, und die scharfen Grate ragten kaum aus den Kargletschern heraus.

ganze Gebiet nur langsam abgetragen wurde und daher heute eine hochalpine Zone bildet. Das UNESCO-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch zeichnet sich durch die spektakuläre Landschaft dieser alpinen Hochzone aus. Das Foto in Abb. 1-5A zeigt die imposante Kulisse mit dem Aletschhorn (4105 m) am rechten Bildrand und dem Zusammenfluss zweier Gletscher unten rechts, von links kommend der Beichgletscher, von rechts der Oberaletschgletscher. In der Bildmitte sind rundliche, mit Eis gefüllte Hohlformen, sogenannte Kare, erkennbar. Sie werden durch spitze Grate getrennt, welche gegen die Berggipfel hin zusammenlaufen und dem Gipfel die Form eines Horns geben. Beispiele hierzu sind das Aletschhorn und das Schinhorn (3706 m). Die Felswände selbst lassen keine interne Struktur im Gestein erkennen.

Auch im Gebiet des Gotthardpasses dominieren Granite und Gneise den Felsuntergrund. Abb. 1-5B zeigt die hochalpine Hochlandschaft vom Gotthardpass zum Pizzo Rotondo. Dabei fallen die spitzen Grate auf, die in verschiedenen Richtungen in den Hörnern von Pizzo Lucendro, Pesciora und Rotondo zusammenlaufen. Die Hohlformen auf den Flanken dieser Berggipfel sind heute mit Schutt gefüllt. Eis ist auf der in Abb. 1-5B sichtbaren Südflanke des Pizzo Lucendro und an der Ostflanke des Pizzo Rotondo nur noch ansatzweise vorhanden. In den Felswänden oberhalb der Vegetationszone ist im Gestein keine Internstruktur erkennbar. Die Talflanke der Val Bedretto am linken Bildrand zeichnet sich durch rundliche Formen aus. Erst in den steilen, bewaldeten Hängen setzen schmale Erosionsrinnen ein.

Südlich des Gotthards, in der Valle Leventina, bauen hauptsächlich Gneise den Felsuntergrund auf (siehe Abb. 1-6A). Die Landschaft ist geprägt durch ein tief eingeschnittenes Tal, in dessen Flanken sich Felswände und dazwischenliegende Verflachungen abwechseln. Diese Terrassen sind besiedelt (Sobrio auf der rechten Seite, Chironico hinten auf der linken Seite). Die Felswände sind zerklüftet und lassen ansatzweise eine horizontale Schichtung erkennen, hervorgerufen ist diese durch die interne Struktur der Gneise, die hier im Untergrund liegen.

Im Falle der Valle Maggia (Abb. 1-6B) liegt ein tief eingeschnittenes Tal vor. Der flache Talgrund liegt auf 350 m ü. M., die flankierenden Gipfel erreichen Höhen von über 2300 m. Der Felsuntergrund besteht auch hier aus Gneisen. Zahlreiche Nebentäler beidseits des Haupttales sind ebenfalls tief eingeschnitten. In den Gesteinen der steilen Felswände sind aus der Ferne kaum interne Strukturen zu erkennen.

In den Hautes Alpes Calcaires, dem Grenzkamm zwischen den Kantonen Bern, Waadt und Wallis, dominieren Kalksteine im Felsuntergrund. Kalksteine sind meistens geschichtet: härtere Kalksteinbänke liegen getrennt durch Schichtfugen aus weicheren, zum Beispiel tonhaltigen

Abb. 1-5 B Hochgebirgslandschaft Gotthardpass. Blick Richtung NW mit Gotthardpass (2091 m); in der Bildmitte der Stausee Lago die Lucendro, links davon die Gipfel Fibbia (2793 m), Pizzo Lucendro (2962 m), Pizzo Pesciora (3120 m) und am linken Bildrand Pizzo Rotondo (3192 m) . Rechts im Hintergrund Hinter Tierberg (3444 m), Dammastock (3630 m) und Galenstock (3586 m), links im Hintergrund das Finsteraarhorn (4274 m). Foto © VBS.

Lagen übereinander. Bei der Verwitterung werden diese Unterschiede betont, sodass sich die räumliche Orientierung der Kalksteinbänke an der Oberfläche deutlich abzeichnet. Insgesamt sind Kalksteine sehr verwitterungsresistent und bilden deshalb häufig hohe Felswände. Das Foto in Abb. 1-7A zeigt die Landschaft Grand Muveran/Les Diablerets/Wildhorn. In der Flanke des Grand Muveran zeigen sich unterschiedlich gefärbte Kalkbänke und grasbewachsene Lagen von Mergel. Gefaltete helle Kalkbänder zeichnen sich in der Flanke der L’Argentine ab. Hohe Felswände, unterbrochen von Schuttbändern, sind in den Gebirgsmassiven Les Diablerets und Wildhorn auszumachen. Beim genaueren Betrachten sieht man auch in Les Diablerets und im Grand Muveran Schichtumbiegungen.

Die Landschaften des Schweizerischen Nationalparks sind geprägt durch Dolomitgesteine, Gesteine also, die den Kalksteinen ähnlich sind. Die Landschaft zwischen Unterengadin und Val Müstair wird deshalb auch als «Engadiner Dolomiten» bezeichnet. Die Berge beidseits des Pass dal Fuorn erreichen Höhen von rund 3000 m, während der Pass selbst auf 2149 m ü. M. liegt. Die alpine Hochgebirgslandschaft weist zahlreiche große Schutthalden auf. Dies liegt daran, dass Dolomitgesteine die Tendenz haben, in größere Fragmente zu zerbrechen und so große Schutthalden verursachen (auf Abb. 1-7B gut sichtbar). Die interne Struktur der Dolomitfelsen ist nicht leicht zu erkennen. Der sorgfältige Beobachter findet indes aber bald einzelne, speziell gefärbte Schichten in den Felspartien (wie etwa am linken Bildrand in der Flanke des Piz Daint). Die Landschaft der Dolomitgesteine ist durch relativ rundliche Berggipfel geprägt, ganz anders als die spitzen, aus Graniten und Gneisen bestehenden Berggipfel am Horizont.

Mächtige Sedimentabfolgen aus Sandstein und Tonstein sind sehr anfällig auf die Wirkung des auf der Oberfläche ablaufenden Wassers. Als Folge davon entstehen unzählige Rinnen, die sich zu immer größeren Einschnitten und Tälchen vereinigen und so die Landschaft nachhaltig prägen. Die Bergflanken können sehr steil sein und nur lokal Felswände aufweisen. Abb. 1-8A verdeutlicht den Unterschied zwischen den morphologischen Formen der Berge, die aus erosionsanfälligen SandsteinTonstein-Abfolgen im Vordergrund des Fotos zu sehen sind, und den Granit- und Gneisgipfeln im Mittel- und Hintergrund.

Auf dem Foto in Abb. 1-8B ist ein steiler Berghang in den SandsteinTonstein-Abfolgen sichtbar. Eigentliche Felswände sind nur lokal vorhanden. Klar erkennbar ist die Zerfurchung des Steilhangs. Abb. 1-8C zeigt unterschiedliche Intensitäten von Abtrag und Zerfurchung, angedeutet durch die Vegetationsbedeckung und die Tiefe der Furchen.

Abb. 1-6 A Blick

talaufwärts auf die Valle Leventina. Im Vordergrund Bodio. Foto © VBS.

Abb. 1-6 B Blick

talaufwärts in die Valle Maggia. In der Bildmitte rechts vom Fluss liegt das Dorf Maggia. Foto © VBS.

Abb. 1-7 A Blick nach N E auf den Grand Muveran, die Diablerets und das Wildhorn. Foto © Michaela Ustaszewski. Unter dem Gipfel der L’Argentine zeichnet sich im Gelände eine Falte ab. Zwei helle Kalkbänder, getrennt durch ein Grasband, biegen um fast 180° um. Das Grasband wird von der Kieselkalk-Formation (Alter: 130 Mio. Jahre), das obere Kalkband von der Schrattenkalk-Formation (Alter: 127 Mio. Jahre) gebildet. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass das helle Band der Schrattenkalk-Formation tiefer unten im Wald nochmals zwei größere Falten bildet. In der Flanke des Grand Muveran bilden helle Kalke im oberen Teil drei hohe Felswände. Am Fuß der Flanke zeigen unterschiedlich gefärbte Schichten deren Verlauf parallel zum Hangfuß.

Abb. 1-7 B Blick Richtung WNW auf den Pass dal Fuorn im Schweizerischen Nationalpark. Die Passhöhe ist links der Bildmitte. Die Häuser am unteren Bildrand gehören zu Tschierv (Aintasom Tschierv). Foto © VBS. Lange Schutthänge und Schuttzungen erstrecken sich von den Felsbändern ins Tal. Teile davon sind bewaldet. Die offenen Schutthalden sind aktiv, das heißt, dass durch das Zerbröckeln der Felsen laufend neue Gesteinsbrocken den Hang herunter kollern. Die Felsbänder bestehen hauptsächlich aus Dolomitgestein, ein sehr hartes Gestein, welches während der Bildung der Alpen zerbrach und deshalb von vielen Bruchflächen durchsetzt ist. An der Erdoberfläche zerfällt das Gestein längs dieser Bruchflächen. Diese Dolomitgesteine bilden relativ rundliche Bergformen (Il Jalet links des Pass dal Fuorn und Munt da la Bescha rechts davon). Im Gegensatz dazu erkennt man spitze Gipfel im Hintergrund, welche aus Kristallingesteinen aufgebaut sind (Piz Linard, Verstanclahorn und Piz Buin)

Abb. 1-8 A Blick nach Osten auf die Kette Muttakopf-Blauwand östlich Samnaun (GR). Im Mittelgrund und Hintergrund die Gipfel der Ötztaler Alpen. Foto © A. Pfiffner. Die Bergflanken von Muttakopf-Blauwand sind sehr steil und fast ohne Felswände. Der Grund dafür liegt in der Gesteinszusammensetzung des Felsuntergrundes. Dort dominiert ein Gemisch von Tonsteinen und dünnbankigen Sandsteinen. Es fehlen harte, kompakte Gesteinsschichten, welche Felswände verursachen würden. Auffallend ist der Verbindungsgrat Muttakopf-Blauwand, welcher dem Berg eine Zeltform gibt. Ganz anders sehen die Gipfel der Ötztaler Alpen aus, welche aus granitischen Gesteinen aufgebaut sind. Muttakopf

Abb. 1-8 B Zerfurchte Bergflanke zwischen Pizzet und Piz Motnair im Samnaun (GR). Foto © A. Pfiffner. Der Felsuntergrund besteht aus einem Gemisch von Tonsteinen und dünnbankigen Sandsteinen (sogenannte «Bündnerschiefer»). Felswände fehlen infolge Abwesenheit harter, kompakter Gesteinsschichten. Das abfließende Regenwasser floss in der Fallrichtung hangabwärts und fraß sich in den Felsuntergrund ein. Dabei entstanden Runsen und Furchen. Auf dem Bild erkennt man, dass die feinen Runsen nach unten zusammenlaufen und in die größeren Furchen einmünden.

Abb. 1-8 C Zerfurchte Bergflanke der Signinagruppe (GR) mit Blick Richtung Süden. Foto © A. Pfiffner. Der Felsuntergrund besteht aus einem Gemisch von Tonsteinen und dünnbankigen Sandsteinen («Bündnerschiefer»). In der Flanke des Schlüechtli hält die Vegetation einigermaßen Schritt mit der Erosion, sodass der Felsuntergrund nur in den tiefsten Teilen der Furchen zutage tritt. Demgegenüber ist der Abtrag in der Flanke des Tällistock intensiver, die Furchen sind tiefer und der Felsuntergrund ist auch in den Flanken der Furchen entblößt.

A

Aare 294

Aaregletscher 200

Aare-Schlucht 129, 131

Aar-Massiv 45, 188, 196, 199–201,203, 205, 222, 245, 250, 289, 292

Aufschiebung des 316

Aufwölbung des 200

abgebrochene Platte 289

abgewickeltes Profil 288

Ablagerungsgesteine 52

Abrisskante 151

Abscherfalte 93

Abscherhorizont 99, 100, 177

Abscherung 98

Abschiebung 83, 85

Abtrag 126ff, 294

der Alpen, rezenter 321ff

durchschnittlicher 321, 327

Abtragraten 294

Adamello-Intrusivkomplex 232

Adige (Etsch) 293

Adria (Kleinkontinent) 194, 280, 282, 289

adriatische Platte 289

adriatischer Kontinentalrand 226

Affoltern i. E. 190, 193

Afrika 279–280

Aiguilles Rouges-Massiv 45, 200, 202, 248

Alalinhorn 220

Albula-Zone 230–231

Aletschgebiet 18

Aletschhorn 21–22, 203, 263, 265

Alp Caschlè 301

Alp Culmatsch 301

Alpen 194ff

Alpenflüsse, Deltas der 321

Alpenkalk 120

Alpenrhein 294

Alpnachersee 273–274

Alpstein 260

Altdorf 208, 251

Altenalptürm 260

Altmann 259–260, 262

Alvier 100

Amden 203, 207

Amphibolit 75

Amselfluh 234

Andermatt 250, 318, 327

Anhydrit 56, 240

Anhydritgruppe 175

Antiklinale 90, 145, 176, 268

Appalachen 279

Appenzell Innerrhoden 260

Arkesingneis 306

Ärmighorn 208

Arosa 284

Arosa-Decke 219, 234–235

Atlantik 280

Aufschiebung 83

des Aarmassivs 316

aufströmender Erdmantel 289

Aufwölbung 284

des Aar-Massivs 200

Auseinanderdriften 280, 282

Avenches 191

Avers 129, 133, 220, 223

Avers-Decke 220

Axen-Decke 199, 201

Axen-Überschiebung 196, 199, 255, 256–257

B

Bächistock 208

Baldeggersee 162, 167, 303

Baltica 279–280

Balzers 253–254

Bargis 332

Basalt 66, 284

Basel 314

Bau, geologischer der Schweiz 173–174

Beichle 18

Bergschrund 160

Bergsturz 151, 190, 327f

Elm 339

Flimser 248, 330, 333

Goldau 191, 341

Kandersteg 338, 339

Les Evouettes 341

Randa 340

Sierre/Siders 135

Tamins 330, 334

Tödi 154

Bergzerreißen 151, 152

Beringen-Glazial 298

Berner Oberland 255

Bernina-Decke 237

Bewegungen, gravitative 318

tektonische 318

Biel 178

Bietschhorn 263–265

Bifertenstock 161, 163

Binnenkanal 324

biogene Sedimente 52

Bire 208, 339

bivergentes Gebirge 286

Blasgletscher 303, 305

Blauschnee 262

Bodensee 253–254, 324

Bohnerz 175–176

Bonaduzer See 330, 333

Bondo 341

Böschungswinkel 139

Braunwald 208

Bregaglia-Intrusion 292

Brekzie 60

Brekzienabfolgen 226–228

Bresse-Graben 286

Briançon-Schwelle 211–212, 282, 289

Brienz (GR) 151, 154, 327

Brienzersee 242–243

Brig-Glis 222

Brinzauls 151, 154, 327

Brüche 83 rezente 318

Bruchsystem, Periadriatisches 286

Bruchtypen 84

Brunnen 273

Buchs 253

Buhne 324

Bündnerschiefer 107, 211, 218–219, 282

Buntsandstein 174–175

Buochs 273

Buochserhorn 266, 269

Bürgenstock 188, 265, 269, 272–273

C

Calanda 30–31, 38, 109, 219, 245, 296–297

Calfeisental 205–206

Camischolas 319–320

Campo 230

Canavese-Zone 232

Centovalli 242

Chaiserstock 257

Chamerstock 256–257

Chasseral 15, 148, 177, 179

Chasseron 15, 179

chemische Sedimente 52

Churer Joch 33, 36

Churfirsten 36, 39, 141, 203, 207

Combe 144–146, 177

Corn da Tinizong 238–239

Corn Suvretta 237, 239

Crap Mats 86

Culmatsch 301

Cuolm da Vi 132, 319–320

D

Decken 35, 84

helvetische 190, 196, 202 penninische 282

Deckenschotter 298, 306

Deckenstapel 100, 103–104, 107, 109

Deckenstapelung 98 west-gerichtete 282

Deckentypen 213

Deltas der Alpenflüsse 321

Dent Blanche 33, 220, 222–223

Dent Blanche-Decke 216, 219–220, 222, 224, 226

Dent Blanche-Klippe 228–229

Dent d’Hérens 33, 35

Dent de Ruth 262

Dent de Savigny 262

Diablerets-Decke 200, 202

Diamiktit 162

Diepen 147, 149, 208

digitales Höhenmodell 10–11

Dischliggletscher 303

Dogger (Mittlerer Jura) 174

Doldenstock 339

Doline 168, 170

Dolomit 54

Domat/Ems 334

Domleschg 218–219

Donatyre 191, 193

Donau 294

Donausystem 294

Doppelfalte 122

Doppelfalte, Glarner 121

Drachenloch 298

Dreibündenstein 245

Dreifaltigkeit 260

Driften 42

Drumlin 163, 168, 303

Drun 132

Drusberg-Decke 199, 201, 267, 269

Drusberg-Überschiebung 199

Drusenfluh 219

Ducan-Abschiebung 230

Dufourspitze 222

Dündenhorn 208

durchschnittlicher Abtrag 321, 327

E

Eggstock 208

Eiger 263

Eiszeiten 296f

Gletscher der 274

Eiszeitstratigrafie 296

Eklogit 75

Ela-Decke 231

Ellhorn 253

Elm, Bergsturz von 339

Endmoräne 161, 298, 303, 305

Engadiner Fenster 228–230, 233

Engadin-Störung 230, 236–237, 242

Engelberger Aa 321

Entlebuch 18–19

Entwicklung der Flusssysteme 293ff der Täler 293ff

eoalpine Orogenese 282

Erdbeben 311f

historische 314

Erdbebenaktivität 311

erdinnere Prozesse 82

Erdkern 42

Erdkruste 42

Erdmantel 42, 232 aufströmender 289

Erdmantelgestein 284

Erosion durch fließendes Wasser 321f

rückschreitende 294

Erosionsresistenz 242

Erosionsreste 265

Err-Decke 230–231, 237

Etang de Gruère 183

Etang de Royes 183

Europa 282

europäisch-adriatische Kontaktzone 234

europäische Platte 289

Evaporite 56, 240, 270

Evaporitschicht 214

F

Fählensee 260

Falknis-Sturzfluh-Decke 219

Falli Hölli 327, 329–330

Falte 89–90, 93–94, 262 liegende 200

tauchende 104

zerschnittene 93

Faltenjura 177

Faltenscharnier 90

Faltenschenkel 90

Farnere 18

Federispitz 18, 20

Fellilücke 320

Fels 73

Felssturz 151

Fenster 228

Engadiner- 228–230, 233

Vättner- 203

Fiescherhörner 263–265

Fil de Cassons 170

Findling 303, 306, 308

Finsteraarhorn 33–34, 203, 264–265

Firzstock 147, 150

Fläscherberg 91, 253

Fließen 151

fließendes Wasser 126

Erosion durch 321f

Flims 330

Flimser Bergsturz 248, 330, 333

Flimserstein 115, 139, 141, 333

Flusskorrektur 324

Flusssysteme, Entwicklung der 293ff

Flussumlenkung, inneralpine 296, 297

Flysch 113–114, 120, 196

Nordhelvetischer 199

Subalpiner 200, 269

Flysch-Becken 284, 286

Foostock 203

Franches Montagnes 183

Freiamt 162

Freiberge 183

Freiburg 15–16

Freiburger Alpen 255

Frutigen 339

Fully 303

Furggahorn 234

Furkapass 245

Fussacher Bucht 324

G

Gabbro 64, 211

Gantrischkette 261

Garde de Bordon 222

Gasterntal 90, 135, 138, 170, 172

Gauschla 253

Gebäudeschäden (durch Erdbeben)

314

Gebirge, bivergentes 286

kaledonische 279

symmetrisches 286

variszische 279

Gebirgsbildung, Prozess der 288

Gemmi 249, 316, 318

Genève 324

geodätische Vermessung 311

geologischer Bau der Schweiz

173–174

Profilschnitt 47

geologisch-tektonische Karte 41, 46

Geröllhalden 256, 258

Gesteine, magmatische 62ff

metamorphe 69ff

gesteinsbildende Minerale 50

Gewässernetz 248

Gewölbe 176

Gips 56, 240

Glarner Doppelfalte 121

Glarner Hauptüberschiebung 87, 110, 115–118, 120, 196, 203

Glarner-Decke 121

Glärnisch 30, 32, 103, 208

Glasergrat 151–152

Gleiten 151

gravitatives 318

Gleithang 338

Gletscher 160f

der Eiszeit 274

Gletscherhorn 255

Gletscherstand im Spätwürm 300

Gletschervorfeld 303

Gneis 71–72

Gnipen 190–191

Goldau 190

Bergsturz von 191, 341

Goms 245, 303

Gondwana 279

Gonerli 303, 305

Gonzen 94, 197

Gornergletscher 35, 303, 305

Gossau Interstadial 298

Gotthard-Kristallin 245

Gotthardpass 22–23

Graitery 180

Grammont 327

Granat-Glimmer-Schiefer 288

Grand Combin 222

Grand Muveran 25–26

Granit 30, 62, 194, 286

Graubünden 311

gravitative Bewegungen 318

gravitatives

Gleiten 318

Grenzgletscher 35, 303, 305

Grimselpass 34

Gross Litzner 234

Gross Wannenhorn 264

Grosser Aletschgletscher 220, 224, 263

Grosses Fusshorn 263, 265

Grossi Flue 306, 308

Grundgebirge 174, 195

Grundmoräne 161, 303

Grünhorn 265

Gsteig 200

Guggershorn 189

Gurnigel-Decke 217

H

Hakenwurf 320

Hallwilersee 162, 167, 303

Hänge, konkave 139, 141 konvexe 139, 141

Hangformen 139

Hangkriechen 139

Hangprozess 126

Hangrutschung 327f

Hauptdolomit 227, 240

Hauptüberschiebung, Glarner 87, 110, 115–117, 120, 188, 196, 203

Hausstock 116

Hautes Alpes Calcaires 22

Hebung 294

rezente 311f

Hebungsrate 294, 311, 314

Heinzenberg 151–153, 219, 327

Helvetikum 41, 44, 194f, 289

Bau des 196–197

helvetische Decken 190, 196, 292

Hergiswil 273

Hermrigen 189

historische Erdbeben 314

Hochdruckmetamorphose 70

Hochsavoyen 255

Hochterrassenschotter 306

Höhenmodell, digitales 10–11

Hohgant 146, 148

Höhlenbärenkult 298

Höhlensystem 257

Hohmad 208, 210

Hölloch 257

Homo sapiens 298

Horn 22, 161, 203, 220

Houillère-Decke 216–217

Hundstein 260

I

Iberica 280

Il Nes 237, 239

Ilanz 330

Illgraben 130–133, 135–136

Illhorn 217

Infrahelvetikum 196

inneralpine Flussumlenkung 296–297

Inntal 242

Insubrische Störung 109, 111, 226, 230, 232, 242, 286, 292

Intensität (eines Erdbebens) 311

Interglaziale 296

Ivrea-Zone 232

J

Jegerstöck 257

Julier-Decke 237

Julierpass 237

Jungfrau 262–293

Juragebirge 14, 44, 145, 174ff

K

kaledonische Gebirge 279

Kalkalpen 255f

Nördliche 230

Kalkschichten 255

Kalkstein 30, 52

Kandersteg, Bergsturz von 338–339

Kandertal 104, 208, 210

Kar 22, 160–163, 166, 203, 265

Kargletscher 301

Karrenbildung 169

Karst 166

Karstlandschaft 169

Karstquelle 170

Karstsystem 168

Karte, geologisch-tektonische 41, 46

paläogeografische 279

Kataklasit 78

Kerbtal 127–129, 135, 250

Kies 306

Kiesgrube Seon 306–307

Klamm 127–128

klastische Sedimente 52

Klausenpass 257

Kleinfalte 91

Kleinkontinent, adriatischer 194

Klimserhorn 271

Klippe 203, 214, 226, 228, 265, 270

Klippen-Decke 217, 262, 266, 270, 273–274

Profilschnitt der 214

Klippen-Überschiebung 273

Klus 180

Knonauer Amt 162, 168, 303

Kollision 42

nord-süd-gerichtete 282

Konglomerat 59

konkave Hänge 139, 141

Kontaktmetamorphose 70

Kontaktzone, europäisch-adriatische 234

Kontinentalrand 224 adriatischer 226

Kontinent-Kontinent-Kollision 82

Konvergenz 282

konvexe Hänge 139, 141

Kreidekalk 257

Kriechbewegung 139

Kriechen (Hang-) 139–141, 151

Kriens 274

Kristallin 279, 289

Kristallinaufbruch 45

Kristallindecken 214, 217

Kuegrat 253

Kunkelpass 296–297, 330

Küssnacht 273

L

La Ruinette 222

Lac de Joux 181

Lägern 188

Lago Maggiore 321, 323

Lammbachgraben 159

Landschaften, alpine 242ff

Langnau (BE) 15, 17

Längstal 11

Lapis de Tsanfleuron 166, 169

Last Glacial Maximum (LGM) 298

Laurasien 279

Le Capio 302–303

Le Mont Risoux 181

Le Pleureur 222

Leistchamm 203, 207

Léman 248

Les Diablons 216

Les Evouettes 327

Bergsturz von 341

Les Verrières 182

Leventina 135, 137

Lias (Früher Jura) 174

liegende Falte 200

Linth 252

Linthebene 203, 207

Linthgletscher 298, 300

lithospärischer Mantel 289

Lithosphäre 42

Lochsiten 120, 122

Lopper 269

Lösungserscheinungen 163f

Lötschenpass 255

Lötschental 303

Lugnez 327, 329

Lumbrein 327

Lüschgrat 151

Lutersee 318–319

Lütschental 92

Luzern 265, 274

M

Macun 240

Madrisa 219

Magadino-Ebene 109, 135

Maggiadelta 321, 323

magmatische Gesteine 62ff

Magnitude 311

Malm (Später Jura) 174

Mantel, lithosphärischer 289

Märcher Stöckli 256–257

Margna-Decke 237

Marmor 74, 288

Martigny 248, 303

Marwees 259–260

Massenbewegung 151f, 327

Massiv 45

Matterhorn 33, 161, 164, 220, 223, 305

Mattertal 249–250

Mattervispa 240

Mattstock 203, 207

Mazifer 253–254

Mazzaspitz 220, 223

Meeresarme 279, 282

Meeresmolasse 184

Obere 184

Untere 184

Mélange 235, 266, 284

Melchtal 199

Menschheitsgeschichte 296

Mercalliskala 311

Mergel 55

Messinianische Salinitätskrise 293

Messungen, satellitengestützte 316

metamorphe Gesteine 69ff

Umwandlung 288

Metamorphose 50

Metamorphosetypen 70

Minerale 50

gesteinsbildende 50

Minstigertal 161, 165

Mittagflue 262

Mittelland 15, 44, 184ff

Mittelländische Molasse 186, 190–191, 265, 267

Mittelmoräne 263

Molasse 184

Mittelländische 186, 190–191, 265, 267

Subalpine 186–187, 190, 193, 203, 207, 217, 260, 265, 267, 288

Molassebecken 184

Profilschnitt durch das 188–189

tektonischer Bau des 187

Mont Blanc 222

Mont d’Amin 179

Mont d’Or 262

Mont de Grange 262

Mont Racine 15

Mont Raimeux 180

Mont Tendre 181

Mont Vully 191, 193

Montagne de Fully 316, 318

Montalin 33, 36

Mont Blanc-Decke 202

Mont Blanc-Massiv 45, 200, 222

Monte Rosa-Decke 232

Monthey 306

Montoz 180

Moor 91

Moossee 310

Moräne 303

Morcles-Decke 200, 202

Morissen 328

Moron 180

Mulde 177

Mülitobel 129

Mündungsdelta 321

Munt Arlas 237

Murgang 141, 158, 160, 321, 323, 341

Murgangsystem 158–159

Murtensee 15–16, 191, 193

Mylonit 76

Mythen 265–266, 270, 274–275

N

Nackentälchen 151, 319

Nagelfluh 59, 185, 267

Napf 15, 30

Nationalpark, Schweizerischer 25, 27, 240

NEAT-Basistunnel Lötschberg 136, 172

Neuchâtel 15, 179

Neuenburg 15, 179

Niederterrassenschotter 306–307

Niesen-Decke 217

Nordamerika 279

Nordhelvetischer Flysch 199

Nordkontinent 282

Nördliche Kalkalpen 230

Nordschweiz 188

nord-süd-gerichtete Kollision 282

Nüenchamm 147, 149

Nufenenpass 204

Nunatak 161, 298, 301

O

Obbürgenstock 269

Oberaarhorn 161

Oberalppass 245

Oberalpstock 132

Obere Meeresmolasse 184

Obere Süsswassermolasse 184, 288

Oberengadin 236–237

Oberflächenprozesse, 223

Oberhelvetikum 196

Ochsenalp 273

Ofenpass 25, 27

Öffnung des Piemont-Ozeans 211

Öhrli, Öhrlikopf 259–260

Opalinuston 175

Orogenese, eoalpine 282

Orthogneis 71

Ortstock 257–258

Öschinensee 104, 339

Ostalpen 282

Ostalpin 41, 44, 194, 226ff

ostalpine Decken, tektonischer Bau der 228

Ost-Rhein 296, 297

Ostschweiz 255

Ötztal 230

ozeanischen Gesteinen, Decken mit 214

P

Paläogeografie 281

paläogeografische Karte 279

Palfris-Formation 243

Palfris-Mergel 195, 197

Palfris-Überschiebung 198

Pangäa 278–279

Zerbrechen von 279

Paragneis 72

Parpaner Rothorn 234–235

Pass dal Fuorn 25, 27

Peiden 327

Penninikum 41, 44, 194, 203, 211, 234

tektonischer Bau des 213

penninische Decken 282

Periadriantisches Bruchsystem 286

Peridotit 65

Permafrost 153

Pfynwald 132, 135

Piemont-Ozean 211–212, 280, 282, 288

Öffnung des 211

Pierre des Marmettes 306, 308

Pilatus 18, 199–200, 265, 267, 269–270

Piz Albana 237

Piz Corvatsch 237

Piz d’Artgas 96

Piz d’Ela 238–239

Piz d’Err 238–239

Piz Güglia 237

Piz Jenatsch 238–239

Piz Kesch 237

Piz Languard 237

Piz Lavinér 238–239

Piz Linard 234, 237

Piz Nair 301

Piz Platta 220, 223

Piz Sardona 114, 203

Piz Surlej 237

Piz Tomül 36, 140

Pizol 117, 29

Pizzo Cengalo 341

Pizzo Gallina 203

Plasselb 329

Platta-Decke 220, 237

Platte, abgebrochene 289 adriatische 289 europäische 289

Plattenbergkopf 339

Plattengrenze 228, 235

Plattentektonik 41

Po 293, 314

Po-Becken 232, 234

Prallhang 338

Prättigau-Flysch 219

Präzisionsnivellement 314

Preda 141, 144

Profil, abgewickeltes 288

Profilschnitt der Klippen-Decke 214 durch das Molassebecken 188–189 durch den Zentraljura 178 geologischer 47

Prozess der Gebirgsbildung 288

Q

quartäre Eiszeiten, Zeittabelle der 299

Querstörungen 248

Quertal 11, 248ff

Quinten-Kalk 194–195, 197, 205, 208, 243, 245, 250, 257

R

Radiolarite 61, 211, 226–227, 238

Rampenfalte 93, 200

Randa, Bergsturz von 340

Randkluft 160

Rässegg 260

Rätikon 107, 219

Rätschenflue 219

Rautispitz 147, 149

Rauwacke 56, 211, 217, 230

Rawilpass 249

Realp 245

Referenzpunkte 279–280

Regionalmetamorphose 70

Reichenau 245, 296, 330

Relief 11

Reliefkarte 10

Restmeer 284

Reuchenette 180

Reuss 250–251, 274

Reussgletscher 162, 298, 300

Reusstal 250

rezente Brüche 318

Hebungen 311f

Abtrag der Alpen 321ff

Rhein 245, 252, 296

Rheindelta 325

Rheingletscher 298, 300

Rhein-Graben 286, 314

Rheinknie 252

Rhone 135, 293

Rhonedelta 324, 326

Rhonegletscher 298, 300, 306, 308

Rhoneknie 248

Rhonekorrektur 324

Rhone-Simplon-Störung 110

Rhonetal 135, 138, 242–243, 249

Rhyolith 68

Richterskala 311

Rift 279

Rigi 36, 40, 265, 267, 269, 271

Rigi Kulm 267–268

Rigi Scheidegg 267–268

Riginen 36, 267

Ringelspitz 87, 203

Rocher du Midi 262

Ron 162, 167

Talung der 303

Rossberg 190–191, 267

Rossmettlengrat 319

Rossstock 257

Rothenbrunnen 218

Rothorn-Decke 234

Rotsteinpass 262

rückschreitende Erosion 294

Rückverlegung 127

Rüfe 321

Ruinaulta 334, 336–337

Runsen 126

Rutschung 151–152, 327

S

Saastal 249

Safiental 36, 137, 140, 330

Salassikum 219, 226ff, 232, 234, 237

Salinitätskrise, Messinianische 293

Samnaun 28, 170

Sand 306

Sandstein 57

Sanetschpass 200, 249, 255

Sanetschsee 208, 210

Säntis 190, 193, 259–260, 262

Säntis-Altmann 203, 207

Säntis-Decke 203, 207

Säntis-Überschiebung 198, 207

Sardona-Flysch 203

Sargans 197–198, 253–254

Säsagit 330

satellitengestützte Messungen 316

Sattelhorn 208

Sax-Schwende-Seitenverschiebung 88

Schächental 208

Schächentaler Windgälle 208, 257

Schanfigg 36, 38

Scharans 218

Scherfalte 93

Schesaplana 107

Scheuchzerhorn 161

Scheuerwirkung 127

Schiahorn 234

Schiahorn-Decke 234

Schichtkamm 144–146, 177, 260

Schichtstufen 143

Schichtstufenlandschaft 145–146, 148–150

Schieferplatten 339

Schijen 257

Schijenstock 319

Schlammlawine 185

Schlammströme 185

untermeerische 196

Schlieren-Decke 266

Schliffgrenze 34, 161, 298, 301

Schlucht 127–128

Schluckloch 168

Schmelzwässer 298, 303, 306

Schollberg 219

Schöllenen 250

Schöllenenschlucht 251

Schotter 303

Schotterterrasse 303

Schuttfächer 185, 267, 286

Schutthalde 141

Schwarzhorn (GR) 219–220

Schwarzwald 286, 314

Schweizerischer Nationalpark 25, 27, 240

Schwemmebene 185

Schwende 298

Schwyberg 329

Sedimentdecken 214

Sedimente 289

biogene 52

chemische 52

klastische 52

spätpaläozoische 194

Sedimentgesteine 52ff

Sedrun 130, 319–320

Seeztal 100

Segnespass 122

Seismizität 311

Seitenmoräne 161, 167, 263, 303, 305

Seitenverschiebung 83, 88, 269

Senin 85

Serpentinit 65, 211, 220

Sesia-Zone 232

Sesvenna 230

Seyon 15

Sichelchamm 92

Sierre 216

Signina-Gruppe 29

Silvretta-Decke 219, 230–231, 234

Simel 296–297

Simmen-Decke 217

Simplonpass 110

Simplon-Rhone-Störung 245

Simplon-Störung 110, 112, 286

Sion 200

Sion-Courmayeur-Decke 217

Siviez-Mischabel-Decke 216–217, 220, 222, 224

Sockelbildner 144, 146

Sohlental 127–128, 135, 137–138, 250

Späte Riss Eiszeit 298

spätpaläozoische Sedimente 194

Spätwürm 298, 306

Gletscherstand im 200

Speer 18, 20, 190

Spicher 259–260

Splügenpass 214

Splügen-Zone 214, 215

Spreizung 42

Spreizungszonen 62

Spüldenudation 139, 141

St. Maurice 306

St. Niklaus 249

St. Galler-Rheintal 324

Stanserhorn 265–266, 269–270, 272

Stätzer Horn 33, 218–219

Steckenberg 262

Steilstufe 257

Steinhof 306

Steinsalz 56

Stockberg 93

Stockhorn 147, 150, 214–215, 217

Stockwerke, tektonische 197–198

Störung, Insubrische 109, 111, 226, 230, 232, 242, 286, 292

Strona-Ceneri-Zone 232

Stufenbildner 144, 146

Subalpine Molasse 167, 186–187, 190, 193, 203, 207, 217, 260, 265, 288

Subalpiner Flysch 200, 269

Subduktion 42, 232, 235, 282

Subduktionszonen 62

submariner Rücken 282

submeerische Vulkanite 211

Südalpin 41, 44, 194, 232, 234

Südkontinent 282

Sulzfluh 219

Suretta-Decke 214–215

Surselva 245

Süsswassermolasse 184

Obere 184, 288

Untere 184, 286

Symmetrie (von Talseiten) 137

symmetrisches Gebirge 286

Synklinale 90, 177

T

Täler, Entwicklung der 293ff

Talflanke 30

Talformen 126

Talgletscher 298, 303

Talung der Ron 303

Talzusammenschub 151

Tambo-Decke 214, 215

Tamins 330

Taminser Bergsturz 330, 334

tauchende Falte 104

Tavetsch 298, 301

tektonische Bewegungen 318

Karte der Zentralschweiz 266

Stockwerke 197–198

tektonischer Bau des Helvetikums 196–197

des Molassebeckens 187

des Penninikums 213

der ostalpinen Decken 228

Term Bel 245

Tethys-Ozean 279

Teufelsstein 250

Teuffibach-Tobel 120

Tiefenerosion 303

Tiefengesteine 62

Tiejer Flue 234

Tinzenhorn 238–239

Tödi 154, 156

Tonstein 58

Tour de Mayen 262

Tournelon Blanc 222

Trimmis 131

Trockener Steg 284

Trockental 296

Trogtal 127–128, 135, 161, 165, 228

Trümmergesteine 52, 151, 155

Trützital 161

Tsaté-Decke 216–217, 220, 222, 224

Tschingelhörner 113–114

Tschirpen-Decke 234

Tschuggen 197

Tsunami 324

Tuma Castè 336

Tuma Simanle 336

Turbachtal 143, 145

Turtmanntal 132, 136, 217, 249

U

Überschiebung 83, 86, 93–94, 262

Überschiebungsfalte 93

Überschwemmungen 321, 323

Überschwemmungsebene 185

Übertiefung 136

Ultrahelvetikum 202–203

Umwandung, metamorphe 288

UNESCO-Weltnaturerbe JungfrauAletsch 22, 262f

UNESCO-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona 110, 123, 205–206

Unghürstöckli 319–320

Untere Meeresmolasse 184

Untere Süsswassermolasse 184, 286

Unterengadin 25

Unterhelvetikum 196

untermeerische Schlammströme 196

Unterostalpin 238

Urfluss 267

Ur-Linth 294

Urnerboden 257

Urnersee 250–251, 273

Ur-Reuss 251, 267, 273, 294

Ur-Rhein 294

Urserental 139, 142–143, 245–246, 321, 323

Urtenen 308, 310

U-Tal 127, 133

V

Vadret da Tschierva 162, 167

Vaduz 253–254

Val Bedretto 22, 158, 316, 318

Val Bondasca 341

Val Bugnei 132

Val d’Entremont 248

Val d’Anniviers 217, 222, 224, 249

Val d’Hérémence 249

Val d’Hérens 249

Val de Bagnes 222, 225, 249

Val de Ruz 15, 179

Val dal Botsch 240

Val Ferret 249

Val Madris 158

Val Morobbia 242

Val Müstair 25

Val Strem 130, 135

Val Tuoi 240

Valle Leventina 25

Valle Maggia 22, 25

Vallée de Joux 181

Valleta dil Güglia 237, 238

Vanil Noir 262

variszische Gebirge 279

Vättis 109, 297 Fenster von 203

Vegetationsbedeckung 256

Veltlin 242

Verkehrtschenkel 90, 273 zerscherter 93

Vermessung, geodätische 311

Verrucano 113, 120, 194, 203

Versenkung 288

Verteilung der Erdbebenherde 314

Verwitterung 126

Vierwaldstättersee 265f, 272–273

Vitznau 273

Vitznauerstock 273

Vogesen 286

Vorarlberg 230, 233, 255

Vorderrhein 245–246

Vorderrhein-Rheintal 242

Vrenelisgärtli 208, 252

V-Tal 127

Vulkane 62, 286 submeerische 211

W

Waadtländer Alpen 255

Walensee 137, 141, 203, 242–243

Wallis 311

Wallis-Trog 211–212, 282, 289

Wangen an der Aare 298

Warmzeiten 296

Wasser, fließendes 126

Wasserauen 298

Wasserscheide 11, 14, 294

Wasserversorgung 306

Wechsellagerung 143

Weissfluh 235

Weisshorn 220, 222

west-gerichtete Deckenstapelung 282

West-Rhein 296–297

Westschweiz 189, 202

Wetterhorn 204–205

Widderalpsattel 260

Wiener-Becken 286

Wiggis 252

Wildflysch 219, 266–267, 270, 273–274

Wildhorn-Decke 200, 202

Wildhorn-Überschiebung 196

Wildkirchli 298

Wiriehorn 214–215, 217

Wolfenschiessen 321, 323

Wulst 151, 219, 328

Wulstbildung 153

Z

Zallershorn 208

Zeittabelle der quartären Eiszeiten 299

Zentralalpen 286

Zentralatlantik 280

Zentraljura, Profilschnitt durch den 178

Zentralschweiz 188, 199, 201, 255, 265f

tektonische Karte der 266

Zerbrechen von Pangäa 279

Zerfurchung 25, 29

Zermatt 220, 223, 249, 284, 303, 305

zerscherter Verkehrtschenkel 93

zerschnittene Falte 93

Zinalrothorn 35, 222

Zollikofen 298

Zwillingsgletscher 303

Zwinglipass 260

Der geologische Bau der Schweiz widerspiegelt sich in deren Landschaften. Während er im Mittelland und im Jura relativ einfach ist, sind in den Alpen vielfältige und hochkomplexe Strukturen anzutreffen. Im Zentrum der Alpengeologie steht dabei die Kollision zweier Kontinente, welche zur Stauchung, Verfaltung und Aufeinanderstapelung gewaltiger Gesteinspakete führte. Weil die Gesteinspakete sich regional in ihrer Zusammensetzung unterscheiden und entsprechend unterschiedlich auf Verwitterung und Abtrag reagieren, können heute im Alpenraum lokal sehr verschiedenartige Landschaftsformen angetroffen werden.

Das vorliegende Buch beschreibt in einer für interessierte Laien verständlichen Sprache die elementaren geologischen Vorgänge an der Oberfläche und im Untergrund der Schweiz. Sie erfahren, weshalb es zu den heute bestehenden Landschaftsformen gekommen ist.