8 minute read

1700 Jahre Juden in Deutschland

Im Hintergrund: Porträt einer Dame, aufgefunden im Schutt der

abgebrannten Barmer Synagoge im November 1938, um 1860

Advertisement

Jüdisches Leben im Bergischen Land

Es ist erstaunlich: Immer wieder sind zwei simple Zahlen Ursache für Verblüffung bei den Gästen im jüdischen Museum der Begegnungsstätte Alte Synagoge: Die eine ist

„321“, die andere „1“. Dass es schon seit 1700 Jahren Juden nördlich der Alpen gibt, ist so wahr wie allgemein kaum bekannt. Und dass trotz der ungeheuren Zahl von sechs Millionen Holocaustopfer die Zahl der Juden nie mehr als 1% des Bevölkerungsanteils in Deutschland betragen hat, kann man sich kaum vorstellen. Dass die große Zahl der Opfer sich vor allem aus polnischen, sowjetischen und ungarischen Juden zusammensetzt und eben nicht aus deutschen, dringt im schulischen Geschichtsunterricht ganz offensichtlich nicht so richtig ins Bewusstsein. Das ändert sich vielleicht im Jahr 2021, dem 80. Jahr des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juni 1941, mit dem der Holocaust begonnen hat.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf im Jahr 2021 aber zugleich „1700 Jahre Juden in Deutschland“ zu feiern, macht beklommen. Doch beidem, der nationalsozialistischen Vernichtung der europäischen Juden und der langen jüdischen Geschichte in Deutschland, die sich bis in die Spätantike zurückverfolgen lässt, ist in spannungsreicher Beziehung zu gedenken.

Als Gründungsdokument jüdischer Geschichte in Deutschland gilt ein Schreiben Kaiser Konstantins vom 11. Dezember 321, das dem Stadtrat Köln erlaubt, Juden zu berufen. Das war eine „lex generalis“, besaß also überall in den römischen Provinzen Gültigkeit. In Köln und auch in anderen Städten an Rhein, Main, Donau und vergleichbar großen Wasserstraßen, wo man vor allem die Anwesenheit von Juden vermuten darf, gab es eine solche jüdische Mitbestimmung.

Natürlich nicht an der Wupper. Die ist bekanntlich bis heute nicht schiffbar, und daher war das Wuppertal in Zeiten vor der Eisenbahn für Zuwanderung nur eingeschränkt attraktiv. Ans Verkehrsnetz angeschlossen zu sein, ist nicht erst seit gestern unabdingbar für eine hoffnungsvolle Existenzgründung mit berechtigter Bleibeperspektive. Ein Dokument aus dem Jahr 1691 berichtet von einem Isaac Meyer, dem Kurfürst Johann Wilhelm eine für 16 Jahre gültige Aufenthaltsgenehmigung erteilte – selbstverständlich gegen fürstliche Bezahlung.

Die allermeisten Juden in der Region lebten bis ungefähr zum Jahr 1800 in kleinen und kleinsten Gruppen auf dem Land, in ziemlich prekären wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen, als Viehhändler, Metzger und Kramhändler. Nur selten gab es Betreuung und Aufsicht durch einen Rabbiner. Die Leute vertrauten in Kultusangelegenheiten ihren eigenen religiösen Kenntnissen, und die waren zahlreich. Geregelt werden mussten die koschere Schlachtung und überhaupt die Kaschrut, die Einhaltung der Speisegesetze, was in einer nichtjüdischen Umgebung ein kompliziertes Unterfangen war und ist. Sodann die

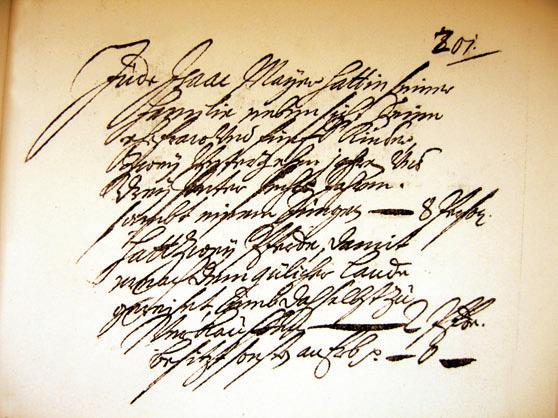

Eintrag von Isaac Meyer im

Elberfelder Einwohnerbuch

aus dem Jahr 1802/03

(Stadtarchiv Wuppertal)

Samuel Steilberger, 1890er Jahre, (Begegnungsstätte Alte Synagoge 1509)

Beschneidung der männlichen Säuglinge, Eheschließungen und Begräbnisse, die religiöse Alphabetisierung und Unterweisung der Kinder.

Erst das beginnende Wachstum der Städte Elberfeld und Barmen, dazu die Verbesserung der rechtlichen Situation in der französischen Verwaltung seit 1809, machte die jüdische Zuwanderung in die Wupperstädte interessant und möglich.

Einer von denen, die diesen Schritt erwogen, war Samuel Steilberger aus Langenberg. 1814 als Sohn eines armen Webers und jüdischen Lehrers geboren, gehörte er der Landjudenschaft der Unterherrschaft Hardenberg an, in deren Schutz (immer gegen Geld und Abgaben von Naturalien) die Juden schon seit mindestens 1694 einigermaßen gesichert leben konnten. Samuel, wie der Vater Weber von Beruf, heiratete 1844 Friederike Simon aus Neviges. Die beiden bekamen in rascher Folge sechs Kinder, spürten die Armut und den Trend, und der ging in Richtung Stadt. 1856 oder 1857 entschloss sich die Familie zum Wegzug, und bis zum Jahr 1867 wurden in Elberfeld weitere sechs Kinder geboren, von denen aber nur drei das Erwachsenenalter erreichten. Hatte die Übersiedelung in die Stadt sich nun gelohnt? In einer Steuerliste wurde Samuel Steilberger auf die Entrichtung von einem Taler veranschlagt, was der zweitniedrigste Satz war. Das spricht nicht gerade für Wohlstand, war aber vermutlich immer noch besser als der Lebensstandard in Langenberg. Und er befand sich zusammen mit 121 anderen steuerpflichtigen Juden im Kreis Elberfeld in der größten Gruppe. Übrigens: Die 23 Familien der Ein-TalerSteuerklasse zahlten zusammen weniger als die Hälfte des vermögendsten der jüdischen Gemeindemitglieder, der allein und als einziger der Elberfelder Juden 48 Taler zu zahlen hatte. Von wegen „alle Juden sind reich“!

So stolz Köln auf das Konstantin-Dokument aus dem Jahr 321 sein darf, so dankbar sind wir in Wuppertal für die durch einen bloßen Zufall zu uns gekommene Briefsammlung aus dem Besitz der Familie Steilberger. Das sind 29 Briefe des betagten Samuel Steilberger aus den Jahren 1895 bis 1901 an seine Tochter Regina, die im schweizerischen Biel mit ihrem Mann Moritz Meyer eine der damals bekannten „Knopf“-Filialen führte. Erhalten sind noch eine im Elberfelder Born-Verlag gedruckte Festschrift zur Goldhochzeit der Eltern aus dem Jahr 1894 und ein paar Fotos. Das alles zusammen dokumentiert anschaulich und auch irgendwie anrührend eine jüdische Alltagsgeschichte, die obendrein überaus lehrreich ist. Denn nicht nur korrigiert sie dankenswerterweise einige der häufigsten Klischees, die noch immer und immer wieder über Juden erzählt werden. Vielmehr erzählt diese Geschichte eines „Nobody“ von Verlöbnissen und Heiraten, vom Kinderkriegen und von Krankheiten, vom Haushalt und vom Essen, von Ereignissen in der jüdischen Gemeinde, von Klatsch und Tratsch. Und von dem, was die Juden dieser Zeit vor allem antrieb:

„Wer hätte vor 18 Jahren denken sollen, dass ihr jetzt in der Schweiz sollt sein und so ein kaufmännisches Geschäft innehabt? Woher kömmt das? Hauptsächlich erste Bedingung: Schulkenntnisse! Ohne dieselbe ist nichts anzufangen. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich zur Schule geschickt worden wäre, wäre ich heute ein ander Mann. Das ist nicht mehr zu ändern.“

So schreibt der 83-jährige Samuel Steilberger an Regina im Januar 1898. Seine eigene Bildung beschränkte sich auf den Religionsunterricht, den ihm sein Vater erteilt hatte. Die lateinischen Buchstaben brachte er sich später selbst bei. Er „schickte“ seine Söhne in die Schule und mit größter Wahrscheinlichkeit auch die Töchter. Samuel sah und nutzte die Chancen, die eine zunehmend liberalere Gesellschaft auch

ihm als Juden bot. Seine Kinder sollten es besser haben, „Aufstieg“ hieß die Parole, und sie hatten es auch besser: Einer der Söhne wurde Arzt, das Ziel einer noch holprigen Schul- und Studienlaufbahn. Die anderen wurden Kaufleute, wohl auch ganz erfolgreich, die Töchter heirateten in vielversprechende Familien ein, und einige experimentierten mit der Auswanderung in die USA, was allerdings nicht bei allen glückte. Dass mindestens einer der Söhne nicht so wohl geraten war, soll hier genauso wenig verschwiegen werden, wie es der Vater in seinen Briefen tat.

Samuel starb 1901. Und die große Kinderschar? Mit der Hilfe von näheren und ferneren Familienangehörigen dieser überaus zahlreichen „Mischpacha“ haben wir in den letzten Jahren viel herausgefunden und die Lebensdaten der Steilbergers bis in die neunte Generation verfolgen können. Das jüngste uns bekannte Kind ist Lea, geboren im August 2010 in Tal Schomer in Israel.

Andere Familienzweige endeten aber abrupt: Samuels geistig behinderte Enkelin Betty wurde 1940 in der Tötungsanstalt Grafeneck ermordet, 53 Jahre alt. Ein Enkel, der Arzt Dr. Carl Martin Steilberger, und seine Frau ertranken im Oktober 1943 auf der Flucht mit dem Boot auf dem Weg über die Ostsee nach Schweden – ihr Sohn Hans Harald überlebte und starb 1980 in Stockholm. Viele weitere Opfer dieser Generation könnten wir hier nennen.

Mit ungeheurer Wucht bricht der Holocaust in diese hoffnungsfrohe, fromme, lebendige und tatkräftige Familie hinein. Eine jüdische Familiengeschichte lässt sich nur selten in Ruhe zu Ende erzählen. Oder nie?

Vom Ende her oder vom Heute, also von einem Standpunkt aus, den man für den wahren hält, erscheint die jüdische Geschichte stets als eine, die auf den Holocaust zuläuft, so als gäbe es eine Zwangsläufigkeit, eine Notwendigkeit, eine Chronologik. Die übermächtige Katastrophe des Holocaust und ihre schmerz- und schuldbeladene Undurchdringlichkeit verstellen den Blick auf die „Offenheit des Moments“, auf die von Zufällen abhängigen und von einzelnen Entscheidungen gewollten Ereignisse, die erst in der Rückschau zu „historischen“ Ereignissen werden. Es gab vielleicht eine „Vorgeschichte“ des Nationalsozialismus und es gab ganz gewiss viele Bedingungen und ein kompliziertes Netz von Faktoren, die den Holocaust möglich machten, aber ganz sicher gab es keine Zwangsläufigkeit und schon mal gar nicht eine „Schicksalhaftigkeit“ der über 1700-jährigen jüdischen Geschichte. Bei der Betrachtung eines solch langen Zeitraums wird das im Jahr 2021 eine der größten Herausforderungen sein: jüdische Geschichte zu sehen, als Reservoir für Optionen, als eine dynamische Ereignisfolge und Entwicklungskette, die für sich allein historisches Schauspiel und großartige Leistung ist. Sie ist nicht das kaum beachtete Präludium zu einem Völkermord, dessen Geschichte auch nur zu oft verkürzt wird zum Lehrstück für die Begründung menschenrechtlicher Standards.

Jüdische Geschichte unterliegt eben nicht einer Chronologik. Sie ist, bei aller zahlenmäßigen Marginalität der Jüdinnen und Juden (1%!), eigenständig und paradigmatisch. Deshalb sei abschließend auch noch eine dritte Zahl genannt, die im allgemeinen „Narrativ“ eigentlich immer fehlt: „1847“. In diesem Jahr ratifizierte der preußische König ein „Gesetz, die Juden betreffend“, mit dem die acht Provinziallandtage Preußens für die Gleichstellung der Juden gestimmt hatten – der Düsseldorfer (wie heute also „unser“ Landtag) sogar schon vier Jahre früher. Jubel und Dank der Juden im Rheinland kannten keine Grenzen, und die aus dem Wuppertal schrieben an die Abgeordneten:

„Sie, edle Herren, haben es verstanden, […] den Begriff eines christlichen Staates in seiner erhabenen, wahren Bedeutung aufzufassen, klar zu machen und zu bekennen. […] Die Annalen der Geschichte werden es unseren Nachkommen verkünden, daß es der siebente Rheinische Landtag in unserm Vaterlande zuerst aussprach, daß ein verjährtes Unrecht kein rechtskräftiges Servitut [Dienstbarkeit, hier: Gewohnheitsrecht] begründet, daß die jüdischen Bewohner der Rheinlande, die ihr Vaterland und ihre christlichen Mitbürger lieben, […] die Freude und Leid, Gefahren und Lasten mit ihnen theilen, auf den unverkümmerten Genuß derselben Rechte Anspruch haben. […]“

Niemand konnte damals auch nur im Entferntesten ahnen – und nichts ließ darauf schließen – welches Verbrechen sich hundert Jahre später unter den Augen der Bevölkerung, mit ihrer Duldung und Zustimmung ereignen würde. Es hätte auch anders kommen können.

Dr. Ulrike Schrader

Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal

Initiator und Koordinator des bundesweiten Themenjahres ist der in Köln ansässige Verein „321 – 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.“: www.1700jahre.de Die Wuppertaler Veranstaltungshinweise auf