8 minute read

ESSENZIALE SOSTENERE I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE di Carlo Stagnaro

Carlo Stagnaro Direttore dell’Osservatorio sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni

L’esperienza del Covid-19 lascerà dichiarato di attendersi un risultato molte e profonde ferite sul tessuto migliore delle aspettative. Per quanto economico italiano, che potrebbero l’anno ormai volga al termine, è difficiandare al di là dell’impatto immediato le dirlo, in parte anche per l’incerteznel 2020. A conti fatti, il nostro paese za riguardo a quello che accadrà nei è stato tra i primi in Europa a essere prossimi mesi. In caso di una seconda colpiti dalla pandemia, è uno di quelli ondata, l’Ocse prevede che il crollo del che hanno pagato il tri- Pil potrebbuto più alto in termini di be supevite umane, e sarà anche L’esperienza del Covid-19 rare il 14 tra quelli che subiranno lascerà molte e profonde per cento. la più drammatica contrazione del prodotto interno lordo. Secondo le previsioni d’estate della ferite sul tessuto economico italiano, che potrebbero andare al di là Sulla base dei dati più recenti, Prometeia Commissione europea, dell’impatto immediato; il scommette rilasciate a luglio, il calo nostro paese è stato tra su un risulquest’anno sarà dell’11,2 i primi in Europa a essere tato inferioper cento, contro una colpito, è tra quelli che re al 10 per media Ue dell’8,3 per hanno pagato il tributo cento, mencento. Anche la ripresa maggiore in termini di nel 2021 è attesa essere modesta: ci si attende una crescita del 6,1 per cento (contro una mevite umane, e sarà anche tra quelli che subiranno la più forte contrazione del dia Ue del 5,8 per cento) prodotto interno lordo che ci farà ricuperare all’incirca la metà del reddito perso. È vero che gli ultimi dati sulla produzione industriale lasciano qualche spazio a un relativo ottimismo, almeno in termini congiunturali: l’indice di luglio ha segnato un più 7,4 per cento rispetto al mese precedente, collocandosi comunque 8 punti percentuali al di sotto del luglio 2019. Anche sulla base di questi dati, il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha

tre la nota di aggiornamento al Def – se bisogna dar credito alle indiscrezioni circolate in questi giorni – fissa l’asticella al 9 per cento (era meno 8 per cento nel Documento approvato ad aprile). Proprio la Nadef sembra indicare una ripresa più sostenuta nel 2021, anche grazie ai fondi messi a disposizione dal programma Next Generation Eu. Proprio qui sta la chiave di tutto: ed è molto più importante rispetto al balletto di cifre sull’anno in corso. Infatti, il 2020 sconta l’esperienza del coronavirus, che ha pesantemente condizionato sia l’attività economica, sia le scelte di policy (inclusa la chiusura pressoché totale nei mesi di marzo e aprile). Ma si tratta (sperabilmente) di un effetto congiuntu-

rale: ogni giorno che passa, famiglie demica si sovrappone a una crisi più e imprese imparano a gestire meglio profonda, che finora la politica non ha la convivenza col virus, il sistema sa- avuto la forza di affrontare. nitario fa progressi nell’individuazione È qui che entrano in gioco le oppordei focolai e il trat- tunità dei nuotamento dei malati, vi strumenti e la ricerca si avvi- Le ragioni della stagnazione adottati a livello cina alla produzio- italiana sono molte e europeo, i cui ne di un vaccino su larga scala. Anche i miglioramenti nella quantità e qualità dei tamponi e degli tutte conducono alla crisi della produttività e alle resistenze del sistemapaese ad adattarsi ai grandi finanziamenti dovranno prioritariamente puntare a sostenere i processi di altri strumenti dia- cambiamenti in atto a trasformazione gnostici contribui- livello globale, connessi al sce ad allontanare cambio tecnologico e alla il terrore dei primi globalizzazione dei mercati mesi dell’anno. Il vero punto interrogativo, quindi, riguarda l’andamento generale dell’economia, e le politiche che il Governo metterà in campo. Ciò avrà importanti ripercussioni tanto sulla condizione del paese nel suo complesso, quanto sul sistema energetico. Per quanto riguarda il primo tema, la questione fondamentale è relativa alle trasformazioni in atto, che sono in parte accelerate, in parte dirottate proprio dalla coesistenza con l’epidemia. Già prima dell’avvento del virus, l’Italia si trovava in affanno economico: la crescita reale negli ultimi vent’anni è stata pressoché nulla, e ancora non avevamo ricuperato le perdite inflitte dalla crisi del 20092011. Le ragioni di tale stagnazione sono molte e non è possibile ricostruirle nel dettaglio in questa sede, ma tutte conducono alla crisi della produttività e alle resistenze del sistema-paese ad adattarsi ai grandi cambiamenti in atto a livello globale, connessi al cambio tecnologico e alla globalizzazione. Diversi studi hanno mostrato che la reazione al coronavirus – sia dal lato dell’offerta, sia da quello della domanda – ha amplifi cato questi fenomeni. Per esempio, le imprese che hanno avuto in questi mesi una performance miglior in Borsa sono le stesse che avevano creato più valore negli anni precedenti: una chiara indicazione del fatto che, almeno in certi ambiti, il virus – o, strutturale dell’economia (con partimeglio, la mutazione che esso ha pro- colare riferimento al green e al digitadotto nei comportamenti e nelle scel- le). Gli esercizi di simulazione macrote di consumo delle persone – è am- economica citati guardano al breve plificatore di fenomeni pre-esistenti. termine e tengono pertanto conto È per questo che l’Italia sta soffrendo dell’effetto immediato dei nuovi fondi, più di altri, anche a parità di situazione i quali consentiranno di alimentare il sanitaria. In sintesi, la recessione pan- Pil attraverso una maggiore spesa per

investimenti (e, indirettamente, anche consumi). Il problema è che queste risorse andranno in qualche modo restituite: sia perché si tratta in buona parte di prestiti (seppure a tassi prossimi o inferiori allo zero), sia perché pure le tranche a fondo perduto si finanzieranno attraverso i contributi nazionali al bilancio comunitario e/o attraverso nuove forme di imposizione europea, che tuttavia colpiranno anche basi imponibili nazionali (per esempio le importazioni di beni ad alta intensità di carbonio o le transazioni

digitali). L’utilità della spesa addizionale, allora, non sta nel mero contributo al prodotto che essa può dare nel momento in cui si scarica a terra, ma nella capacità delle istituzioni di indirizzare gli investimenti in modo tale da agire sui vincoli strutturali alla crescita. In altri

termini, non bisogna tanto guardare a quel che accadrà domani, ma alle conseguenze (attese e, poi, realizzate) sul dopodomani: bisogna, cioè, chiedersi se l’esecutivo saprà individuare destinazioni (e garantirne l’attuazione) tali da alzare il potenziale di crescita di lungo termine del Pil. Per esempio, se le spese pubbliche e private nel digitale e nel green saranno tali da aumentare la produttività totale dei fattori e quindi sbloccheranno la capacità delle imprese italiane di innovare, posizionarsi meglio nelle catene globali del valore, posizionarsi su produzioni a più alto valore aggiunto, conquistare nuovi mercati. O se, invece, perseguiranno scopi latamente redistributivi o una politica di “picking winners” finalizzata a sostituire le scelte pubbliche all’interazione di domanda e offerta, anziché chiamare a raccolta le forze del mercato per promuovere il progresso economico e sociale. Un campanello d’allarme viene dallo stesso Piano nazionale energia e clima, che presto potrebbe dover essere rivisto se l’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 fosse incrementato dal 40 al 55 per cento, come anticipato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel recente discorso sullo stato dell’Unione. Le misure ipotizzate nel Pniec, infatti, sono destinate a produrre un effetto depressivo sul Pil, per quanto contenuto, secondo le stime dello stesso Governo: scelte erronee nell’allocazione

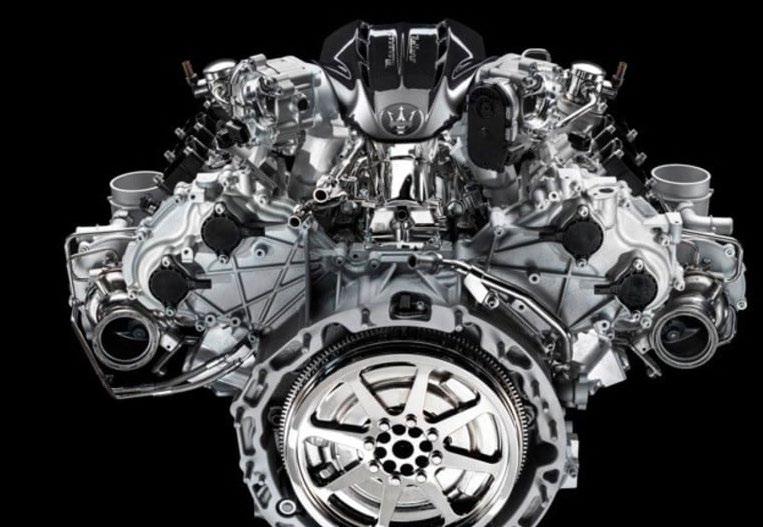

Questioni come la mobilità sostenibile, l’elettrificazione dei consumi e l’aumento della quota rinnovabile nei vari comparti energetici devono tenere conto dei tempi necessari a imprese e consumatori ad adeguarsi – oltre alle necessarie modernizzazioni infrastrutturali – ma anche evitare fughe in avanti o innamoramenti per specifiche tecnologie

delle risorse o ambizioni non commisurate agli strumenti potrebbero peggiorare la situazione. Le conseguenze sui mercati dell’energia dipendono in larga misura da quello che accadrà al sistema produttivo. Come abbiamo visto, infatti, la domanda di energia è letteralmente crollata durante il lockdown, e si è solo parzialmente ripresa nei mesi successivi, a causa della ridotta domanda di trasporto e dai minori consumi sia civili, sia industriali. Quello che accadrà nel futuro è essenzialmente funzione delle aspettative degli agenti economici (che riprenderanno a consumare se avranno fiducia) e dalla domanda nazionale ed estera (da cui dipenderanno i ritmi produttivi delle imprese). Inoltre – è questo è un altro punto essenziale – occorre capire come il Governo intenda sostenere la trasformazione green. È infatti necessaria una grande dose di realismo per garantire che non vi siano eccessive resistenze al cambiamento, ma neppure accelerazioni tali da spiazzare il sistema nazionale. Questioni come la mobilità sostenibile, l’elettrificazione dei consumi e l’aumento della quota rinnovabile nei vari comparti energetici devono tenere conto dei tempi necessari a imprese e consumatori ad adeguarsi – oltre alle necessarie modernizzazioni infrastrutturali, per esempio nelle reti elettriche – ma anche evitare fughe in avanti o innamoramenti per specifiche tecnologie. L’importanza dell’obiettivo ambientale (la riduzione delle emissioni assolute e per unità di prodotto) consiglia di mantenere aperte quante più opzioni possibili, non di sposare cause tecnologiche facendo scivolare la politica ambientale verso quella industriale. Insomma, stiamo attraversano una fase molto delicata, nella quale è inevitabile che il Governo giochi un ruolo di primo piano nell’orientare gli investimenti attraverso incentivi e disincentivi, ma anche nel quale è più necessario che mai un atteggiamento di umiltà. Condizionare il futuro è possibile e per certi versi necessario – o, quanto meno, fa parte di una strategia condivisa a livello europeo su cui i singoli Stati membri hanno poco margine di intervento. Ma pretendere di pianifi carlo nei minimi dettagli rischia di creare più incidenti di percorso e vicoli ciechi che opportunità di sviluppo, e di lasciare alla collettività l’eredità dei debiti senza la promessa di una crescita più sostenuta.