UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, (UAPA)

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

CARRERA

LICENCIATURA EN DERECHO

ASIGNATURA

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS IDEAS POLÍTICAS FGD-103

TAREA

TRABAJO FINAL

PARTICIPANTE

RANDY MANUEL CONCEPCIÓN DEL ORBE

MATRÍCULA

100071466

FACILITADOR (A)

ISMELDA GARCIA

RECINTO

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.

FECHA

07-04-2024

Introducción

En esta ocasión realizaremos una síntesis de varios temas los cuales son impartidos a lo largo de las diferentes unidades de La historia del derecho y de las ideas políticas que es un campo de estudio fascinante que nos permite explorar la evolución de las normas legales y los conceptos políticos a lo largo del tiempo. Desde las antiguas civilizaciones hasta las complejas estructuras jurídicas y políticas contemporáneas, este ámbito de investigación nos invita a indagar en las raíces de nuestras instituciones legales y en la formación de los principios que rigen nuestras sociedades.

Al sumergirnos en este tema, nos embarcamos en un viaje a través de las diferentes concepciones de justicia, poder y gobierno que han moldeado la historia de la humanidad. Desde los códigos legales de civilizaciones antiguas hasta las teorías políticas modernas, cada periodo histórico ha dejado una huella indeleble en la configuración del derecho y las ideas políticas que sustentan nuestras estructuras sociales.

A lo largo de este trabajo final, exploraremos los hitos significativos, los debates fundamentales y las transformaciones clave que han marcado el desarrollo del derecho y las ideas políticas, con el propósito de comprender mejor el contexto en el que se originaron nuestras actuales concepciones sobre la justicia, el poder y la organización social.

Asimismo, examinaremos cómo estas evoluciones históricas continúan influyendo en nuestra comprensión contemporánea del derecho y la política, proporcionando un marco sólido para reflexionar sobre los desafíos y dilemas actuales en estos ámbitos fundamentales para la convivencia humana.

EL DERECHO PRIMITIVO, ROMANO, FRANCÉS Y CASTELLANO EN LOS TIEMPO DE LA CONQUISTA.

1.1El derecho primitivo, características.

El "derecho primitivo" se refiere al conjunto de normas, costumbres y sistemas legales que regían las sociedades humanas en sus etapas más tempranas de desarrollo. Estas sociedades, generalmente cazadoras-recolectoras o agrícolas, se caracterizaban por tener una organización social y política relativamente simple, donde las normas legales y las costumbres desempeñaban un papel fundamental en la regulación de la vida comunitaria.

Las características del derecho primitivo incluyen:

1. Oralidad: Las normas y costumbres se transmitían de generación en generación principalmente a través de la tradición oral, ya que estas sociedades carecían de sistemas de escritura desarrollados.

2. Colectivismo: El enfoque principal del derecho primitivo estaba en el bienestar colectivo de la comunidad en lugar de los derechos individuales, con normas que buscaban preservar la armonía social y el equilibrio con la naturaleza.

3. Sencillez: Las normas legales eran relativamente simples y se centraban en regular aspectos básicos de la vida cotidiana, como la distribución de recursos, resolución de conflictos, matrimonio, propiedad y herencia.

4. Religión y tradición: La religión y las tradiciones culturales tenían una influencia significativa en la formación y aplicación del derecho primitivo, con normas que reflejaban creencias espirituales y prácticas rituales.

Es importante considerar que estas características del derecho primitivo varían según las particularidades culturales y geográficas de las distintas sociedades prehistóricas alrededor del mundo.

1.2 Comunidad primitiva a los antiguos imperios.

La transición de la comunidad primitiva a los antiguos imperios marcó un importante cambio en la organización social, política y económica de las sociedades humanas. La comunidad primitiva se caracterizaba por una forma de organización social más igualitaria, basada en la cooperación y el intercambio dentro de pequeñas comunidades. A medida que las sociedades evolucionaron, surgieron los antiguos imperios, que representaban una forma más compleja y centralizada de gobierno y estructura social.

El paso de la comunidad primitiva a los antiguos imperios implicó varios cambios significativos:

1. Organización política: En la comunidad primitiva, el poder político solía estar descentralizado y compartido entre los miembros de la comunidad. En contraste, los antiguos imperios introdujeron sistemas políticos centralizados, con un líder o gobernante que ejercía autoridad sobre un territorio más extenso y una población diversa.

2. Desarrollo económico: La transición a los antiguos imperios conllevó cambios en las actividades económicas. Mientras que en la comunidad primitiva predominaban la caza, la recolección y la agricultura de subsistencia, los antiguos imperios fomentaron el comercio a larga distancia, el desarrollo de infraestructuras como caminos y canales, y sistemas tributarios para financiar el gobierno central.

3. Estratificación social: Con la formación de los antiguos imperios, se observó una mayor estratificación social, con la emergencia de clases sociales claramente definidas. Los líderes imperiales, nobles y terratenientes adquirieron un estatus privilegiado, mientras que gran parte de la población se convirtió en campesinos o trabajadores sujetos a las demandas del Estado imperial.

Esta transición marcó un cambio significativo en la historia humana, dando lugar a estructuras políticas y sociales más complejas y a formas de organización que sentaron las bases para futuros desarrollos históricos.

1.3 Las ideas o pensamientos político nacional y politización.

El pensamiento político nacional y la politización son conceptos fundamentales en el estudio de la política y la sociedad contemporánea. El pensamiento político nacional se refiere a las ideas, valores y creencias que sustentan la identidad nacional de un país o una comunidad política, así como las visiones sobre el gobierno, la justicia, la ciudadanía y otros aspectos relacionados con la vida en sociedad.

La politización, por su parte, se refiere al proceso mediante el cual los asuntos sociales, culturales o económicos se vuelven temas políticos, es decir, son objeto de debate, acción y toma de decisiones por parte de actores políticos y ciudadanos. La politización puede implicar la movilización de grupos sociales en torno a ciertas demandas o intereses, así como la incorporación de temas específicos en la agenda política y pública.

El pensamiento político nacional y la politización están estrechamente relacionados, ya que las ideas sobre identidad nacional, soberanía, justicia social y otros temas fundamentales suelen ser objeto de debate político y movilización social. Por ejemplo, cuestiones como la inmigración, los derechos civiles, el medio ambiente o las políticas económicas pueden ser altamente politizadas en función de cómo se articulan en relación con los valores y creencias que sustentan la identidad nacional.

En muchos casos, la politización puede ser un mecanismo para impulsar cambios sociales o para defender determinadas visiones del bien común. Sin embargo, también puede generar polarización y conflictos si no se aborda de manera constructiva y respetuosa. Por tanto, comprender el pensamiento político nacional y el proceso de politización es crucial para analizar el funcionamiento de las sociedades contemporáneas y sus dinámicas políticas.

1.4 Las ideas sociales implícitas en las primigenias formas de convivencia humana.

Las primigenias formas de convivencia humana estaban impregnadas de ideas sociales que reflejaban la naturaleza colectiva y comunitaria de las sociedades tempranas. Algunas de las ideas sociales implícitas en estas formas de convivencia incluyen:

1. Colectivismo: Las sociedades primitivas enfatizaban la importancia del bienestar colectivo sobre los intereses individuales, promoviendo la colaboración y solidaridad dentro de la comunidad.

2. Reciprocidad: Se fomentaba el intercambio equitativo y la reciprocidad en las relaciones sociales, con la expectativa de que los miembros de la comunidad ayudaran y apoyaran a otros en momentos de necesidad.

3. Comunalidad: Los recursos y bienes eran compartidos dentro de la comunidad, con un énfasis en la distribución equitativa para satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros.

4. Respeto por la naturaleza: Las sociedades primitivas mantenían una estrecha relación con la naturaleza, reconociendo su importancia y dependencia de los recursos naturales, lo que se reflejaba en su forma de vida y sus prácticas culturales.

5. Jerarquías sociales incipientes: Aunque predominaba el colectivismo, es posible que algunas sociedades primitivas hayan comenzado a desarrollar jerarquías sociales incipientes basadas en la edad, el género o habilidades específicas.

Estas ideas sociales implícitas sentaron las bases para el desarrollo de sistemas más complejos de organización social y política a lo largo del tiempo, influyendo en la evolución de las normas y valores en las sociedades humanas.

1.4 Las ideas sociales implícitas en las primigenias formas de convivencia humana.

Las primigenias formas de convivencia humana estaban impregnadas de ideas sociales fundamentales que moldearon la organización y las interacciones dentro de las comunidades. Estas ideas sociales implícitas sentaron las bases para la evolución de la sociedad humana y aún tienen influencia en nuestras interacciones actuales. Algunas de estas ideas sociales incluyen:

1. Cooperación y reciprocidad: En las primeras formas de convivencia, la cooperación y la reciprocidad eran esenciales para la supervivencia. La colaboración en la caza, la recolección de alimentos y la defensa del grupo eran valores fundamentales que fomentaban un sentido de solidaridad y apoyo mutuo.

2. Comunalismo y compartición: La noción de propiedad comunal y la práctica

de compartir recursos eran aspectos centrales de las primeras formas de convivencia. Los grupos humanos primitivos dependían del uso colectivo de recursos como alimentos, refugio y herramientas, lo que promovía un sentido de igualdad y pertenencia compartida.

3. Respeto por la naturaleza: Las sociedades primigenias mantenían una relación estrecha con la naturaleza, reconociendo su dependencia de los recursos naturales y desarrollando concepciones espirituales que enfatizaban el respeto por el entorno natural.

4. Jerarquías basadas en habilidades: Aunque las sociedades primitivas tendían a ser más igualitarias en comparación con estructuras posteriores, a menudo se valoraban ciertas habilidades o conocimientos especializados que podían dar lugar a roles diferenciados dentro del grupo, como cazadores expertos, curanderos o líderes carismáticos.

Estas ideas sociales implícitas en las primigenias formas de convivencia humana han dejado una huella profunda en el desarrollo posterior de la sociedad, influyendo en conceptos como solidaridad comunitaria, cooperación intergrupal e interdependencia con el entorno natural. Entender estas ideas puede arrojar luz sobre los fundamentos de las relaciones humanas y las dinámicas sociales contemporáneas.

1.5 El Código de Hammurabi (Caldea y Asiria)

El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos en la historia de la humanidad. Fue promulgado en la región de Mesopotamia, específicamente en las antiguas civilizaciones de Caldea y Asiria, alrededor del año 1754 a.C. por el rey Hammurabi de Babilonia.

Este código es famoso por su enfoque en la justicia y por establecer normas claras para regular la vida cotidiana y las relaciones sociales. Contenía disposiciones sobre diversos aspectos de la vida, incluyendo el comercio, la propiedad, las transacciones legales, la familia, el matrimonio, el trabajo y la responsabilidad civil y penal.

El Código de Hammurabi consta de 282 leyes escritas en una gran estela de piedra que se erigió públicamente para que todos pudieran verlas. Estas leyes buscaban establecer normas equitativas para resolver conflictos y regular las interacciones entre individuos y grupos sociales.

Una característica notable del Código de Hammurabi es su principio de "ojo por ojo, diente por diente", que refleja un concepto temprano de justicia retributiva. Sin embargo, también incluía disposiciones destinadas a proteger a los más vulnerables, como viudas, huérfanos y esclavos.

El Código de Hammurabi brindó un marco legal que influenció sistemas jurídicos posteriores en otras civilizaciones. Su legado destaca la importancia histórica y cultural de Mesopotamia en el desarrollo del derecho y la justicia en

el mundo antiguo.

1.6 Evolución Histórica: Periodos de la cultura caldeo asiria.

Durante la evolución histórica de la cultura caldeo-asiria, se pueden identificar varios periodos significativos que marcaron su desarrollo:

1. Periodo Prehistórico: Antes de la formación de los reinos caldeos y asirios, la región de Mesopotamia (actual Irak) fue el hogar de civilizaciones sumerias y acadias que sentaron las bases para las futuras culturas de la región.

2. Reino Antiguo de Asiria (c. 2000-1365 a.C.): Durante este periodo, Asiria comenzó a consolidarse como un reino independiente, con una creciente influencia en la región norte de Mesopotamia. Se destacó por su desarrollo militar y su participación en el comercio regional.

3. Imperio Medio Asirio (c. 1365-934 a.C.): Bajo reyes como Asurnasirpal II y Salmanasar III, Asiria expandió su territorio y ejerció un poder significativo sobre otras regiones, estableciendo un sistema administrativo eficiente y desarrollando una cultura rica y sofisticada.

4. Imperio Nuevo Asirio (c. 911-612 a.C.): Este fue el periodo de mayor esplendor del imperio asirio, con reyes como Tiglat-Pileser III, Senaquerib, Asurbanipal y Assur-etil-ilani llevando a cabo conquistas militares extensas, expandiendo el imperio hasta Egipto y estableciendo una administración centralizada.

5. Periodo Neobabilónico (c. 626-539 a.C.): Durante este tiempo, Babilonia recuperó su independencia bajo el rey Nabucodonosor II, quien reconstruyó la ciudad de Babilonia y llevó a cabo importantes proyectos arquitectónicos.

Estos periodos representan una parte crucial de la evolución histórica de la cultura caldeo-asiria, caracterizada por su influencia en el desarrollo político, militar y cultural en la región de Mesopotamia y más allá.

UNIDAD II

EL DERECHO PRIMITIVO, ROMANO, FRANCÉS Y CASTELLANO EN LOS TIEMPO DE LA CONQUISTA (CONT.)

2.1 Los aportes jurídicos de los egipcios, chinos y hebreos.

Los egipcios, chinos y hebreos realizaron significativos aportes jurídicos que contribuyeron al desarrollo del derecho en sus respectivas culturas y más allá. Aquí tienes un resumen de los aportes de cada una:

Egipcios:

- Los egipcios desarrollaron un sistema legal complejo que incluía leyes codificadas, aunque no de la misma manera que otras civilizaciones.

- La Ley del Talión, que establecía la idea de "ojo por ojo, diente por diente", era parte de su sistema legal y ejercía influencia en otros sistemas jurídicos antiguos.

- Las leyes egipcias abordaban temas como la propiedad, el matrimonio, el comercio y los derechos de las mujeres.

Chinos:

- La dinastía Zhou en China fue pionera en la formulación de un sistema legal formal y en el desarrollo de códigos legales escritos.

- El concepto de "leyes justas" y la idea de que el gobierno debía regirse por leyes justas y equitativas fue fundamental en el pensamiento legal chino.

- La filosofía legal china también influyó en el desarrollo de sistemas legales en otras partes de Asia, con énfasis en la armonía social y la moralidad.

Hebreos:

- El aporte más significativo de los hebreos al derecho fue la codificación de las leyes en la Torá, específicamente en el libro del Éxodo y el Deuteronomio.

- Estas leyes incluían regulaciones sobre asuntos civiles, penales y rituales, sentando las bases para los principios legales que influyeron en las tradiciones judías y cristianas.

- La ética moral y la responsabilidad personal ante Dios eran elementos distintivos del sistema legal hebreo.

Estos aportes jurídicos contribuyeron a sentar las bases para el desarrollo del derecho en sus respectivas culturas, influyendo en sistemas legales posteriores e incluso en el derecho contemporáneo.

2.3 4-El derecho romano, surgimiento y utilidad. División o épocas del derecho romano.

El derecho romano es una de las bases fundamentales del derecho occidental y su surgimiento se remonta a la antigua Roma. Su utilidad radica en su influencia duradera en la conformación de sistemas legales posteriores y su contribución al desarrollo de conceptos jurídicos fundamentales. El derecho romano se puede dividir en varias épocas significativas:

1. Derecho Arcaico: Esta es la etapa temprana del derecho romano, caracterizada por la influencia de las costumbres y tradiciones en la resolución de disputas legales. En esta época, el derecho romano no estaba codificado y se basaba en normas no escritas transmitidas oralmente.

2. Derecho Clásico: Durante este periodo, que abarca aproximadamente desde el siglo II a.C. hasta el siglo III d.C., se produjo una importante sistematización y codificación del derecho romano. Destacan figuras como los jurisconsultos, quienes contribuyeron al desarrollo de principios legales y al establecimiento de precedentes jurídicos.

3. Derecho Postclásico: Esta etapa abarca desde el siglo III d.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. Durante este periodo, el derecho romano experimentó cambios significativos debido a factores como la influencia del cristianismo y la presión política.

La utilidad del derecho romano radica en su legado perdurable en el desarrollo del derecho civil, el derecho canónico y varios sistemas legales contemporáneos. Sus conceptos jurídicos, como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y los contratos, han influido en gran medida en la evolución del derecho a lo largo de los siglos.

El estudio del derecho romano continúa siendo relevante para comprender los fundamentos del sistema legal contemporáneo y para apreciar cómo las ideas y las instituciones jurídicas han evolucionado a lo largo de la historia.

2.5 Influencia del derecho francés en el derecho dominicano.

La influencia del derecho francés en el derecho dominicano es significativa y se remonta a varios momentos históricos que han dejado una huella duradera en el sistema legal de la República Dominicana.

Durante el siglo XIX, la República Dominicana estuvo bajo dominio francés en dos ocasiones: primero como parte del imperio napoleónico entre 1801 y 1809, y luego como resultado de una breve anexión a Francia entre 1822 y 1844. Durante estos periodos, se introdujeron elementos del sistema legal francés que impactaron profundamente en el desarrollo del derecho dominicano.

La influencia del derecho francés se puede observar en varios aspectos del sistema legal dominicano, incluyendo la adopción de ciertos principios jurídicos, la estructura de los tribunales, la legislación civil y comercial, así como la influencia en el ámbito del derecho internacional.

Además, a lo largo de los años, la República Dominicana ha mantenido estrechos lazos con Francia, lo que ha contribuido a la continuación de la influencia del derecho francés en el país caribeño.

En resumen, la influencia del derecho francés en el derecho dominicano es innegable y ha dejado una marca perdurable en el sistema legal de la República Dominicana. Esta influencia ha contribuido a la evolución y al desarrollo del marco legal del país, mostrando la importancia de los intercambios culturales y jurídicos en la conformación de los sistemas legales nacionales.

UNIDAD III

EL PRIMER DERECHO EN LA ISLA LA ESPAÑOLA Y EL DERECHO

2.8

El Primer derecho en la isla La Española.

l primer derecho en la isla La Española, que actualmente se encuentra dividida entre la República Dominicana y Haití, estuvo influenciado por las potencias coloniales que reclamaban el territorio en el momento de la llegada de los europeos.

En el lado español de la isla, que corresponde a la República Dominicana actual, el derecho aplicado inicialmente fue el derecho castellano, como parte del imperio colonial español. Este derecho se basaba en las leyes y costumbres de Castilla, y sirvió como marco legal para la administración de justicia y la regulación de asuntos civiles, penales y comerciales.

Con la llegada de los colonizadores españoles a La Española en 1492, se establecieron instituciones legales basadas en el derecho castellano para gobernar el territorio recién descubierto. Estas instituciones sentaron las bases para el desarrollo del sistema legal colonial que influiría en la evolución del derecho en la isla a lo largo de los siglos.

Es importante tener en cuenta que en el lado occidental de la isla, correspondiente a Haití, el derecho aplicado estuvo influenciado por las leyes y costumbres francesas debido al dominio colonial francés en esa parte de La Española.

En resumen, el primer derecho aplicado en La Española estuvo directamente relacionado con las potencias coloniales que reclamaban el territorio, estableciendo así las bases para los sistemas legales que evolucionarían en lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití.

2.11 El Gobierno de La Española.

Durante la época colonial, La Española estuvo bajo el gobierno de la Corona Española, que estableció diversas estructuras administrativas para gobernar el territorio. En un principio, La Española fue parte de la gobernación de Santo Domingo, que abarcaba gran parte de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón en su primer viaje.

Posteriormente, se establecieron diferentes divisiones y subdivisiones administrativas a medida que la colonización avanzaba. La isla fue testigo de la fundación de numerosas ciudades y pueblos, así como de la creación de instituciones gubernamentales locales.

El gobierno de La Española durante la colonia se caracterizó por la presencia de autoridades coloniales, como los gobernadores y los alcaldes mayores, que representaban los intereses de la Corona Española en el territorio. Estas autoridades tenían a su cargo la administración civil, militar y judicial, así como la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden colonial.

En resumen, el gobierno de La Española durante la época colonial estuvo marcado por la presencia y el control ejercido por las autoridades coloniales

españolas, quienes establecieron estructuras administrativas para dirigir y organizar el territorio en nombre de la Corona. Este periodo dejó una huella duradera en la historia y en la evolución del gobierno en lo que hoy conocemos como República Dominicana.

2.13

El primer régimen judicial.

Durante la época colonial en La Española, el primer régimen judicial estuvo influenciado por las leyes y prácticas legales de la Corona Española. Se establecieron instituciones judiciales para administrar la justicia y regular los asuntos legales en el territorio recién descubierto.

El sistema judicial estaba compuesto por figuras como los alcaldes ordinarios, los alcaldes mayores y los corregidores, quienes tenían la responsabilidad de administrar justicia en nombre del rey. Estos funcionarios tenían competencias en asuntos civiles, penales y administrativos, y estaban encargados de hacer cumplir las leyes coloniales y mantener el orden en la isla.

Además, se establecieron tribunales superiores, como la Real Audiencia de Santo Domingo, que tenía jurisdicción sobre asuntos legales más complejos y servía como tribunal de apelación.

El primer régimen judicial en La Española se basaba en el derecho castellano y estaba diseñado para servir a los intereses de la Corona Española en el Nuevo Mundo. Este sistema sentó las bases para el desarrollo posterior del sistema judicial en lo que hoy conocemos como República Dominicana.

En resumen, el primer régimen judicial en La Española estuvo marcado por la presencia de instituciones judiciales influenciadas por las leyes y prácticas legales de la Corona Española, que jugaron un papel fundamental en la administración de justicia durante la época colonial.

2.15 La encomienda.

Fue un sistema de organización social y económica implementado durante la colonización de América por parte de España en el siglo XVI. Bajo este sistema, los conquistadores españoles recibían el derecho del rey de España para "encomendar" a los indígenas a su cargo, con la responsabilidad de protegerlos, convertirlos al cristianismo y "civilizarlos". A cambio, los encomenderos tenían derecho a utilizar el trabajo de los indígenas y cobrar tributos en forma de productos agrícolas o servicios.

Sin embargo, en la práctica, la encomienda frecuentemente se convirtió en una forma de explotación y abuso hacia la población indígena, contribuyendo a su desposesión y deterioro. A raíz de las denuncias sobre los abusos cometidos bajo el sistema de encomienda, se promulgaron leyes y reformas destinadas a limitar sus efectos perjudiciales, aunque persistió como una institución hasta bien entrado el período colonial. La encomienda tuvo un impacto significativo en la estructura social y económica de América Latina durante la época colonial.

2.16

La esclavitud.

Durante la época colonial en La Española, la esclavitud desempeñó un papel crucial en la economía y la sociedad de la isla. Tras el arribo de los europeos, se inició el comercio de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, que se convirtieron en el principal motor económico de la colonia.

La explotación de mano de obra esclava fue institucionalizada y regulada por las potencias coloniales, que establecieron un sistema legal que perpetuaba la esclavitud. Los esclavos africanos eran considerados propiedad y eran sometidos a condiciones inhumanas, trabajando en condiciones extremadamente duras y siendo privados de sus derechos básicos.

La esclavitud tuvo un impacto significativo en la demografía y la cultura de La Española, ya que contribuyó a la formación de una población diversa y a la mezcla de diferentes tradiciones culturales. Sin embargo, también provocó sufrimiento, resistencia y luchas por la libertad por parte de los esclavos.

La abolición de la esclavitud en La Española no se produjo sino hasta el siglo XIX, después de un prolongado período de luchas y movimientos antiesclavistas. Este proceso tuvo repercusiones profundas en la sociedad y sentó las bases para la construcción de una nación libre e independiente.

En resumen, la esclavitud fue una realidad devastadora en La Española durante la época colonial, moldeando tanto su economía como su sociedad. La lucha por la abolición y sus consecuencias marcaron un hito importante en la historia de la isla.

2.17 La Iglesia.

Durante la época colonial en La Española, la Iglesia desempeñó un papel central en la vida espiritual, cultural y social de la colonia. La llegada de los colonizadores españoles trajo consigo la introducción del catolicismo en la isla, y la Iglesia Católica se convirtió en una institución clave en la administración espiritual y social del territorio.

La Iglesia desempeñó un papel importante en la conversión de la población indígena al catolicismo, estableciendo misiones y promoviendo la evangelización. Además, los misioneros desempeñaron un papel fundamental en la educación, la atención médica y el desarrollo de infraestructuras sociales en la colonia.

La presencia de la Iglesia también se reflejó en la arquitectura colonial de La Española, con la construcción de iglesias, catedrales y monasterios que se convirtieron en centros de vida comunitaria y devoción religiosa.

Además, la Iglesia ejerció influencia en asuntos políticos y sociales, participando en la administración colonial y defendiendo los intereses de la

Corona Española. Los líderes eclesiásticos tenían una influencia significativa en la sociedad colonial, tanto en asuntos espirituales como civiles.

En resumen, durante la época colonial, la Iglesia desempeñó un papel multifacético en La Española, influyendo en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde lo espiritual hasta lo social y lo político. Su legado perdura hasta el día de hoy y ha dejado una huella indeleble en la historia y cultura de lo que hoy conocemos como República Dominicana.

UNIDAD IV

EL DERECHO EN EL GOBIERNO HAITIANO.

4.1 El periodo haitiano, 1822-1844.

Durante el periodo haitiano (1822-1844), la isla de La Española estuvo bajo el dominio de Haití, que en ese entonces era conocido como Saint-Domingue. Este periodo fue el resultado de la ocupación militar por parte del ejército haitiano, liderado por Jean-Pierre Boyer, quien anexó la parte oriental de la isla, que actualmente es la República Dominicana, al territorio haitiano.

La ocupación haitiana tuvo un impacto significativo en la sociedad y la cultura de la parte oriental de la isla. Durante este periodo, se implementaron políticas que afectaron la economía, la administración y las estructuras sociales de la región. Por ejemplo, se abolió la esclavitud y se intentó imponer el idioma francés en lugar del español.

Sin embargo, la ocupación haitiana también generó resistencia y descontento entre la población dominicana. Movimientos independentistas surgieron con el objetivo de liberar a la parte oriental de la isla del control haitiano y restaurar su autonomía.

Finalmente, en 1844, después de varios años de lucha y resistencia, la parte oriental de la isla proclamó su independencia y se separó de Haití, estableciendo lo que hoy conocemos como República Dominicana.

El periodo haitiano dejó una huella indeleble en la historia dominicana, influyendo en su identidad nacional y su relación con Haití. La lucha por la independencia y el legado de esta ocupación continúan siendo temas importantes en el desarrollo histórico y cultural del país.

En resumen, el periodo haitiano (1822-1844) fue un periodo de ocupación e influencia haitiana en la parte oriental de La Española, que tuvo repercusiones significativas en la historia y el desarrollo posterior de lo que hoy es la República Dominicana.

4.2 La Constitución haitiana de 1816.

La Constitución haitiana de 1816 fue promulgada durante el gobierno del presidente haitiano Alexandre Pétion, quien desempeñó un papel crucial en la historia temprana de Haití. Esta constitución marcó un hito importante en la consolidación del proceso de independencia y en la estructuración del sistema político de Haití como nación recién formada.

La Constitución de 1816 estableció a Haití como una república presidencialista, con un presidente como jefe de Estado y de gobierno. También estableció la separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, sentando las bases para la organización política del país.

Además, esta constitución abordó cuestiones como la ciudadanía, los derechos individuales y las libertades públicas, sentando las bases para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos haitianos.

En el contexto histórico, la Constitución de 1816 reflejó el deseo de establecer una estructura política sólida y establecer las bases para el desarrollo futuro de Haití como nación independiente. Sin embargo, a lo largo de su historia, Haití ha enfrentado desafíos políticos, sociales y económicos que han impactado su desarrollo institucional.

En resumen, la Constitución haitiana de 1816 fue un documento fundamental que sentó las bases para la organización política y el desarrollo institucional temprano de Haití como nación independiente. Su legado continúa siendo relevante en la historia constitucional y política del país.

4.7 Principales Medidas adoptadas por Boyer.

Durante el gobierno de Jean-Pierre Boyer en Haití, se adoptaron una serie de medidas que tuvieron un impacto significativo en el país y en la parte oriental de la isla de La Española, que en ese momento estaba bajo dominio haitiano. Algunas de las principales medidas adoptadas por Boyer incluyeron:

1. Anexión de la parte oriental de la isla: Una de las medidas más destacadas fue la anexión de la parte oriental de La Española, que actualmente es la República Dominicana, al territorio haitiano. Esta anexión tuvo importantes repercusiones en la historia y el desarrollo posterior de la región.

2. Abolición de la esclavitud: Boyer continuó la política de abolición de la esclavitud iniciada durante la Revolución Haitiana, extendiendo esta medida a la parte oriental de la isla. La abolición de la esclavitud fue un paso crucial hacia la emancipación y la igualdad para muchas personas en la región.

3. Intentos de unificación cultural: Boyer implementó políticas destinadas a fomentar la asimilación cultural, incluyendo el fomento del idioma francés en lugar del español en la parte oriental de la isla. Estos intentos de unificación cultural generaron resistencia y descontento entre la población dominicana.

Estas medidas y políticas adoptadas por Jean-Pierre Boyer durante su gobierno influyeron significativamente en la historia y el desarrollo posterior tanto de Haití como de la República Dominicana, y continúan siendo temas importantes en el estudio de la historia caribeña.

En resumen, las medidas adoptadas por Boyer durante su gobierno reflejaron su intento por unificar y consolidar el territorio haitiano, pero también generaron tensiones y conflictos que influyeron en el futuro político y social de la región.

4.8 El derecho privado en la época haitiana.

Durante la época haitiana, específicamente durante el periodo de dominio haitiano sobre la parte oriental de la isla de La Española (1822-1844), se implementaron cambios significativos en el ámbito del derecho privado en la región. El sistema legal y las normativas relacionadas con el derecho privado experimentaron transformaciones como resultado de la influencia haitiana.

Bajo el dominio haitiano, se introdujeron nuevas leyes y disposiciones legales que afectaron aspectos del derecho privado, como la propiedad, los contratos y las relaciones entre individuos. Estas medidas estaban destinadas a establecer un marco legal unificado en la isla, pero también reflejaban el intento de imponer la influencia y las prácticas legales haitianas en la parte oriental de La Española.

La influencia del derecho francés, heredado de la época colonial, también se hizo sentir en el sistema legal durante este periodo, ya que Haití había sido una colonia francesa antes de su independencia. Esta influencia se reflejó en aspectos como el sistema judicial, las normativas legales y las prácticas jurídicas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implantación del derecho privado durante la época haitiana también estuvo acompañada por resistencia y descontento por parte de la población local, lo que a su vez influyó en el desarrollo del sistema legal y en las relaciones sociales y económicas en la región.

En resumen, el derecho privado durante la época haitiana estuvo sujeto a cambios significativos debido a la influencia haitiana y a la herencia del sistema legal colonial. Estos cambios reflejaron los esfuerzos por unificar el marco legal en la isla, pero también generaron tensiones y desafíos relacionados con su implementación y aceptación por parte de la población local.

4.9 El régimen militar.

Durante la historia de Haití, ha habido varios períodos de gobierno militar que han tenido un impacto significativo en el país. Estos regímenes militares han estado marcados por inestabilidad política, conflictos internos y violaciones de derechos humanos.

Uno de los períodos más notables de gobierno militar en Haití fue durante la presidencia de François Duvalier, conocido como "Papa Doc", y luego continuado por su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como "Baby Doc". El régimen de los Duvalier se caracterizó por su autoritarismo, represión política y corrupción, lo que llevó a un prolongado período de opresión y sufrimiento para el pueblo haitiano.

Otro período significativo de gobierno militar en Haití fue tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide en 1991, lo que llevó al establecimiento de un régimen militar que perpetuó la violencia y la represión. Posteriormente, con la intervención internacional, se logró el retorno de Aristide al poder en 1994.

Estos regímenes militares han dejado una huella profunda en la historia y la sociedad haitiana, con consecuencias duraderas en términos de estabilidad política, desarrollo económico y respeto a los derechos humanos.

Es importante reconocer que el pueblo haitiano ha enfrentado numerosos

desafíos a lo largo de su historia, y que la superación de estos períodos difíciles ha sido fundamental para el avance del país hacia un futuro más próspero y estable.

En resumen, los regímenes militares en Haití han tenido un impacto significativo en la historia del país, caracterizados por autoritarismo, represión y conflictos internos. La superación de estos desafíos ha sido crucial para el avance hacia un futuro más prometedor para el pueblo haitiano.

4.10 Fin del período haitiano

El período haitiano en la parte oriental de la isla de La Española llegó a su fin en 1844, después de 22 años de dominio haitiano. Durante este tiempo, la parte oriental estuvo bajo el control del gobierno haitiano, liderado en su mayoría por presidentes haitianos.

El descontento y la resistencia por parte de la población dominicana hacia el gobierno haitiano, así como las diferencias culturales y económicas, jugaron un papel importante en el camino hacia la independencia de la parte oriental de la isla.

El 27 de febrero de 1844, un grupo de dominicanos liderados por Juan Pablo Duarte proclamó la independencia de la República Dominicana, poniendo fin al período haitiano en esa región. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la isla, con la formación de un estado independiente separado de Haití.

La independencia de la República Dominicana significó el final del control directo haitiano sobre la parte oriental de La Española, y condujo a una nueva dinámica política y social en la región. A lo largo de los años, Haití y la República Dominicana han mantenido relaciones complejas y cambiantes, influenciadas por su historia compartida y sus realidades políticas y económicas.

En resumen, el fin del período haitiano en la parte oriental de La Española se produjo con la proclamación de la independencia de la República Dominicana en 1844, marcando un hito importante en la historia tanto de Haití como de su vecino oriental.

UNIDAD V

EL PRIMER DERECHO DOMINICANO

4.1 El manifiesto del 16 de enero 1844.

El Manifiesto del 16 de enero de 1844 es un documento histórico significativo en la historia de la República Dominicana, ya que marca un momento crucial en el proceso de proclamación de la independencia del país respecto al dominio haitiano.

El manifiesto fue redactado por Juan Pablo Duarte, uno de los Padres de la Patria dominicana, y otros líderes independentistas. En este documento, se exponían las razones y motivaciones para romper con el dominio haitiano y proclamar la independencia de la República Dominicana.

El Manifiesto del 16 de enero de 1844 abordaba temas como la autodeterminación, la identidad nacional y la defensa de los valores y derechos del pueblo dominicano. También expresaba la voluntad de establecer un gobierno independiente y soberano, separado del control haitiano.

Este manifiesto fue un paso crucial en el camino hacia la independencia de la República Dominicana, ya que sentó las bases ideológicas y políticas para el movimiento independentista que culminó con la proclamación formal de la independencia el 27 de febrero de 1844.

En resumen, el Manifiesto del 16 de enero de 1844 es una pieza fundamental en la historia dominicana, ya que representa la declaración de intenciones y principios que llevaron a la ruptura con el dominio haitiano y a la proclamación de la independencia de la República Dominicana.

4.2 Pedro Santana y el artículo.

El artículo al que te refieres probablemente es el "Artículo 210" de la Constitución de la República Dominicana, promulgada en 1844. Este artículo fue un instrumento legal que otorgó poderes extraordinarios a Pedro Santana, un destacado líder militar y político dominicano en ese momento.

El "Artículo 210" concedía a Pedro Santana la autoridad para tomar decisiones unilaterales en situaciones de emergencia, lo que le otorgaba un control significativo sobre el gobierno y las políticas del país. Esta concesión de poderes especiales a Santana se produjo en un contexto de inestabilidad política y amenazas externas para la naciente República Dominicana.

Pedro Santana, como figura controvertida en la historia dominicana, desempeñó un papel destacado en los primeros años de la República Dominicana independiente. Aunque inicialmente fue un defensor de la independencia, su liderazgo y sus acciones posteriores generaron divisiones y conflictos dentro del país.

Santana llegó a ser presidente en varias ocasiones y su papel en la historia dominicana ha sido objeto de debate y controversia. Su relación con potencias

extranjeras y su influencia en el destino político de la República Dominicana han sido temas de análisis e interpretación a lo largo de los años.

En resumen, el "Artículo 210" de la Constitución de 1844 concedió poderes extraordinarios a Pedro Santana, lo que tuvo implicaciones significativas en el desarrollo político temprano de la República Dominicana. La figura de Santana sigue siendo objeto de interés y debate en el contexto histórico del país.

4.3 La Constitución de 1844.

La Constitución de la República Dominicana de 1844 fue el primer documento constitucional promulgado después de la proclamación de la independencia del país respecto al dominio haitiano. Esta constitución representó un hito importante en la historia dominicana, ya que sentó las bases para la estructura política y legal de la recién formada República Dominicana.

La Constitución de 1844 estableció un sistema republicano de gobierno, con una división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. También garantizaba derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la igualdad ante la ley.

Uno de los aspectos más destacados de esta constitución fue su énfasis en la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo dominicano, reflejando así los ideales independentistas que llevaron a la separación de Haití.

Además, la Constitución de 1844 estableció un marco legal para la organización del gobierno, las elecciones, el sistema judicial y otros aspectos fundamentales de la vida política y social del país.

Es importante destacar que esta constitución tuvo un impacto duradero en el desarrollo político e institucional de la República Dominicana, sentando las bases para futuras cartas magnas y sirviendo como referencia histórica en el proceso de consolidación democrática del país.

En resumen, la Constitución de 1844 fue un documento crucial en la historia dominicana, ya que estableció los principios y estructuras fundamentales para el funcionamiento del nuevo Estado independiente. Su legado perdura en el desarrollo constitucional posterior del país.

4.6 La Organización de la República.

La Organización de la República Dominicana se refiere a la estructura y funcionamiento de las instituciones gubernamentales y administrativas que rigen el país. En términos generales, la organización de la República Dominicana se basa en un sistema republicano democrático, con una división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial.

El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de Gobierno. El Presidente es elegido mediante elecciones

populares cada cuatro años y es responsable de dirigir la administración pública, implementar políticas y representar al país a nivel nacional e internacional.

El Poder Legislativo está compuesto por el Congreso Nacional, que a su vez se divide en dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados. Estas cámaras son responsables de la elaboración y aprobación de leyes, así como de ejercer funciones de control sobre el Poder Ejecutivo.

El Poder Judicial está a cargo de administrar justicia en el país y está conformado por diversas instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y los juzgados de paz.

Además de estos poderes del Estado, existen otras instituciones gubernamentales encargadas de diversas áreas específicas, como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, entre otros.

En resumen, la organización de la República Dominicana se fundamenta en un sistema democrático con una clara separación e independencia entre los poderes del Estado. Esta estructura busca garantizar el equilibrio y control entre las distintas ramas del gobierno para asegurar el funcionamiento adecuado del Estado y el respeto a los derechos ciudadanos.

4.9 La Constitución de Moca.

La Constitución de Moca es un documento histórico significativo en la República Dominicana. Fue proclamada el 14 de noviembre de 1858 en la ciudad de Moca, durante un período de agitación política y divisiones internas en el país. Esta constitución surgió como resultado de un intento por establecer un marco legal que reflejara los intereses y preocupaciones de ciertos sectores políticos y sociales en ese momento.

La Constitución de Moca fue redactada durante una época en la que la República Dominicana experimentaba conflictos internos y luchas por el poder. Este documento constitucional buscaba establecer principios y normas para la organización del gobierno, la protección de derechos individuales y la definición de las responsabilidades del Estado.

Entre los aspectos más destacados de la Constitución de Moca se encontraban disposiciones relacionadas con la división de poderes, las garantías individuales, el sistema electoral y otros aspectos fundamentales para el funcionamiento del Estado.

Aunque la Constitución de Moca tuvo un impacto limitado en comparación con otras cartas magnas dominicanas, su importancia radica en el contexto histórico en el que surgió, así como en su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional en la República Dominicana.

En resumen, la Constitución de Moca representa un capítulo significativo en la historia constitucional dominicana, al reflejar las circunstancias políticas y

sociales de su tiempo y contribuir al debate sobre la estructura y funciones del Estado.

4.11 La anexión a España.

La anexión a España fue un periodo crucial en la historia de la República Dominicana que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Después de décadas de inestabilidad política, conflictos internos y presiones externas, el gobierno dominicano liderado por Pedro Santana decidió reintegrar el país al dominio español.

La anexión a España fue el resultado de una serie de complejos factores políticos, económicos y sociales, incluyendo la inestabilidad interna, las presiones de potencias extranjeras y la búsqueda de estabilidad y desarrollo económico por parte de ciertos sectores.

Durante este periodo, la República Dominicana pasó a formar parte del Imperio Español como una provincia más, con todas las implicaciones administrativas y políticas que esto conllevaba. Sin embargo, la anexión a España provocó una fuerte resistencia interna por parte de aquellos que se oponían a perder la independencia recién recuperada en 1844.

Finalmente, en 1865, después de intensas luchas internas y presiones externas, la República Dominicana logró restablecer su independencia y separarse nuevamente del dominio español. Este evento marcó el fin del breve periodo de anexión y el retorno al estado independiente que había sido proclamado décadas antes.

La anexión a España tuvo un impacto significativo en la identidad nacional dominicana y en el desarrollo político del país, contribuyendo a fortalecer el sentimiento independentista y la determinación de mantener la soberanía nacional.

En resumen, la anexión a España fue un episodio complejo en la historia dominicana que refleja las tensiones políticas y sociales de su tiempo, así como el firme deseo del pueblo dominicano de preservar su independencia y autodeterminación.

UNIDAD VI

LA ANTIGUA GRECIA Y SUS GRANDES PENSADORES

4.1 Grecia, Atenas y Esparta: Organización social y política. Pensamiento Político.

La antigua Grecia fue el hogar de dos de las ciudades-estado más influyentes: Atenas y Esparta. Cada una tenía su propia organización social, política y pensamiento político distintivo.

Atenas, conocida por ser la cuna de la democracia, tenía una organización social basada en la ciudadanía. Los ciudadanos varones tenían derechos políticos y participaban en la toma de decisiones a través de la asamblea popular, donde se discutían y votaban los asuntos importantes para la polis. Atenas también experimentó diferentes formas de gobierno, incluyendo la tiranía y la democracia directa.

Por otro lado, Esparta se caracterizaba por su sistema político y social altamente militarizado. La sociedad espartana estaba dividida en espartiatas (ciudadanos con plenos derechos), periecos (habitantes libres pero sin derecho de ciudadanía) y hilotas (esclavos del Estado). El gobierno estaba controlado por dos reyes y un consejo de ancianos, con un fuerte énfasis en la disciplina militar y el bienestar del Estado.

En cuanto al pensamiento político, tanto Atenas como Esparta contribuyeron significativamente a la filosofía política occidental. Atenas fue el lugar donde surgieron grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas influyeron en el desarrollo de la teoría política, la ética y la justicia.

Por su parte, Esparta se destacó por su enfoque en la disciplina, el valor militar y la estabilidad social. Aunque su influencia filosófica fue menos prominente que la de Atenas, el enfoque espartano en la fortaleza física, el sacrificio personal y el bienestar del Estado dejó una huella duradera en el pensamiento político antiguo.

En resumen, tanto Atenas como Esparta tuvieron estructuras sociales y políticas únicas que reflejaban sus valores fundamentales. Sus contribuciones al pensamiento político han perdurado a lo largo de los siglos y continúan siendo objeto de estudio e inspiración en el mundo contemporáneo.

4.3 Las ideas políticas y las leyes de Platón.

Platón, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, desarrolló una serie de ideas políticas y teorías sobre la justicia y el gobierno que han tenido un impacto duradero en la filosofía política occidental.

En su obra "La República", Platón presenta su visión de una sociedad ideal gobernada por filósofos-reyes, quienes, según él, poseen la sabiduría y la virtud necesarias para tomar decisiones justas y benevolentes. Esta noción de gobierno por los más sabios y virtuosos contrasta con las formas de gobierno existentes en su época, como la democracia ateniense.

Platón también introdujo la teoría de las "Formas" o "Ideas", argumentando que

el mundo material es solo un reflejo imperfecto del mundo de las ideas perfectas. Aplicando esta teoría a la política, Platón sugiere que los gobernantes deben buscar el conocimiento verdadero y actuar en armonía con las ideas perfectas de justicia, igualdad y bien común.

En relación con las leyes, Platón escribió una obra titulada "Las Leyes", donde aborda la importancia de establecer leyes justas y equitativas para regular la sociedad. En esta obra, Platón explora temas como la educación, la familia, la propiedad y la administración del Estado, proponiendo un sistema legal que refleje sus ideales de armonía y estabilidad social.

En resumen, las ideas políticas y las leyes propuestas por Platón reflejan su búsqueda de justicia, sabiduría y orden en la sociedad. Su influencia perdura hasta nuestros días, y sus escritos siguen siendo objeto de estudio e inspiración en el ámbito de la filosofía política.

4.4 Pensamiento Político de Aristóteles.

Aristóteles, discípulo de Platón, es otro de los gigantes de la filosofía política antigua cuyas ideas continúan siendo influyentes en la actualidad. Su obra "Política" es fundamental para comprender su pensamiento político.

Aristóteles abordó una amplia gama de temas en su obra, desde la naturaleza del Estado y la ciudadanía hasta la distribución del poder y las formas de gobierno. Una de sus contribuciones más destacadas fue su clasificación de las formas de gobierno, distinguiendo entre la monarquía, la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Además, Aristóteles analizó las virtudes y los vicios asociados con cada forma de gobierno, así como los posibles desequilibrios que podrían llevar a su corrupción.

En su visión, Aristóteles consideraba que el objetivo fundamental del Estado era fomentar el bien común y el florecimiento humano. Creía que el gobierno ideal debía encontrar un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos, promoviendo la virtud cívica y evitando tanto el exceso como la deficiencia en el ejercicio del poder.

Aristóteles también exploró conceptos como la justicia, la propiedad privada, la educación cívica y la importancia de una clase media fuerte y comprometida en la estabilidad del Estado.

En resumen, el pensamiento político de Aristóteles se centra en la búsqueda del bien común, la virtud cívica y el equilibrio en el ejercicio del poder. Sus ideas han influido en teorías políticas posteriores y siguen siendo objeto de estudio y debate en el campo de la filosofía política.

4.6 Alejandro Magno.

Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, es una figura histórica fascinante que dejó un impacto duradero en el mundo antiguo y más allá. Nacido en el 356 a.C., Alejandro se convirtió en rey de Macedonia a

los 20 años tras la muerte de su padre, Filipo II.

Lo que distingue a Alejandro Magno es su habilidad como estratega militar y su visión expansiva. A lo largo de su reinado, llevó a cabo una serie de campañas militares que resultaron en la creación de uno de los imperios más grandes de la antigüedad, que se extendía desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso partes de la India.

Además de sus logros militares, Alejandro Magno también fue un promotor de la difusión cultural y el intercambio entre las civilizaciones que conquistó. Fundó numerosas ciudades, muchas de las cuales llevaban su nombre (Alejandría), y fomentó la mezcla de culturas griega, persa y egipcia.

Su legado es significativo tanto en términos militares como culturales. Su imperio sirvió como puente entre Oriente y Occidente y contribuyó a la difusión del helenismo, la cultura griega y sus ideas por todo el mundo conocido.

Trágicamente, Alejandro murió a la temprana edad de 32 años, pero su influencia perduró mucho más allá de su vida. Su impacto en la historia mundial es innegable, y sigue siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad.

UNIDAD VII

ESCUELAS DEL PENSAMIENTO, ROMA Y EL FEUDALISMO

5.3 El pensamiento Político del Cristianismo primitivo.

El pensamiento político del cristianismo primitivo se desarrolló en un contexto de persecución y crecimiento rápido dentro del Imperio Romano. En sus primeros siglos, los cristianos se enfrentaron a desafíos significativos en términos de cómo relacionarse con el poder político y el gobierno imperial.

Una de las características distintivas del pensamiento político del cristianismo primitivo fue su enfoque en la lealtad a Dios sobre la lealtad al Estado. Los cristianos se consideraban a sí mismos como ciudadanos del reino de Dios y, por lo tanto, su lealtad primaria estaba con Dios y su mensaje de amor, justicia y redención. Este enfoque provocó tensiones con el culto imperial romano, ya que los cristianos se negaban a rendir culto al emperador como un acto de adoración divina.

Además, los primeros cristianos abogaban por la práctica de la justicia social, la caridad y el amor hacia el prójimo, incluso en un contexto hostil. Sus enseñanzas enfatizaban la importancia de tratar a los demás con compasión y misericordia, lo que tenía implicaciones políticas en términos de cómo debían relacionarse con las autoridades y cómo debían vivir en comunidad.

A medida que el cristianismo creció y eventualmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, su pensamiento político evolucionó para abordar cuestiones de gobierno, justicia social y ética pública. Figuras como San Agustín desarrollaron teorías sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, influenciando el pensamiento político occidental durante siglos.

En resumen, el pensamiento político del cristianismo primitivo se caracterizó por su lealtad a Dios sobre el Estado, su énfasis en la justicia social y la ética comunitaria, así como su evolución hacia teorías más complejas sobre la relación entre la fe y el gobierno.

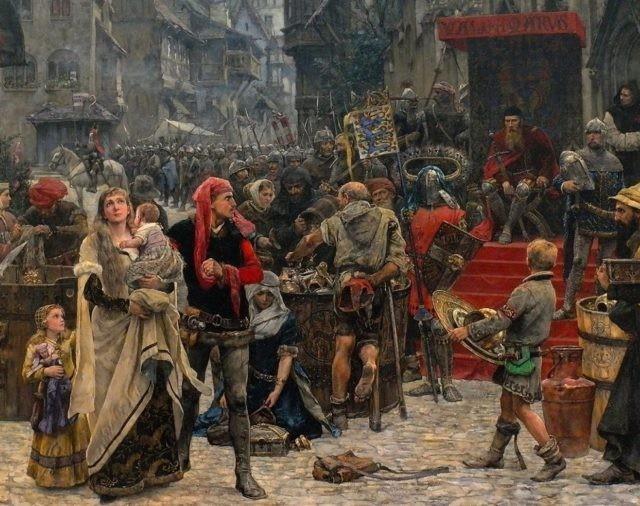

5.4 El feudalismo: Régimen social y político.

El feudalismo fue un sistema social, económico y político que prevaleció en Europa durante la Edad Media, aproximadamente entre los siglos IX y XV. Se basaba en una estructura jerárquica de poder y relaciones de dependencia entre diferentes grupos sociales.

En el corazón del feudalismo se encontraba la relación de vasallaje, en la que los señores feudales otorgaban tierras (feudos) a sus vasallos a cambio de lealtad, servicio militar y otros tipos de apoyo. A su vez, los vasallos podían tener sus propios vasallos, creando una red de obligaciones y lealtades que se extendía desde el monarca hasta los campesinos.

El rey o monarca ocupaba la cúspide de la pirámide feudal, siendo el poseedor soberano de todas las tierras. Sin embargo, en la práctica, gran parte del poder real estaba descentralizado y ejercido por los señores feudales, quienes gobernaban sus propios feudos con relativa autonomía.

La sociedad feudal estaba dividida en tres estamentos principales: los que oraban (clero), los que luchaban (nobleza) y los que trabajaban (campesinos). Esta división reflejaba las funciones y roles asignados a cada grupo en el sistema feudal.

El feudalismo también implicaba un sistema económico basado en la agricultura y la autosuficiencia local. Los campesinos trabajaban la tierra de los señores feudales a cambio de protección y el derecho a vivir en esas tierras. Esta relación estaba regulada por un conjunto complejo de obligaciones y derechos conocido como el "derecho consuetudinario".

A medida que Europa evolucionó hacia la Edad Moderna, el feudalismo fue cediendo terreno a medida que las estructuras políticas y económicas cambiaban. Sin embargo, su legado perduró en la configuración de las relaciones sociales y políticas durante siglos.

En resumen, el feudalismo fue un régimen social y político caracterizado por relaciones jerárquicas de vasallaje, una economía agraria basada en feudos y una estructura estamental que definía las funciones sociales de cada grupo.

5.6 Aportes de Constantino.

Constantino el Grande, también conocido como Constantino I, fue un emperador romano que gobernó desde el 306 hasta el 337 d.C. Es conocido por sus numerosos aportes e influencia en la historia tanto del Imperio Romano como del cristianismo. Aquí tienes algunos de sus principales aportes:

1. Edicto de Milán: En el año 313 d.C., Constantino emitió el Edicto de Milán junto con Licinio, su coemperador en el este. Este edicto garantizaba la libertad religiosa para los cristianos en el Imperio Romano, poniendo fin a la persecución sistemática que habían enfrentado durante décadas. Este acto marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo y allanó el camino para su eventual reconocimiento y legalización en el imperio.

2. Fundación de Constantinopla: Constantino decidió establecer una nueva capital para el Imperio Romano en la ciudad de Bizancio, que posteriormente fue rebautizada como Constantinopla (hoy Estambul). Esta decisión tuvo un impacto duradero, ya que Constantinopla se convirtió en un centro político, cultural y religioso crucial durante la Edad Media y más allá.

3. Unificación del Imperio: Constantino logró reunificar el Imperio Romano después de décadas de divisiones y conflictos internos. Su victoria sobre sus rivales en la Batalla del Puente Milvio en el 312 d.C. le permitió consolidar su poder y establecer su dominio sobre todo el imperio.

4. Construcción de iglesias: Constantino apoyó activamente la construcción de iglesias cristianas, incluyendo importantes sitios como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Su patrocinio contribuyó a la difusión y consolidación del cristianismo como una fuerza dominante en el mundo romano.

5.7

Las luchas entre el Estado y el Papado.

Las luchas entre el Estado y el Papado, también conocidas como la lucha por la supremacía entre el poder civil y el poder eclesiástico, marcaron gran parte de la historia europea durante la Edad Media y más allá. Estas luchas se centraron en la disputa por el control y la autoridad sobre asuntos políticos y religiosos, y tuvieron consecuencias significativas en la configuración del poder en Europa.

El conflicto entre el Estado y el Papado alcanzó su punto máximo durante el período conocido como la Querella de las Investiduras, que se prolongó aproximadamente entre los siglos XI y XII. La querella giraba en torno al derecho de los gobernantes seculares, como reyes y emperadores, a nombrar a obispos y otros altos cargos eclesiásticos (investidura) y el papel de la autoridad papal en este proceso.

El emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico y el papa Gregorio VII fueron figuras prominentes en esta disputa. El conflicto llegó a su punto culminante con la excomunión mutua entre el papa Gregorio VII y Enrique IV, así como con episodios como la famosa "humillación de Canossa", en la que Enrique IV buscó el perdón del papa en 1077.

A lo largo de los siglos, las luchas entre el Estado y el Papado se manifestaron en conflictos territoriales, jurisdiccionales e ideológicos que influyeron en la política europea. A medida que las monarquías nacionales consolidaban su poder, surgieron enfrentamientos con una Iglesia que reclamaba autonomía e influencia sobre asuntos terrenales.

En última instancia, estas luchas contribuyeron al desarrollo de conceptos como el poder secular frente al poder espiritual, así como a la separación eventual entre la Iglesia y el Estado en muchos países europeos. Aunque las tensiones entre ambos poderes persistieron a lo largo de la historia, especialmente durante momentos clave como el Renacimiento y la Reforma Protestante, su legado continúa siendo relevante para comprender la evolución del poder político y religioso en Europa.

LA EDAD MEDIA, LAS HEREJÍAS Y EL ISLAM MEDIEVAL

6.2 Pensamientos políticos de San Agustín, Santo Tomás, Juan de Salisbury.

San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Juan de Salisbury son figuras destacadas en la historia del pensamiento político y sus escritos han tenido un impacto duradero en la teoría política y la filosofía.

San Agustín (354-430 d.C.):

- San Agustín es conocido por su obra "La Ciudad de Dios" (De civitate Dei), en la que aborda temas relacionados con la relación entre el Estado terrenal y el reino de Dios. En su obra, San Agustín argumenta que la ciudad terrenal y la ciudad celestial coexisten, pero que la verdadera felicidad solo se puede alcanzar a través de la fe en Dios. Su enfoque en la primacía de lo espiritual sobre lo temporal ha influido en conceptos posteriores sobre la separación entre la autoridad secular y la autoridad religiosa.

Santo Tomás de Aquino (1225-1274):

- Santo Tomás de Aquino es conocido por su obra maestra "Summa Theologica", en la que aborda una amplia gama de temas, incluida la teoría política. En su obra, Santo Tomás desarrolla la noción de ley natural y argumenta que el gobierno legítimo debe estar basado en principios de justicia y bien común. También distingue entre distintos tipos de leyes, como las leyes divinas, las leyes naturales y las leyes humanas, estableciendo así una base para discutir la legitimidad del poder político.

Juan de Salisbury (1115-1180):

- Juan de Salisbury fue un filósofo, teólogo y estadista inglés. En su obra "Policraticus", aborda cuestiones relacionadas con el poder político y la buena gobernanza. Defiende el gobierno basado en leyes justas y argumenta a favor del gobierno limitado y del papel de los gobernantes como servidores del bien común. También critica el abuso del poder por parte de los gobernantes y aboga por un gobierno equitativo y responsable.

En resumen, los pensamientos políticos de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Juan de Salisbury han contribuido significativamente al desarrollo del pensamiento político occidental, influyendo en conceptos como la relación entre lo temporal y lo espiritual, la ley natural, el bien común y la justicia en el ejercicio del poder político.

6.3 Las herejías, Los Valdenses, Los Cátaros, Los Husitas, La Jacquerie.

Las herejías desempeñaron un papel significativo en la historia religiosa y social de Europa durante la Edad Media, dando lugar a movimientos y conflictos que desafiaron la autoridad de la Iglesia católica y el orden establecido. Entre las herejías más destacadas se encuentran los Valdenses, los Cátaros, los Husitas y la Jacquerie.

Los Valdenses:

- Los Valdenses, también conocidos como los valdenses o valdenses, fueron seguidores de Pedro Valdo, un comerciante de Lyon que en el siglo XII abrazó

una forma de vida evangélica radical. Los Valdenses abogaban por una vida de pobreza apostólica y rechazaban la autoridad y riqueza de la Iglesia católica. Su movimiento fue condenado como herético, lo que llevó a persecuciones y conflictos con las autoridades eclesiásticas.

Los Cátaros:

- Los Cátaros, también conocidos como albigenses, fueron seguidores de una forma dualista de cristianismo que rechazaba el mundo material como obra del diablo. Consideraban que la Iglesia católica estaba corrompida y defendían una forma de vida ascética. Su creencia en la existencia de dos principios opuestos, el bien y el mal, les llevó a ser condenados como herejes por la Iglesia católica. La cruzada albigense y la Inquisición fueron utilizadas para perseguir y suprimir a los cátaros.

Los Husitas:

- Los Husitas fueron seguidores del reformador religioso checo Jan Hus en el siglo XV. Hus abogaba por reformas en la Iglesia católica y cuestionaba la autoridad papal y eclesiástica. Sus seguidores, conocidos como husitas, se levantaron en armas contra las autoridades eclesiásticas y se enfrentaron a las fuerzas imperiales en una serie de conflictos conocidos como las Guerras Husitas. Los husitas defendían principios como la predicación en lengua vernácula y la comunión bajo las dos especies (pan y vino) para los fieles.

La Jacquerie:

- La Jacquerie fue una revuelta campesina que tuvo lugar en Francia en 1358 durante la Guerra de los Cien Años. Si bien no fue un movimiento herético en sentido estricto, se destacó por ser una rebelión campesina violenta contra la opresión feudal. Los campesinos se alzaron contra los señores feudales y buscaron justicia por las injusticias sufridas. Aunque la revuelta fue brutalmente reprimida, su legado perduró como un ejemplo de resistencia campesina contra el sistema feudal.

Estos movimientos heréticos y revueltas sociales reflejan tensiones fundamentales dentro de la sociedad medieval europea, incluyendo desafíos a la autoridad religiosa, críticas a las estructuras socioeconómicas establecidas y aspiraciones por reformas tanto religiosas como políticas.

LA

6.4 Pensamiento político del islam medieval: Al Farabi, Avicena, Averro, Abejaldum.

El pensamiento político del islam medieval es un tema fascinante que nos permite adentrarnos en las ideas y teorías desarrolladas por destacados filósofos y pensadores de la época. Entre los principales exponentes de este pensamiento se encuentran Al-Farabi, Avicena, Averroes (también conocido como Ibn Rushd) y Al-Ghazali.

Al-Farabi, conocido como "el segundo maestro" (Aristóteles siendo el primero), fue un filósofo persa que realizó importantes contribuciones al pensamiento político islámico. En su obra, abordó temas como la virtud, la justicia y la estructura ideal del Estado, influenciado por las ideas de Platón y Aristóteles.

Avicena, cuyo nombre real fue Ibn Sina, fue un erudito persa cuyas obras abarcaron diversos campos del conocimiento, incluyendo la filosofía y la política. En su obra "El libro de la curación", Avicena exploró conceptos como el gobierno ideal y la relación entre el gobernante y los gobernados.

Averroes (Ibn Rushd), por su parte, fue un filósofo andalusí que realizó importantes comentarios sobre las obras de Aristóteles. Su enfoque en la reconciliación entre la razón y la fe influyó en el pensamiento político islámico medieval, al tiempo que defendía la autonomía de la razón en asuntos políticos.

Por último, Al-Ghazali, aunque más conocido por sus contribuciones a la teología islámica, también abordó temas políticos en obras como "El renacimiento de las ciencias religiosas". Su pensamiento influyó en debates sobre el papel de la ley religiosa y el poder político en la sociedad islámica medieval.

En conjunto, estos pensadores ofrecieron una amplia gama de perspectivas sobre el gobierno, la justicia y la relación entre religión y política en el contexto del islam medieval, dejando un legado intelectual significativo que sigue siendo objeto de estudio e influencia en el pensamiento contemporáneo.

6.5 El Renacimiento.

El Renacimiento fue un período de gran florecimiento cultural, artístico, científico y humanista que tuvo lugar en Europa entre los siglos XIV y XVI. Este movimiento se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica grecoromana, así como por un enfoque en el individuo, la razón y la exploración del mundo natural.

El Renacimiento se manifestó en diferentes aspectos:

1. Humanismo: Se enfocaba en el estudio de las humanidades clásicas, como la literatura, filosofía, historia y arte de la Antigüedad. Los humanistas buscaban comprender y apreciar la naturaleza humana, promoviendo el desarrollo intelectual y moral del individuo.

2. Arte: El Renacimiento produjo grandes maestros del arte como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano, cuyas obras reflejaban un nuevo enfoque en la representación realista de la figura humana, la perspectiva y el uso de la luz y la sombra.

3. Ciencia: El Renacimiento fue testigo de importantes avances científicos, con figuras como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Andreas Vesalio desafiando las concepciones tradicionales sobre el universo, la astronomía y el cuerpo humano.

4. Literatura: Grandes escritores como William Shakespeare en Inglaterra, Dante Alighieri en Italia y Miguel de Cervantes en España produjeron obras que reflejaban los valores humanistas y una visión renovada del mundo.

El Renacimiento tuvo un impacto duradero en la historia europea y mundial al marcar el comienzo de la era moderna. Su énfasis en el pensamiento racional, la exploración del mundo natural y el potencial humano sentó las bases para el posterior desarrollo de la ciencia, el arte y la filosofía. Este movimiento cultural también influyó en el surgimiento del individualismo, el secularismo y nuevas formas de gobierno y organización social.

En resumen, el Renacimiento representó una época de gran creatividad e innovación que transformó radicalmente la cultura europea, dando lugar a avances significativos en diversas áreas del conocimiento humano.

7.1 Nicolás Maquiavelo. pensamiento maquiavélico en Ulises Heureaux (Lilis) y Rafael Trujillo.

Nicolás Maquiavelo fue un destacado pensador político y escritor italiano del Renacimiento, conocido por su obra "El Príncipe", en la que analiza la naturaleza del poder y la forma en que los gobernantes pueden mantenerlo y ejercerlo de manera efectiva. El término "maquiavélico" se ha asociado con la astucia, el pragmatismo político y la disposición a utilizar cualquier medio necesario para alcanzar y mantener el poder.

En el contexto de figuras como Ulises Heureaux (Lilis) y Rafael Trujillo, ambos líderes políticos de la República Dominicana en diferentes momentos históricos, se puede observar el uso de estrategias que podrían considerarse "maquiavélicas" en ciertos aspectos.

Ulises Heureaux, conocido como Lilis, fue un presidente autoritario que gobernó la República Dominicana a fines del siglo XIX. Se le atribuye el uso de métodos políticos y represivos para mantenerse en el poder, incluyendo la represión de opositores y la consolidación de su control a través de alianzas estratégicas con diversos grupos de interés.

Rafael Trujillo, quien gobernó la República Dominicana durante un largo período en el siglo XX, es recordado por su régimen dictatorial caracterizado por el control absoluto del poder, la represión política y el culto a la personalidad. Trujillo empleó tácticas maquiavélicas para mantener su dominio,

incluyendo el uso de la violencia estatal y la manipulación política para perpetuar su régimen.

En ambos casos, se puede identificar un uso calculado del poder y una disposición a emplear estrategias políticas cuestionables para mantener el control. Estas conductas reflejan elementos que podrían considerarse maquiavélicos en términos de su enfoque pragmático hacia el ejercicio del poder y su disposición a utilizar medios poco éticos para alcanzar sus objetivos políticos.

Es importante señalar que el pensamiento maquiavélico no necesariamente implica una justificación moral de estas conductas, sino más bien una observación de cómo ciertos líderes políticos han aplicado principios pragmáticos y estratégicos para mantenerse en el poder, incluso a costa de la libertad y los derechos de sus ciudadanos.

6.7 Ideas políticas de Tomas Moro

Tomás Moro fue un destacado pensador, estadista y autor inglés del siglo XVI, conocido principalmente por su obra "Utopía". Moro plasmó en esta obra sus ideas políticas y sociales, presentando una visión idealizada de una sociedad igualitaria y justa.

Algunas de las ideas políticas centrales de Tomás Moro, tal como se reflejan en "Utopía", incluyen:

1. Igualdad y justicia: Moro abogaba por la igualdad social y la justicia como fundamentos esenciales para una sociedad armónica. En "Utopía", describe una sociedad en la que la propiedad es comunal, se evitan las desigualdades extremas y se promueve el bienestar colectivo.

2. Participación política: Moro defendía la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. En "Utopía", describe un sistema político en el que los ciudadanos tienen voz en la administración pública y en la elección de sus gobernantes.

3. Crítica a la corrupción y el poder desmedido: A través de su obra, Moro criticaba la corrupción política y el abuso de poder por parte de las autoridades. Su visión utópica buscaba contrarrestar estos males a través de un sistema más equitativo y transparente.

4. Tolerancia religiosa: Moro abogaba por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. En "Utopía", presenta una sociedad en la que se respeta la diversidad religiosa y se evita la persecución por creencias individuales.

En resumen, las ideas políticas de Tomás Moro, tal como se reflejan en "Utopía", estaban marcadas por su preocupación por la justicia social, la participación ciudadana, la crítica a la corrupción y el poder desmedido, así como por su defensa de la tolerancia religiosa. Estos principios influyeron en su visión utópica de una sociedad ideal basada en la igualdad, la participación

democrática y el respeto a las diferencias individuales.

UNIDAD X

EL PENSAMIENTO POLÍTICO INGLÉS Y EUROPEO DEL SIGLO XVI AL XVIII

7.1 Ideas Políticas de Jean Bodin,

Jean Bodin fue un destacado teórico político francés del siglo XVI, conocido por su obra "Los seis libros de la República", en la que abordó temas como la soberanía, la autoridad política y la estructura del Estado. Bodin defendía la idea de soberanía absoluta, sosteniendo que el poder supremo y final en un Estado recae en el soberano, quien no está sujeto a leyes humanas. Sus ideas influyeron en la consolidación del concepto moderno de soberanía y en el desarrollo del pensamiento político occidental.

Johannes Althusius, también conocido como Johannes Althusius (Altucio), fue un teórico político y jurista alemán del siglo XVI, reconocido por su obra "Política Método Conciso", donde desarrolló una teoría política basada en el concepto de asociación política o "consociatio". Althusius enfatizaba la importancia de las comunidades locales autónomas y descentralizadas, proponiendo un sistema político basado en la participación activa de los ciudadanos y la cooperación entre diferentes niveles de gobierno.

Hugo Grocio (también conocido como Grotius) fue un influyente jurista y teórico político neerlandés del siglo XVII, cuya obra principal "El derecho de la guerra y de la paz" sentó las bases para el derecho internacional moderno. Grocio abogaba por principios como el respeto a los tratados, la justicia en las relaciones internacionales y la limitación del uso de la fuerza, influyendo significativamente en el desarrollo del derecho internacional como disciplina.

Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés del siglo XVII, reconocido por su obra "Tratado Teológico-Político" en la que abordaba temas relacionados con la religión, el Estado y la libertad de pensamiento. Spinoza defendía la separación entre asuntos religiosos y asuntos políticos, abogando por la libertad de expresión y el derecho a cuestionar las creencias establecidas. Su enfoque racionalista y su defensa de la libertad de pensamiento tuvieron un impacto significativo en el desarrollo posterior de las ideas políticas y filosóficas.