10 minute read

Capítulo 8. Quebrada Santa Julia: una escena del Pleistoceno terminal

El sitio arqueológico de quebrada Santa Julia (LV. 221) corresponde a un punto angular en la comprensión del poblamiento de la región, en tanto provee datos para entender un momento singular en la vida de las poblaciones que habitaron la zona hace 13000 años. Pensamos que corresponde a una «ventana» de corto aliento, en tanto la integridad y resolución de sus manifestaciones permiten suponer que el conjunto de evidencias respondió a las actividades conducidas durante un muy corto lapso, que lejos de mostrar un panorama social completo de estas poblaciones, exhibe un escenario simple, con pocos actores y acciones inequívocamente representadas.

1. Síntesis de investigaciones, contextos y conjuntos arqueológicos La identificación del sitio de quebrada Santa Julia fue precedida por el desarrollo de un programa geoarqueológico diseñado para una búsqueda de los pisos y ambientes disponibles en el Pleistoceno final, los cuales habilitaban la identificación de ocupaciones humanas. El programa incorporó prospecciones dirigidas y sondeos estratigráficos sistemáticos en áreas donde no se había reconocido presencia humana y estuvo orientado hacia depósitos de tipo lacustre, en un paisaje donde en la actualidad estas formaciones son inexistentes. Consecuente con este procedimiento el sitio se ubicó en una pequeña quebrada de orientación este-oeste y drenaje al Pacífico, donde se forma un bosque que mezcla especies nativas e introducidas, como Eucaliptus sp. El bosque «relicto» de Santa Julia corresponde a un ambiente cerrado a lo largo de la profunda quebrada que contrasta con el dominio semiárido del entorno circundante. La humedad relativa diaria medida

Advertisement

en su interior alcanza valores máximos en la época primavera-verano de 84% durante la mañana y disminuye hacia la tarde (Caro y otros, 1973). Actualmente, el sitio se localiza a tres kilómetros y medio de la línea costera. No obstante, a través del uso de un Modelo Digital de Elevación de batimetría local (Ortega, 2007), se piensa que durante su ocupación estuvo distante a siete u ocho kilómetros de la misma. Hacia el SO se observa un extenso campo de dunas probablemente activo desde hace 16000 años, fecha límite propuesta para el inicio de la secuencia lacustre (Jackson y otros, 2007). En dicha fecha, el movimiento de las dunas habría represado la quebrada, limitando el flujo de agua y generando una masa más estable.

La secuencia estratigráfica de quebrada Santa Julia ha sido descrita en tres segmentos (Ortega y otros, 2012). Para esta investigación nos interesa la secuencia inmediata al sitio arqueológico (figura 12). Esta secuencia (10,7 metros; techo 100 msnm; base quebrada 89,3 msnm) se inicia con un depósito de un paleosuelo incipiente de ~40 centímetros de arenas blanquecinas medianamente meteorizadas y con presencia de arcillas, denominado capa 38. Por encima, presenta una gradación de grava a arena arcillosa con base erosiva. Sobre esta unidad estratigráfica yacen ~8 centímetros de turbas negras (carbonosas) muy homogéneas. Se le denominó capa 37 y en ella se registró la totalidad de los restos atribuidos a la ocupación humana. Tres edades 14C de este piso marcan un rango entre 13070-12740 a 1297012680 años cal AP. (Jackson y otros, 2007), y proveen un promedio confiable para la ocupación entre 12990 (12830) 12730 años cal AP. (Méndez, 2013). Las actividades humanas ocurrieron en un ámbito perilacustre y la formación del suelo continuó después del abandono, como lo sugiere una edad de 11630 años cal AP. obtenida de sedimentos del techo del depósito. Sobre este se observa un estrato compuesto por una intercalación de limo arcilloso con alto porcentaje de contenido orgánico, con sedimentos de arenas muy finas, limos y arcillas (capa 36). Este depósito mide ~53 centímetros y se originó en un evento de depositación puntual de génesis calma que, por medio de un flujo de arcillas de color blanco (delgada capa de ~1 centímetro), selló el depósito infrayacente sin perturbar la posición espacial de las evidencias. Este evento ocurrió cerca o inmediatamente después de los 11630 años cal AP. y se prolongó por ~3000 años, o hasta los 8560 años cal AP. (Maldonado y otros, 2010).

Figura 12. Estratigrafía de quebrada Santa Julia; a la izquierda: secuencia de unidades estratigráficas con mediana calibradas de las edades 14C (Jackson y otros, 2007; Méndez y otros, 2007; Maldonado y otros, 2010; Ortega y otros, 2012); derecha: secciones estratigráficas (a) Holoceno medio, (b) Pleistoceno terminal a Holoceno temprano. Fotos: César Méndez.

Luego de este momento se altera la secuencia y comienza una alternancia de varios depósitos arenosos con base erosiva y gradación normal. Los depósitos arenosos gradan a facies limo-arcillosas y se interpretan como flujos aluviales seguidos por arenas finas, limos arcillosos y variable cantidad de material orgánico, que se depositaron en los márgenes de una pequeña laguna. Este cambio refleja una modificación en la hidrología de la cuenca y es tan significativo que sugiere un desplazamiento ecuatorial del Cinturón de Vientos del Oeste (Ortega y otros, 2012). Este segmento de la secuencia presenta dos depósitos clasto sostén de grava gruesa con gradación normal (capas 24 y 34), los cuales se interpretan como flujos de detritos de mayor intensidad producto de eventos torrenciales (Ortega y otros, 2012). La última edad 14C fue obtenida en la capa 3 y marca los 2770 años cal AP.; es decir, que esta secuencia depositacional se prolongó por ~5800 años. Esta edad también indica la fecha límite para el inicio de la incisión vertical de la quebrada y la formación del paisaje como lo observamos en la actualidad (Méndez y otros, 2007). A partir de la reconstrucción geomorfológica y climática podemos entender el escenario del entorno inmediato al sitio de quebrada Santa Julia como el de un paisaje lacustre de tamaño pequeño, a corta distancia, aunque no inmediato al mar. Una variada gama de mamíferos de gran tamaño abrevarían en las márgenes de la masa de agua. Los restos de maderas carbonizadas en el piso ocupacional excavado sugieren la presencia —dominante— de guayacán (Porlieria chilensis) y también probablemente de maitén (Maytenus boaria). Por su parte, entre los restos macro botánicos del piso, junto a un ensamble de especies palustres y de bosques pantanosos, se observó un dominio casi absoluto de Astragalus sp. (94,07%), fabácea que se interpreta preliminarmente como componente natural del entorno inmediato al campamento (Planella & McRostie, 2008). Las excavaciones en el sitio se llevaron a cabo entre los años 2004 a 2006 y cubrieron un área cercana a los 27 m2 (figura 13). La planta excavada reveló una discreta superficie-piso donde se registró evidencias líticas, óseas, orgánicas con y sin carbonizar y varios rasgos de acción humana. La superficie ocupacional reveló una significativa integridad sustentada sobre la ausencia de agentes evidentes de disturbios (i.e. fauna, flora), la ubicación de la totalidad de las piezas al interior del estrato de discreta expresión vertical (~5 a 8 centímetros), la posición horizontal de la inmensa mayoría de las piezas, el hecho que casi ninguna evidencia se superpone verticalmente a otra (microdesechos) y la integridad de los rasgos de factura humana (Jackson y otros, 2007). El material lítico también es informativo de esta integridad, no solo por la contigüidad de las piezas (figura 14), sino por una serie de ensamblajes realizados entre piezas de distintas materias primas.

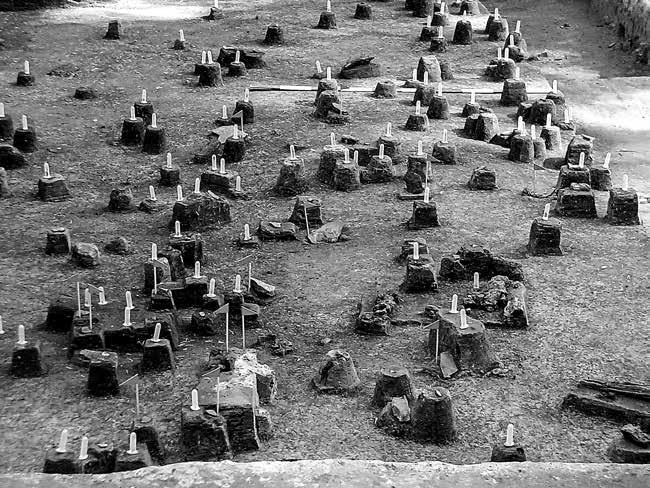

Figura 13. Planta excavada en quebrada Santa Julia (capa 37) durante la campaña año 2005. Foto: César Méndez.

Figura 14. Detalle de asociaciones en quebrada Santa Julia: tobas y riolitas en planta (banderas). Foto: César Méndez.

En este contexto, los rasgos nos informan de la ocupación humana y las lógicas de posicionamiento de los individuos sobre la superficie de ocupación. El rasgo ordenador más conspicuo fue un fogón de 80 centímetros de diámetro aproximado, depositado sobre un piso plano, donde se quemó madera de guayacán. Dicho rasgo, asociado a un instrumento de madera, marcan consistentemente la edad atribuida al contexto (tabla 1). Otros rasgos destacables muestran la incorporación de sedimentos blanquecinos arcillosos no carbonizados, distintos a la turba negra. Su morfología angulosa es sugerente de acción humana, en especial en el caso de una serie de profundos y estrechos agujeros que asemejan el negativo de un artefacto clavado a modo de una estaca.

Los restos de fauna son limitados, por lo que ante todo es necesario tener cautela con las inferencias. La muestra del sitio se compone de un total de 29 especímenes óseos, 26 de los cuales corresponden a Equidae y dos fueron asignados al orden Xenarthra (posiblemente Mylodontidae) (Jackson y otros, 2011b). Los restos de caballo corresponden a partes del esqueleto axial de un individuo juvenil, a saber: un fragmento de ilion, un sacro, un fragmento de costilla y tres dientes, mientras que el desdentado está representado por un fragmento de costilla y uno de una vértebra. Los huesos en general corresponden a piezas de densidad media, lo que sugiere que el factor de preservación diferencial no afectó la muestra (Lyman, 1994). El conjunto no presenta indicaciones de alteraciones tafonómicas, sean por la acción de carnívoros o por meteorización. Aún así, estos se encuentran en significativo estado de deterioro diagenético, lo que ha restringido la observación de acción humana directa a través de huellas de corte. La interpretación respecto al conjunto es que apoyaría una situación de consumo humano de restos de alta utilidad económica de un caballo y, con menor certeza, de un desdentado (Jackson y otros, 2011b). La baja factibilidad de transporte de la porción esqueletal representada sugiere la proximidad de las áreas de procesamiento primario. Por su parte, el conjunto lítico de quebrada Santa Julia se compone de evidencias recuperadas en las capas 37 y 38. La proporción de evidencias en la capa 38 es mínima (22 piezas) y está representada por pocos desechos de talla recuperados de forma aislada en un sondeo de <2 m2 y en un depósito de ~53 centímetros. De las evidencias recuperadas, varias se encuentran en ambigua posición estratigráfica y tres piezas son dudosas, mientras que de las restantes, ocho son desechos de talla completos y nueve corresponden a fragmentos. Las materias primas son lutitas de disponibilidad inmediata (10 casos) y otras rocas de disponibilidad local (7 casos). La baja representación de piezas en una excavación muy limitada, la ambigüedad de posición de las evidencias en algunos casos, el espesor del depósito sin una edad

conocida y la ausencia de rocas extra-locales hacen difícil precisar las características del conjunto y su eventual valor como ocupación(es) humana(s). No obstante, este conjunto de datos advierte la importancia de continuar con el estudio de eventuales evidencias bajo el depósito principal de quebrada Santa Julia. El conjunto lítico asociado a la ocupación de 12830 años cal AP. (capa 37) corresponde a un total de 987 piezas (tabla 11) y posee una densidad media de 456,94 piezas/m3. Se compone casi de derivados de talla (lascas). La presencia de algunos guijarros en la muestra puede ser atribuida a la naturaleza sedimentaria por el ambiente de génesis del depósito. Todos los guijarros son de tamaño pequeño (promedio de largo: 57,5 mm [ds 20,4]; promedio de ancho: 36,8 mm [ds 10,9]; promedio de espesor: 27,1 mm [ds 13,4]), son de variedades de rocas indeterminadas de granulometría gruesa y no muestran signos de trabajo; por lo que se les considera rocas en estado natural. A la muestra se suman un núcleo completo de lutita y un fragmento de guijarro de roca indeterminada que fue tallado marginalmente por percusión dura.

Tabla 12. Caracterización de las matrices del conjunto lítico de quebrada Santa Julia

Matrices Completos Fragmentos Proximal Mesial Distal Total

Derivado de talla, lascas 338 40 261 330 969

Núcleo 1 - - 1 2

Guijarro 12 - - - 12

Clasto indeterminado 3 - - 1 4

Total 354 40 261 332 987

De esta sucinta revisión se desprende que en quebrada Santa Julia existió una clara prioridad de lascas como formas base para todo el conjunto. Los núcleos fueron implementados en la obtención de lascas para la manufactura de instrumentos y no se observan instrumentos sobre núcleo. Esta unidad muestra un alto nivel de coherencia interna que ratifica el carácter unificado del conjunto y sugiere que fue fruto de un accionar humano puntual y no un palimpsesto entre ocupaciones independientes. Un segundo argumento en la misma línea corresponde a la diversidad de materias primas y la forma de su uso.