Giornale dei Biologi

La Fnob collaborerà con l’Agenzia Spaziale Italiana per studiare la vita in condizioni di microgravità

di Vincenzo D’Anna

La nuova sfida della biologia: portare il grano sulla Luna di Rino Dazzo

La ricerca dell’elisir di lunga vita: così i biologi andranno nello spazio di Matilde Andolfo

La Space Factory lancia le nuove sfide per un futuro sostenibile di Matilde Andolfo

A natale attenti a frodi e sofisticazioni di Rino Dazzo

È boom di abusivi e falsi nutrizionisti di Rino Dazzo

L’Italia è il paese dei centenari: oltre 23mila nel 2025, 2mila in più rispetto al 2024 di Matilde Andolfo

I biologi e la ricerca del Santo Graal di Matilde Andolfo

Compie 115 anni la più longeva d’Italia di Matilde Andolfo

I biologi e novità nella formazione specialistica di Alberto Spanò

Crediti Ecm gratuiti a portata di click per i biologi di Carla Cimmino ed Elvira Tarsitano

Il coordinamento che dà voce ai biologi: entra nel CNBN di Livia Galletti e Veronica Di Gaetano

INTERVISTE

Il gel che elimina le microplastiche contenute nell’acqua di Emanuela Birra

Non tutti i parassiti vengono per nuocere: Leishmania infantum e Alzheimer di Ester Trevisan

In laboratorio un nuovo modello di embrione umano produce cellule del sangue di Sara Bovio

Nuova tecnica consente di riprogrammare cellule mature in staminali pluripotenti di Sara Bovio

Individuato un meccanismo chiave che controlla la morte cellulare programmata di Sara Bovio

Dentro la mente che cresce: il cervello e le sue origini nascoste di Carmen Paradiso

Nanostelle di Dna e anticorpi: nuova frontiera dei biomateriali intelligenti di Sara Bovio

Vaccini a mRna aumentano l’efficacia delle cure contro i tumori di Domenico Esposito

Una firma molecolare per predire l’aggressività del tumore della prostata di Carmen Paradiso

Capelli bianchi: un meccanismo di difesa contro il cancro di Carmen Paradiso

Uno studio globale scopre 13 geni legati all’obesità di Carmen Paradiso

Dalla campagna ungherese al Nobel: la vita da biologa di Katalin Karikó di Carmen Paradiso

Alzheimer, l’asse cellula T-neurone che innesca la neurotossicità di Elisabetta Gramolini

L’ombra invisibile: la morte cardiaca improvvisa nei giovani è prevenibile di Elisabetta Gramolini

È allarme per il cuore delle donne di Domenico Esposito

Trapianti, Italia eccellenza mondiale di Domenico Esposito

Protezione solare attraverso l’utilizzo di analoghi sintetici simili a micosporine e gadusol di Carla Cimmino

BENI CULTURALI

Capitale italiana della cultura 2028, la carica delle 23 candidate di Rino Dazzo

La storia del Tren Maya dello Yucatán di Michelangelo Ottaviano 66 64 68

Microbi delle radici per salvare gli uliveti dal caldo di Gianpaolo Palazzo

Il record di alberi non basta: l’urbanizzazione prende il sopravvento di Gianpaolo Palazzo

Record decennale e corsa senza freni nel consumo del nostro suolo di Gianpaolo Palazzo

La svolta del patrimonio edilizio: quando i muri imparano a risparmiare di Gianpaolo Palazzo

I prezzi della spesa? Li detta il clima di Domenico Esposito

Risorse dagli scarti agroalimentari di Michelangelo Ottaviano

I pipistrelli, predatori più abili dei leoni di Michelangelo Ottaviano

INNOVAZIONE

La fibrosi cardiaca favorisce le aritmie di Pasquale Santilio

Industria del pomodoro, meno sprechi d’energia di Pasquale Santilio

L’elettrodeposizione per i superconduttori di Pasquale Santilio

Italia padrona del tennis: a Sinner le Finals, agli azzurri la “Davis” di Antonino Palumbo

Da Borg a Titmus: campioni che smettono presto di Antonino Palumbo

Ciclismo, “Last dance” d’oro per Viviani di Antonino Palumbo

Volley, anche Verona sogna lo scudetto di Antonino Palumbo

Arfid: disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo di Daniela Bencardino

La valutazione della frammentazione del Dna degli spermatozoi di Giovanni Ruvolo

Evoluzione della nutrizione grazie alle nuove scoperte sulle interconnessioni di Gianno Zocchi

Dalla predizione alla prevenzione: integrazione dei sensori multiparametrici e dei biomarcatori in un nuovo modello ospedale–territorio di Luca Santini e Claudia Sorrentino

Storia del rapporto tra uomo e pianteseconda parte di Giuliano Russini

Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.

È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.

UFFICIO CONTATTO

Centralino 06 57090 200

Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 11/12 Novembre/Dicembre 2025

Edizione mensile di Bio’s

Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma

Diffusione: www.fnob.it

Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna

Giornale dei Biologi

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it

Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 26 novembre 2025.

Contatti: protocollo@cert.fnob.it

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.

Immagine di copertina: @ Alones/shutterstock.com

di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Per coloro che hanno studiato la filosofia e gli insegnamenti che ne sono derivati, posti alla base di tutta la conoscenza umana fin dai tempi degli antichi greci, è molto più semplice comprendere quali siano i limiti del sapere umano. Limiti che ci fanno capire quanto sia ristretta la conoscenza alla quale siamo pervenuti e quanto invece sia vasta e illimitata la quantità di ciò che ancora ignoriamo. Ne consegue che coloro che sanno,

I più ignoranti sono sempre i più presuntuosi, che si sopravvalutano e nutrono ambizioni non supportate da reali capacità e competenze

rendendosi conto di “non sapere” tutto ciò che ci sarebbe da conoscere, agiscono con umiltà e tolleranza. I più ignoranti sono invece sempre i più presuntuosi, quelli che si sopravvalutano e nutrono ambizioni non supportate da reali capacità e competenze. Una condizione, quest’ultima, che induce i detentori di un potere momentaneo a sopravvalutare se stessi, montarsi la testa, assumere atteggiamenti megalomani e mostrarsi sleali, fino a rinnegare ogni ricordo delle proprie limita -

te potenzialità, confondendo la propria persona con la carica che ricoprono. Sono insomma disposti a tutto pur di mantenere un livello sociale, professionale o politico (inteso nel senso più ampio del potere sugli altri), anche a tradire i propri benefattori o coloro ai quali devono il posto che hanno raggiunto. Una condizione, quella della superbia degli ignoranti, molto diffusa e causa di non pochi guai e controversie in ogni ambito delle vicende umane. A tal proposito ci soccorre il paradosso di Dunning-Kruger, che descrive la tendenza delle persone con scarsa competenza in un’area a sovrastimare le proprie abilità, mentre le più compe -

Una condizione, quella della superbia degli ignoranti, molto diffusa e causa di non pochi guai e controversie in ogni ambito

tenti tendono a sottovalutarsi. Questo accade perché la mancanza di competenza impedisce di rendersi conto dei propri limiti e di valutare accuratamente la propria attitudine al comando. Lo sciocco divenuto superbo tende a sopravvalutare il proprio operato e a denigrare o ignorare quello altrui; non ha né gratitudine né rispetto per i suoi maestri né per coloro che deve governare, e non ha altre mete che lucrare vantaggi materiali o acquisire porzioni di potere fini a se stesse. Chi è giunto a questo punto della lettura si chiederà: cosa c’entrano i Biologi con tutto ciò? Ebbene sì, c’entrano eccome! C’entrano perché sono sempre più numerosi, e sempre

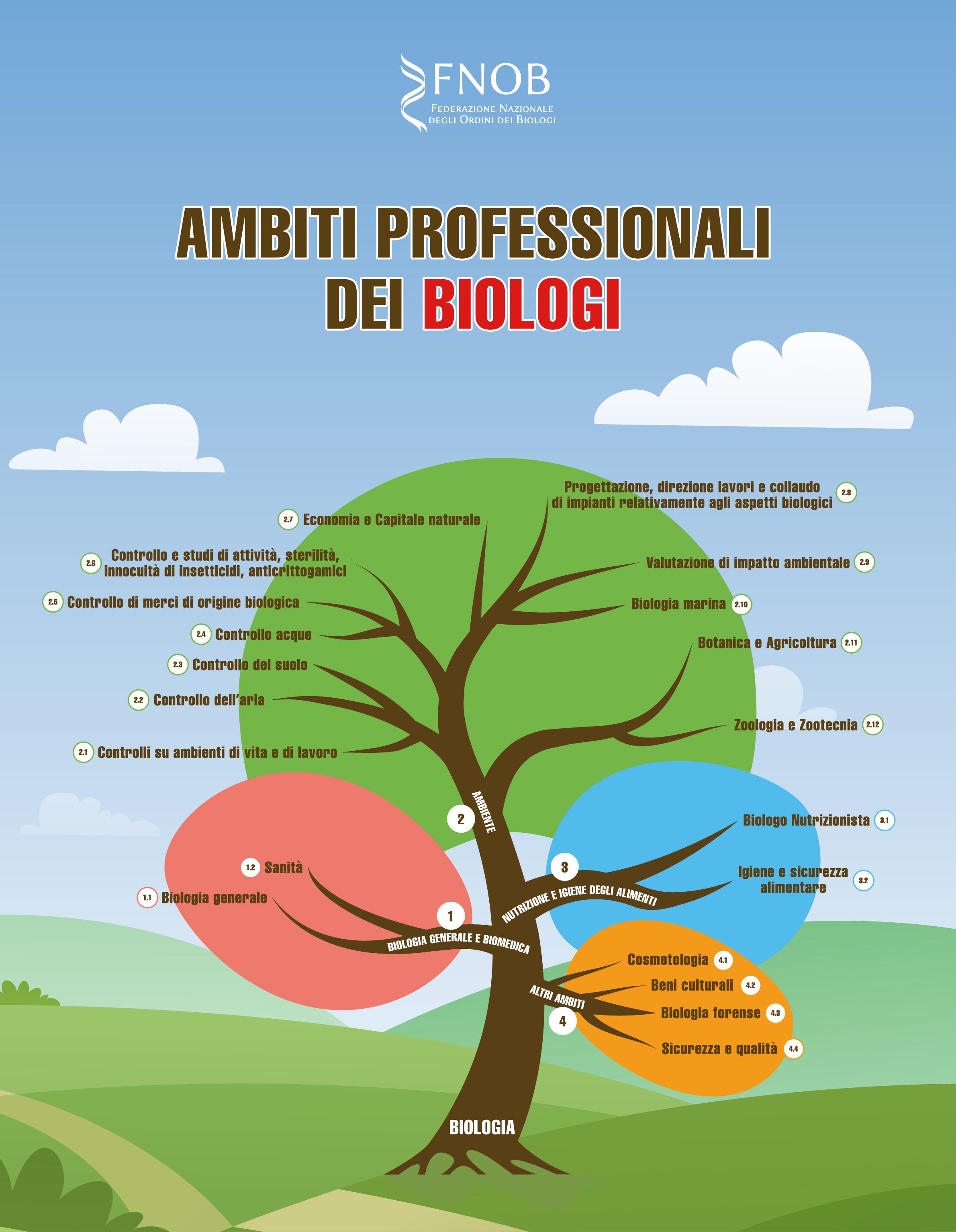

maggiori sono le conoscenze che la Biologia ci rivela. Con esse aumentano le competenze riconosciute ai Biologi e quindi il numero di attività professionali che essi esercitano nella società e nell’ambito scientifico. Tuttavia, per quanto negli ultimi anni siano cresciute sia le conoscenze sia le competenze riconosciute

alla nostra Categoria professionale, non è aumentato lo spirito di Categoria, ossia la consapevolezza di essere parte di una comunità umana e professionale con un unico denominatore. In questi anni, grazie al lavoro e alle capacità della dirigenza - prima del disciolto ONB e poi della Federazione e degli Ordini Territoriali, creati in

Grazie al lavoro e alle capacità della dirigenza sono aumentate le competenze professionali, le conquiste di traguardi mai prima raggiunti

seguito all’ingresso per legge dei biologi nelle professioni sanitarie - sono aumentate le competenze professionali, le conquiste di traguardi mai prima raggiunti (borse per gli specializzandi, aumento dei posti disponibili e nuovi ingressi in scuole di specializzazione prima precluse, leggi per il riconoscimento di denominazioni, ambiti e ruoli professionali ai Biologi Ambientali ai Biologi Nutrizionisti), una radicale revisione dell’Albo professionale, una riorganizzazione dei servizi e delle tutele, una delocalizzazione di poteri e competenze dal centro alla periferia regionale, con più servizi e opportunità, una parificazione della Categoria alle al -

tre professioni sanitarie più antiche, un capillare inserimento in ogni ambito istituzionale (Ministeri, Istituzioni ed Enti e legislazione parlamentare) e così via. Ma la risposta dei singoli o dei gruppi organizzati non è sostanzialmente cambiata: indifferenza, ignoranza dei progressi e dei traguardi raggiunti, scarso riconoscimento delle maggiori opportunità a tutti i livelli - compreso quello occupazionale e reddituale -, inclinazione al lamentarsi, critica ignara e irriconoscente verso quanto proviene dalla dirigenza, sebbene questa sia stata democraticamente scelta dagli stessi iscritti, scarsa partecipazione alla vita degli Ordini territoriali.

Per i Biologi, come Categoria unita e consapevole, resta ancora molta strada da fare per affrancarsi dalla mediocrità degli ignoranti

Insomma: una diffusa indolenza e indifferenza, le lotte e le invidie dei mediocri, la slealtà e la superbia di taluni appena assurti al potere. Come spiegarlo? Credo che la chiave sia la conoscenza e che il paradosso di Dunning-Kruger lo illustri adeguatamente. E tuttavia occorre operare lo stesso, con temperanza e spirito di tolleranza, almeno fino alla scadenza del mandato ricevuto, per consegnare comunque a chi verrà un contesto più autorevole e qualificato. Ma per i Biologi, come Categoria unita e consapevole, resta ancora molta strada da fare per affrancarsi dalla mediocrità degli ignoranti e dal solipsismo ambizioso dei singoli.

Prende forma il progetto in collaborazione tra la FNOB e l’Agenzia Spaziale Italiana Due i laboratori per eseguire studi sui microrganismi in condizioni di microgravità di Rino Dazzo

La sfida è affascinante e impegnativa, addirittura cruciale se si pensa ai possibili risvolti per il futuro stesso dell’umanità: verificare la possibilità di coltivare grano sul suolo lunare, un’eventualità che consentirebbe di sostenere compiutamente e a lungo termine la vita umana nello spazio. E i biologi, anche su questo fronte, sono in prima fila. Definita, infatti, la partecipazione della FNOB, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, al progetto lanciato dall’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, che prevede la realizzazione di due mini-laboratori utili a eseguire studi in condizioni di microgravità. Un’iniziativa che coinvolge e mette insieme altri importanti partner e sostenitori e che offre interessanti opportunità lavorative e di crescita professionale: la FNOB, a supporto della stessa, stanzierà delle borse di studio per consentire a due biologi di prendere parte a questa esperienza unica e di eccezionale interesse sotto il profilo della ricerca, della formazione e dello sviluppo.

In particolare, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sottoscritto un contratto con la società ALI S.p.A. del gruppo Space Factory per lo sviluppo di due MiniLab 3.0, dei mini laboratori in cui eseguire studi ed esperimenti di Life Science. Due i progetti. Il primo si chiama GAIA, ideato dal professor Mariano Bizzarri dell’Università Sapienza di Roma, ed è destinato a controllare la crescita del germe di grano utilizzando come substrato un campione di suolo terrestre e lunare. L’altro si chiama ASTROGUT ed è stato concepito dal professor Geppino Falco, dell’Università Federico II di Napoli: la sua funzione è monitorare il ciclo di vita del probiota intestinale. Entrambi i MiniLab 3.0 rappresentano il primo esempio di laboratorio di Life Science attraverso cui è posibile controllare, in tempo reale, dei veri e propri esperimenti nello spazio. Già, perché i mini laboratori saranno imbarcati su un micro satellite, IREOS-0/Amalia, in onore della scienziata italiana Amalia Ercoli Finzi, messo a punto dal Gruppo Space Factory.

Si tratta di un satellite dotato di capacità di rientro dallo spazio, oltre che di recupero e riutilizzo del materiale, alloggiato all’interno della piattaforma di transfer orbit ION Satellite Carrier della società D-Orbit. Proprio durante la missione orbitale di ION saranno attivati gli esperimenti, controllati da Terra dai ricercatori attraverso strumenti semplici quali comuni tablet o smartphone, coi quali monitorare lo stato di avanzamento dei progetti stessi e le risposte date dalla coltivazione del germe di grano e del probiota intestinale in condizioni mai verificate in precedenza. Inutile sottolineare quanto possa essere importante valutare la possibilità di coltivazione di cibo per gli astronauti in ambiente lunare (e in futuro su Marte), oltre che per lo sviluppo di sistemi bio-rigenerativi. Ma è anche essenziale l’opportunità di accertare più compiutamente le varie fasi dello sviluppo di batteri, virus e funghi che crescono nel

Non è la prima volta che la FNOB affianca ALI e il Gruppo Space Factory. Una sinergia era stata già stretta nel recente passato in coincidenza del lancio di una precedente versione del MiniLab, modello 1.0, sulla Stazione Spaziale Internazionale, in particolare per quanto riguarda un’attività di ricerca sull’osteoporosi. Con la partecipazione agli innovativi progetti lanciati dall’Agenzia Spaziale Italiana, il mondo della biologia conferma la sua vocazione al servizio di un settore molto promettente e dalle notevoli ricadute, al fianco di partner importanti e di spessore nel quadro di un’iniziativa a totale impulso italiano

nostro intestino, per meglio comprendere il funzionamento della fisiologia umana durante le missioni.

Una volta terminate le attività di sperimentazione, seguirà la certificazione in orbita dell’apertura dello scudo termico flessibile IRENE, una tecnologia proprietaria del Gruppo Space Factory che permetterà ai satelliti di rientrare integri dallo spazio e di recuperarli per successive missioni. I due MiniLab 3.0 sono inseriti nel Marketplace dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. «Il contratto appena firmato conferma il forte interesse dell’ASI nelle nuove opportunità offerte alla sperimentazione in orbita di applicazioni biopharma e scienze della vita», le parole di Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell’ASI. «Prevediamo che questo settore diventerà sempre più strategico nei prossimi anni anche grazie all’ingresso dei privati nelle attività in orbita terrestre e quelle legate all’esplorazione della Luna e di Marte. La missione IREOS rappresenta un esempio concreto del posizionamento del nostro Paese nella progettazione e sviluppo di tecnologie applicate al rientro dall’orbita bassa e riutilizzo».

Non è la prima volta che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi affianca ALI e il Gruppo Space Factory, realtà fondata nel 2006 e che ha il suo quartier generale nella Zona Industriale di Napoli, in importanti missioni scientifiche. Una sinergia era stata già stretta nel recente passato in coincidenza del lancio di una precedente versione del MiniLab, modello 1.0, sulla Stazione Spaziale Internazionale, in particolare per quanto riguarda un’attività di ricerca sull’osteoporosi: anche in quel caso la FNOB ha previsto l’assegnazione di due borse di studio. Ora, con la partecipazione agli innovativi progetti lanciati dall’Agenzia Spaziale Italiana, il mondo della biologia conferma la sua vocazione al servizio di un settore molto promettente e dalle notevoli ricadute, al fianco di partner importanti e di spessore nel quadro di un’iniziativa a totale impulso italiano.

L’intesa tra FNOB e Space Factory non è solo una sfida scientifica ma una spinta concreta verso una medicina più intelligente, personalizzata e sostenibile

L“a Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) ha intrapreso una nuova frontiera nella ricerca spaziale con l’obiettivo di esplorare le applicazioni della biologia nello spazio. Il presidente della FNOB, Vincenzo D’Anna, ha annunciato che due biologi italiani saranno coinvolti in esperimenti in condizioni di microgravità, condotti dal Gruppo Space Factory. Questi esperimenti riguarderanno lo sviluppo di tecnologie avanzate come minisatelliti e sistemi per il rientro controllato di payload spaziali recupero e riutilizzo, nonché test microbiologici e biotecnologici in orbita.

Su questo ambizioso progetto e, in generale, sulle novità della ricerca spaziale in condizioni di microgravità abbiamo intervistato i protagonisti: Geppino Falco biologo, ordinario di Biologia Cellulare ed Applicata del Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Napoli Federico II e membro del coordinamento scientifico del Gruppo Space Factory, Valeria Lucci, ricercatrice in Biologia Cellulare ed Applicata del Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Napoli Federico II.

Quello che una volta sembrava fantascienza, adesso diviene realtà. Cosa intendiamo quando parliamo di microgravità?

Geppino Falco: «Quando parliamo di microgravità, ci riferiamo a una condizione in cui la forza di gravità è quasi assente. È ciò che accade a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti vivono e lavorano in assenza di peso. Dal punto di vista scientifico, si tratta di un ambiente unico: un vero laboratorio naturale che ci consente di osservare come i sistemi biologici, fisici e chimici si comportano senza l’influenza della gravità terrestre. Questo ci permette di analizzare in modo più chiaro i processi cellulari e molecolari che regolano la vita. È come “accelerare il tempo biologico”: fenomeni che sulla Terra richiedono anni, nello spazio si manifestano in poche settimane. Ed è proprio in questa accelerazione che si nasconde un grande valore per la ricerca biomedica».

Qual è il ruolo dei biologi coinvolti nel progetto MiniLab per esperimenti biofarmaceutici in microgravità?

Geppino Falco: «I biologi sono i protagonisti di questa nuova frontiera della ricerca. Sono loro a progettare gli esperimenti, a selezionare i modelli cellulari o microbici e a interpretare i risultati biologici e molecolari. Il MiniLab è un piccolo laboratorio automatizzato che permette di condurre esperimenti biologici in orbita. È stato impiegato, ad esempio, per studiare come gli osteoblasti - le cellule responsabili della formazione ossea - reagiscono alla microgravità e alle radiazioni, valutando l’effetto di formulazioni a base di collagene e metaboliti naturali derivati dal vino. Il contributo del biologo è cruciale perché la comprensione dei processi fisiopatologici passa attraverso la caratterizzazione cellulare e molecolare. Solo un approccio di questo tipo permette di capire come e

perché la funzione di un tessuto si altera in condizioni estreme e come possiamo proteggerlo o ripristinarlo».

Perché è così importante l’impiego di un biologo in questo tipo di progetti?

Geppino Falco: «Perché la biologia è la chiave per comprendere come la vita si adatta all’ambiente spaziale. La microgravità e le radiazioni cosmiche alterano profondamente le funzioni cellulari e i processi fisiologici. Il biologo interpreta queste variazioni e, insieme a ingegneri e fisici, contribuisce a sviluppare sistemi sperimentali avanzati e tecnologie di monitoraggio non invasive. Questo approccio integrato consente di unire la conoscenza della vita con l’innovazione tecnologica, e di trasformare la ricerca spaziale in un motore di progresso anche per la medicina terrestre».

Che tipo di esperimenti scientifici si conducono in microgravità?

Geppino Falco: «Si va dagli studi di biologia cellulare e microbiologia fino alla farmacologia e alla medicina rigenerativa. Nel progetto ReADI abbiamo analizzato l’effetto della microgravità sulla rigenerazione ossea e sull’espressione genica degli osteoblasti. In altri esperimenti, come ASTROGUT, abbiamo studiato la sopravvivenza e la crescita di batteri benefici per il microbiota umano, valutando l’efficacia di molecole naturali nel proteggerli dallo stress spaziale. Tutti questi studi contribuiscono a comprendere come l’ambiente spaziale influenzi la vita e come possiamo adattarci a missioni sempre più lunghe, sviluppando al tempo stesso nuove soluzioni per la salute sulla Terra».

Perché è importante la ricerca in condizioni di microgravità? Geppino Falco: «Perché ci offre la possibilità di osservare processi fisiopatologici in forma accelerata. Nella microgravità si verificano rapidamente alterazioni che sulla Terra si sviluppano nel corso di anni: perdita di massa ossea, riduzione della forza muscolare, indebolimento del sistema immunitario. La caratterizzazione cellulare e molecolare di questi fenomeni, di cui il biologo è specialista, consente di individuare i meccanismi alla base dell’invecchiamento e di altre condizioni degenerative. Inoltre, lo spazio è un banco di prova ideale per testare nuove strategie terapeutiche, biomateriali e approcci farmacologici in un contesto controllato, dove gli effetti biologici possono essere misurati in modo chiaro e quantitativo. La ricerca in microgravità, quindi, non serve solo a capire come vivere meglio nello spazio, ma anche come vivere più a lungo e in salute sulla Terra».

Da tempo il presidente della FNOB, Vincenzo D’Anna, ama ripetere che la biologia è la scienza del terzo millennio, una scienza che guarda cioè al futuro anche in termini di ricerca per il benessere e la longevità. In tal senso la medicina predit-

STUDIARE L’INVECCHIAMENTO

BIOLOGICO ACCELERATO IN ORBITA

AIUTA A SVILUPPARE STRATEGIE E FARMACI UTILI ANCHE PER LA LONGEVITÀ E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE SULLA TERRA

tiva e la medicina di precisione sono le nuove frontiere. In che termini una visione del genere trova compimento nell’intesa con il Gruppo Space Factory?

Geppino Falco: «La collaborazione tra FNOB e Space Factory nasce proprio dalla consapevolezza che la biologia è destinata a guidare la nuova rivoluzione scientifica e tecnologica. Studiare la vita nello spazio significa comprendere i suoi limiti e individuare nuovi strumenti per proteggerla e migliorarla. I nostri progetti puntano proprio in questa direzione: sviluppare piattaforme sperimentali capaci di raccogliere dati biologici in tempo reale, per arrivare a una medicina sempre più personalizzata, predittiva e preventiva. Le tecnologie nate per le missioni spaziali, come i MiniLab, potranno avere ricadute concrete sulla diagnostica portatile, sulla telemedicina e sulla cura delle patologie croniche anche sulla Terra».

L’accordo tra FNOB e il Gruppo Space Factory coinvolge biologi, ingegneri e ricercatori. Che valore ha questa sinergia?

Geppino Falco: «È un valore strategico. La ricerca spaziale richiede competenze che nessuna disciplina da sola può garantire. Biologi, ingegneri, fisici e informatici lavorano insieme per ideare, realizzare e controllare esperimenti complessi in un ambiente estremo. Questa collaborazione permette di unire il rigore della scienza con l’innovazione tecnologica e di creare un ecosistema di conoscenza che rafforza la posizione del nostro Paese nella nuova Space Economy. Il nostro obiettivo è chiaro: portare l’Italia all’avanguardia nella biologia spaziale e, allo stesso tempo, restituire alla Terra i benefici concreti di questa straordinaria avventura scientifica».

È possibile sviluppare nuove tecnologie per la ricerca biomedica e la medicina personalizzata?

Valeria Lucci: «Assolutamente sì. Lo spazio è un motore di innovazione straordinario. Le soluzioni tecnologiche che sviluppiamo per condurre esperimenti in orbita - sistemi automatizzati, sensori miniaturizzati, dispositivi diagnostici compatti - sono direttamente applicabili in ambito medico e clinico. Lo sviluppo di dispositivi capaci di misurare parametri biologici e molecolari, in affiancamento a quelli chimici

e clinici, consente di valutare l’efficacia dei trattamenti farmacologici in modo più preciso e individualizzato. La ricerca spaziale, quindi, non è solo una sfida scientifica ma una spinta concreta verso una medicina più intelligente, personalizzata e sostenibile».

Ha destato scalpore il caso dell’astronauta della NASA Suni Williams che, tornata dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo 288 giorni (ma doveva restarci poco più di una settimana), sembrava avesse dieci anni in più, recando i segni evidenti di un invecchiamento accelerato. È vero che la permanenza nello spazio “invecchia”?

Valeria Lucci: «Sì, ma bisogna chiarire che l’invecchiamento biologico non è sinonimo di invecchiamento cronologico. Nello spazio il tempo biologico accelera: processi che sulla Terra richiedono anni, in microgravità si verificano in settimane. Questo non significa che l’età anagrafica aumenti, ma che si manifestano più rapidamente i segni cellulari e molecolari dell’invecchiamento. Ed è proprio questo che rende lo spazio un modello di studio eccezionale: ci permette di capire in tempi brevi come avviene il deterioramento dei tessuti e come intervenire per prevenirlo. Studiare l’invecchiamento biologico accelerato in orbita aiuta a sviluppare strategie e farmaci utili anche per la longevità e la prevenzione delle malattie croniche sulla Terra».

Quali sono i vantaggi di testare le terapie in microgravità?

Valeria Lucci: «In microgravità possiamo osservare gli effetti di una terapia o di un composto biologico in un contesto privo delle interferenze terrestri. I risultati sono più chiari e arrivano in tempi più brevi. Ad esempio, la crescita di cristalli proteici risulta più omogenea, utile per la progettazione di nuovi farmaci; la proliferazione cellulare tridimensionale avviene in modo più naturale, migliorando gli studi di medicina rigenerativa. Per questo motivo, molte aziende farmaceutiche guardano con interesse alle piattaforme spaziali come veri laboratori per la ricerca preclinica e lo sviluppo di bioterapie. È una nuova frontiera dove ricerca pubblica e industria farmaceutica possono collaborare in modo virtuoso».

Il fondatore del gruppo Gruppo, Norberto Salza, svela il ruolo sempre più determinante dei nostri scienziati. Tra i fiori all’occhiello c’è “Amalia” dedicata alla Ercoli Finzi, pioniera nel campo delle scienze e tecnologie dello spazio

Il Gruppo Space Factory è un’azienda giovane che ha già raggiunto importanti traguardi. Il suo fondatore l’ingegnere Norberto Salza ripercorre il lungo percorso aziendale costellato di successi e di conquiste. Ingegnere come nasce il Gruppo Space Factory e qual è il vostro fiore all’occhiello?

«Il Gruppo Space Factory comprende al suo interno imprese con consolidate esperienze nel settore spaziale e con differenti competenze. In particolare faccio riferimento alle società Marscenter e alla ALI.

Il Marscenter è nato nel 1988 da un’intuizione di Luigi Gerardo Napolitano, pioniere della microgravità e di Rodolfo Monti. Si immagini che negli anni ‘80 c’erano solo tre centri di eccellenza al mondo impegnati nella ricerca in microgravità, uno dei quali era il Marscenter. Dal suo centro di controllo localizzato nella zona industriale di Napoli est, gli scienziati della “piccola Nasa italiana”, progettarono e gestirono direttamente esperimenti a bordo di piattaforme spaziali quali lo SpaceLab, SpaceHab, Mir e la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

In oltre vent’anni di attività, la società ha realizzato più di trenta esperimenti scientifici nello Spazio, impiegando circa 40 fisici e ingegneri. Nel 2019 il Marscenter riprende ad operare presso la sede originaria. Il nuovo management ha avviato una strategia di riposizionamento, sempre incentrata sulla R&S in microgravità, ma sfruttando le nuove

opportunità della New Space Economy.

ALI S.p.A., fondata nel 2006 come Scarl, è specializzata nella progettazione e sviluppo di tecnologie innovative proprietarie per il rientro di microsatelliti e di device utilizzati per servizi di esperimenti biopharma e life-sciences in orbita, denominati MiniLab.

ALI ha condotto con successo tra il 2021 e il 2024 cinque missioni spaziali, di cui 4 scientifiche con il MiniLab, modello 1.0, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e una missione di certificazione suborbitale di qualifica del sistema di protezione che permette ai satelliti di rientrare in modo sicuro sulla Terra, IRENE®. La missione, denominata MIFE, è stata finanziata con fondi GSTP di ESA/ ASI e coordinata dal Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali - CIRA. Le 4 missioni scientifiche hanno in particolare riguardato due filoni di ricerca con forti ricadute sulla Terra, ossia l’osteoporosi (missioni ReADI-FP e ReADI-SP) e la fertilità femminile (OVOSPACE e ORION). In particolare, per quanto riguarda l’osteoporosi è in corso un’attività di ricerca, attraverso l’assegnazione di due borse di studio, con la Federazione Nazionale Ordine Biologi - FNOB».

Nella vostra sede, che si trova a Napoli, sono presenti due Clean Rooms per l’integrazione dei microsatelliti IRENESAT-ORBITAL e dei MiniLabs. Come funziona il MiniLab e quali sono i suoi principali utilizzi nella ricerca scientifica?

«La sede del Gruppo Space Factory è localizzata nell’area industriale di Napoli est e si estende su una superficie

Durante la missione orbitale saranno attivati gli esperimenti controllati da Terra dagli scienziati, per la prima volta, tramite un semplice tablet o smartphone. Terminate le attività di sperimentazione si avvieranno le attività per la certificazione in orbita dei sottosistemi del microsatellite, a partire dal meccanismo di apertura dello scudo termico flessibile IRENE ®

di 3.000 metri quadrati, tra uffici, laboratori, aree espositive e strutture dedicate tra cui: 2 Camere Bianche per l’integrazione dei microsatelliti IRENESAT-ORBITAL e dei MiniLab; l’Officina dello Spazio, per lo sviluppo di dimostratori terrestri e la Sala di Controllo per il monitoraggio e il controllo in tempo reale delle operazioni orbitali e degli esperimenti.

I MiniLab ad oggi sviluppati e in fase di sviluppo sono di tre modelli con dimensioni e modelli di gestione differenti. Il modello MiniLab 1.0 che è automatizzato, ha le dimensioni di un 2U (10x10x20 cm.) e può contenere un solo esperimento ed è stato realizzato con un investimento del Gruppo Space Factory e la co-partecipazione della Regione Campania e della BCC Napoli. La prossima missione del MiniLab 1.0 sulla ISS, ORION 2, è prevista a giugno 2026. Al modello 1.0 segue il MiniLab 2.0 che ha le dimensioni di un 4 U (10x10x40 cm.) e potrà contenere 4 esperimenti in contemporanea controllati e gestiti in diretta. La prima missione, Space Slime, finanziata da ASI è prevista a luglio 2026.

Il MiniLab 3.0, infine, che ha le dimensioni di un 2U (10x10x20 cm.), rappresenta un vero salto tecnologico rispetto al precedente modello automatizzato, MiniLab

1.0. Finanziata da ASI, grazie alle tecnologie proprietarie, gli scienziati, per la prima volta, potranno controllare in diretta gli esperimenti, più di 126, e gestirli anche con azione correttive da un semplice tablet su cui sarà installata un’app. Attualmente i MiniLab sono inseriti nel Marketplace dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA, rendendo la società fornitore ufficiale in Europa dei servizi biopharma e life-sciences in orbita».

Quali sono le principali sfide che Space Factory affronta nello sviluppo di tecnologie per il rientro dallo spazio e la gestione di esperimenti scientifici in condizioni di microgravità?

«L’integrazione della tecnologia IRENE® e dei MiniLab, modello 3 hanno portato alla realizzazione dei microsatelliti, denominati IRENESAT-ORBITAL con capacità di rientro autonomo e controllato dallo spazio, il loro recupero e riutilizzo.

Qualcosa attualmente di unico che porta il nostro Paese all’avanguardia nei servizi di sperimentazione delle life-sciences e biopharma in orbita bassa e nella progettazione e realizzazione di tecnologie del rientro dallo spazio di satelliti. Sono previste nel prossimo triennio tre distinte missioni: IREOS-0/Amalia, IREOS 1 e IREOS 2. IREOS-0/ Amalia è la prima missione del programma di microsatelliti IRENESAT-ORBITAL. Il nome Amalia è stato dato in onore della scienziata italiana Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana e pioniera nel campo delle scienze e tecnologie spaziali. Durante la missione orbitale saranno attivati gli esperimenti controllati da Terra dagli scienziati, per la prima volta, tramite un semplice tablet o smartphone. Terminate le attività di sperimentazione si avvieranno le attività per la certificazione in orbita dei sottosistemi del microsatellite, a partire dal meccanismo di apertura dello scudo termico flessibile IRENE®.

Nelle successive missioni, IREOS-1 e IREOS-2, previste rispettivamente nel 2028 e 2029, oggetto di un importante piano di investimenti, il microsatellite potrà imbarcare fino a tre MiniLab 3.0. La loro principale peculiarità è la capacità di rientrare autonomamente integro dallo spazio grazie allo scudo termico flessibile IRENE®, tecnologia proprietaria del Gruppo, che consente il loro recupero e riutilizzo per missioni successive, contrastando in tal modo anche il fenomeno sempre più crescente dello Space Debris (detriti spaziali ndr). La tecnologia del rientro e riutilizzo di satelliti è stata oggetto di un’importante audizione del Gruppo Space Factory con la IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati.

IREOS 0/Amalia è stato realizzato grazie ad un modello virtuoso tra investimenti diretti del Gruppo Space Factory e un finanziamento di Intesa SanPaolo attraverso lo strumento Nova+». (M. A.).

Durante il periodo delle feste, storicamente, si riscontra il maggior numero di raggiri, sequestri e interventi

Arrivano le feste natalizie e impazzano frodi e sofisticazioni alimentari. È proprio questo il periodo dell’anno, infatti, in cui si registrano agghiaccianti impennate di un fenomeno sempre attivo, purtroppo, ma che ha nelle occasioni di festa, quella in cui si spende di più per piatti tipici, antiche ricette e prodotti della tradizione, il suo boom.

Natale e Capodanno, in particolare, offrono diverse occasioni per mettere in piedi vere e proprie truffe e raggiri ai danni dei consumatori, che non hanno soltanto implicazioni

economiche, ma prestano il fianco a rischi da non sottovalutare per la salute. Tra gli alimenti che non possono mancare sulle tavole degli italiani per le festività di fine anno, da nord a sud, ci sono il panettone e il pandoro e sono proprio queste due prelibatezze a essere maggiormente oggetto di contraffazioni. L’invito è quello di prestare attenzione alla qualità e alla provenienza di ciò che si acquista anche nel caso di prodotti artigianali, o presunti tali. Tutti, come prescritto dal decreto ministeriale del 22/07/2005, devono riportare la composizione degli ingredienti,

la data di produzione e di scadenza. L’obbligo, naturalmente, vale per tutti i tipi di prodotti e alimenti, lavorati e non. Tra le frodi alimentari più frequenti del periodo, molte riguardano l’industria salumiera e casearia, con la vendita di finti prodotti DOP e realizzati invece con materia prima scadente o diversa da quella prevista dai disciplinari di produzione. Mozzarella di bufala prodotta in realtà con latte vaccino, prosciutto crudo comune spacciato per Parma o San Daniele, finti Parmigiano Reggiano e Grana Padano, ma anche pesce congelato venduto come fresco: sono i raggiri più comuni del periodo, oggetto di anno in anno di numerosi sequestri e provvedimenti dei N.A.S., i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri. Non bisogna fidarsi dei venditori improvvisati, bensì affidarsi unicamente a circuiti di vendita legali, quelli che assicurano la tracciabilità dei prodotti venduti. Anche i prezzi troppo bassi, naturalmente, sono indizi di cui tener conto.

Anche frutta secca, noci, mandorle, olio e insaccati sono oggetto ogni anno di interventi, segnalazioni e sequestri. Un discorso a parte meritano poi vini e spumanti utilizzati per i brindisi e gli auguri nelle tavolate. Anche questi sono tra i prodotti più contraffatti. Prima di acquistare una bottiglia va tenuta presente la classificazione dei vini italiani: DOCG, DOC, IGT e da tavola. Se si acquista una bottiglia denominata come DOCG senza la fascetta numerata che la sigilla, ci troviamo di fronte a una frode. Occhio anche alle aggiunte di anidride carbonica a un vino comune. E occhio a chi, dopo le feste, fornisce consigli sull’alimentazione e il regime nutrizionale da seguire per rimettersi in forma. L’invito, per non incappare in brutte sorprese, è sempre quello di affidarsi a veri professionisti del settore e non a ciarlatani o a improbabili «esperti» che in realtà non lo sono. (R. D.).

Uno dei fenomeni più pre occupanti degli ultimi anni è il proliferare dei falsi nutrizionisti, di tut ti coloro che offrono - attraverso il web, i social o addirittura su qualche testata online - indicazioni su dieta, regime alimentare, cibi da privilegia re o da cui tenersi lontani, senza ave re le competenze per farlo.

Veri e propri abusivi della profes sione, che non solo mettono a repen taglio la salute di chi si affida ai loro «consigli», ma recano anche danno allo Stato, visto che la loro attività non è inquadrata.

I numeri sono impietosi e - pur troppo - ancora parziali. Soltanto fino a ottobre 2025 si sono registrate 455 segnalazioni e 68 processi in tutta Italia contro i falsi nutrizionisti. Tra gli ultimi scandali va citata l’operazione Vera Salus della Guardia di Finanza di Firenze, che ha portato all’individuazione di 41 abusivi che esercitavano la professione di nutrizionista in varie regioni italiane senza averne titolo.

Attraverso strutture pseudo-universitarie, i frequentatori ricevevano un presunto titolo online rilasciato per il tramite di un ateneo svizzero, non avente valore legale in Italia.

La normativa vigente stabilisce che la professione di nutrizionista può essere esercitata esclusivamente da soggetti in possesso di un titolo rilasciato da un ateneo riconosciuto dal MUR e regolarmente iscritti all’Ordine dei Biologi o, in alternativa, a quello dei Medici o Dietisti. Quanti tra la pletora di personal trainer, food influencer e presunti esperti, lo sono davvero? «Il termine nutrizionista è meramente una semplificazione semantica», chiarisce Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

«Non c’è alcun corso di studi né alcuna qualifica di questo tipo. Esistono invece i dietologi: medici,

L’allarme del presidente Vincenzo D’Anna: «I biologi la categoria più esposta alle lesioni della propria attività»

specializzati o meno, e anche biologi nutrizionisti, specializzati o meno in scienza della Alimentazione. I biologi hanno riconosciuta questa competenza dalla legge 369 del 1967».

«I biologi che esercitano sia nel campo della nutrizione umana che in quella animale sono 13mila», prosegue D’Anna. «La categoria più esposta alle lesioni della propria attività professionale da parte di coloro che esercitano abusivamente. A cominciare dai trainer e preparatori atletici nelle palestre, da quanti acquisiscono pseudo diplomi senza alcun riscontro di legge. E, quel che è peggio

sono privi di specifica competenza». Come nel caso messo in luce dall’operazione Vera Salus, ci sono appunto delle scuole che rilasciano grotteschi pseudo certificati: «Università farlocche che rilasciano titoli ai malcapitati che vi si iscrivono e sedicenti albi professionali in nutrizione». I rischi sono enormi: «Un regime alimentare non idoneo per un soggetto sano oppure con patologie metaboliche (obesità, diabete, insufficienza renale ed epatica e malattie) aggrava lo stato di salute, così come per gli sportivi che subiscono scompensi e patologie post-attività». (R. D.).

Èrecord di centenari in Italia. Al primo gennaio 2025, i residenti che hanno almeno 100 anni sono 23.548. Ma il dato più sorprendente è che rispetto al 2024 sono oltre duemila in più. Siamo destinati a lunga vita quindi, anzi la tendenza è andare oltre considerato che sono infatti diciannove gli over 110 secondo quanto riferisce il report aggiornato “I centenari in Italia” pubblicato dall’Istat. I numeri dell’Istat fotografano una realtà già acclarata e cioè che l’Italia non è soltanto un Paese in cui si invecchia, ma che si invecchia anche bene. I numeri rispetto a qualche decennio fa sono più che raddoppiati: rispetto al 1° gennaio 2009, quando erano 10.158, la percentuale è un +130%. Un altro aspetto non trascurabile è che la longevità appartiene alle donne e infatti l’82,6% dei centenari è rappresentato da donne. Per quanto riguarda i semi supercentenari, cioè dai 105 anni in su, sono 724 con la quota di donne che sale al 90,7%. Il decano d’Italia ancora in vita si conferma, anche per quest’anno, un uomo residente in Basilicata che ha superato i 111 anni mentre la decana dei centenari è una nonnina che risiede in Campania e che da poco ha festeggiato i 115 anni. E proprio la Cam-

pania Felix è tra le regioni che ospita più longevi: sono 1.359 i centenari, con un rapporto di circa 4 donne per ogni uomo. Le aree con una maggiore concentrazione di centenari sono il Cilento e il Vallo di Diano, dove fattori come dieta mediterranea, ritmi di vita lenti e forti legami sociali sembrano favorire la longevità. In cima alla classifica c’è però il Molise con circa 61 centenari ogni 100mila residenti mentre è la Liguria la regione storicamente a più forte invecchiamento del Paese: «la sua quota di centenari è pari a 59,4 per 100mila residenti al 1° gennaio 2025, davanti a quella del Friuli-Venezia Giulia (55,4) e della Toscana (49,1)». %». Se guardiamo alle province, il primato dei centenari spetta alla provincia molisana di Isernia che presenta la concentrazione più elevata di centenari: 78,7 per 100mila abitanti, quella sarda di Nuoro, a sua volta, detiene la più alta quota di semi-supercentenari con 4,6 per 100mila abitanti.

Il report dell’Istat riferisce che tra il 2009 e il 2025 sono 8.980 le persone che hanno superato i 105 anni di età, la

In Campania vive la super Nel Belpaese si invecchia

maggior parte donne: ben 7.956 e quindi l’88%. Gli over 105 sono quasi tutti vedove e vedovi (86% e 80%, rispettivamente, per donne e uomini). Le nubili sono il 12%, il doppio rispetto ai celibi (6%), e le donne coniugate rappresentano solo l’1%. Mentre gli uomini coniugati sono quasi il 14%, per effetto della maggiore longevità femminile. Per quanto riguarda la probabilità di morire, dopo i 105 anni di età il rischio «non cresce in misura esponenziale, come si riteneva in passato». Dalle tavole di mortalità della popolazione residente, Istat spiega come ci sia «un’accelerazione ben più veloce dei rischi di morte nel tratto che va dai 75 anni di età fino ai 100. Ad esempio, dalla tavola di mortalità 2016, mediamente rappresentativa del periodo 2009-2024, emerge come tra i 75 e gli 82 anni di età la probabilità di morte salga dal 2,3% al 5,2%, mentre tra gli 85 anni e i 92 passi dal 7,7% al 17,9». Un’ultima curiosità i nomi di battesimo: i più diffusi in questa categoria sono Giuseppe tra gli uomini e Maria tra le donne, «nomi legati alla tradizione religiosa che oggi assai raramente si ritrovano nelle nuove generazioni». (M. A.).

Perdasdefogu, situato nell’Ogliastra in Sardegna, è il comune con la più alta concentrazione di centenari al mondo. È considerato una “Blue Zone”, un’area geografica con un’eccezionale longevità studiata per i segreti della longevità. Il toponimo “Perdasdefogu” deriva dal sardo “pietre da fuoco”, riferendosi alle pietre calcaree utilizzate nelle fornaci locali. Nel 2014 il borgo divenne meta di studiosi, giornalisti e troupe televisive provenienti da tutto il mondo che volevano carpire i segreti della longevità della famiglia Melis. Al centro dell’attenzione Consolata, la più grande degli otto fratelli, che poco prima di compiere 108 anni decantava le proprietà del “minestrone ogliastrino” una ricetta poi riproposta da vari chef nel mondo.

nonna che compie 115 anni invecchia in salute

Così la scienza, attraverso l’analisi dei fattori genetici, aiuta a vivere a lungo e meglio

Da anni i biologi sono impegnati nella ricerca della longevità attraverso l’analisi dei fattori genetici, epigenetici e ambientali che influenzano l’invecchiamento e la durata della vita. In origine c’è lo studio dei meccanismi biologici di base e lo sviluppo di approcci preventivi e personalizzati. Genetica e longevità sono legate a doppio filo, tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo ogni giorno. Scienze come la biologia hanno dimostrato che la longevità non dipende solo dal DNA, ma da uno scambio tra geni, epigenetica e am -

biente. Genetica, epigenetica e ambiente sono i tre fattori che si combinano tra loro. Nei primi decenni della vita, siamo soprattutto ciò che facciamo. Negli ultimi, entrano in gioco i geni, che ci permettono di superare la soglia dei 90 e dei 100 anni. Comprendere questi meccanismi non significa solo prolungare la vita, ma trasformare l’allungamento della sopravvivenza in un prolungamento della longevità in salute. Se importante è l’ambiente in cui viviamo e gli stili di vita, dopo i 90 anni, invece, il contributo della genetica diventa più evidente: nei centenari,

i geni incidono per circa il 33% nella longevità femminile e per quasi il 50% in quella maschile. I geni, però, non agiscono da soli. Sempre più evidenze sottolineano il ruolo dell’epigenetica, ovvero le modifiche che regolano l’attività dei geni senza alterare la sequenza del DNA. L’epigenoma è sensibile a fattori come dieta, stress, inquinamento, esercizio fisico. Ciò significa che stili di vita salutari non solo prevengono malattie, ma possono anche modulare l’espressione della genetica e della longevità. (M. A.).

© Digitala World/shutterstock.com

L’ epigenetica è la branca della biologia che studia come fattori esterni come stile di vita, dieta e stress possano influenzare l’espressione dei geni senza alterare la sequenza del DNA. I biologi studiano i meccanismi epigenetici per capire come i geni possono essere “accesi” o “spenti” e come questo influisce sul fenotipo (le caratteristiche fisiche e funzionali dell’organismo). L’epigenetica ha implicazioni cruciali per la salute, l’invecchiamento e lo sviluppo, poiché le modifiche epigenetiche sono spesso reversibili e possono persino essere ereditabili. A differenza della genetica, non è il DNA a essere modificato, ma il suo utilizzo: modificazioni epigenetiche come la metilazione del DNA possono attivare o disattivare geni che influenzano la longevità e l’insorgenza di malattie legate all’età. In sintesi, l’epigenetica dimostra che il nostro destino non è interamente scritto nei geni, ma che possiamo influenzare attivamente la nostra longevità attraverso scelte di vita consapevoli.

La donna ha spento le candeline il 22 novembre, con un record nel nostro Paese. È la quarta più anziana nel mondo

Nonna Laurina ha spento il 22 novembre scorso le 115 candeline ed entra nel guinness dei primati. È la più longeva d’Italia, terza in Europa e quarta nel mondo. Lucia Laura Sangenito, detta Laurina, vedova Abbondandolo è nata a Sturno, in provincia di Avellino, il 22 novembre 1910.

Dopo la morte di Claudia Baccarini, avvenuta il 24 dicembre 2024, è stata Laurina a prendere lo scettro della più longeva. Si tratta inoltre della quarta

persona più longeva vivente al mondo (dopo Ethel Caterham, Marie-Rose Tessier e Naomi Whitehead) e della quinta persona più longeva di tutti i tempi tra quelle viventi o decedute in Italia.

La longevità è un vizio di famiglia: la mamma di Laurina Sangenito, infatti, ha vissuto 101 anni. Oggi vive con la figlia Maria nella tranquillità della casa circondata dal verde. L’aria buona, lo stile di vita sano, purtuttavia nella vita di Laurina non sono mancati i

malanni. A 107 anni la frattura del femore che ha superato dopo l’intervento e le cure presso l’ospedale di Ariano Irpino. E ancora, sempre qualche anno fa Laurina ha sconfitto un tumore. Oggi tutta la comunità fa festa con lei e il sindaco di Sturno è giunto a farle gli auguri e donarle la pergamena del Comune. L’Irpinia è terra di centenarie (ma il primato spetta al Molise) a Volturara Irpina pochi giorni Angela Meo ha compiuto 105 anni. In ogni caso le più longeve sono le donne. (M. A.).

Fabbisogni formativi e nuove direttive sull’accesso alle scuole di specializzazione

di Alberto Spanò*

Il 6 novembre 2025 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l’Accordo per la determinazione del fabbisogno degli specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo per gli anni accademici 2025, 2026, 2027 (di cui all’art. 8 della Legge n. 401/2000).

Si è trattato di un lavoro complesso, avviato dal Ministero della Salute all’inizio del 2025, al quale hanno contribuito le Regioni e le Federazioni degli Ordini che hanno proposto ed elaborato i valori di fabbisogno per le specifiche scuole di specializzazione di ciascuna categoria, per ciascun anno. Tutto ciò anche in considerazione dell’avvenuta approvazione, nella legge finanziaria 2025, delle borse di studio per le categorie sanitarie non mediche, che attendevano tale adempimento da oltre venticinque anni, ossia dalla promulgazione della citata Legge 401/2000.

Per i biologi in particolare, il fabbisogno annuo calcolato è stato di 1136 posti per il 2025 e di 1107-1087 posti rispettivamente per il 2026-2027. I dati riguardano le scuole di Farmacologia e Tossicologia clinica, Genetica medica, Microbiologia e Virologia, Patologia clinica e Biochi-

* Vicepresidente FNOB

mica clinica, Scienza dell’alimentazione, Statistica sanitaria e biometria.

Al riguardo si è osservato il sostanziale accoglimento delle proposte formulate dalla FNOB, con delle riduzioni formulate dalle Regioni. Si dovrà procedere ora con i provvedimenti attuativi da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e delle stesse Università per pervenire al più presto all’emissione dei bandi e alla corresponsione dei trattamenti economici previsti. Sull’entità ridotta di tali trattamenti, la FNOB sta sviluppando apposite proposte per giungere a un relativo adeguamento.

Una ulteriore fase di sviluppo sta riguardando la richiesta di accesso alla formazione specialistica in ambiti disciplinari ancora carenti, come, per i biologi, il settore ambientale. Al riguardo è molto importante registrare la bollinatura da parte del MEF dello Schema di Disegno di Legge in materia di professioni sanitarie che, oltre ad altre previsioni rilevanti, all’art.5 c.1, consente l’accesso dei biologi alla scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva in materia di protezione della salute pubblica attraverso la gestione e il controllo dei rischi sanitari legati all’ambiente. Tali specialisti avranno poi accesso ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, alle Agenzie regionali di Prevenzione Ambientale, in enti pubblici e privati che si occupano di salute e ambiente o

in ambito di ricerca e consulenza.

In tale scenario resta aperto il confronto per valutare l’accesso dei biologi, tra le cui competenze professionali è prevista la cito-istopatologia, alla scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Sullo schema di disegno di legge in questione è stato presentato un ulteriore emendamento, concordato con MUR e Ministero della Salute, per sopperire alla elevata riduzione degli accessi alle scuole di specializzazione della medicina di laboratorio pluriaccesso da parte di laureati medici. L’emendamento prevede che dall’anno accademico 2025/2026 i regolamenti didattici di ateneo, nel disciplinare le scuole di specializzazione di area sanitaria aperte anche a biologi e altre categorie sanitarie, prevedano di aumentare gli accessi in funzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, nello stesso anno accademico, nelle omologhe scuole aperte ai laureati in Medicina, attingendo ai finanziamenti di queste ultime entro i limiti di copertura con contestuale riduzione di spesa.

Uno scenario quello sia pur sommariamente descritto che riporta evidenti ipotesi di sviluppo per la formazione specialistica post-lauream delle categorie sanitarie non mediche in parte realizzate, in parte in via di perfezionamento, finalizzate complessivamente a consentire un reale innalzamento della qualità dei servizi offerti in ambito sanitario.

Gentili Colleghi, si approssima il termine di fine anno entro il quale i Biologi che ne hanno l’obbligo devono entrare in possesso dei crediti formativi ECM previsti dalla legge per il triennio 2023-2025. La legge non prevede ulteriori deroghe per i trienni trascorsi, ancorché disponga che i crediti eccedenti il minimo dovuto per il corrente triennio possano essere utilizzati per quello prossimo a venire. Le sanzioni previste per gli inadempienti sono gravose: sospensione dall’Albo e comminazione di una multa. In questo contesto si ritiene utile un avviso e un resoconto informativo.

Obblighi formativi e attività della Fnob

Entro il 31 dicembre 2025 i biologi devono concludere la loro formazione e raggiungere i 150 crediti, considerando i corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) e le attività di formazione a distanza (FAD) del 2023, 2024 e del 2025. Un obiettivo, potenzialmente, raggiunto (e anche superato) senza difficoltà e in maniera totalmente gratuita se si considerano i Fad promossi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi com -

presi quelli legati al Giornale dei Biologi del 2024 e del 2025.

Nel dettaglio, nell’ultimo biennio, sono stati elargiti in totale 723.684 crediti così distribuiti: 704383,5 per i Fad asincrono; 10542 Fad sincrono; 8758,8 per eventi Residenziali.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) ha messo a disposizione dei professionisti una serie di corsi FAD (Formazione a Distanza) che consentono di accumulare i crediti ECM (sono compresi anche gli eventi promossi dalla Fnob) richiesti entro il 31 dicembre 2025. L’obiettivo è duplice: aggiornare le competenze tecnico - scientifiche e facilitare la fruibilità della formazione, soprattutto in un periodo in cui la flessibilità è fondamentale.

Tutti i percorsi sono accreditati e rilasciano crediti ECM validi per il triennio 2023 - 2025.

Le tematiche spaziano dalla diagnostica molecolare alla gestione ambientale, passando per le malattie rare. La piattaforma sul sito della FNOB (nella sezione My bio) permette di seguire le lezioni 24 h su 24, con la possibilità di scaricare i materiali per rivederli offline.

Formazione a distanza e residenziale: le proposte della Fnob consentono di raggiungere gli obiettivi formativi grazie al Giornale e ai corsi del 2024 e 2025

di Carla Cimmino, delegata Fnob per la Formazione ed Elvira Tarsitano, delegata Fnob per gli Eventi

Approssimandosi i provvedimenti di riorganizzazione dello specifico ambito di attività di esercizio della professione di Biologo Nutrizionista, del riconoscimento per legge della medesima denominazione, della elencazione delle competenze afferenti a tale settore, dell’aggiornamento e delle integrazione delle medesime, dell’inserimento tra le figure professionali pertinenti al Servizio Sanitario Nazionale (pubblico e privato), delle possibilità di utilizzare apparecchiature elettromedicali, di un apposita sezione dedicata dell’Albo professionale, si invitano i colleghi nutrizionisti ad aderire al Coordinamento Nazionale dei Biologi Nutrizionisti. Qui di seguito la specificazione delle attività, dei vantaggi e degli ausili a disposizione degli aderenti. Tutto quello che di “storico” sta per concretizzarsi ricade nella esclusiva azione promossa e sostenuta dalla Federazione Nazionale FNOB. Non vi sono al riguardo altri Enti titolati a tanto e risultano estranei a questa categoria professionale tutte le attività promosse da questi ultimi per mero fine propaganda. Allorquando questo contesto sarà definitivo ed operativo si assumeranno le opportune iniziative per fare chiarezza in un ambito

che è molto inflazionato da sedicenti professionisti senza titolo, da altri senza competenze autonome e da Enti che esorbitano i loro compiti istituzionali.

Dott. Vincenzo D’Anna Presidente Fnob

Introduzione

La nutrizione è oggi uno dei pilastri della salute pubblica, della prevenzione e della pratica clinica. Ogni giorno, come biologi nutrizionisti, affrontiamo nuove sfide: l’aumento delle patologie metaboliche, la disinformazione che confonde i cittadini, la necessità di linee di intervento chiare e condivise.

Per rispondere con autorevolezza serve una professione unita, competente e capace di incidere.

È con questo obiettivo che la FNOB ha istituito il CNBN – Coordinamento Nazionale Biologi Nutrizionisti: uno spazio dedicato alla nostra

Il gruppo di studio della Fnob dedicato alla nutrizione si occupa di sviluppare idee e progetti di supporto a coloro che operano in questo settore professionale

di Livia Galletti* e Veronica Di Gaetano**

comunità professionale, un luogo dove confrontarsi, collaborare e costruire insieme il futuro della nutrizione in Italia.

Il CNBN sta crescendo e strutturando il suo percorso. Questo è il momento di esserci: di partecipare, portare idee, rappresentare il proprio ambito, contribuire alla definizione delle linee operative nazionali che guideranno la categoria nei prossimi anni.

Entrare nel CNBN significa diventare parte attiva di un progetto concreto, trasformare le competenze individuali in valore collettivo e avere voce in un contesto nazionale.

Coordinamento potrai:

• contribuire alla costruzione di

strumenti e indirizzi utili per l’intera categoria;

• portare la tua esperienza all’interno dell’area tematica più vicina alle tue competenze;

• partecipare ai talk nazionali, momenti di confronto tra colleghi junior e senior;

• proporre iniziative, attività e progetti che possano arricchire la professione;

• entrare in un network in espansione, composto da professionisti motivati e con una visione condivisa.

Un momento decisivo per la professione

Il nostro settore sta cambiando rapidamente. Il ruolo del biologo nutrizionista deve essere forte, riconosciuto e supportato da una rappresentanza competente.

Unirsi ora al CNBN significa contribuire direttamente a definirne identità, obiettivi e direzione.

A chi è rivolto l’appello

A tutti i biologi nutrizionisti che credono nella collaborazione, nella crescita professionale, nella rappresentanza e nella costruzione di una visione comune per il futuro della categoria.

Come candidarsi

Per proporre la propria candidatura al CNBN è necessario inviare:

• Curriculum Vitae

• Carta d’Identità (fronte/retro)

• Breve presentazione con l’indicazione dell’area tematica di interesse

Invia tutto a: cnbn@fnob.it

Le aree tematiche sono consultabili sul sito della FNOB al seguente link: https://www.fnob.it/ aree-tematiche-cnbn/

Il futuro della nutrizione in Italia si costruisce insieme.

E questo è il momento di esserci.

* Delegata Fnob per la Nutrizione

** Coordinatrice Cnbn

Un progetto innovativo messo in piede da una giovane studentessa americana appassionata di scienza e sostenibilità ambientale

S“i chiama Sheyna Patel e a soli 14 anni ha inventato un gel in grado di distruggere circa il 93 per cento delle microplastiche presenti nell’acqua. Una scoperta rivoluzionaria quella della studentessa americana, nata dal suo amore per la scienza e per la natura. Il gel, testato in laboratorio, funziona come una spugna e riesce ad assorbire efficacemente le microplastiche di tipo PET. L’invenzione l’ha portata alle fasi finali della “3M Young Scientist Challenge 2025”, un’importante competizione scientifica rivolta agli studenti delle scuole medie.

Cominciamo dalla tua straordinaria scoperta. Hai sviluppato un idrogel innovativo capace di assorbire oltre il 90% delle microplastiche presenti nell’acqua. Puoi spiegarci come funziona concretamente e cosa lo rende così efficace?

L’idrogel funziona principalmente grazie a un’interazione chiamata attrazione elettrostatica. Poiché la maggior parte delle microplastiche ha una carica negativa, ho progettato il mio idrogel con una superficie a carica positiva, così che i due si attraggano - un po’ come accade con un magnete. Altre interazioni, come i legami a idrogeno, le forze di Van Der Waals e il π-π stacking idrofobico, contribuiscono a far sì che il gel si leghi fortemente alle microplastiche. Insieme, questi meccanismi rendono l’idrogel estremamente efficiente, capace di rimuovere oltre il 90% delle microplastiche dall’acqua contaminata.

Dietro ogni invenzione c’è una storia. Qual è stato il percorso che ti ha portato a creare questo idrogel? Ci sono state difficoltà particolari o momenti decisivi lungo la strada?

L’idea è nata circa due anni fa, durante un viaggio con la mia famiglia in Kenya. Ho visto persone bere acqua contaminata, circondate da rifiuti di plastica, e ho capito quanto urgente fosse questo problema. Quell’esperienza mi ha spinta a studiare le microplastiche e i limiti delle soluzioni esistenti. Volevo creare qualcosa di efficace ed ecologico, e così è nato il mio idrogel. Una delle sfide principali è stata capire come formare il gel in modo sicuro senza usare agenti chimici tossici per il reticolamento. Attraverso la ricerca, ho scoperto un processo fisico di reticolazione tramite congelamento, che ha reso il gel allo stesso tempo sostenibile ed efficiente.

Solo quattordici anni, ma già una determinazione incredibile. Com’è nata la tua passione per la scienza e per la tutela dell’ambiente? C’è stato un momento o un’esperienza in particolare che l’ha fatta scattare?

La mia passione per la scienza è nata quando avevo sei anni, durante una visita al museo della scienza della mia città. Mi affascinava il modo in cui questa poteva spiegare e trasformare il mondo che ci circonda, e questo mi ha spinta

a cominciare a fare esperimenti a casa. Ho sempre amato la natura e mi sono sentita profondamente legata ad essa; per questo, scoprire i danni ambientali mi ha motivata a usare la scienza per proteggere il pianeta e costruire un futuro più sostenibile.

La crisi ambientale spesso fatica ad attirare davvero l’attenzione dei più giovani. Qual è la tua opinione in merito?

E che messaggio vorresti mandare ai tuoi coetanei sull’importanza di agire per il pianeta?

Penso che molte persone tendano a sottovalutare la crisi ambientale. Tuttavia, ho imparato che anche le azioni più piccole, se sommate, possono avere un impatto enorme. La scienza ci offre gli strumenti per trasformare le idee in soluzioni concrete, e la nostra generazione ha la creatività necessaria per cambiare davvero le cose. Il mio messaggio è: inizia da dove sei, sii curioso e segui le tue passioni - che si tratti di scienza, arte o altro - per contribuire alla salvaguardia del pianeta. Ogni gesto conta.

Il tuo percorso appare già estremamente promettente. Come ti immagini nel futuro? Hai altri progetti scientifici o obiettivi che desideri realizzare?

In futuro spero di guidare l’innovazione scientifica capace di generare un impatto reale sul pianeta. Voglio incoraggiare i giovani a capire che le loro idee e la loro voce contano davvero. Il mio obiettivo è sviluppare nuove tecnologie ecologiche per affrontare sfide globali come il riscaldamento climatico, la contaminazione delle acque e l’inquinamento da plastica. Vorrei anche contribuire a cambiare la percezione della plastica, trasformandola da materiale dannoso a risorsa da ripensare e gestire in modo sostenibile, attraverso il design e l’innovazione responsabile.

Uno studio dell’Università Statale di Milano rivela un nuovo meccanismo di immunosoppressione in grado di inibire uno dei principali fattori di neuroinfiammazione Ne abbiamo parlato con la dottoressa Estefanía Calvo Alvarez, prima autrice della ricerca

© nechaevkon/shutterstock.com

La leishmaniosi viscerale è una malattia tropicale negletta causata dal parassita Leishmania infantum, trasmesso dalla puntura di piccoli insetti chiamati flebotomi. Colpisce soprattutto le popolazioni più povere del pianeta. Una volta nell’organismo, il parassita infetta i macrofagi e si diffonde a organi vitali come milza, fegato e midollo osseo

Dottoressa Calvo Alvarez, la vostra ricerca dimostra che non tutti i parassiti vengono per nuocere. È il caso di Leishmania infantum, che si è rivelato un prezioso alleato contro l’Alzheimer. Ci racconta come nasce questo studio e cosa vi ha spinto a indagare il legame tra Leishmania infantum e la malattia di Alzheimer?

Anni fa ci ha incuriosito uno studio pubblicato su FASEB Journal (2016), che mostrava come i portatori dell’allele APOE4 (associato a un aumento del rischio di Alzheimer), in una popolazione indigena della Bolivia, i Tsimane, caratterizzata da elevata esposizione a infezioni parassitarie, presentassero migliori funzioni cognitive. Poiché L. infantum è endemica in quelle aree, ci siamo chiesti se questi parassiti potessero ricoprire un ruolo neuroprotettivo nei confronti della malattia. Grazie alla collaborazione con il gruppo del professore Mario Clerici della Fondazione Don Gnocchi, abbiamo pubblicato un primo studio in cui abbiamo osservato che L. infantum riduceva l’attivazione dell’inflammasoma NLRP3 in cellule THP-1 esposte ad amiloide β (Aβ), ma i meccanismi erano ancora ignoti. Il lavoro attuale ha analizzato questi meccanismi in microglia primaria murina, un modello molto più rappresentativo dell’Alzheimer.

Può spiegarci in parole semplici che cos’è la leishmaniosi viscerale e perché questo parassita è interessante dal punto di vista della ricerca biomedica?

La leishmaniosi viscerale è una malattia tropicale negletta causata dal parassita Leishmania infantum, trasmes-

so dalla puntura di piccoli insetti chiamati flebotomi. Colpisce soprattutto le popolazioni più povere del pianeta. Una volta nell’organismo, il parassita infetta i macrofagi e si diffonde a organi vitali come milza, fegato e midollo osseo. Leishmania è un modello molto interessante per lo studio dell’interazione ospite-patogeno, perché ha sviluppato strategie sofisticate per modulare l’immunità dell’ospite, aprendo nuove prospettive per la ricerca terapeutica.

Come agisce il meccanismo infiammatorio chiamato inflammasoma NLRP3 e quali danni provoca?

L’inflammasoma NLRP3 è un “sensore molecolare” presente nelle cellule immunitarie, tra cui la microglia cerebrale. Quando rileva segnali di pericolo, come l’Aβ nell’Alzheimer, si attiva e promuove una risposta infiammatoria. In condizioni patologiche, però, questa attivazione diventa cronica: la microglia resta stimolata in modo eccessivo e produce continuamente citochine pro-infiammatorie. Questo alimenta un circolo vizioso che amplifica la neuroinfiammazione e contribuisce alla disfunzione e morte neuronale.

Lo studio ha utilizzato un approccio multidisciplinare. Quali tecniche sono state impiegate?

Abbiamo impiegato colture primarie di microglia murina attivate con Aβ, per mimare le condizioni dell’Alzheimer. Le cellule sono state esposte a L. infantum e analizzate con tecniche di parassitologia molecolare, biologia cellulare, immunologia e imaging ad alta risoluzione: immunofluorescenza, microscopia confocale, live-cell imaging e imaging flow cytometry. Questo ci ha permesso di studiare con precisione i meccanismi immunitari coinvolti.

Ci può dettagliare i risultati raggiunti grazie alle tecniche utilizzate?

Abbiamo visto che L. infantum infetta la microglia senza attivarla, ma anzi la protegge da un’eccessiva stimolazione da Aβ. Il parassita inibisce in modo mirato l’attivazione dell’inflammasoma NLRP3, bloccando la formazione de-

gli aggregati ASC, la maturazione della caspasi-1 e la secrezione di IL-1β. Sopprime la fase di priming attraverso l’induzione del regolatore negativo A20, inibendo NF-κB. Inoltre, riduce lo stress ossidativo e preserva l’integrità dei lisosomi. Il risultato è un effetto antinfiammatorio potente e multifattoriale.

Le evidenze emerse potranno servire per mettere a punto terapie farmacologiche in grado di contrastare l’Alzheimer?

Questa è l’idea che ci ha guidato. Comprendere come L. infantum spenga l’infiammazione potrebbe portare all’identificazione di nuove molecole di origine parassitaria da sviluppare come candidati terapeutici. Tuttavia, si tratta ancora di un’ipotesi preliminare: serviranno molti studi per validare i risultati e valutarne la traducibilità clinica.

Quali potrebbero essere i prossimi step della ricerca?

Vogliamo capire se l’infezione con L. infantum possa esercitare un effetto neuroprotettivo anche in vivo, in modelli murini di Alzheimer, riducendo la neuroinfiammazione e l’attivazione dell’inflammasoma. Stiamo anche cercando di identificare i fattori parassitari responsabili di questo effetto, in particolare tra i noti immunomodulatori usati da Leishmania per favorire la propria persistenza.

Estefanía Calvo Alvarez è ricercatrice e parassitologa molecolare presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari “Rodolfo Paoletti” dell’Università degli Studi di Milano. Studia l’interazione ospite-patogeno e la modulazione immunitaria da parte di Leishmania nella (neuro)infiammazione. Ha lavorato su due parassiti causa di malattie tropicali neglette, studiandone biologia, trasmissione e dinamiche in vivo tramite tecniche di imaging preclinico.

Ricercatori di Cambridge hanno creato modelli di embrioni umani che potrebbero offrire nuove fonti di cellule staminali del sangue per trapianti e terapie rigenerative

Un team internazionale di ricercatori, coordinati da scienziati del Gurdon Institute dell’Università di Cambridge, ha generato in laboratorio modelli di embrioni umani in grado di produrre cellule del sangue, simulando il processo di sviluppo tipico degli embrioni naturali. Il successo dell’esperimento potrebbe offrire un nuovo approccio alla produzione di riserve di sangue sempre disponibili e pienamente compatibili con il paziente, da utilizzare in trapianti e trasfusioni, con potenziali applicazioni anche nelle terapie per le patologie ematologiche e nello sviluppo di farmaci più efficaci.

Come primo passo, gli scienziati di Cambridge hanno utilizzato cellule staminali umane per creare strutture tridimensionali simili a embrioni, capaci di replicare le fasi iniziali dello sviluppo umano, inclusa la produzione di cellule staminali del sangue. Nei Paesi occidentali la sperimentazione su modelli di embrioni simili a quelli umani è rigorosamente regolamentata, e per questo motivo gli autori dello studio dichiarano di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.

Come precisato dai ricercatori, le strutture chiamate “ematoidi”, non potrebbero mai svilupparsi in veri embrioni umani, poiché prive di diversi tessuti embrionali, oltre che del sacco vitellino e della placenta indispensabili per l’ulteriore sviluppo. Gli autori chiariscono anche che i modelli embrionali derivati da cellule staminali sono fondamentali per approfondire la conoscenza delle prime fasi dello sviluppo umano.

Negli ematoidi, le cellule del sangue si sviluppano fino a uno stadio equivalente alla quarta o quinta settimana di gestazione. Si tratta di un momento molto precoce della vita che non può essere osservato direttamente in un embrione umano reale, poiché a quel punto è già impiantato nell’utero materno. Questi modelli offrono quindi un’opportunità unica per studiare pro-

cessi normalmente inaccessibili.

Il team, coordinato da Jitesh Neupane ricercatore presso il Gurdon Institute dell’Università di Cambridge e coautore dello studio, ha osservato al microscopio la comparsa e lo sviluppo degli ematoidi tridimensionali: entro il secondo giorno, i modelli si erano auto-organizzati in tre strati germinali - ectoderma, mesoderma ed endoderma - le fondamenta del piano del corpo umano che sono cruciali per la formazione di ogni organo e tessuto, compreso il sangue. Entro l’ottavo giorno si erano già formate cellule cardiache pulsanti, le stesse che, in un embrione umano in via di sviluppo, daranno origine al cuore. Al tredicesimo giorno, il team ha osservato negli ematoidi la comparsa di piccole macchie rosse di sangue.

Neupane ha dichiarato: «È stato emozionante quando il colore rosso del sangue è apparso nella capsula: era visibile anche a occhio nudo». Ha poi aggiunto: «Il nostro nuovo modello imita lo sviluppo del sangue fetale umano in laboratorio. Questo fa luce su come le cellule ematiche si formano naturalmente durante l’embriogenesi umana, offrendo potenziali progressi medici per lo screening dei farmaci, lo studio dello sviluppo precoce del sangue e del sistema immunitario e la modellizzazione di malattie del sangue come la leucemia».

Come chiariscono gli scienziati, esistono anche altre tecniche per generare in laboratorio cellule staminali del sangue umano, ma queste richiedono l’aggiunta di specifiche proteine per favorirne la crescita e lo sviluppo. Il nuovo metodo imita invece il processo di sviluppo naturale, basato su un modello auto-organizzante simile all’embrione umano, in cui l’ambiente di supporto intrinseco delle cellule guida la formazione delle cellule del sangue e delle cellule cardiache pulsanti all’interno dello stesso sistema.

Le cellule staminali umane utilizzate nello studio per ottenere gli ema-

Il nuovo metodo imita il processo di sviluppo naturale, basato su un modello auto-organizzante simile all’embrione umano, in cui l’ambiente di supporto intrinseco delle cellule guida la formazione delle cellule del sangue e delle cellule cardiache pulsanti all’interno dello stesso sistema

toidi possono essere generate a partire da qualsiasi cellula del corpo. Questo approccio apre quindi interessanti prospettive per la medicina personalizzata, poiché in futuro potrebbe consentire la produzione di sangue completamente compatibile con l’organismo del paziente. Azim Surani, autore senior dell’articolo, ha aggiunto che sebbene sia ancora in una fase iniziale, la capacità di produrre cellule del sangue umane in laboratorio segna un passo significativo verso future terapie rigenerative, che utilizzano le cellule del paziente stesso per riparare e rigenerare i tessuti danneggiati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports, ha inoltre dimostrato che le cellule staminali del sangue presenti negli ematoidi possono, proprio come quelle naturali, differenziarsi in vari tipi di cellule ematiche, comprese cellule immunitarie specializzate come i linfociti T, aprendo la strada a interessanti prospettive per il loro impiego nello studio dello sviluppo del sangue sano ma anche di quello associato ai tumori.

I ricercatori concludono che il nuovo modello embrionale rappresenta uno strumento versatile per studiare i meccanismi dello sviluppo umano, oltre che una potenziale fonte di cellule staminali ematopoietiche per indagare i processi biologici e sviluppare terapie cellulari innovative. (S. B.).

Ricercatori americani hanno scoperto un meccanismo che regola il differenziamento e, modulandolo, hanno trasformato cellule mature in cellule simili a staminali pluripotenti

Come fa una cellula indifferenziata a scegliere chi diventare? A quasi trent’anni dalla scoperta delle cellule staminali embrionali umane, questa domanda continua a sfidare la scienza. Ora, un nuovo studio di ricercatori americani ha aggiunto un tassello al mistero, dimostrando come alcune strutture citoplasmatiche di stoccaggio chiamate corpi P, contenti RNA e proteine leganti l’RNA, siano in grado di influenzare il destino di ognuna delle circa 200 cellule del nostro corpo. Manipolando i corpi P, gli scienziati sono stati inoltre in grado di generare in modo efficiente tipi di cellule difficili da ottenere, tra cui le cellule germinali primordiali (che danno origine ai gameti, spermatozoi e ovociti) e le cellule staminali pluripotenti indotte (che possono dare origine a qualsiasi tipo di cellula del corpo). Queste cellule sono fondamentali per la ricerca e la medicina rigenerativa, poiché possono essere utilizzate per creare nuovi tessuti e terapie.

Il processo di differenziamento cellulare è molto complesso e coinvolge molteplici livelli di regolazione biologica. Ciò che è noto è che tutte le cellule possiedono lo stesso patrimonio genetico, ma differiscono per quali geni vengono attivati o silenziati. I risultati dello studio americano, pubblicati sulla rivista Nature Biotechnology, hanno rivelato che il sequestro dell’RNA nei corpi P è un meccanismo regolatorio conservato che spesso porta all’immagazzinamento di specifici trascritti che riflettono le fasi precedenti di sviluppo cellulare.

Per la ricerca, il team ha esaminato cellule staminali embrionali mentre attraversavano varie fasi di differenziazione. Gli esperti si sono concentrati sui corpi P, gruppi di RNA e proteine presenti nel citoplasma delle cellule di molti vertebrati. I corpi P sono stati scoperti nel 2003 e da allora, diversi studi hanno associato la loro disregolazione a malattie quali il morbo di Parkinson e alcuni tipi di cancro.