PORTFORIO

Contents 01 | 幾何学の美術館 02 | 地域と繋がり合う小学校

01 | 3年前期「上野公園に立つ現代美術館」 2022.04.13 ~ 2022.05.25 東京,台東区 幾何学の美術館

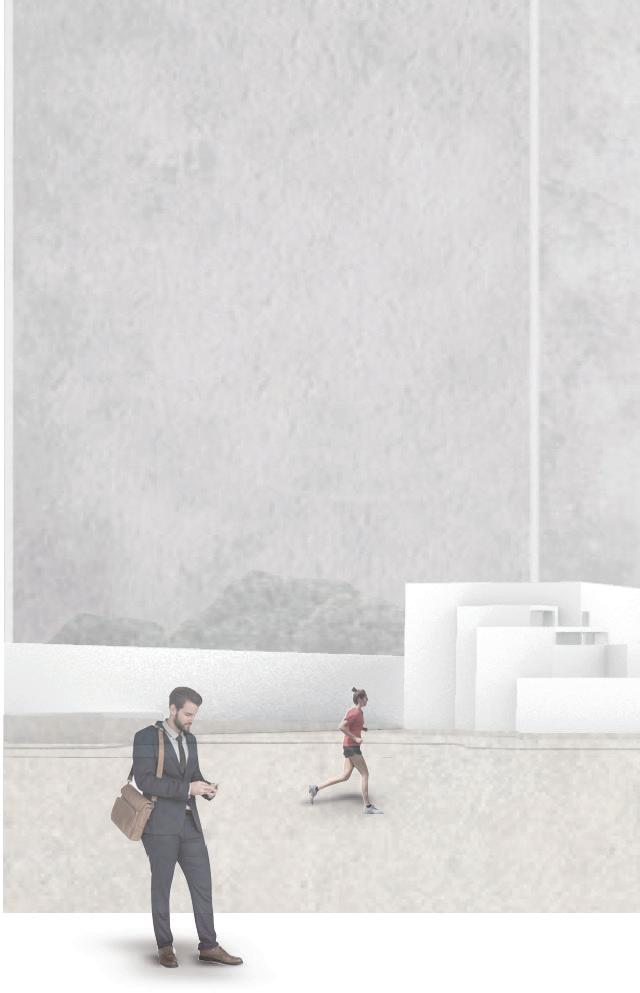

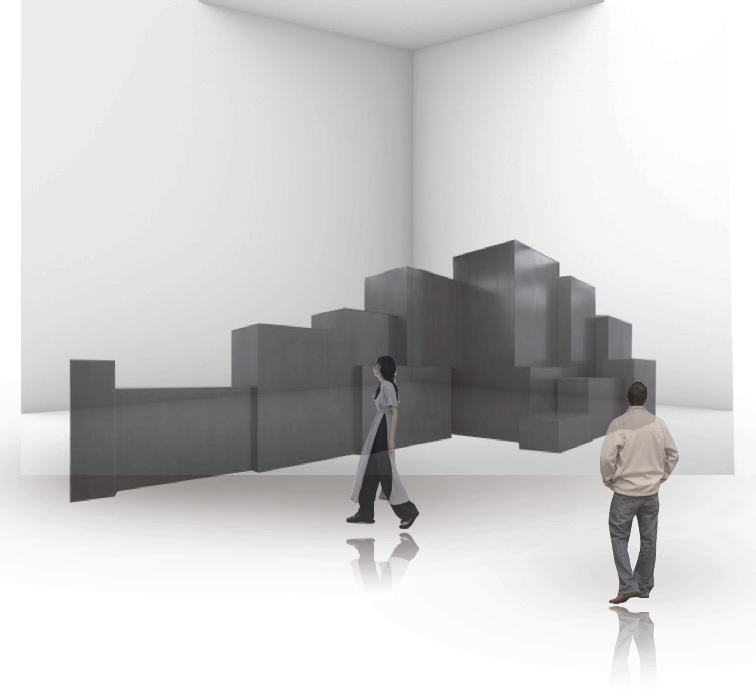

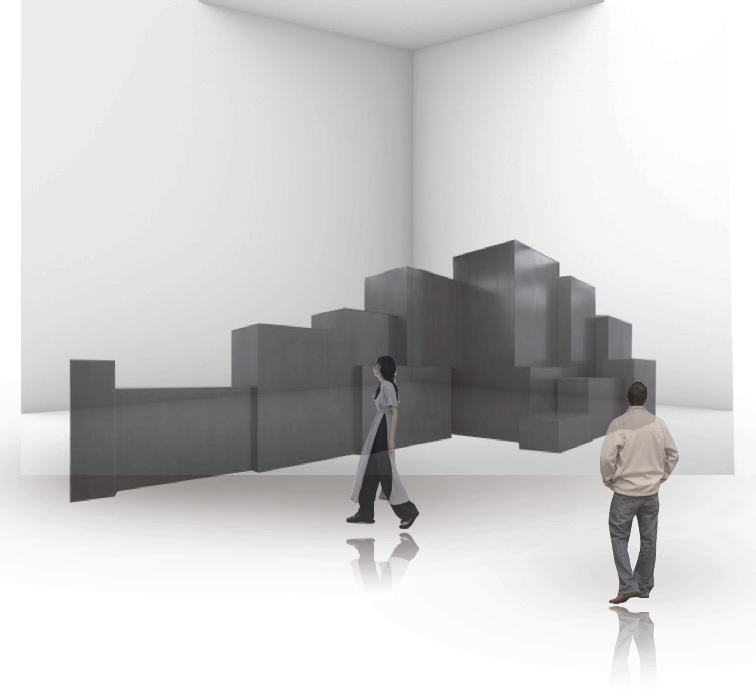

「分解 ・ 再構築による多変的空間」がこの建築のコンセプト。 イギリスの彫刻家であるアントニー・ゴームリー。 彼の作品を展示する美術館には最適では無いだろうか。 訪れた人々は、「閉じる ・ 開く」、「明るい ・ 暗い」など相反する様々な 事象によって、普段生活している空間とは一味違った感覚に気付かされる。 周囲の環境を取り囲むまでを一つの作品として展示される。 人間をテーマにしている作品と共に非日常的な空間を体験をしてもらうの が、この美術館の目的だ。 幾何学の中で感じる〇〇。 それぞれの感覚。

人体と空間の関係性

手を横に伸ばした長さは身長と同じ、肘から指先の長さを4倍すると身長と同じ、

顎から額までの長さは手の長さと同じ、手のひらを24倍すると身長と同じなど

人体は調和の取れた比率で構成されている。

ウィトルウィウス的人体図を見ても、人体の部位と部位を結ぶことによって、綺

麗な図形が浮かび上がってくることが分かる。

人体スケールをそのまま拡大して空間を構成し、連続した幾何学にする。

概要

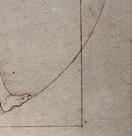

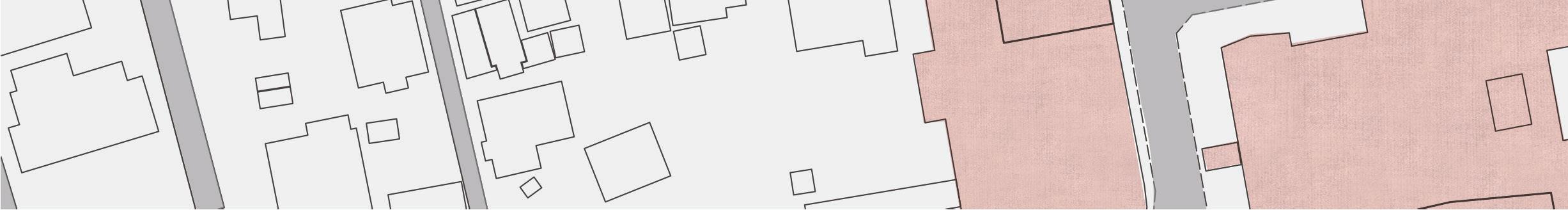

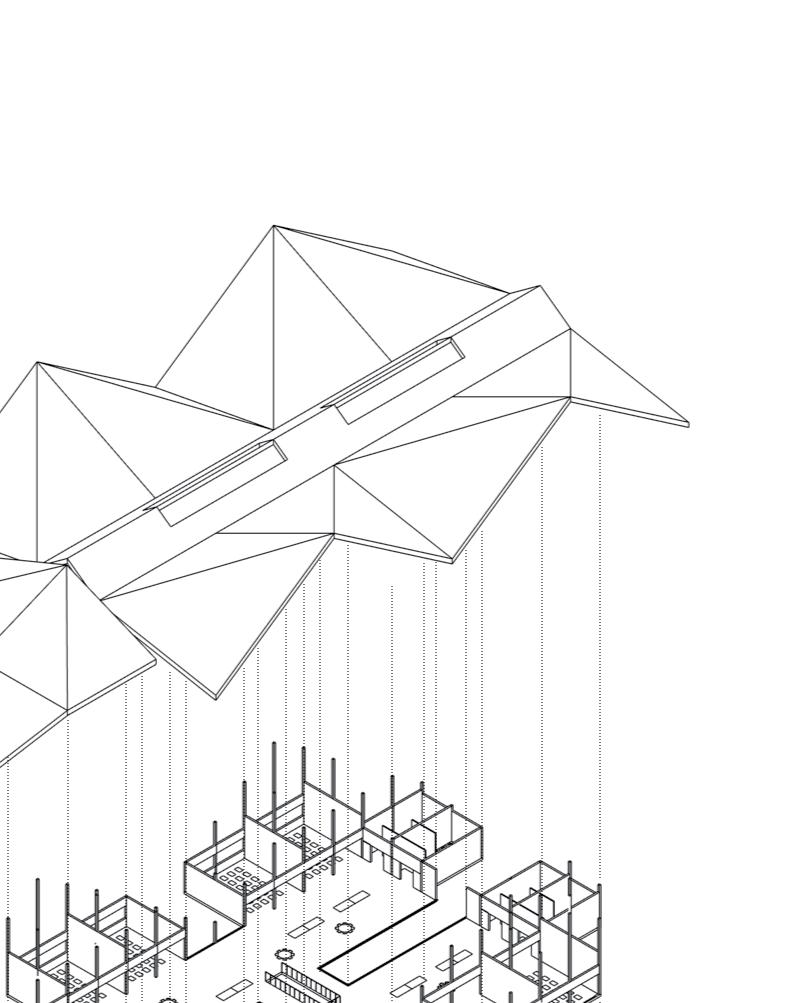

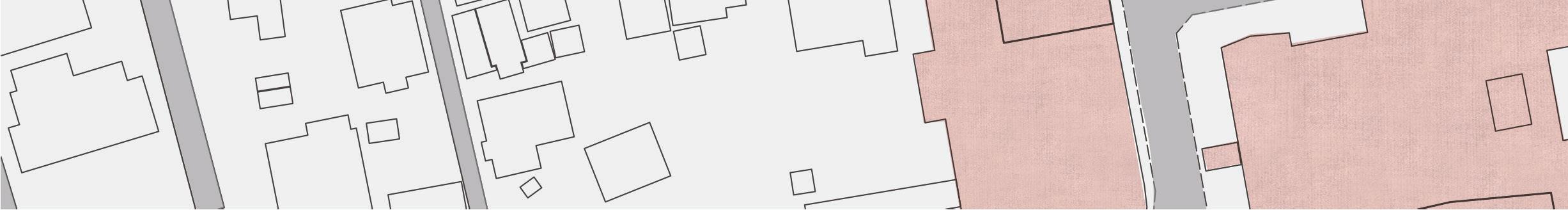

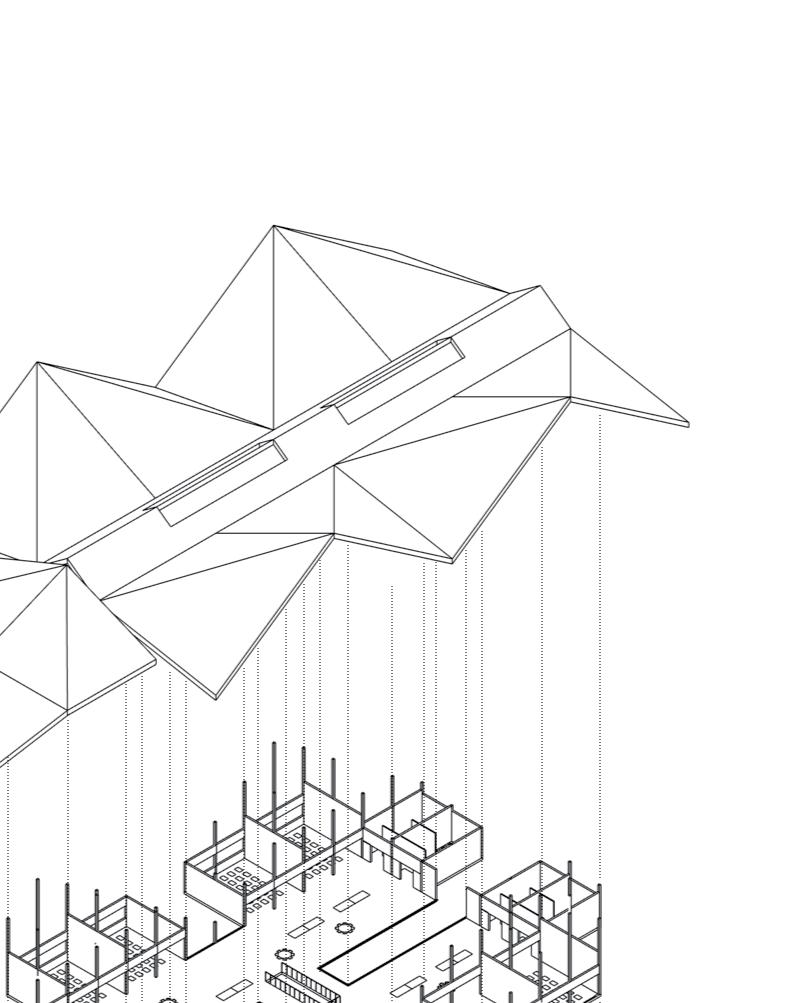

幾何学グリッドを形成 45°回転させて配置 分解・再構築 空間を意識し、細分化 ずれを発生させる 平面検討 ダイアグラム

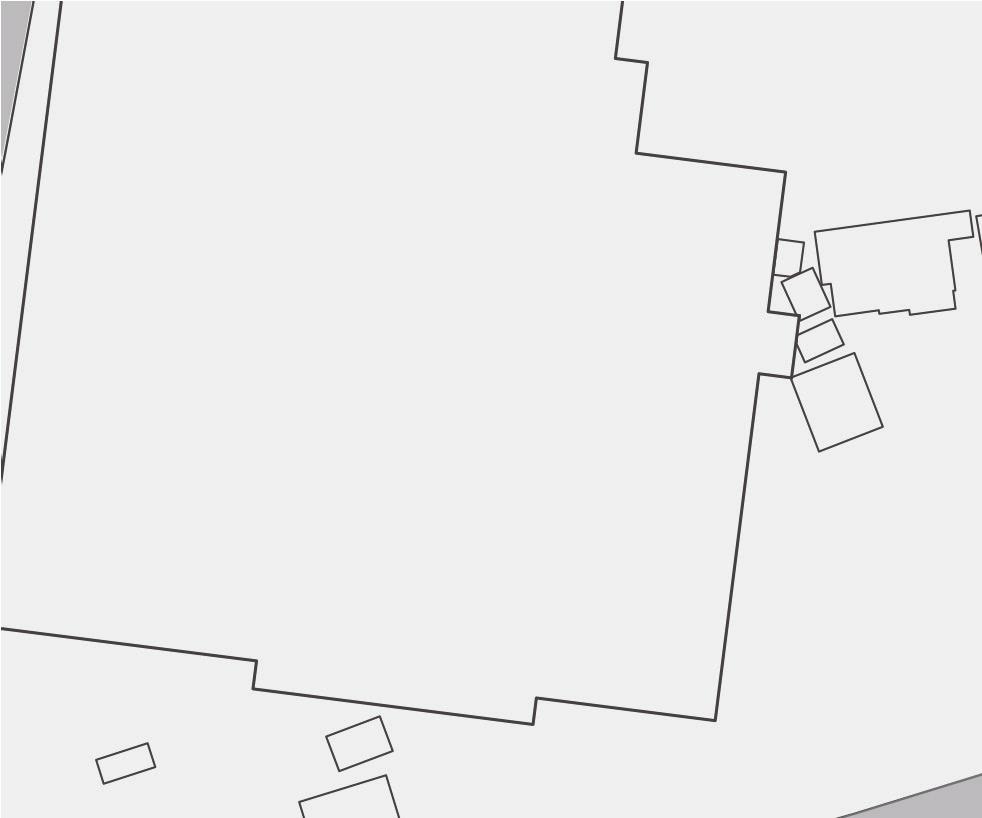

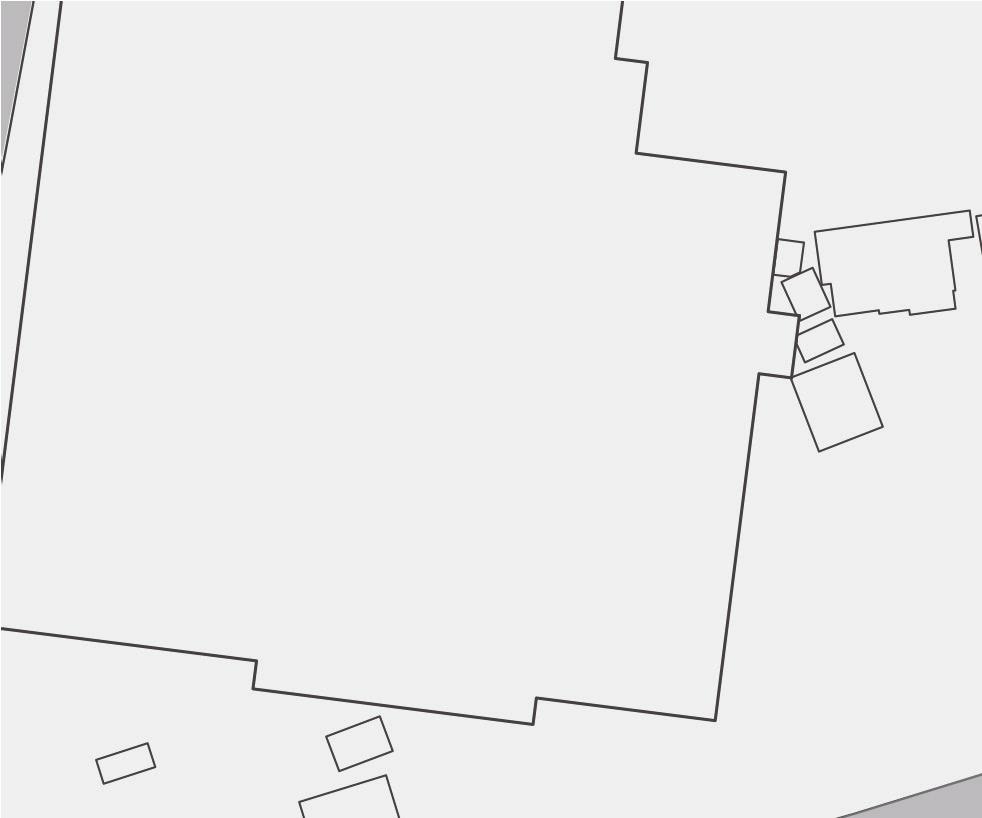

0 Scale 1:500 25m

この敷地は、西側に向かって約1.6mの傾斜がついている。 そこに上下差のある6×6mの板を置く。

人々が座って休むことができる。また、板と板の間に屋外作品

を展示することで誰でもアートに触れることができる。

枠に捉われないアプローチを可能にした。

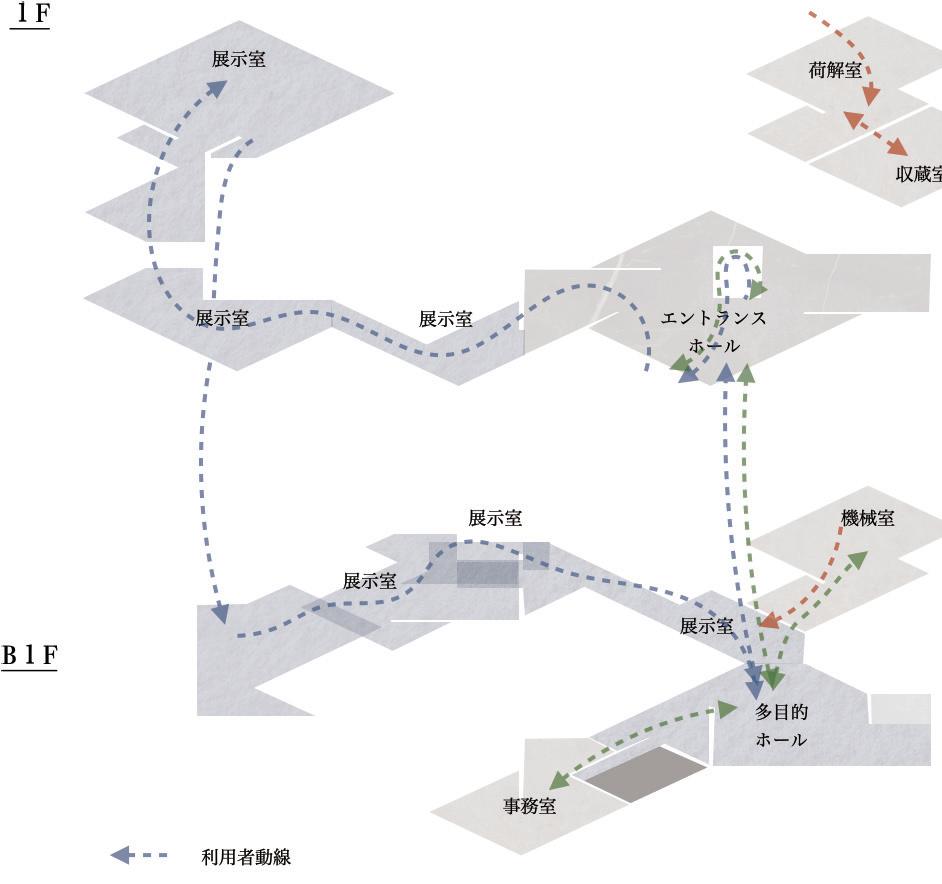

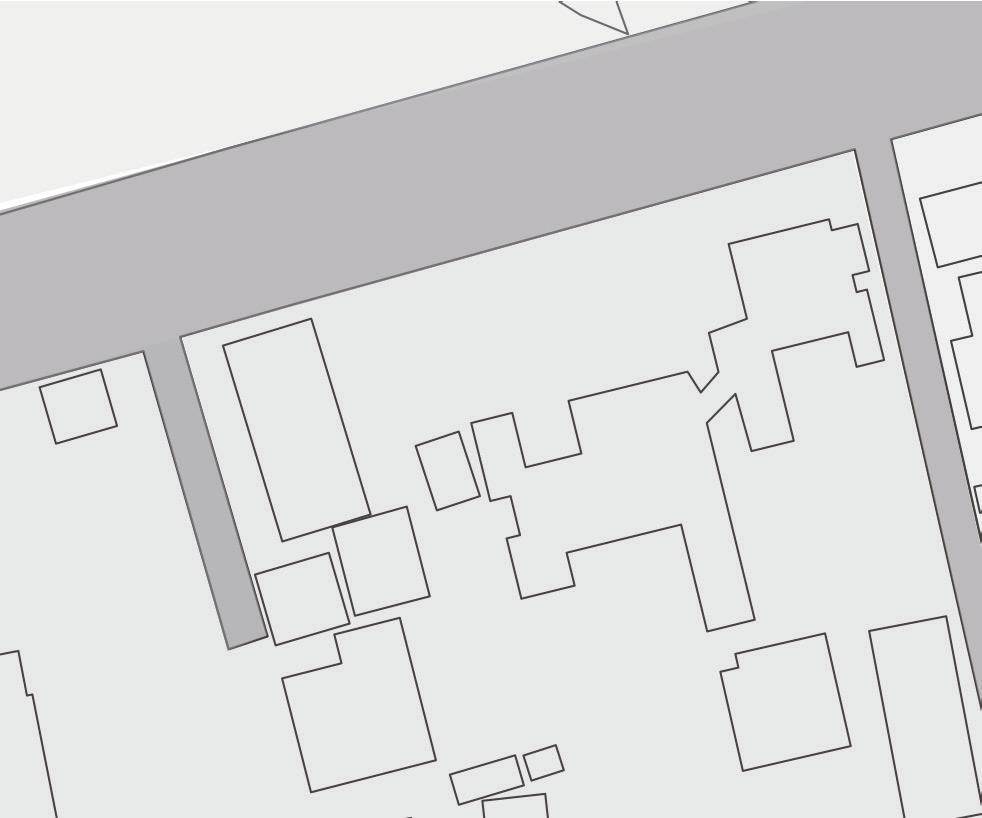

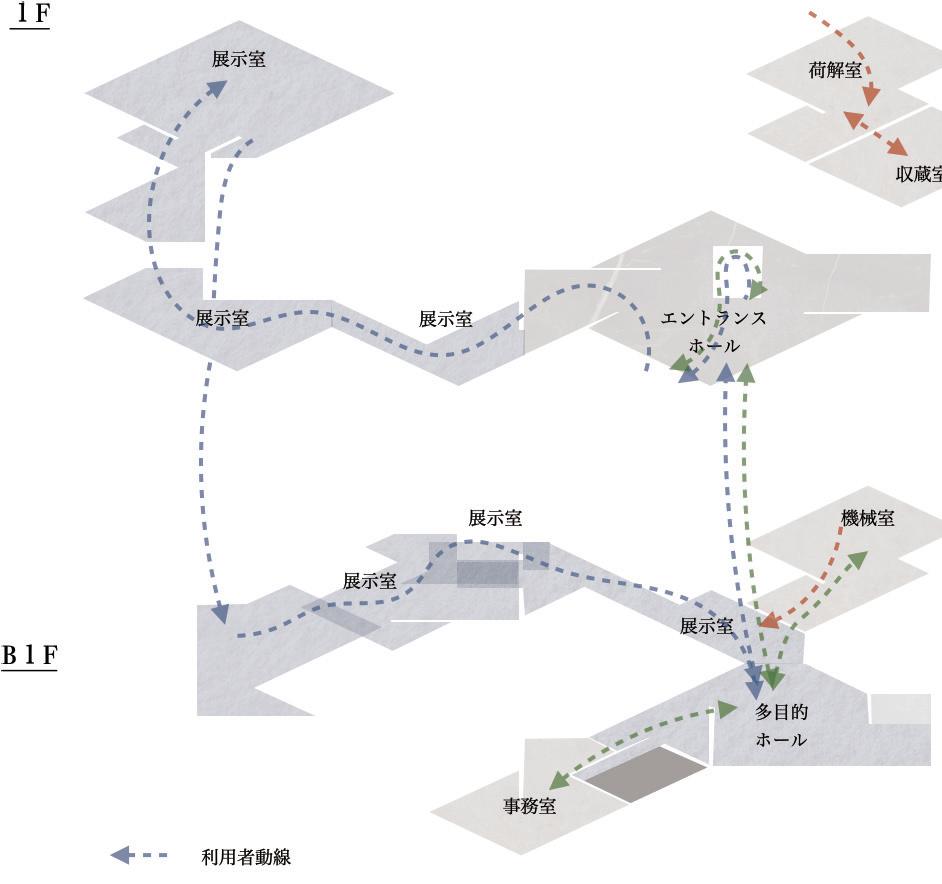

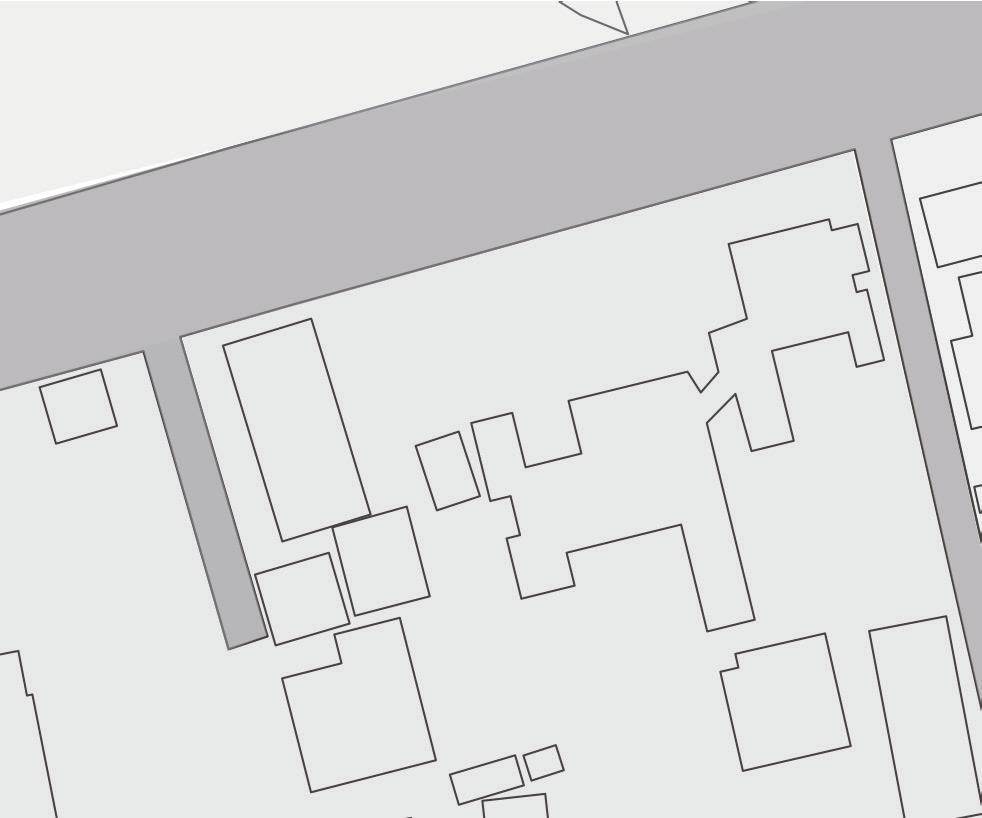

建物の動線を、利用者・搬入・管理に区別して検討。

利用者は、建物を時計回りに周回。

搬入は、利用者と動線が重ならないように独立させる。

管理は、利用者と搬入の中間的な動線に。

地上と地下の整合性が取れるよう立体的な動線を構成した。

動線計画

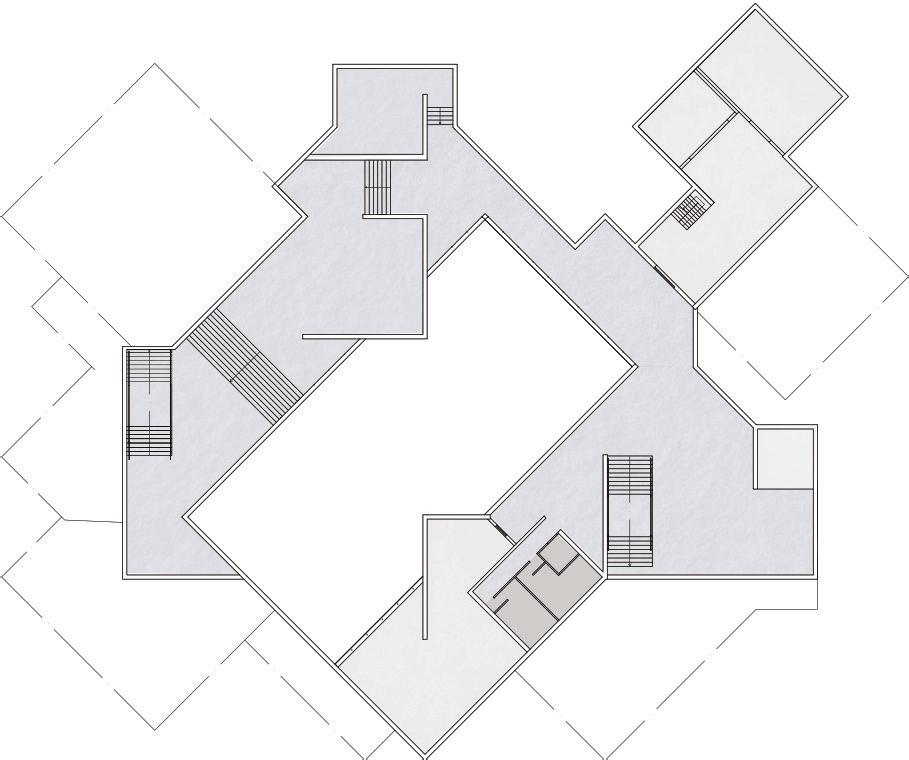

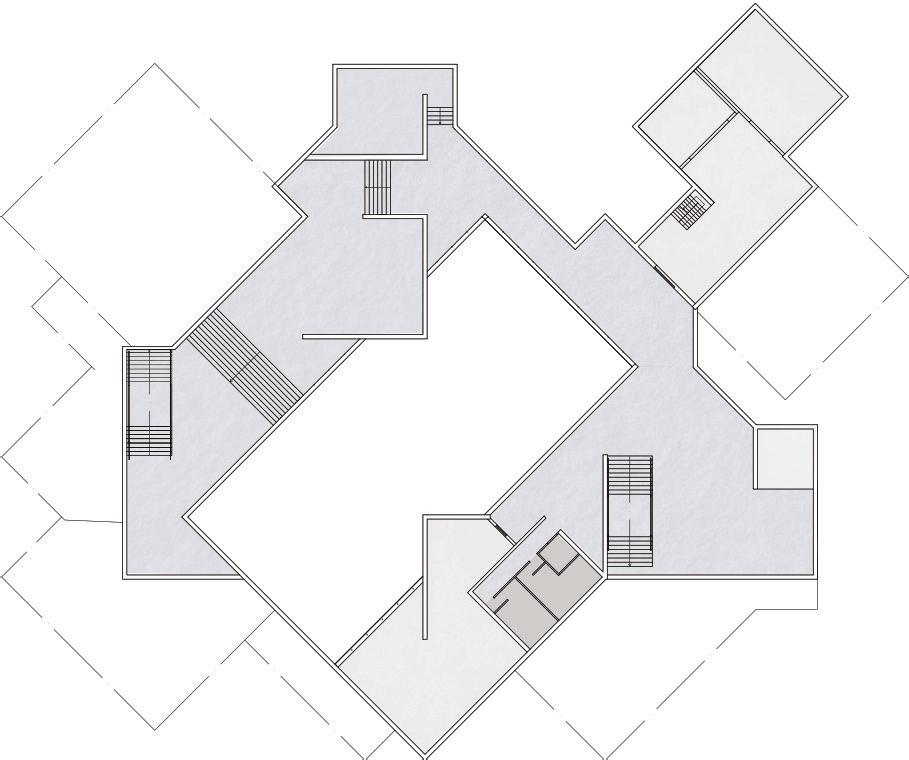

各階平面図:1階 展示室 展示室 荷解室 収蔵室 EV カフェミュージアム ショップ エントランスホール 受付 上部吹抜け 上部吹抜け

各階平面図:地下1階 展示室 展示室 展示室 EV 光庭 機械室 管理事務室 多目的ホール WC

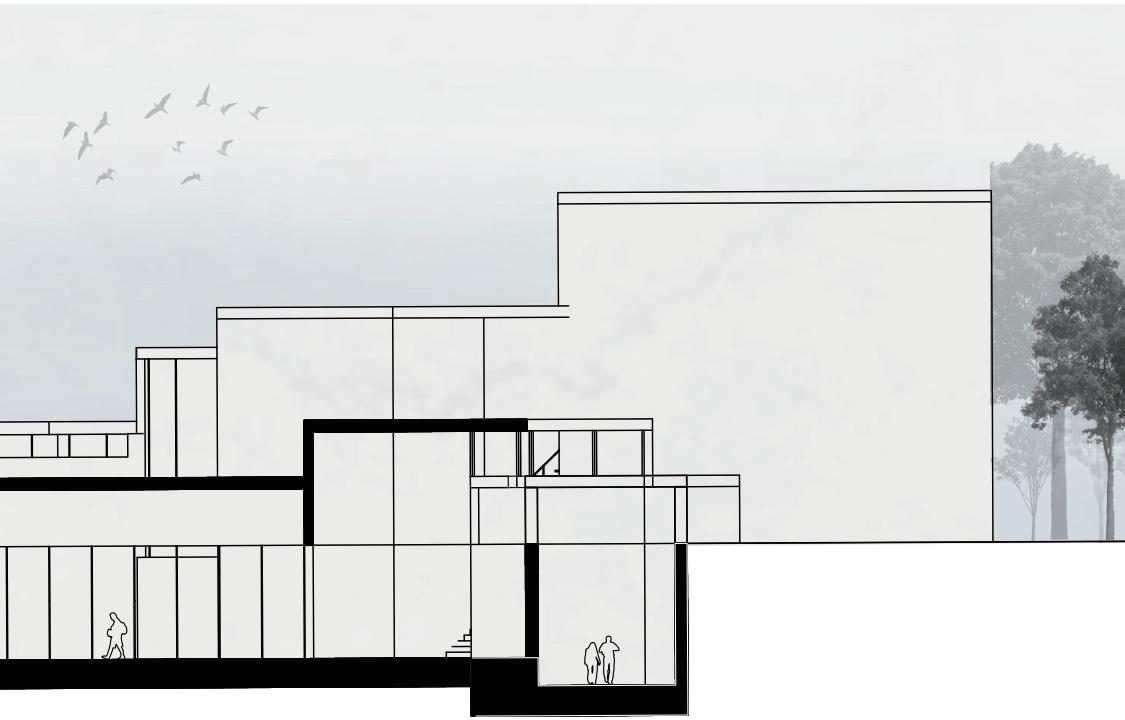

立面図

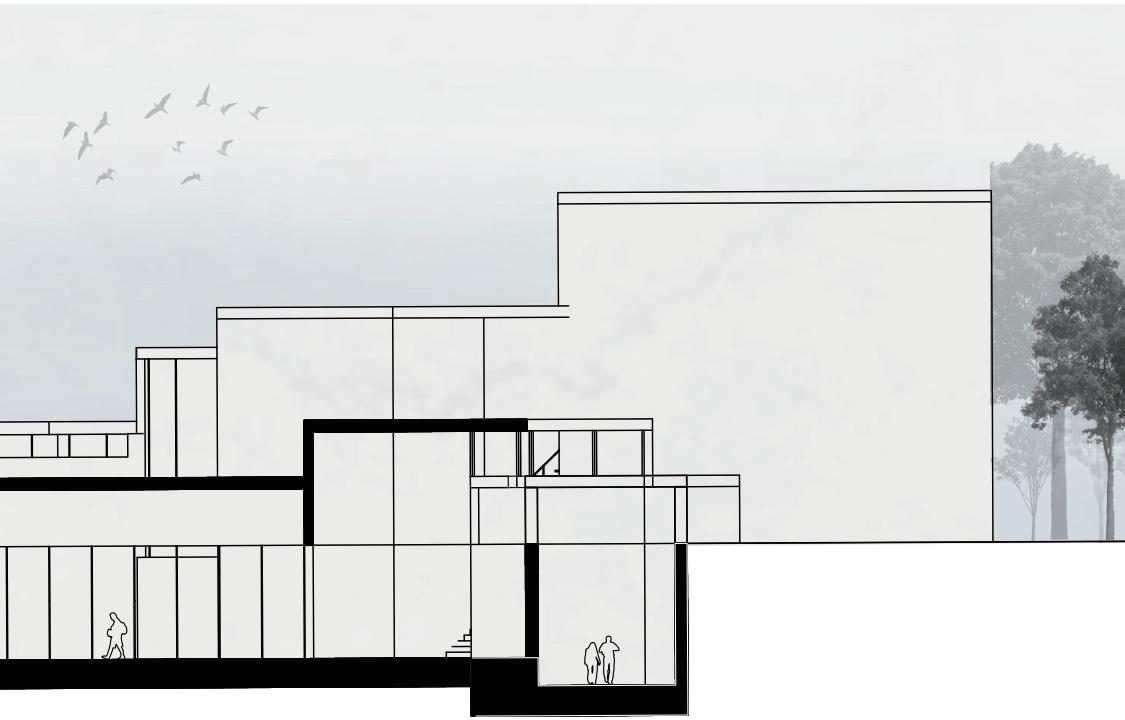

断面図 多目的ホール

展示室 展示室 展示室

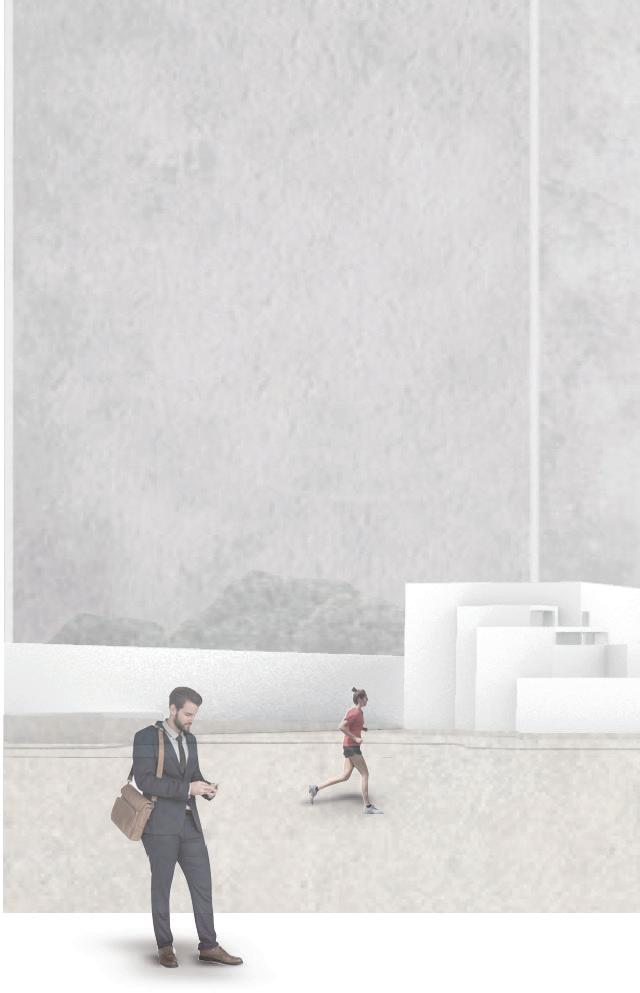

内観パース

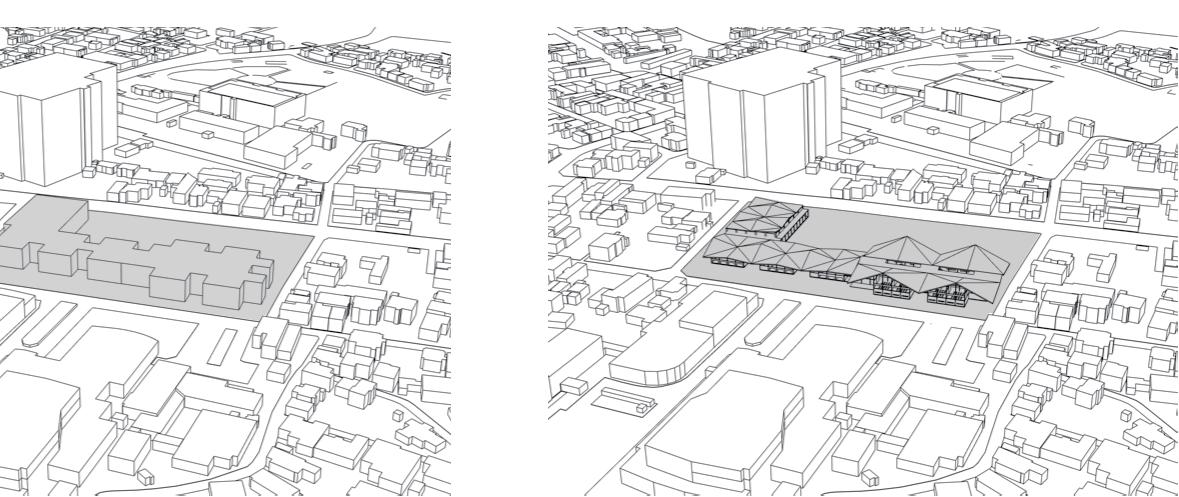

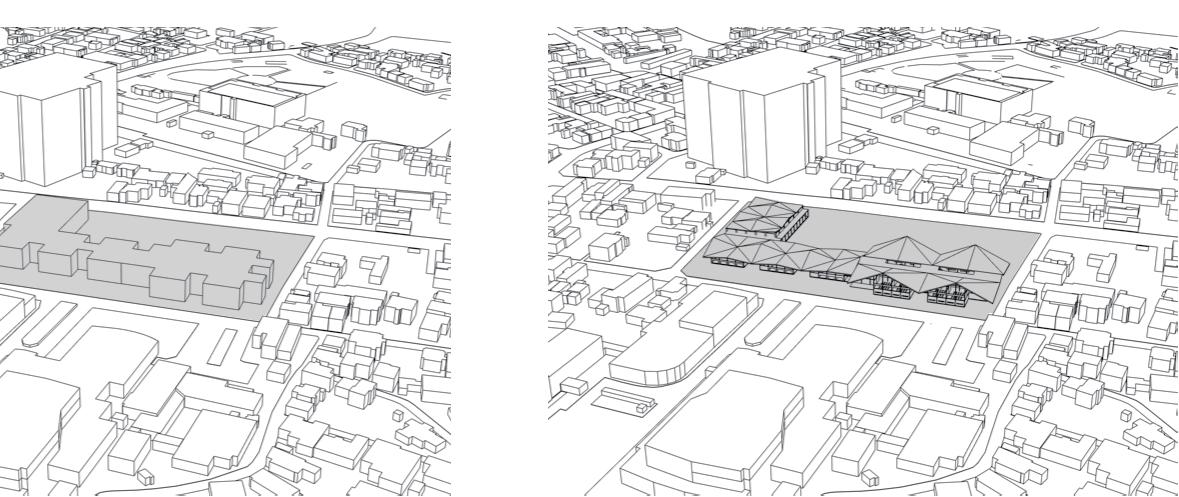

02 | 3年後期「地域と結びついた学びの場としての小学校」 2022.05.25 - 2022.07.06 秋田,大館 地域と繋がり合う小学校

秋田県大館市の中心部に位置する母校。 周囲には行政施設や公共施設、住宅が立ち並ぶ。 過疎化により人と人との距離が遠ざかってしまっているのが現状だ。 その距離を近づけるのがこの小学校。 地域に馴染むように折板屋根で周囲の山々を表現した。 木材をふんだんに使用したあたたかみのある学び舎。 変化する学びに対応するために、オープンスペースを設置し、児童たちがのびのび学べるフレキシブルな空間を構成。 小学校としての機能を持ちつつ、地域との繋がりを緊密にするための新たな拠点としての学び舎を提案する。 山折り谷折り

市の課題点

概要

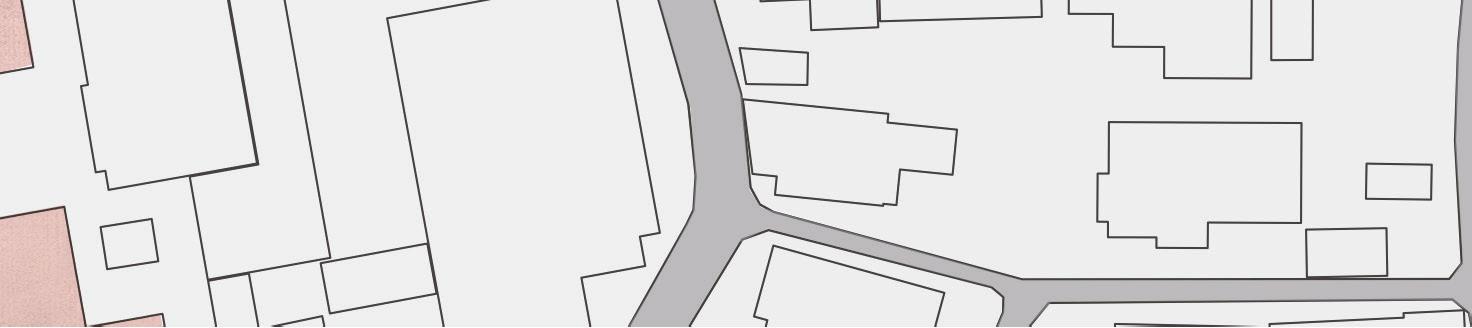

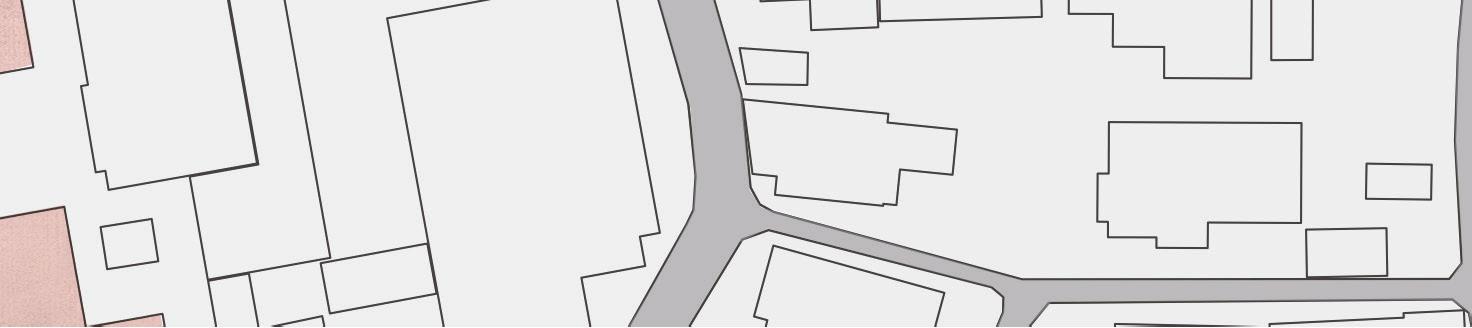

大館市は県の北部に位置し、周囲を山に囲われた盆地である。 少子高齢化、空き家の増加、公共交通機関の利用者減少など、さまざまな課題が挙げられるが、ここでは人口集中地区(DID)について取 り上げる。 人口集中地区(DID)の面積は、1960(昭和35)年の350haから2015(平成27)年で747haと約2倍に増加している。人口集中地区が拡大した ことと、人口減少に伴い、人口密度は大きく低下。1960(昭和35)年の77.7人/haから2015(平成27)年で32.3人/haと約2倍に増加している。 人口集中地区(DID)の人口及び人口密度の推移 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 (平成27年)(平成17年)(平成22年)(平成12年)(平成7年)(平成2年)(昭和60年)(昭和55年)(昭和50年)(昭和45年)(昭和35年)(昭和40年) DID人口 DID人口密度 資料:1960(昭和35)年〜2015(平成27)年国勢調査 140 100 120 80 60 0 20 40 (人/ha) 77.7 67.1 59.2 51.8 46.2 42.6 37.9 35.8 36.1 34.4 33.0 32.3 27,195 26,840 31,08030,784 25,13426,334 25,772 27,566 25,884 24,837 24,387 24,128 (人) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 人口集中地区(DID)の変遷 資料:1960(昭和35)年〜2015(平成27)年国勢調査 市役所 用途地域 都市計画区域 鉄道 河川 1960 (昭和35 )年人口集中地区( DID ) 2015 (平成27 )年人口集中地区( DID ) 1960 (昭和35 )年 2015 (平成27 )年 面積:747ha 面積:350ha 大館市役所

木材の活用 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、平成22年「公共建築物等における 木材の利用の促進に関する法律」が定められた。 今回計画の小学校では、地域に根ざした風土的建築を作るとともに、県産木材を積極的に使用する。 そのことにより、林業・木材安業の持続性を高め、脱炭素社会の実現に資する。 〈秋田県〉 都道府県別公共建築物の木造率 29.1% で全国第2位(令和元年度) 都道府県別低層(3階建以下)公共建築物の木造率 37.1% (令和元年度)

小学校の南側に位置するする大館市民文化会館、中央公民館。近隣の小・中・高の学校のイベントの際にも利用されている。

小学校を南側に配置することで文化施設とのキョリを近づけ、そこで発生する新たなアクティビティが地域の着火剤となることを期待する。

文化施設と小学校を「繋げる」ことにより老若男女全ての世代の交流の場としての役割を果たす。

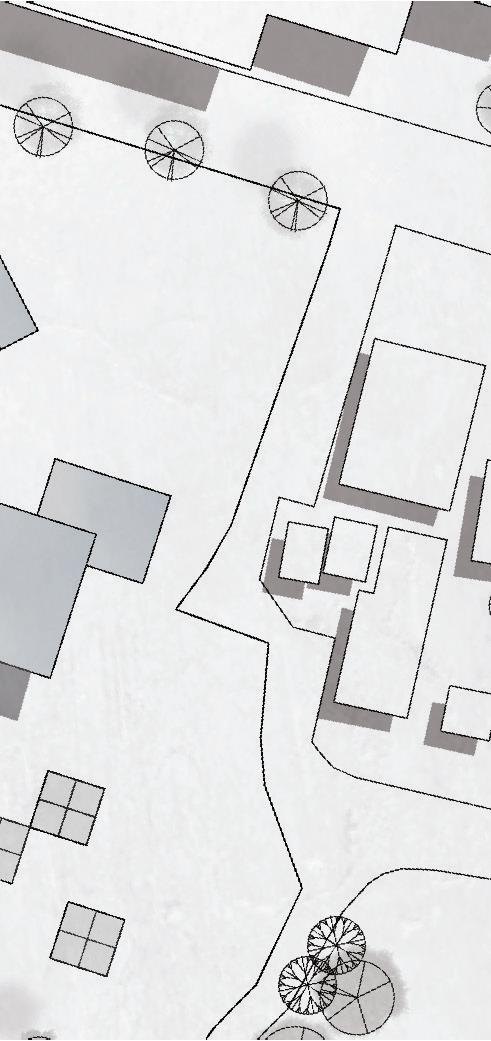

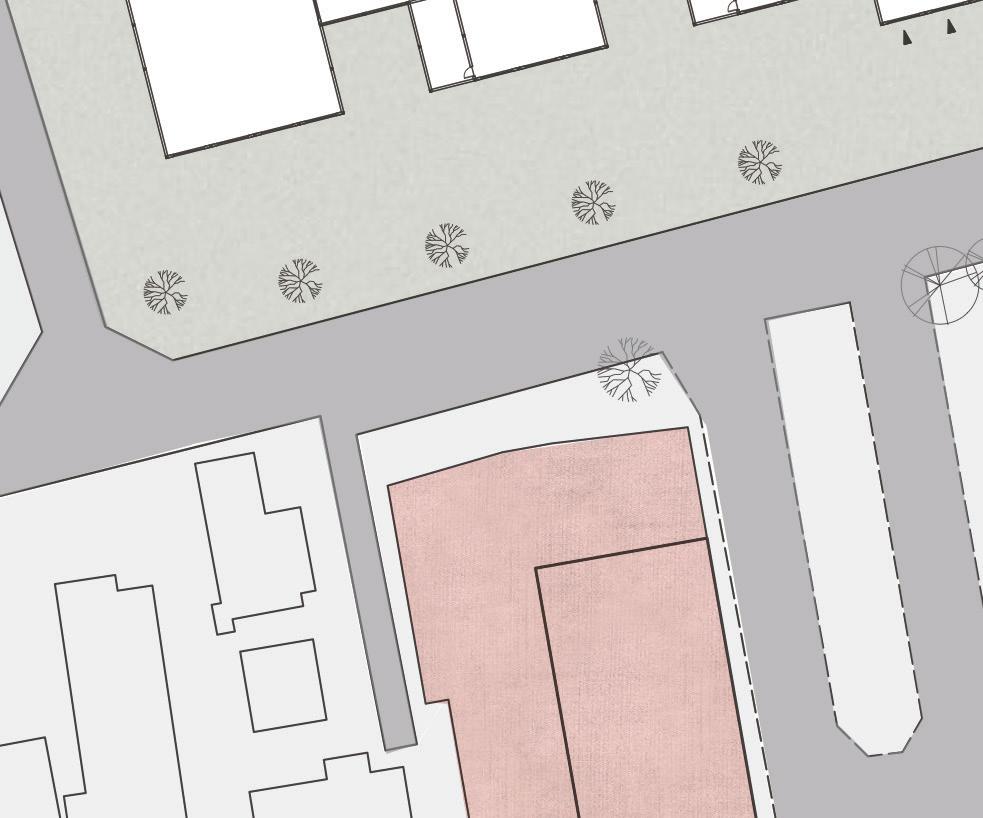

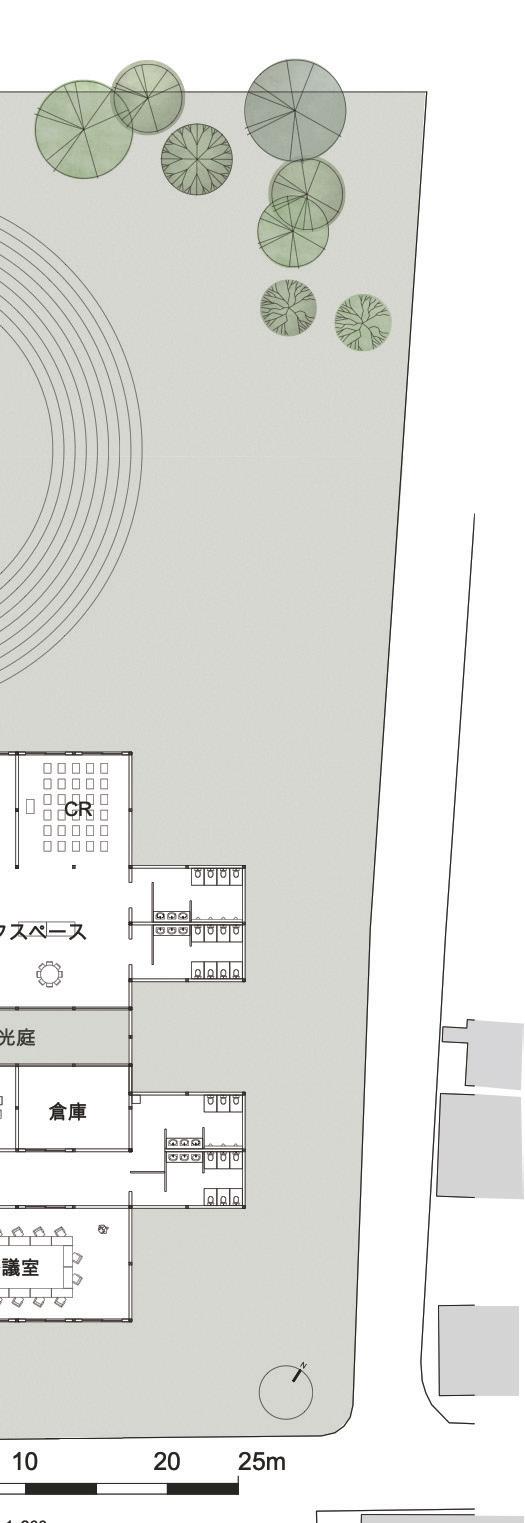

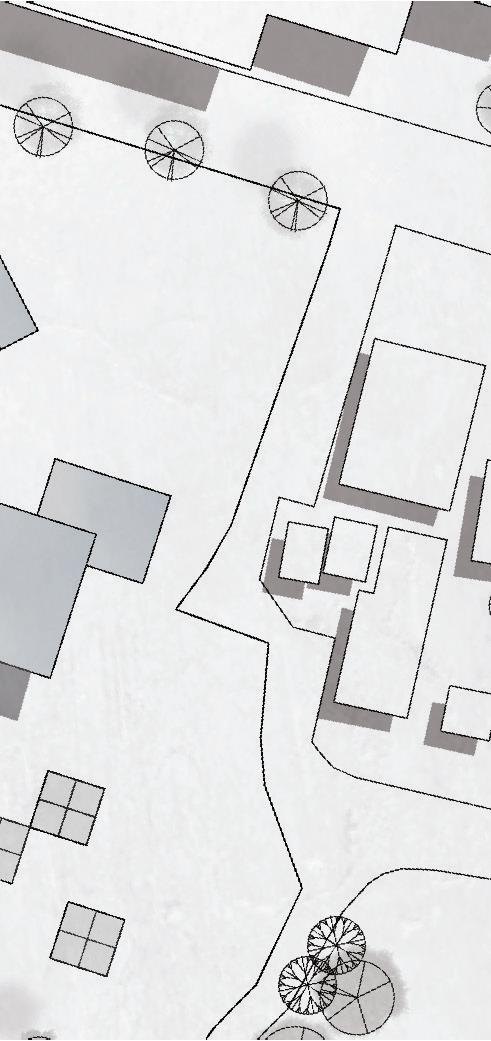

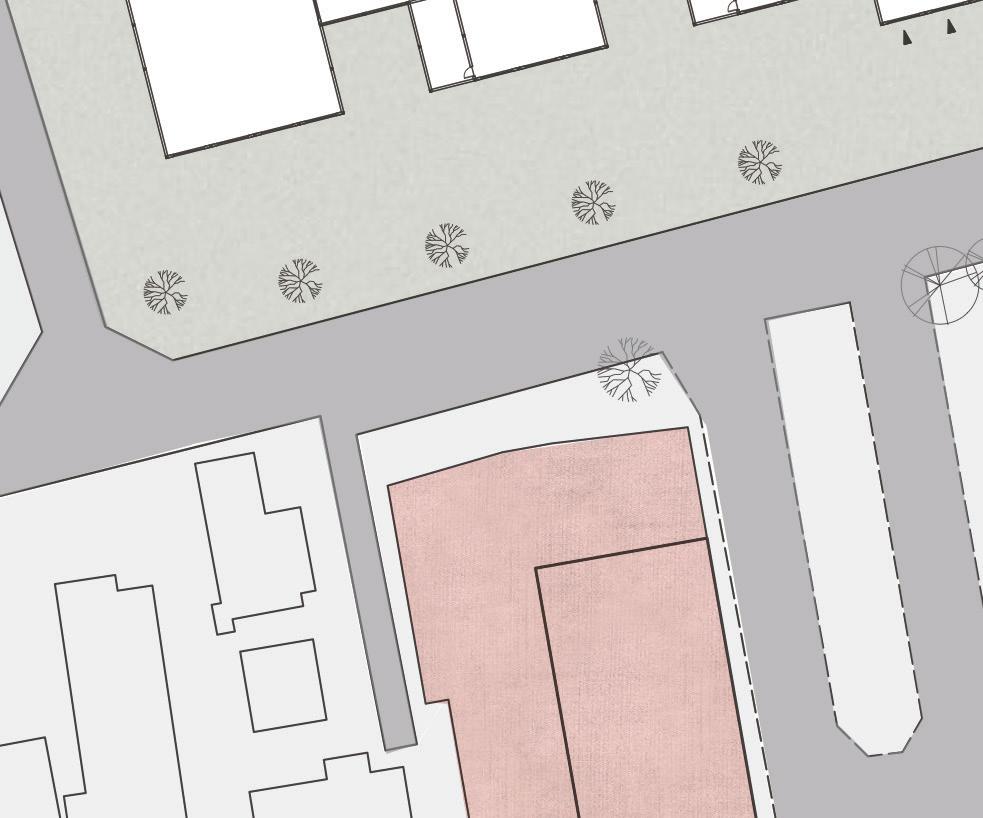

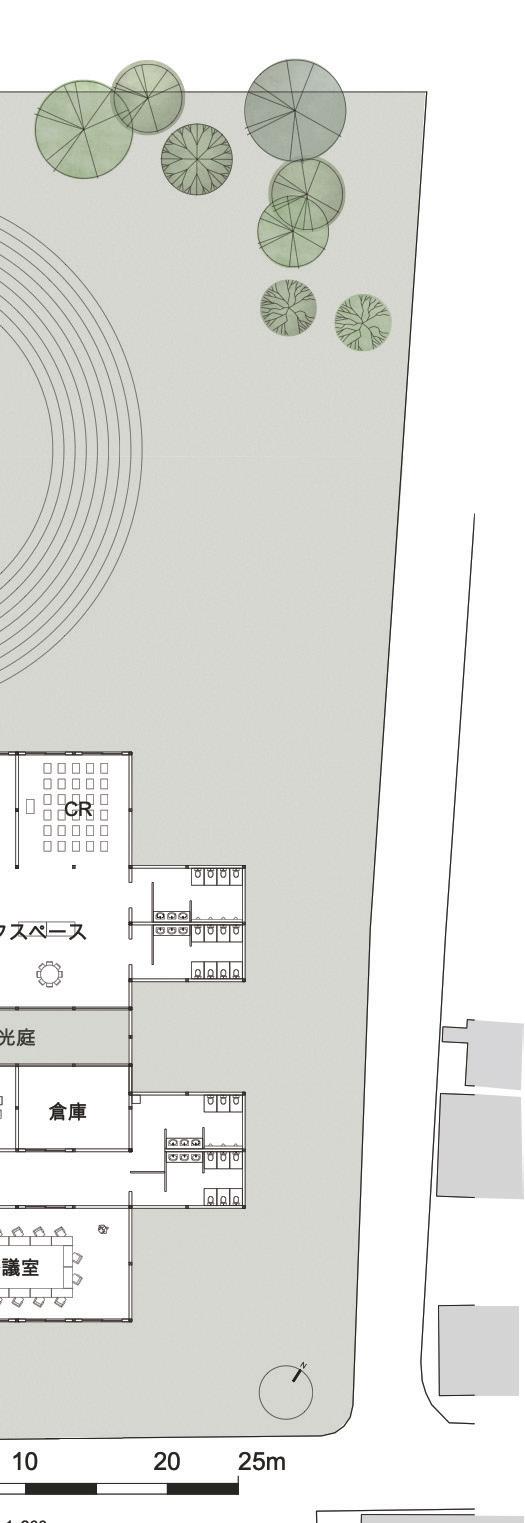

配置計画 地域に開かれた学校

しかし、催事の際にしか使い道はなく、普段は閑散としている。それを日常的に使用するために、小学校と公共施設の供用を図る。

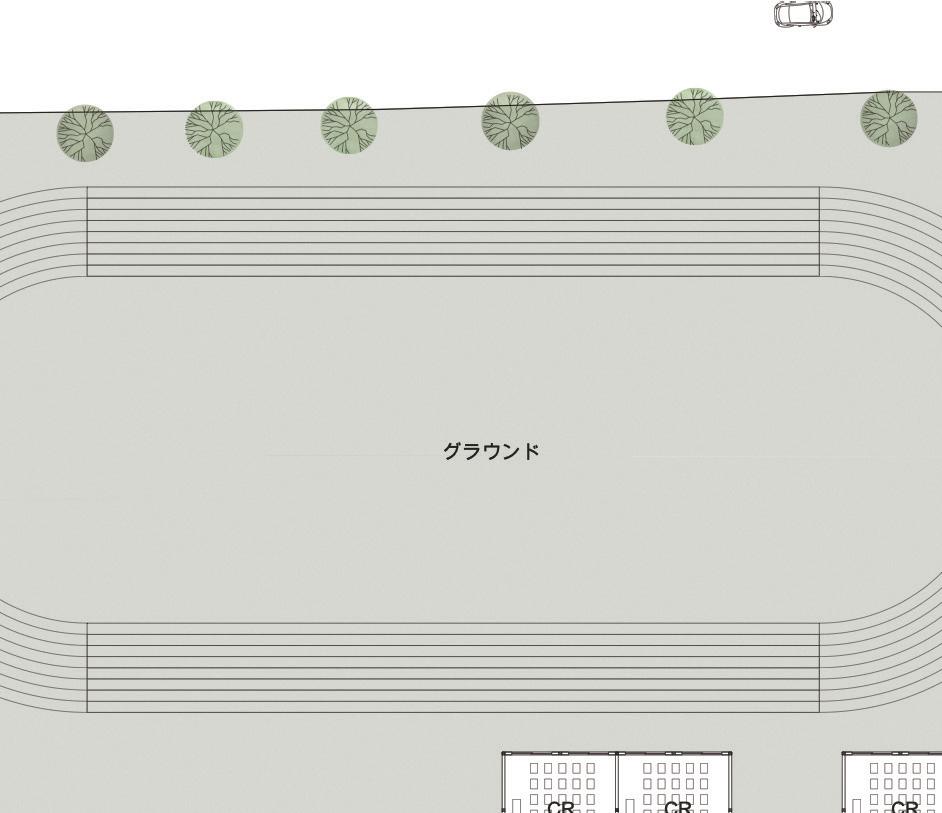

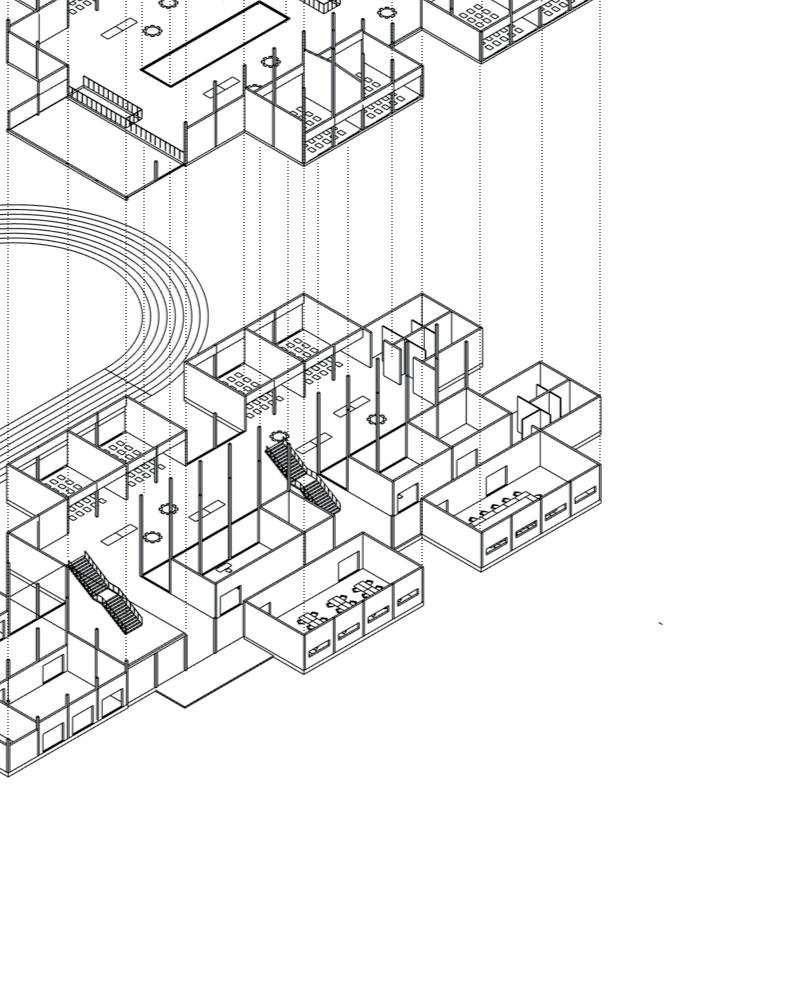

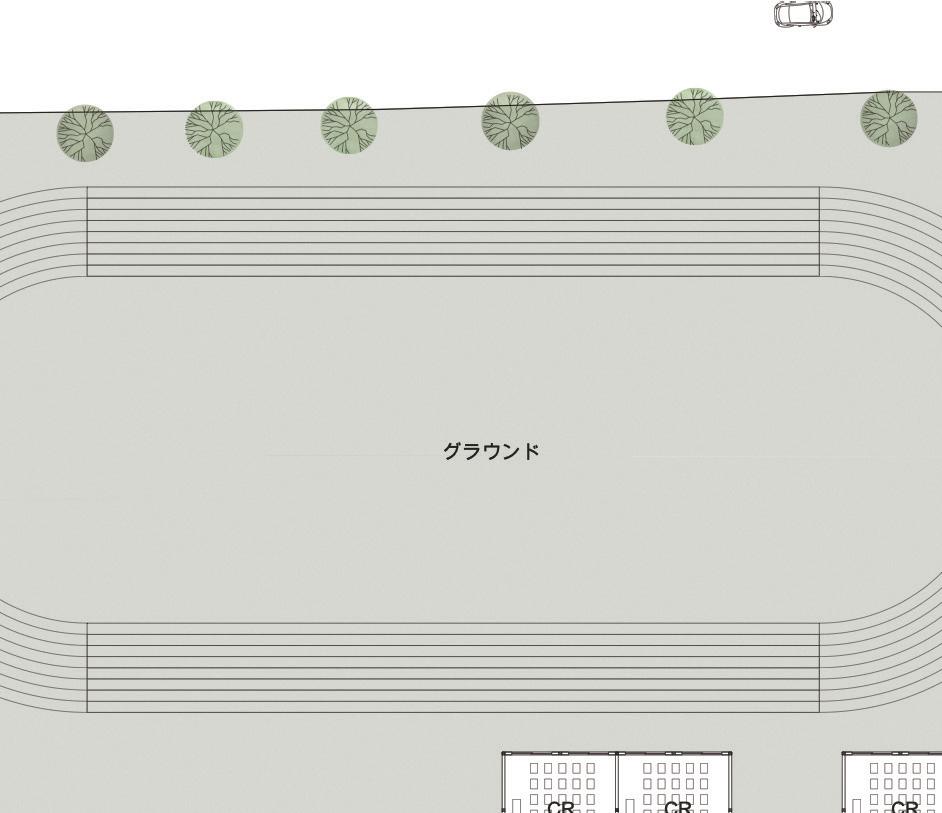

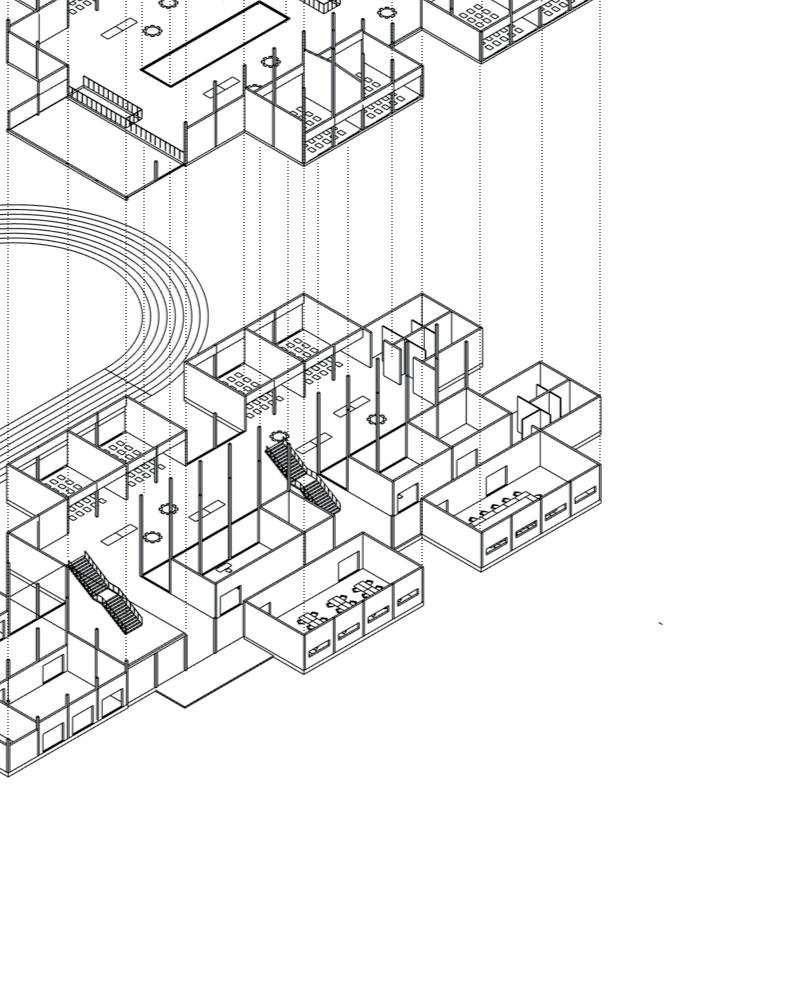

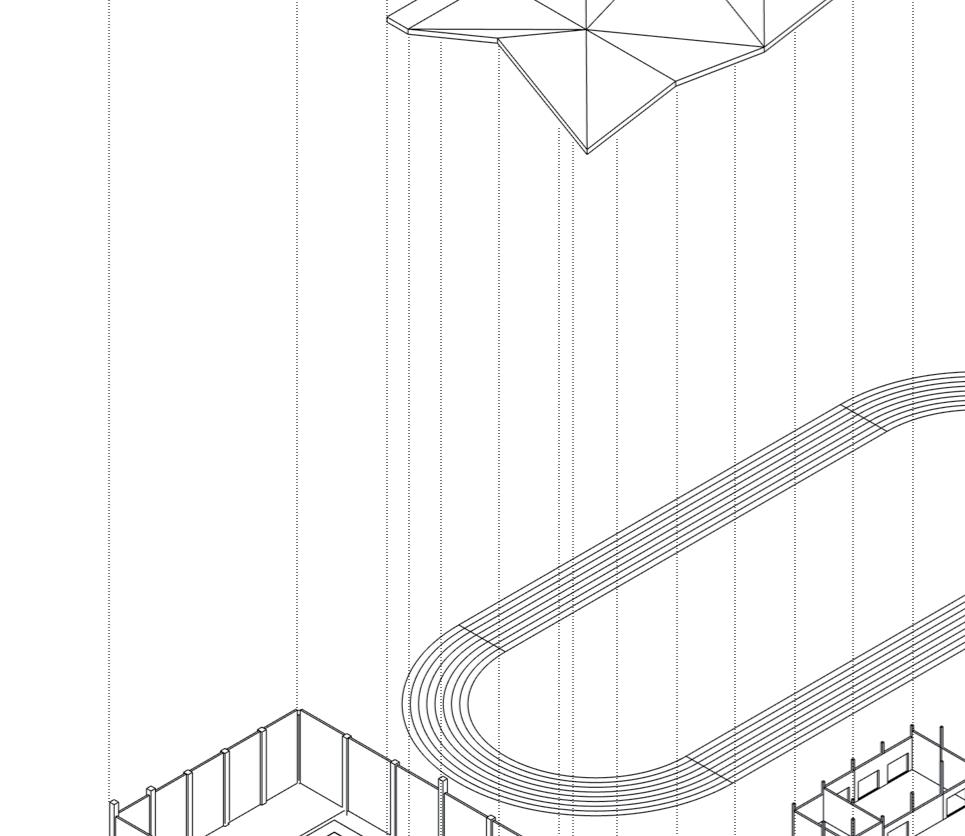

北側に既存校舎と体育館 南側にグラウンド 校舎を南側にすることで、 地域との繋がりを意識 その空間を各教室ごとに分けるそれぞれの教室となる空間を立ち上げる

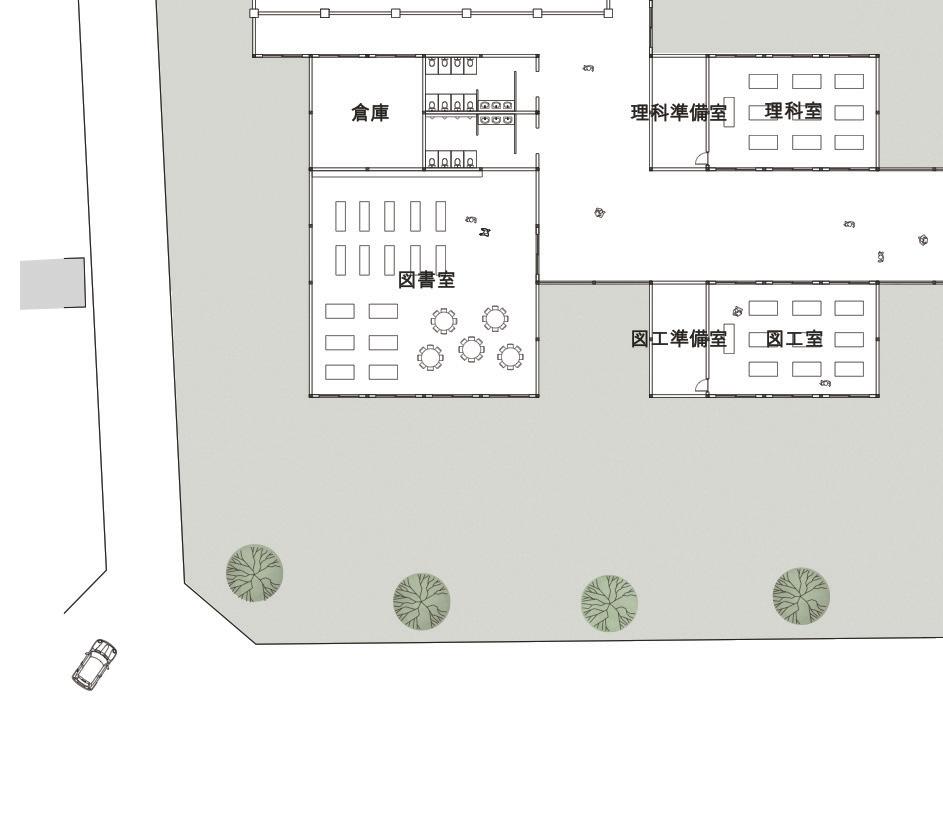

各階平面図:1階

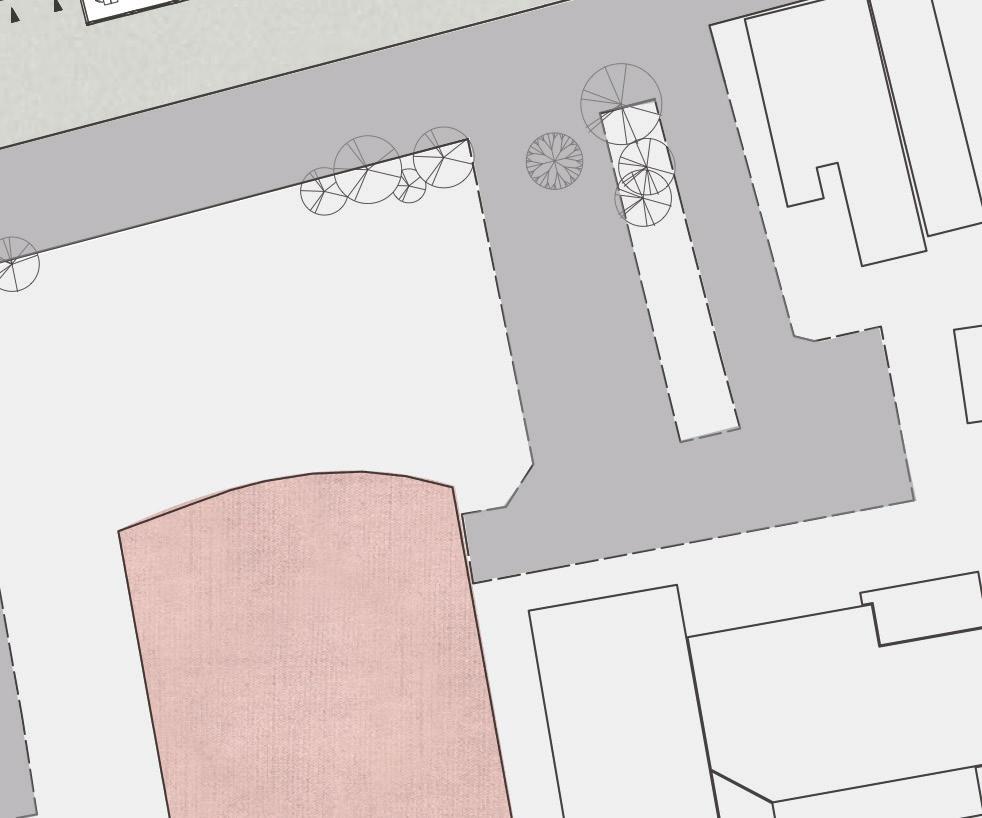

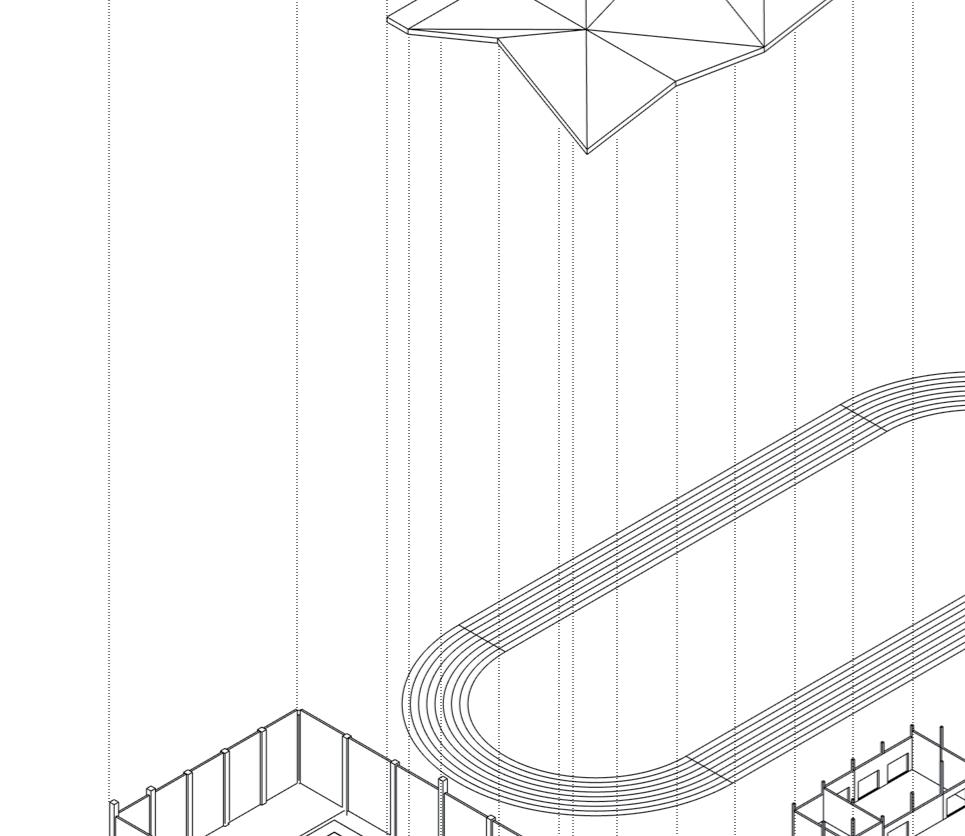

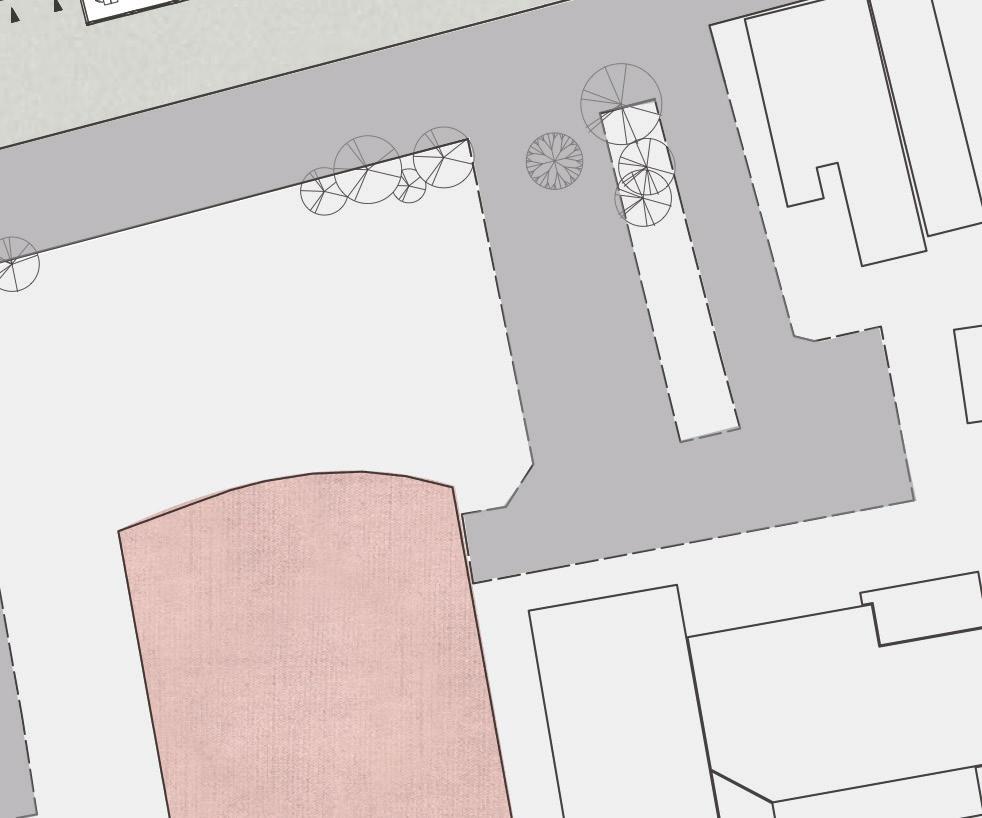

屋根

周囲の山々を反映させた折板屋根。

秋田杉を使用した集成材架構。

国が定める方針により、公共建築物の木造化・木質化を図る。

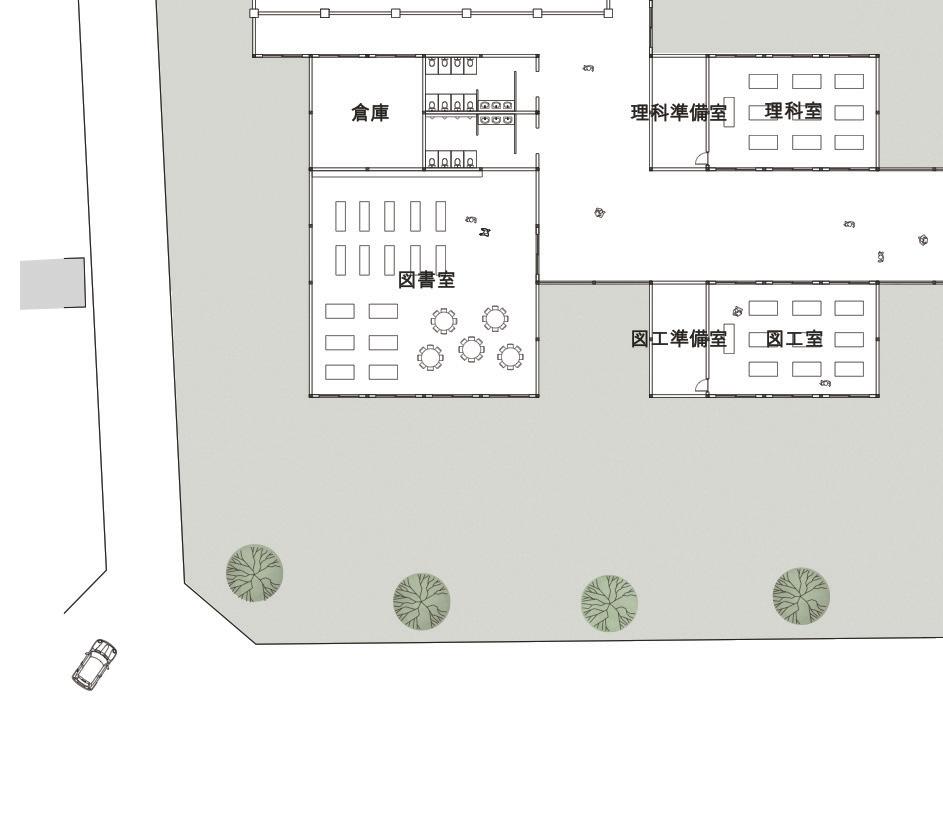

2階

中・高学年教室。

天窓から差し込む光が、各教室前のオープンスペースを照らす。

2つの階段によって移動教室、避難等の際にスムーズに移動できる計画。

1階

低学年教室、特別教室、体育館。

特別教室棟は、一般の人にも開放する。

児童たちの展示や地域の人とのワークショップなどを開催する。

CR CR CR CR ワークスペース ワークスペース

ワークスペース ワークスペース

CR CR CR CR

各階平面図:2階

断面図

模型写真