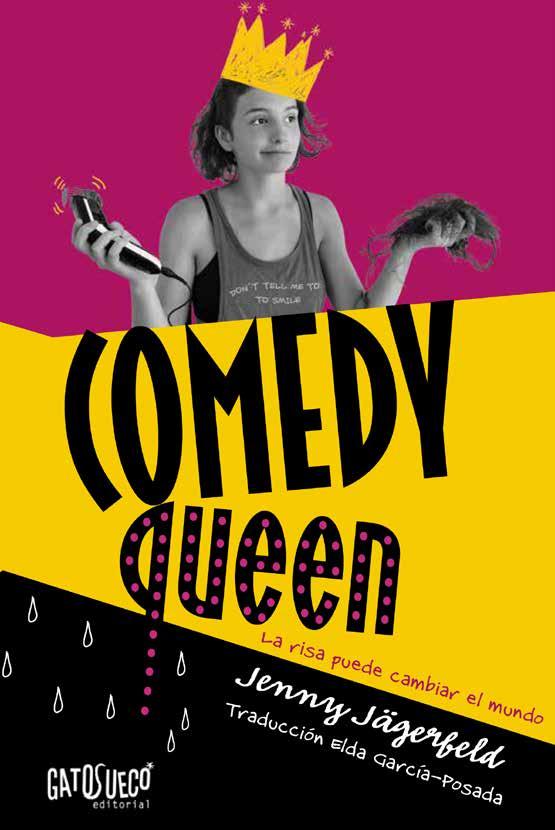

CO M E DY q u e e n

La risa puede cambiar el mundo

Este libro ha sido traducido y producido gracias a la ayuda de la Unión Europea.

Gracias a Silvia Esteban por sus consejos y por su trabajo a favor de una salud mental humanizada.

Título original: Comedy Queen

Traducción: Elda García-Posada

Corrección: Susana Collazo Rodríguez

Diseño y maquetación: Gato Sueco Editorial

© del texto, Jenny Jägerfeld

© diseño de cubierta, Gato Sueco Editorial

© Gyldendal, 2008

© Gato Sueco Editorial, S. Coop. Madrid, 2025

ISBN: 978-84-127941-6-8

DL: M-3114-2025

Impreso en España in Novoprint / Printed in Spain in Novoprint

Este libro está impreso en España en papel FSC.

Gato Sueco compensa las emisiones de CO2 de su web a través del Sello Compensa, de www.creadorasdebosques.com

Puedes leer este libro gracias al trabajo de autores, ilustradores, traductores, editores, correctores y muchas otras personas que han contribuido para que ahora lo tengas en tus manos. ¡Disfrútalo!

CO M E DY q u e e n

La risa puede cambiar el mundo

Jenny Jägerfeld

Traducción Elda García-Posada

«Funny

Bones»

Mi madre me dijo una vez que hay personas que tienen «funny bones». Lo que, traducido, significa algo así como que tienen la risa en los huesos. Yo lo interpreto como que son graciosas hasta la médula, como si estuvieran hechas de una pasta especial, salada, divertida. Mi madre quería decir que su gracia era algo innato. Son esa clase de personas capaces de contar cualquier chiste malo y aun así hacer que la gente se ría. O ni siquiera les hace falta contar un chiste; les basta con, por ejemplo, limitarse a decir: «¿Me pasas la leche?», pero lo dicen con tanta chispa que la gente a su alrededor no puede evitar troncharse.

Luego, según mi madre, hay otro tipo de personas: aquellas que pueden llegar a ser graciosas con el tiempo. Por ejemplo, haciendo acopio de chistes y bromas con el propósito de estudiarlos, aprender cómo se construyen y ponerse a practicar, practicar y practicar. Y a través de la práctica, detectan qué es lo que hace reír a la gente y lo repiten. Por último, está la tercera clase de personas, las que nunca tendrán gracia alguna, por mucho que lo intenten. (Creo, por cierto, que mi profesora Cecilia pertenece a esa categoría).

Yo mataría por tener la gracia en los huesos. Quiero ser de esas personas que son graciosas sin esfuerzo, que son capaces de levantarse en medio de la clase y soltar:

—Pues veréis, mi padre me llevó a un museo de arte y fue una experiencia más o menos tan alucinante como meterme un dedo la nariz.

De modo que tanto Cecilia como mis compañeros prorrumpan en un:

—¡AAAH… JA, JA, JA, JA, JA, JA!

Es decir, que se desternillen y tengan que sujetarse la tripa porque les duele de tanto reír. Y que, en medio del ataque de risa, aún logren decir:

—¡Sasha, para, por favor... no podemos más!

Aunque en realidad quieren que continúe, y yo les hago caso, continúo, con total cara de póquer, sin contagiarme lo más mínimo de sus risas:

—A ver, estábamos ante un cuadro que era como si alguien hubiera TIRADO de cualquier manera la pintura sobre el lienzo. En serio, como si, al ir al baño, le hubiera dado al bote una patada sin querer. Pero mi padre, ahí, con voz muy solemne: «Lo que el artista quiere transmitirnos en esta obra es... lo difícil que es ser humano». Y yo voy y digo: «¿De verdad? Más bien parece que quiera expresar lo difícil que es ser ARTISTA».

Y ¡BUM!

Los demás, Cecilia incluida, estallan en carcajadas, se caen de la silla, no pueden ya articular palabra, ruedan por el suelo entre gritos histéricos.

Sospecho, por desgracia, que no tengo tanta sal en los huesos, o sea, que no poseo una gracia innata. Por ver la botella medio llena, tampoco pertenezco a la tercera clase, los que son más sosos que una calabaza. Porque, sin duda, hago a veces reír a la gente con lo que digo. (Voy a empezar a anotar exactamente con qué). Creo que pertenezco a la segunda clase: aquellos que pueden aprender a ser graciosos.

QUIERO tener la gracia en los huesos. TENGO QUE CONSEGUIR que eso ocurra. Pienso que es posible, a pesar de que no la tenga de manera innata. Mi plan es reemplazar mis huesos medio sosos por huesos salados, ¡uno a uno! Y si hay una cualidad que me define, es la tenacidad. Mi padre dice que es cierto, pero que mi tenacidad va en la dirección equivocada. Es decir, que me equivoco en los objetivos que elijo. Que debería centrarme más en los estudios. Justo en este momento, por ejemplo, anda por la cocina rezongando que aún no me sé todo ese rollo de la corteza y el núcleo terrestres. Perdón, pero no me parece tan importante. Me cuesta imaginarme una situación en la que mi vida dependa de mi conocimiento sobre las capas de la corteza terrestre. Y si es así... ¡ahí está Google!

En cambio, mi vida sí que depende de que logre tener la risa en los huesos. No exagero lo más mínimo. Es verdad. De lo contrario, no seré capaz de sobrevivir.

Como diseñada por un payaso

Cecilia está al frente de la clase hablando sobre la corteza terrestre con un tono que parece como si ella misma estuviera ANONADADA por lo interesantísimo que es lo que está contando.

—¡La corteza terrestre tiene entre 5 y 70 kilómetros de grosor!

A su lado, en la pantalla, brilla una imagen del globo terráqueo en corte transversal. En el centro hay una especie de núcleo blanco, luego varias capas en naranja y rojo fosforescente.

Arriba del todo está la corteza terrestre. La Tierra tiene un aspecto muy poco serio en esta imagen. Parece una pelota de colorines. Un poco aterrador que vivamos en un planeta que podría haber sido diseñado por un payaso. Trato de inventar un chiste: «¡Oh, cómo me apetece un batido y una bolsa de cortezas terrestres bien crujientitas!».

No, tal vez sería más gracioso decir «costras terrestres». Pero la gente diría: «¡Puaj! ¡Qué asco!», y no quiero darle asco a nadie.

A mi lado se sienta Salma, quien garabatea en el papel que nos ha dado Cecilia. A Salma todos —Cecilia incluida— la llaman Salmonete. Todos, menos yo. Para mí, ella es Salma, porque rima con «alma». Y, de todas las personas que conozco, ella es

la que tiene un corazón más grande. Me inclino hacia Salma para echar una ojeada a lo que está dibujando; su pelo rubio y rizado me hace cosquillas en la cara. Ha transformado el globo terráqueo en un señor con sombrero, bigote y una de esas lentes que cuelgan de una cadenita. ¿Cómo se llama eso? ¿Maráculo? ¿Malaco? ¿Monóculo? ¿Culo de mono? Algo así. De la boca del monigote sale un bocadillo de diálogo que dice: «Soy un hombre de mundo». Le sonrío a Salma porque me ha hecho gracia. Ella me devuelve una risita. Tiene una risa adorable, como la de una niña pequeña a la que estén haciendo cosquillas. Le susurro:

—¡Se me acaba de ocurrir una cosa!

—¡Ah! ¿El qué? —me pregunta, también en voz baja.

—¡Voy a ser humorista! ¡De las que hacen monólogos!

Salma no puede contestarme a esto porque de repente Cecilia se ha plantado justo frente a nuestros pupitres.

—A ver, Sasha Rein y Salmonete Sköld, ¿os estáis enterando?

Levantamos la vista hacia ella, que hace una pausa dramática.

—¡En algunos lugares no hay más que CINCO KILÓMETROS entre nuestros pies y lo que se llama el manto! —exclama con ojos grandes y redondos y la boca abierta, como una presentadora de programas infantiles—. ¿Cuántos kilómetros, Sasha, Salmonete?

—Cinco kilómetros —respondemos obedientemente al unísono. De todas formas, es bueno tener una maestra que se implica tanto en las clases. Bosse, que fue nuestro profe en cuarto, se pasaba la mayor parte del tiempo toqueteando su teléfono, con aire triste. La idea de Bosse sobre la enseñanza era ponernos una película sobre cualquier tema, salir a «recoger unos pa-

peles» y no volver a aparecer hasta que la lección terminaba. Bosse se puso enfermo el otoño pasado y entonces nos trajeron a Cecilia. Me cae bien Cecilia. A algunos de mis compañeros (es decir, a Tyra) les molesta que siempre lleve la misma ropa. Una camiseta blanca o gris y unos vaqueros azules que a la gente (es decir, a Tyra) le parecen demasiado ajustados. El típico comentario de Tyra, dicho mientras mastica chicle con la boca abierta y juega compulsivamente con su largo pelo castaño, es: «En serio, ¿tan difícil es comprarte pantalones de tu talla? ¿O es que le gusta que le sobresalgan las lorzas por la cintura?».

Disculpa, pero ¿a quién le importa qué pantalones lleve Cecilia? No da la clase con el trasero, ¿verdad?

Tyra es mi compañera de clase, aunque eso de compañera es un decir, porque no me hace compañía en absoluto. Sé que a muchos les pasa lo mismo. ¿Qué palabra deberíamos usar? ¿Enemiga de clase? No, eso es demasiado fuerte. Hay que encontrar un término neutral. ¿Persona de clase? ¿Criatura de clase? ¿Vecina de clase? Eso es: Tyra es mi vecina de clase. No es una solución muy brillante, pero tampoco está mal.

Como sea, mi padre opina que Cecilia parece «estable». Lo cierto es que consigue que la gente se calle. Ese no era precisamente el punto fuerte de Bosse, que digamos.

Cecilia golpea la pantalla blanca con el puntero y hace que todo el globo terráqueo tiemble como un flan. Nisse da un respingo.

—¿Sabéis cuánto son cinco kilómetros? No espera respuesta.

—Bueno, pues cinco kilómetros son CINCO MIL METROS, ¡la

Fruängen es un barrio de mi ciudad, Estocolmo. No tengo claro exactamente dónde queda, pero bueno. Mis compañeros de clase, o mejor dicho, mis vecinos de clase, la miran hipnotizados. Cecilia produce ese efecto en la gente.

—¡El manto alcanza temperaturas de VARIOS MILES de grados! ¿Os lo podéis creer? ¡Aquí, solo un poco por debajo de nuestros pies, flota una masa líquida superardiente!

Cecilia golpea con el zueco el suelo de linóleo beis y todos miramos a ese punto.

—¿A CUÁNTOS grados está esa masa, Nisse?

13 distancia que hay desde aquí hasta FRUÄNGEN, aproximadamente!

Señala a Nisse con el puntero. Parece una luchadora de esgrima desafiando a alguien a un duelo. Solo que Nisse no tiene espada. Ni respuesta, parece.

—Eh… ¿a un montón? —replica Nisse inseguro.

—¡Sí! A VARIOS miles, de hecho.

Cuando Cecilia se gira un instante hacia el globo terráqueo, Salma me pasa una nota con el dibujo de un emoticono sonriente y una frase debajo: «Vas a ser la mejor humorista del mundo».

Me pongo muy contenta. Y espero que tenga razón.

Desconecto. Miro por la ventana el árbol que está justo enfrente. Ramas desnudas y delgadas cubiertas por una fina capa de nieve. Tengo cosas más importantes en qué pensar que en una insípida corteza terrestre. Si quiero ser graciosa hasta la médula, necesito concentrarme. Trabajar duro y metódicamente. ¿Qué cosas hacen gracia? Una forma de que se te ocurran chis-

tes podría ser anotar varios temas que puedan dar juego para después desarrollarlos.

Miro distraída el papel con la Tierra en corte transversal. Le doy la vuelta y escribo:

COSAS QUE ME HACEN GRACIA / QUE ME SACAN DE QUICIO:

√ Aquella vez que Salma se preguntaba por qué a la gente le ha dado por llevar esas barbas de hámster y yo me quedé en plan «Eh, ¿qué?» y finalmente resultó que se refería a barbas de HíPSTER.

√ Cuando los auriculares se me enredan.

√ La gente que habla sin parar durante una película: «¿Quién es ese? ¿Qué hace esa? ¿Adónde van ahora? Y yo: «¡Por favor! ¡Atiende a la película y lo verás!».

√ Lo que todo el mundo hace en las redes sociales. Por ejemplo, subir fotos de sí mismos en las que salen divinos y escribir lo mal que se ven solo para que les echen flores (Tyra). O #etiquetar #cosas #superabsurdas. O cuando describen su estado con palabras «profundas» como: «Totalmente destrozado/a. Nadie lo entendería…». Y vas y les dices: «¡Dios, ¿qué te ha pasado?!». Y ellos: «Nada. No quiero hablar de ello». ¡VALE! ¡ENTONCES NO HABLES! (Por eso he dejado TODAS las redes sociales. Excepto YouTube: la necesito para ver vídeos de monólogos humorísticos).

√ Cuando papá entra en el cuarto y me dice no sé qué, y yo: «Sí, sí, claro, claro», y luego cuando sale no cierra la puerta y tengo que gritarle: «¡Cierra la puerta!» y entonces él vuelve y empuja la puerta, pero sin cerrarla del todo, y yo: «¡AAAAAAH! ¡¿Es que estás sordo?!».

√ Cuando mamá está

Me detengo en mitad de la frase. Levanto el boli del papel. Porque iba a escribir: «Cuando mamá está de mal humor y quiere que hable con ella en alemán y ni siquiera me responde si no lo hago».

Eso es lo que pensaba poner. Pero no lo escribo. Porque eso ya no me saca de quicio. Cómo desearía que me pudiera volver a sacar de quicio. Lo deseo tanto que casi se me rompe el corazón. Hablaría alemán todo el rato, aunque se me dé fatal. No haría otra cosa, si eso me la devolviera. Ich würde immer Deutsch sprechen.

A veces se me olvida que está muerta. Como ahora, durante los segundos que he tardado en escribir: «Cuando mamá está».

Por supuesto que es un alivio no pensar en ella todo el tiempo. Pero cuando la recuerdo, se me abre un vacío en el pecho, un agujero sin fondo que se expande en todas las direcciones, hasta el infinito, como si en él cayeran pedazos de mi corazón. Caen y desaparecen. No sé si alguna vez los recuperaré. Si mi corazón alguna vez volverá a estar entero.

Borro las palabras. Borro «Cuando mamá está». Hago tanta fuerza con la goma que rompo el papel.

El arte de acariciar un conejo

Vuelvo a casa atravesando del parque de Aspudden. Salma y yo solemos volver de clase juntas, pero los martes ella tiene clase de banyo. Sí, como lo oís. De todos los instrumentos del universo, va y elige el BANYO. Pero ¿quién soy yo para meterme con sus gustos? Una vez dijo que quiere más a su banyo que a su hermano pequeño, aunque no creo que sea verdad. Eso fue después de lo que ella llama el TRAUMA DEL BANYO. Su hermano embadurnó con mantequilla de cacahuete todo el instrumento. Imagino que eso le influyó a la hora de decirlo. Desde entonces lo llama el «Destrozabanyos».

Salma guarda su tesoro en un estuche negro brillante con cierres dorados y el interior forrado de terciopelo verde. No creo que ni la corona del rey esté en un estuche más elegante.

Hace un día claro y frío, y el sol brilla tan bajo en el horizonte que me deslumbra su luz amarillenta. Los árboles aún están pelados y se ven grandes parches de nieve aquí y allá. Cuando tengo tiempo, siempre me paro a hacer una visita a los conejos del parque. Acariciar animales me pone de muy buen humor y me relaja muchísimo, como si el corazón se me ablandara. Bueno, no me ocurre con TODOS los anima-

17 les. No creo que me sintiera ni feliz ni relajada haciéndole mimos a un cocodrilo o un escorpión, pero ya me entendéis. Los conejos viven en cuatro pequeñas casetas, cuatro en cada una de ellas. Hay una hembra de lo más simpática y mimosa a la que llamo «Cookie Dough», como el helado en tarrina, aunque en realidad se llama Pistacho. La verdad es que no sé cómo se les ocurrió ponerle ese nombre, ya que los pistachos son verdes, y Cookie Dough no lo es. No, parece como si estuviera hecha de cremoso helado de vainilla con tropezones de galleta. Lo que además la convierte en una preciosidad es que es un cruce de conejo carnero y otra cosa, quizás de conejo de Gotland, y eso hace que una de sus orejas le cuelgue como la de un conejo carnero y la otra la tenga tiesa. Me identifico con ella porque también yo soy mitad carnero: nací tres minutos antes de la medianoche del 20 de marzo, justo en el límite entre los signos del zodiaco Piscis y Aries. Pero por suerte, mis orejas no cuelgan ni son puntiagudas. Son unas orejas humanas normales y corrientes.

Cuando llego, veo a Cookie Dough de inmediato, mordisqueando una pajita de heno. Sus gruesos y blancos mofletes se mueven con frenesí. Seguro que no tiene un padre que le diga que coma DESPAAACIO, como a otras. (Por si no lo habéis pillado: me refiero a mí misma).

—¡Hola, Cookie Dough! —exclamo.

Ella deja de masticar y me mira. A lo mejor son solo imaginaciones mías, pero cada vez que la llamo Cookie Dough parece agradecida. Es como si quisiera decir: «¡Por fin! ¡Por fin alguien se da cuenta de que no soy VERDE!».

Trepo por la pared del recinto y me pongo en cuclillas, a un medio metro de ella. Los otros conejos se apartan de un brinco,

nerviosos, pero ella no. Ella se queda y sigue masticando su pajita, centímetro a centímetro, hasta que desaparece en su boca. El hocico rosa claro se le arruga cuando olfatea el aire. Me quito el guante y extiendo la mano. Cookie Dough la olisquea como si fuera un perro. Luego, le acaricio con cuidado el pelaje con manchas color galleta. Es increíble lo suave que es. Más suave que el forro del estuche donde Salma guarda el banyo. Mucha gente no sabe cómo acariciar conejos. A menudo se asustan y huyen. El secreto es no hacer movimientos bruscos, sino pasarles la mano muy muy despacio. Porque, aunque los conejos se mueven a un ritmo frenético, no les gusta que los demás hagan lo mismo. Lentamente, alcanzo otra pajita de heno y se la ofrezco a Cookie Dough. —Ven, pequeña —la llamo.

Entonces, con dos saltitos que hacen que su colita de algodón se levante, salva el trecho que la separa de mí y se sienta junto a mi pierna. Yo apoyo la mano y poco a poco me voy sentando con las piernas cruzadas. Noto el frío del suelo a través de mis vaqueros, noto los restos de nieve y sé que me voy a mojar, pero no me importa. Cookie Dough se acurruca en mi pantorrilla y la calienta con su grueso cuerpecito de conejo. Es mi amiga. A ella le he confiado secretos que ni siquiera le he contado a Salma. Tu mejor amiga puede entender muchas cosas, pero hay algunos límites. Está claro que no se sabe hasta dónde llega el grado de comprensión de Cookie Dough, pero es una campeona a la hora de escuchar. Me pregunto si es porque tiene las orejas tan grandes y largas. La acaricio una y otra vez. Mi padre dice que envidia a los animales, porque no se comen el tarro con cosas del pasado ni sienten angustia ante el futuro. Disculpa, pero ¿y él QUÉ sabe? Igual Cookie Dough está angustiadísima porque

La madre de Cookie Dough también vivía en el parque de Aspudden; me lo contó una persona que trabaja aquí. Pero una mañana, hace dos años, apareció tiesa en el suelo, así sin más. No saben exactamente de qué murió. Estaba más sana que una manzana y no era muy mayor. Seguramente sucedió algo que la mató del susto, tal vez un depredador, un animal que ni siquiera llegó a hacerle nada, porque no tenía heridas. Pero al verlo y, de puro miedo, su corazón dejó de latir. A veces pienso que mi madre también murió de miedo. Pero no de un depredador, más bien le daba miedo la vida.

Siento el corazoncito de Cookie Dough a través de su pelaje. Es increíble lo rápido que late. Yo querría que ese corazón latiera eternamente.

19 su amiga Avellana ahora pasa más tiempo con Anacardo, y le DESESPERA no saber quién va a ser su compañero de saltos esta tarde.

Como siempre hago, le susurro a la oreja:

—Cookie, preciosa mía. Prométeme que seguirás viva la próxima vez que nos veamos. ¿Me lo prometes?

Entonces, de pronto, se aleja dando saltitos hacia la caseta de madera donde se acurrucan sus otros tres compañeros.

Me levanto de golpe y los conejos se ponen tan nerviosos que corretean unos por encima de otros.

—¡TIENES que prometérmelo! ¡Tienes que hacerlo!

Cookie Dough se da la vuelta sin ni siquiera mirarme, enseñándome el culete y el rabito esponjoso. No parece que se sienta obligada a prometerme nada.

Escribo en la nieve con el dedo:

¿ES

Luego lo borro con la palma de la mano. La nieve se alisa. Escribo:

TODO

Borro de nuevo, escribo: CULPA

Borro, escribo: MÍA?

Borro lo que he escrito, me levanto y me alejo sin mirar atrás.

4 La lista

Tengo un plan muy simple. Mi madre fracasó en la vida. Y murió. Hay muchas causas de su fracaso. Yo me propongo tener éxito en la vida y entiendo que una forma de conseguirlo es no repetir las cosas en las que ella se equivocó. Aprender de sus errores y hacer justo lo contrario. Por eso he hecho una lista con siete puntos importantes, a modo de soluciones a mis problemas. La he escrito con letra diminuta y luego la he guardado en mi enorme despertador con forma de Darth Vader; la he dejado escondida en el compartimento de las pilas.

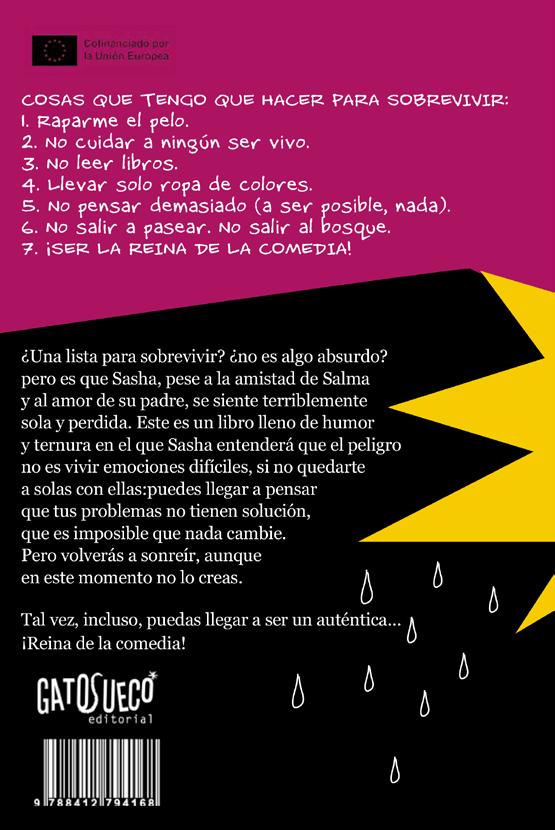

COSAS QUE TENGO QUE HACER PARA SOBREVIVIR

Todo el mundo insiste en lo parecidas que somos. Éramos, quería decir éramos. ¿Es que creen que eso me hace sentir MEJOR? Pero claro, es difícil cambiar de cara: no creo que mi padre consintiera que me la operase. Ahora bien: tanto mi madre como yo tenemos el pelo largo y castaño. O, mejor dicho, ella lo tenía. (¡Oh, Dios! ¡Tenía, tenía! ¿Tanto te cuesta usar el tiempo verbal correcto?).

1. Raparme el pelo.

Mi madre intentó cuidar a una criatura (a mí). Y le salió mal.

2. No cuidar de ningún ser vivo.

Mi madre leía una barbaridad. Siempre había montones de libros en la sala de estar y al lado de su cama. ¿Eso hacía que fuera más feliz? No. Se hundía en las desgracias de las personas. ¡Personas que ni siquiera existen!

3. No leer libros.

Mi madre siempre vestía de negro. Sí, como lo oís. ¿A quién le puede quedar bien eso?

4. Llevar solo ropa de colores.

Mi madre pensaba demasiado. Se arrepentía de las cosas que había dicho y hecho. Pensaba constantemente en el pasado. Pensaba demasiado en lo que los demás pensaban.

5. No pensar demasiado (a poder ser, nada).

Mi madre daba largos paseos por el bosque. Podía salir a caminar durante horas, sumida en sus cavilaciones.

6. No salir a pasear. No salir al bosque.

Pero lo más importante de todo: mi madre estaba deprimida y lloraba casi a todas horas. Hacía llorar a los demás. Todavía les hace llorar, aunque ya no esté viva. A veces, cuando mi padre se ducha, lo oigo llorar. Él cree que no se le oye, pero claro que lo oigo. Por eso yo no voy a llorar nunca. Jamás. Y no voy a hacer llorar a los demás, voy a hacerlos reír. ¡Esa es mi misión!

7. ¡Ser la reina de la comedia!

Una salchicha rojimetálica arrancacabelleras

Para abrir la puerta de nuestro piso hay que empujarla lo más fuerte que puedas, al mismo tiempo que levantas el pomo y giras la llave en la cerradura. A veces no se abre hasta el tercer intento. Hoy tengo tanta prisa por entrar que me excedo en el golpe que le doy con la cadera. Gimo de dolor.

—Vaya con vuestra puerta... —jadea Salma, que acaba de subir las escaleras detrás de mí.

Ambas estamos sin resuello después de haber venido desde el cole pedaleando a toda pastilla. (Por cierto, qué palabra tan rara: «resuello». Suena como «degüello». ¿Podría hacer algún chiste a partir de ahí?).

—Ya lo sééé —digo antes de volver a arremeter contra la puerta en plan jugadora de hockey.

Fijo que un día de estos me voy a fracturar la cadera. A ver quién es el guapo que les explica a los de la ambulancia cómo me he lesionado: «Eh... digamos que… estaba intentando abrir una puerta».

Entramos en el vestíbulo, nos quitamos los abrigos y dejamos los cascos de la bicicleta en el suelo. Debajo del casco, Salma lleva su gorra de siempre. Nunca se pone gorro de lana, aunque

haga cinco grados bajo cero. Es una gorra de la marca «OBEY» con estampado de leopardo en la visera, y le queda tan ajustada que le sobresalen las orejas, rojas como un tomate por el frío. Salma la adora: si por ella fuera, la tendría puesta a todas horas. Pero Cecilia le obliga a quitársela en clase. Casi todas las clases empiezan con ella diciendo:

—A ver, Salmonete, gorra fuera.

Salma siempre pone gesto enfurruñado, pero se la quita de todas formas. A Cecilia no se le discute. Bosse, en cambio, sí le dejaba llevarla. Esa era una de sus pocas ventajas: podías entrar con una armadura y él no se habría dado ni cuenta.

Junto las manos emocionada:

—¿Estás lista? —pregunto.

—¡Sí! ¿Y tú? —dice Salma, aunque más bien suena algo así como: «¡Sitú?», porque siempre habla muy atropellada.

—¡Más lista que nunca!

Miro el reloj. Faltan dos horas para que mi padre vuelva a casa, y eso nos viene de perlas. Vamos a nuestro estrecho cuarto de baño, en el que apenas cabemos las dos. Salma sin querer tira el vaso con los cepillos de dientes, que caen en el lavabo.

Ahora solo hay dos cepillos.

El vaso de los cepillos ni siquiera puede llamarse «vaso», sino que es un inestable cacharro de plástico naranja que se cae cinco veces al día, así que le digo que no se moleste en recogerlo. Revuelvo los armarios y los cajones en busca de la maquinilla de cortar el pelo y finalmente la encuentro en una cesta de mimbre debajo del lavabo. Es de color rojo metalizado, está cubierta de polvo y tiene restos de pelitos castaños en

Ya no hay nadie que le ayude con la nuca.

Encuentro tres peines diferentes, lo que significa que, además del pelo al cero, se pueden elegir otras tres longitudes: aproximadamente tres milímetros, un centímetro y dos centímetros y medio.

—Empecemos con el peine más largo —digo, y lo coloco en la maquinilla. Luego se la paso a Salma, que la conecta al enchufe que hay sobre el espejo.

—¿Estás del todo segura? —Salma me mira fijamente con sus ojos bondadosos, tan azules como el cielo vespertino—. ¡Tienes un pelo tan bonito!

25 el peine. Soplo para quitarlos. Hace tiempo que mi padre no se afeita la cabeza.

Me pasa los dedos por el cabello, o lo intenta al menos, porque se queda atrapada casi de inmediato. Mi pelo es famoso por enredarse con los gorros, los cascos y el sudor.

Pronto los nudos en el pelo no serán más que un recuerdo.

—Te lo regalo —repongo con tono magnánimo.

Ella se ríe. Tomo nota mentalmente de la ocurrencia. ¿Quizá podría hacer un chiste a partir de ahí?

No le he contado lo de la lista. Ni a ella ni a nadie. Solo le he dicho que estoy cansada de mi pelo. Me siento sobre la tapa del inodoro. Salma enciende la maquinilla, que zumba y vibra. Luego se coloca frente a mí y exclama:

—¡Vamos allá!

Me acerca la maquinilla a la cara, a la frente, la aprieta, sin brusquedad pero con firmeza contra mi cuero cabelludo y la mueve

de delante hacia atrás. Siento cómo el pelo va cayendo poco a poco y me acaricia suavemente la mejilla, la oreja, el cuello. Con el rabillo del ojo, veo cómo un largo mechón castaño oscuro aterriza en mi hombro. Salma está muy concentrada, levanta la maquinilla y me la pasa de nuevo por la cabeza, esta vez desde la sien en dirección a la oreja.

¡CRRROC!

Salma pega un grito al mismo tiempo que siento un dolor agudo justo encima de la oreja, como si alguien estuviera arrancándome la cabellera.

—¡SE HA ENGANCHADO! —grita Salma.

—¡AAAAH!

Intento agarrar la máquina, que aún está encendida, pero Salma, con un gesto reflejo, me aparta la mano.

—¡¿QUÉ HAGO?! —chilla.

—¡APÁGALA! —aúllo yo.

Cuando el zumbido cesa, se hace el silencio. Un silencio aterrador. Salma respira agitada: me doy cuenta de que intenta desengancharme la maquinilla del pelo, pero cada vez se enreda más. ¡Ay, cómo duele!

—¡Oh, Sasha, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento!

—¡Pero si no es culpa tuya!

—¡Aun así! ¡Lo siento!

Me agarra varios mechones, cada vez más desesperada; siento como si me estuviera arrancando el cabello de raíz.

—¡No puedo! —exclama con frustración—. ¡No sé cómo quitártela!

—Déjame ver.

Me levanto con la maquinilla colgando de la cabeza. Hago una mueca de dolor porque me tira muchísimo.

Doy un grito al verme en el espejo. Salma ha conseguido afeitarme una franja de cuatro centímetros de ancho, que va por el centro de la cabeza desde el flequillo hasta la nuca. En esa zona el pelo medirá entre dos y tres centímetros. Luego me ha afeitado un trozo más corto desde la sien hasta la oreja, que es donde la afeitadora se ha atascado y se ha quedado ahí colgando, como una gruesa salchicha rojimetálica. Parezco una loca de atar.

—¡QUE NO CUNDA EL PÁNICO! —grita Salma, invadida a su vez por el pánico.

—¡AAAH! —vocifero yo.

—¡Respira-tranquila-lo-solucionaremos! —dice Salma amontonando las palabras, aunque no suena muy convencida.

—¿CÓMO? ¡¿CÓMO?!

—¡NO LO SÉ! ¡PERDÓN!

—¡DEJA DE PEDIR PERDÓN!

—¡VALE, PERDÓN! ¡AY, PERDÓN!

De repente, oigo que alguien empuja la puerta de la entrada y gira la llave en la cerradura. Miro a Salma. Tiene los ojos abiertos de par en par, como un dibujo animado. Se tapa la boca con las manos.

—Me muero —balbucea en voz baja.

—¿Hay alguien en casa? —pregunta mi padre desde el pasillo mientras cierra con un portazo.

Salma y yo nos miramos, enmudecidas de terror. A continuación, oigo los pasos acercándose. Sin pensarlo dos veces, me meto de un salto en la bañera y corro la cortina.

—¡Anda, Salmonete, qué tal! —Mi padre asoma la cabeza por la puerta del baño.

—Hola, Abbe —responde Salma.

—¿Qué estáis haciendo? —pregunta él, mosqueado.

Se da cuenta de que algo raro pasa. Salma no responde. Intento hacer el menor ruido posible al respirar mientras sostengo el aparato para que no me cuelgue todo su peso del pelo y no me duela tanto.

—¿Estáis jugando al escondite?

De repente, va y descorre la cortina. Pego un respingo.

—¡SASHA! —grita al verme. Aún lleva puesto el plumas verde y tiene las mejillas rojas del frío.

—Hola —le saludo con cara de idiota.

Su mirada va de mí a Salma, luego a los mechones de cabello esparcidos por el suelo y finalmente a la máquina enganchada en mi cabeza.

—¿Qué haces AHÍ? ¿Por qué tienes... mi maquinilla de afeitar? ¿Qué has HECHO?

—Soy yo quien debería preguntarte qué haces TÚ aquí. ¡Se suponía que no volvías hasta las cinco! —digo enfadada mientras me levanto y salgo de la bañera.

No hago una salida muy glamurosa: como tengo una mano ocupada me caigo casi en plancha sobre Salma. El cacharro le golpea la cabeza y gime de dolor.

—¿Cómo que a las cinco? Yo no te dije eso. «A las 15.00», te puse en el mensaje.

—Ah, a las 15.00. ¡Jolín! Todavía me hago un lío con las horas y el formato digital.

—Pero esa no es la cuestión —continúa mi padre—. ¿Qué te has hecho en el pelo?

—Intentaba cortármelo, pero me ha salido un poco mal. Tu maquinilla es una porquería.

Él se quita las gafas, que se le han empañado. Luego cierra los ojos y se pellizca el puente de la nariz.

—Sasha... Esa máquina es para pelo corto.

—Exacto, ¡y yo quiero tener el pelo corto!

—¡Hay que tener el pelo corto para USARLA!

—¿Ah, entonces hay que tener el pelo corto para poder cortarte el pelo con ella? A ver, perdona, pero eso es lo más absurdo que he oído en mi vida. Vaya trasto inútil. Es como si... eh...

Miro alrededor y reparo en los cepillos de dientes que se han caído en el lavabo, agarro uno y se lo pongo delante de las narices:

—«Mira, es que no puedes lavarte los dientes con ESTE cepillo, tienes que tenerlos limpios para usarlo». O... o... «No, este esmalte de uñas solo funciona si ya te has pintado las uñas», ¿entiendes? Qué caca de máquina. Creo que deberías devolverla.

—Algo difícil en estos momentos —replica él con tono fatigado—, ya que la tienes atascada en la cabeza.

Me quita el cepillo de dientes de la mano y recoge el suyo del lavabo junto con el vaso. Suelto una risita; Salma hace lo mismo. Y cuando observo la cara de desaprobación extrema de mi

29

padre, me echo a reír a carcajadas. Salma, también: aunque trata de ocultarlo tapándose la boca, las mejillas se le ponen coloradas intentando contenerse. Mi padre nos mira alternativamente y luego niega con la cabeza y sale al pasillo. Entonces Salma y yo explotamos al mismo tiempo en un monumental ataque de risa. Yo me siento en la tapa del váter y me troncho tanto, que todo el cuerpo me da sacudidas, que me falta el aliento, que la maquinilla que llevo enganchada en la cabeza se pone a dar botes. Salma se dobla hacia adelante y se pone en cuclillas. Mientras nos desternillamos, el tiempo parece detenerse, todo lo demás desaparece, solo existimos nosotras aquí y ahora, y me gustaría que así fuera para siempre.

Entonces de repente oigo a mi padre toser fuera. Salma sigue riéndose, pero yo me paro en seco, como si alguien me hubiera pulsado el botón de apagado. Sé que mi padre fuma a veces cuando yo no estoy y no me gusta nada. Ya es suficiente con una madre muerta. No podría soportar que él también se provoque un cáncer. Abre de nuevo la puerta del baño, tose un par de veces más y sonríe con gesto cansado. Pero yo no le devuelvo la sonrisa.

—Sasha, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dijiste que te llevara a la peluquería? Me encojo de hombros.

—Habrías dicho que no. Seguro. Me parecía que así sería más fácil. Y que quedaría igual de bien.

Mi padre mira a Salma y pone los ojos en blanco. Ella parece sentirse un poco culpable de conservar intacta su rizada melena rubia, larguísima y, sobre todo, superigualada.

—Sí, te ha quedado genial —dice él—. Ya lo creo.

Va a por unas tijeras de cocina y logra desprenderme el cortapelo: ¡qué alivio! Luego suspira y sale de nuevo a dejarlas en su sitio. Me miro en el espejo del baño. Tengo un montón de mechones cortitos y de punta. Detrás de la oreja, el pelo se me ha quedado tan rapado que por debajo se ve la piel, ahora color fucsia, del cuero cabelludo. Al otro lado, la melena me sigue llegando al hombro.

—¡Un corte bien original, de todas formas! —Salma trata de animarme.

—Y que lo digas —respondo mirando mi reflejo—. Parezco una psicópata.

—¡El pelo crece!

—Ya.

—No es más que pelo —insiste Salma con cara de culpabilidad.

—Ya.

—Los folículos pilosos siguen produciendo pelo nuevo toda la vida. Recuérdalo —añade con voz seria.

—Hum.

—Podría ser peor.

—¿CÓMO? ¿Cómo podría ser peor?

—Eh... Podrías tener... el pelo de Donald Trump. Pienso en eso por un momento y me vienen IMÁGENES TERRORÍFICAS a la mente. Aunque lo peor de Trump no es su pelo.

—Cierto. ¿Terminamos? —pregunto.

—¿Estás loca? YO no me atrevo. Esa máquina casi te arranca la cabellera.

—¡Pero es que no puedo quedarme así! ¡PAPÁ! ¡PAPÁ!

Mi padre abre la puerta del baño. Se ha quitado el abrigo y acaba de darle un buen mordisco a una manzana verde, tan jugosa que salpica. Mastica mientras dice:

—¿Quieres quedarte así o quieres ir a la peluquería? ¿La que está aquí abajo al lado de la biblioteca? Tienen hueco ahora.

—¡Gracias a Dios! —exclamo.

—Gracias a tu padre, más bien —dice él.

Me parece una salida ocurrente. ¿Podría hacer un chiste con eso? Un rato después, Salma y yo caminamos a lo largo de la calle de Hägerstensvägen, con una piruleta cada una. Sí, ya sé que son para niños pequeños, pero mi excusa ha sido que estaba en estado de shock por lo del pelo y además he oído que viene muy bien tomar azúcar tras un traumatismo craneal. Con el viento soplando fuerte alrededor de mi cabeza medio pelada, nos paramos delante de una tienda de fotografía. Me miro en el escaparate. El peluquero me ha afeitado las sienes —no tenía mucha opción— pero por la parte superior me lo ha dejado un poquito más largo. No está mal. Nada mal. Es de lo que intento convencerme. Quizá yo también debería empezar a usar gorra.

—Te queda bien el pelo corto —dice Salma, pasándome la mano por la cabeza sin enredarse en ningún nudo.

—Gracias. A ti te queda bien largo. ***

Ella sonríe, pero de repente se pone seria.

—Tengo que pedirte perdón —susurra Salma.

—¡No me pidas perdón por el pelo otra vez! ¡Te lo prohíbo!

—le digo.

—No, no es eso... es por lo que... lo que he dicho antes... he dicho: «Me muero». Cuando entró tu padre.

Habla tan rápido y entrecortado que apenas se le entiende. Se ha sacado la piruleta roja de la boca y la gira nerviosa entre los dedos. Me mira con expresión abatida. Frunzo el ceño. No comprendo a qué se refiere.

—Perdón por haber dicho eso.

Entonces lo pillo.

—Oh, Salma. Claro que puedes decir «Me muero». Anda, volvamos a casa a cenar. ¡Si no comes, te mueres! ¿O no?

Lo digo con un tono tan enérgico que asusta.

Punto 1: Raparme el pelo.

¡Hecho!