Revista e Investigación e Información en Salud.

6

14

Pacientes post COVID-19 y la bioenergética de las fibras musculares con relación al ejercicio aeróbico

Post COVID-19 patients and the muscle fibers bioenergetics in relation to aerobic exercise

Síndrome de burnout: quemado por el estrés laboral

Burnout syndrome: burned by work stress 23

Barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud de la población de 18 a 70 años que vive en el área de influencia del Centro de Salud Público Cerro Verde, Cochabamba, 2019

Barriers and facilitating factors in access to healthcare among population from 18 to 70 years old, living near to the Cerro Verde Public Health Center, Cochabamba, 2019

Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN 2075-6208

R S

Publicación Semestral

Universidad del Valle

Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud

Volumen 15 Número 39 3er 2do Semestre, 2020 ISSN 2075-6208

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Rosario Hidalgo Filipovich

Editora en Jefe

Dr. M.Sc. Rommer Alex Ortega Martínez

Editor Adjunto

Dr. Alfredo Aramayo Álvarez

Secretario Científico

Dr. M.Sc. Jonatan Orozco Gonzáles

Editor de Sección: Medicina

Dra. Judith Mollo López

Editora de Sección: Odontología

Dra. Mónica Uriona Trigo

Editora de Sección: Bioquímica y Farmacia

M.Sc. Gary Enrique Jiménez Vignola

Editor de Sección: Fisioterapia y Kinesiología

Lic. Ruth Pinto Velásquez

Editora de Sección: Enfermería Clínico-Quirúrgica

PARES EVALUADORES

Dra. Olga Helena Estévez Sandoval

Universidad Privada Franz Tamayo– La Paz, Miembro de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial

Dr. Guillermo Orlando Álvarez Durán

Miembro del Colegio de Odontólogos de La Paz; Sociedad de Anatomía Humana; Sociedad de Odontología Forense

Dra. Leny Carmiña González Ovando

Universidad Privada del Valle, subsede La Paz, Miembro del Colegio de Odontólogos de La Paz

Dra. Cintya Marcela Araoz Vargas

Universidad Privada del Valle, subsede La Paz, Miembro del Colegio de Odontólogos de La Paz

Lic. David García

Colegio de kinesiólogos de Buenos Aires – Argentina, COMT de la Universidad St. Augustine Florida – EE.UU.

Lic. Raúl Limache Surubí

Universidad Privada del Valle, sede Cochabamba

Lic. Claudia Cecilia Padilla

Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

Lic. María Jesús Zambrana Corrales

Universidad Privada del Valle, sede Cochabamba

Dr. Raúl Salinas Rodríguez

Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

Mgr. Claudia Quispe Águila

Universidad Privada del Valle, sede Cochabamba

Lic. Paola Montaño Flores

Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

Lic. Franklin Daniel Gutiérrez Canelas

Universidad Privada del Valle, sede Cochabamba

Lic. María Laura Conchari Cabrera

Universidad Privada del Valle, subsede La Paz

Lic. Mary Luz Tórrez Laura

Universidad Privada del Valle, subsede La Paz

Dra. Mariel Andrea Forest Yépez

Hospital de Especialidades Materno Infantil. Caja

Nacional de Salud, La Paz

M.Sc. Dra. Thelma Arce Laurel

Médico especialista en Laboratorio de Referencia

Nacional de Bacteriología

Clínica INLASA, La Paz

Dr. Gabriel Gustavo Ávila Moscoso

Hospital Municipal Cotahuma, La Paz

Dr. M. Sc. Olair Juan de Dios Miranda Pérez

Universidad Privada Franz Tamayo, La Paz

Dr. Jorge Aquize Rendon

Hospital Municipal Los Pinos, La Paz

Dr. M. Sc. Julio Cesar Luna Leyza

Biorregiones Bolivia, Universidad de Barcelona

Dr. Marcelo Fernando Zorrilla Molina

Caja Bancaria Estatal de Salud

Clínica Los Andes, Grupo Embriovid, La Paz

Lic. Omar Pacheco Velasco

Hospital Cochabamba, Bolivia

Dra. Macarena Apaza

Psiquiátrico San Juan de Dios, Cochabamba

Dra. Jaqueline Borda Zambrana

Hospital Univalle, Cochabamba

Dra. María Alejandra Coloccini

Universidad Privada del Valle, sede Cochabamba

Dr. Rommer Alex Ortega Martínez

Hospital Obrero N°2, Caja Nacional de Salud, Cochabamba

1 UNIVERSIDAD DEL VALLE R S

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

M.Sc. Gonzalo Ruiz Ostria

Rector

Ph.D. Diego Villegas Zamora

Vicerrector Académico

Dra. Pilar Ruiz Ostria

Directora Hospitales Univalle

M.Sc. Sandra Ruiz Ostria

Vicerrectora de Interacción Social

M.Sc. Enrique Villanueva Gutiérrez

Vicerrector Académico Subsede La Paz

MBA. Carlos Torricos Mérida

Vicerrector Académico Subsede Sucre

M.Sc. René Monje Morant

Vicerrector Académico Subsede Trinidad

M.Sc. Jorge Ruiz de la Quintana

Director Nacional de Investigación

Lic. Daniela Zambrana Grandy

Secretaria General

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE CENTRAL

Dra. María del Pilar Ruiz Ostria

Directora Hospitales Univalle

Dra. Georgina Martínez Eid

Directora del Departamento Académico de Medicina

Dra. Rosario Hidalgo Filipovich

Directora del Departamento Académico de Bioquímica y Farmacia

Dra. Ximena Claros Martínez

Directora del Departamento Académico de Odontología

Lic. Mauricio Cabrera Ponce

Director del Departamento Académico de Fisioterapia y Kinesiología

Ing. Mauricio Peredo Claros

Director del Departamento Académico de Ingeniería Biomédica

Lic. Tatiana Torrico Sánchez

Directora del Departamento Académico de Enfermería

Clínico-Quirúrgica

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD SUBSEDE LA PAZ

Dr. Renán Humberto Crespo Román

Director del Departamento Académico de Medicina

Dra. Cynthia Arduz Arteaga

Directora del Departamento Académico de Bioquímica y Farmacia

Dr. Manfred Strauss Quintela

Director del Departamento Académico de Odontología

Lic. Sergio Flores Valenzuela

Director Académico del Departamento de Fisioterapia y Kinesiología

EQUIPO TÉCNICO

M.Sc. Mayra Romero Isetta

Coordinadora de Publicaciones y Difusión Científica

Lic. Luis Marco Fernández Sandoval

Diagramación

Los artículos publicados en esta edición son responsabilidad exclusiva de los autores. Otras publicaciones cuatrimestrales de UNIVALLE:

- Revista Journal Boliviano de Ciencias.

- Revista Compás Empresarial.

Tapa portada:

https://www.freepik.es/foto-gratis/medico-primer-plano-vacunacovid19_11380390.htm#page=2&query=MEDICOS&position=15

Revista de Investigación e Información en Salud 2 2 UNIVERSIDAD DEL VALLE

ÍNDICE

5 Editorial Editor's letter

Pacientes post COVID-19 y la bioenergética de las fibras musculares con relación al ejercicio aeróbico

6

Artículo de Revisión Bibliográfica

Post COVID-19 patients and the muscle fibers bioenergetics in relation to aerobic exercise

Alexandro Marcelo Sánchez Videa

José Waldo Aquino Hinojosa

Mauricio Cabrera Ponce

SÍNDROME DE BURNOUT: QUEMADO POR EL ESTRÉS LABORAL

En estudiantes de Cuarto Año de Clínica

Odontológica de la Universidad Privada del Valle

52

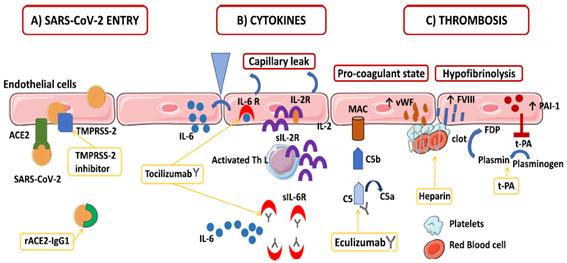

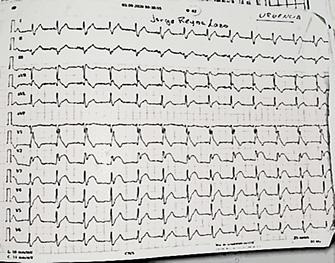

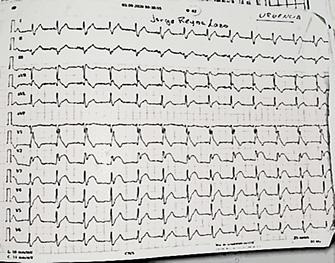

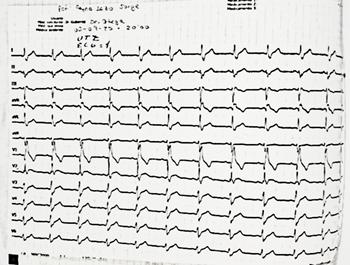

Paciente COVID-19 con trombosis e infarto agudo de miocardio

Reporte de Caso Clínico

COVID-19 patient with thrombosis and acute myocardial infarction

Rommer Alex Ortega Martínez

Gabriela Vaca Mendoza

65 El fisioterapeuta y kinesiólogo frente al nuevo Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)

Artículo de Revisión Bibliográfica

The physiotherapist and kinesiologist against the new Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)

Enrique Gary Jiménez Vignola Gabriel Morales Robles

15

24

Subsede La Paz, periodo II/2018

Artículo Científico

BURNOUT SYNDROME: BURNED BY WORK STRESS

In Fourth Year students of the Dental Clinic at Universidad Privada del Valle, La Paz, period. II/2018

María Liliana Rios Antezana.

Ana Valeria Yujra Jallasi.

Barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud de la población de 18 a 70 años que vive en el área de influencia del Centro de Salud Público Cerro Verde, Cochabamba, 2019

Artículo Científico

Barriers and facilitating factors in access to healthcare among population from 18 to 70 years old, living near to the Cerro Verde Public Health Center, Cochabamba, 2019

Liseth L. Arias López

Alfredo Aramayo

Elizabeth Flores

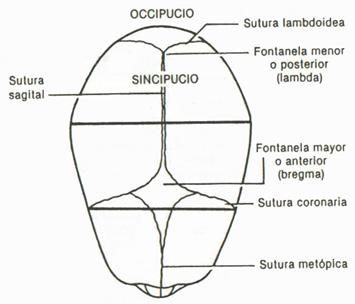

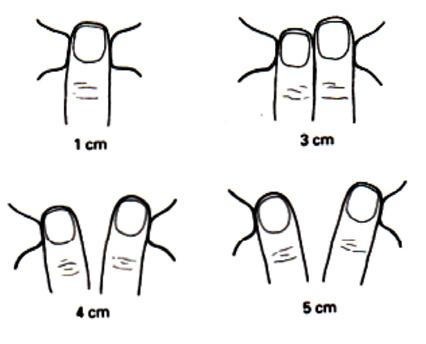

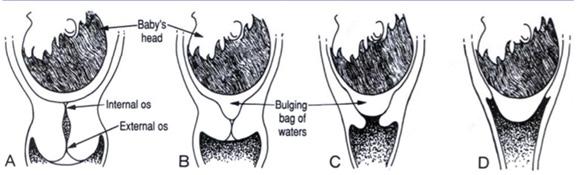

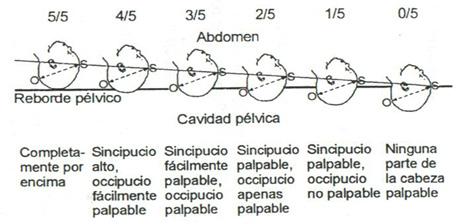

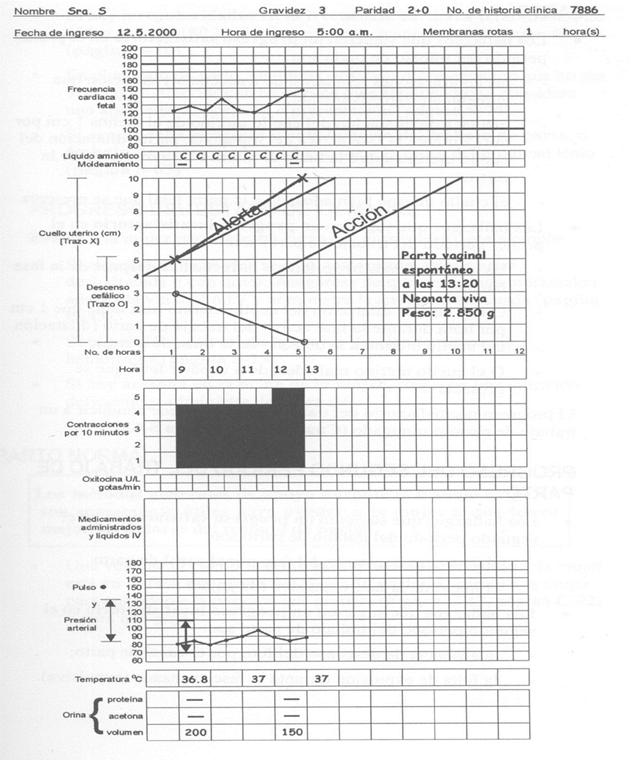

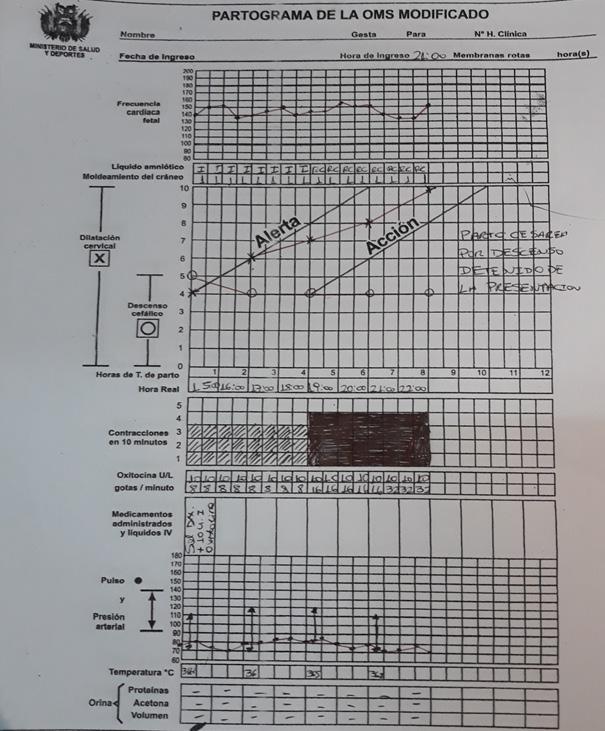

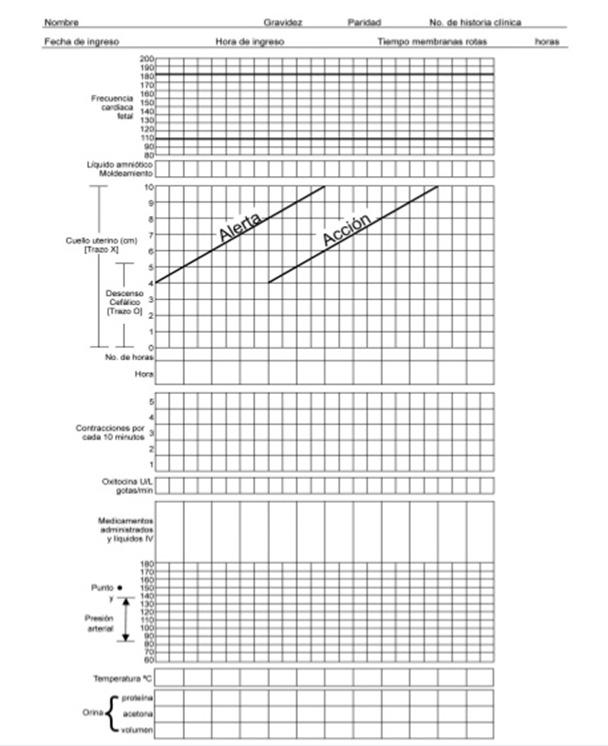

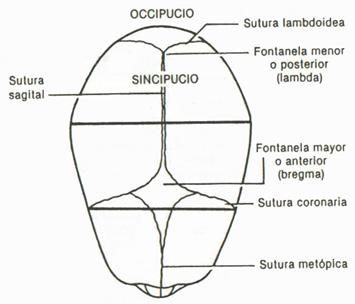

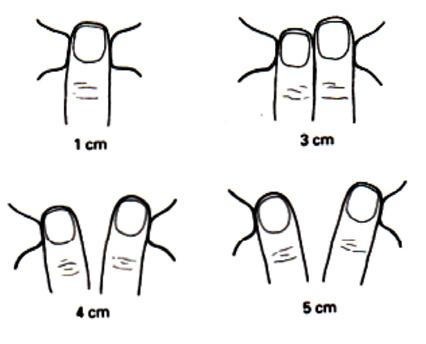

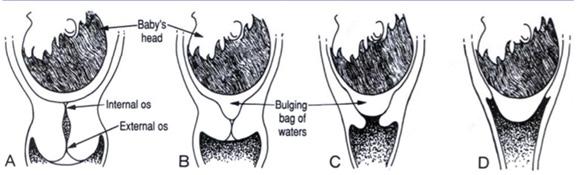

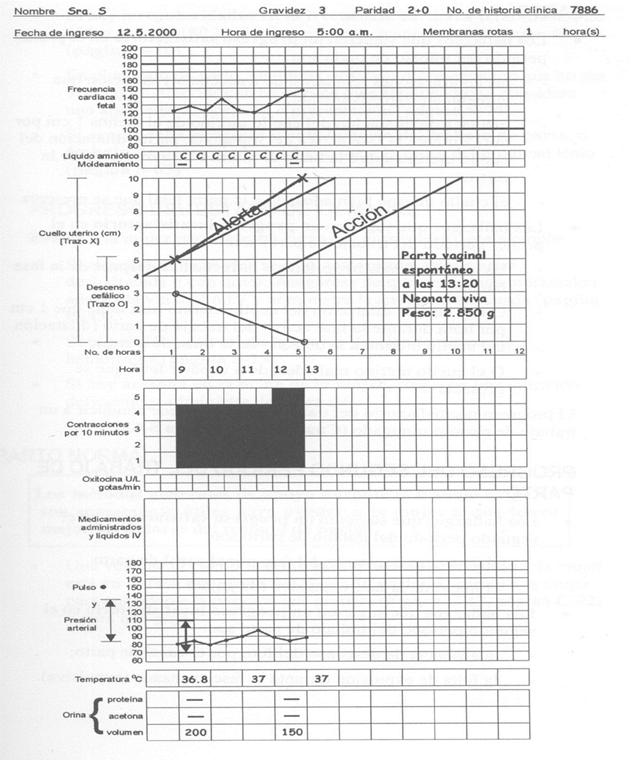

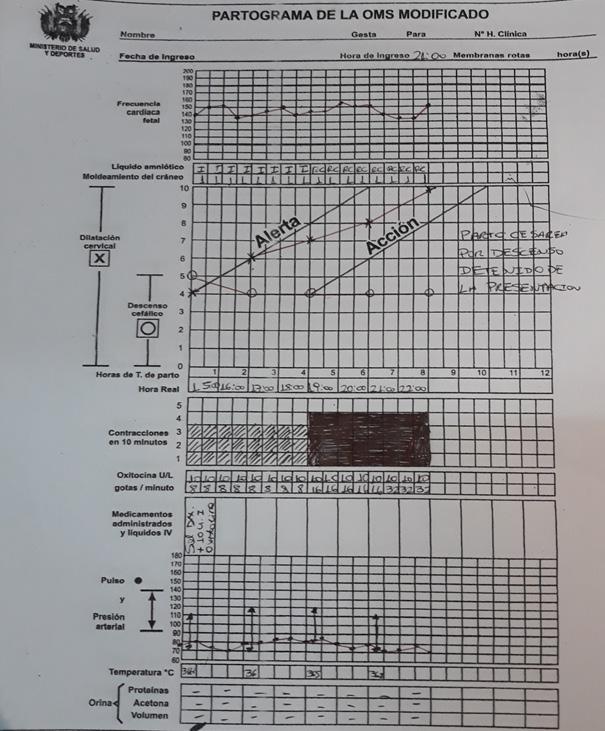

36 Partograma modificado de la OMS, correcto llenado como prevención de una Lex Praxis obstétrica

Artículo de Revisión Bibliográfica

Modified WHO Partograph, correctly filled in as prevention of obstetric Lex Praxis

Hugo Eduardo Carvajal Oviedo

Cinthia Rodríguez Chavarría

Tatiana Camargo Padilla

Eva Janeth Flores Paxi

José Francisco Pinto Reyes

76

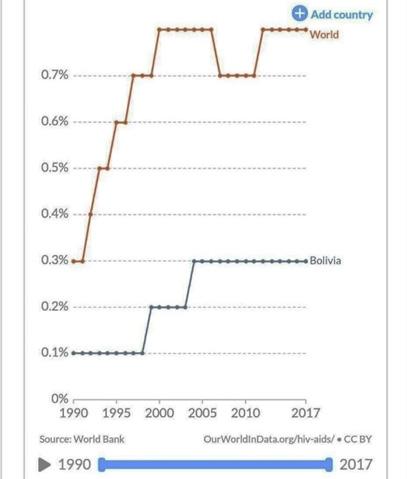

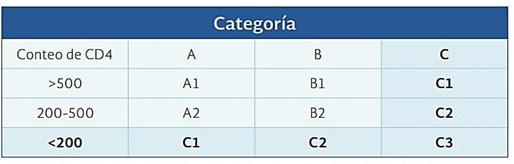

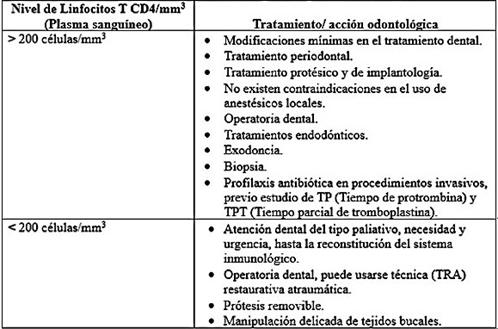

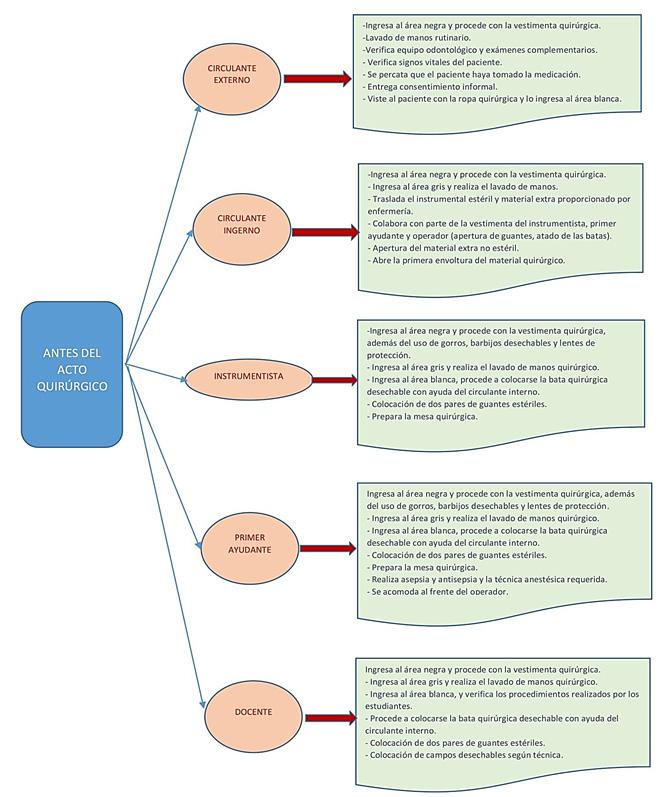

Protocolo Odontológico Quirúrgico Aplicado a Pacientes con VIH+: A propósito de un caso clínico

Reporte de Caso

Surgical Dental Protocol Applied to Patients with HIV

+: About a clinical case

Javier Boris Adrián Burgos

Nathalie Andrea Candia López

Noelia Vargas Ovando

89

Guía de elaboración de artículos para la revista de difusión científica Revista de Investigación e Información en Salud, dedicada a las ciencias de salud

3 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Revista de Investigación e Información en Salud

Depósito Legal Nº 2-3-127-04

La reproducción parcial o total de los artículos está permitida en tanto las fuentes sean citadas.

La Revista de Investigación e Información en Salud tiene difusión nacional e internacional y es parte de IMBIOMED y de LATINDEX.

Universidad Privada del Valle

Telf: (591) 4-4318800 / Fax: (591) 4-4318886.

Campus Universitario Tiquipaya.

Calle Guillermina Martínez, s/n, Tiquipaya.

Casilla Postal 4742.

Cochabamba – Bolivia.

4

NOTA EDITORIAL

Estimada lectora, estimado lector: La Universidad Privada del Valle, en el área de la Salud, Sede Cochabamba, tiene el gusto de hacer entrega del trigésimo noveno número de nuestra Revista de Investigación e Información en Salud, dedicado en esta ocasión, al impacto que generó la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en nuestro país y, sobre todo, en nuestro departamento.

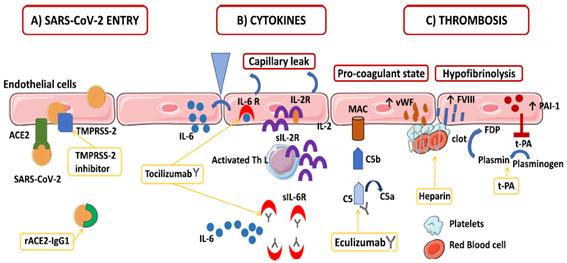

En estas páginas se abordan facetas de diferente índole, relacionadas a la salud en general, en consecuencia, el COVID-19, de la mano del área de fisioterapia y kinesiología abordan temas de vital importancia, en relación con la bioenergética de las fibras musculares en la etapa Post COVID-19, además de la función de este profesional, que se tornó de vital interés en la Unidad de Terapia Intensiva y sala General, sobre todo con la rehabilitación. Desde otro punto de vista, la fisiopatología del COVID-19, completamente fascinante y, a la vez, aún desconocida, hacen referencia a la trombosis ligada a un Infarto Agudo de Miocardio y la aplicación de fibrinolíticos a raíz de un caso clínico. En el área de odontología también se presenta un caso clínico, pero esta vez, mostrando un protocolo para pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Otros temas que se abarcaron tomaron en cuenta una patología muy reconocida en el ámbito de la salud como es el Síndrome de Burnout (Estrés laboral), también muy referido en esta pandemia del COVID-19.

Con el fin de contribuir tanto a la discusión critica de las patologías emergentes y nuevas, además del desarrollo y difusión de material científico local, es menester que todos los que nos dedicamos a la investigación, trabajemos incansablemente para que nuestro país esté a la par de otros con la pesquisa como prioridad nacional, ya que esta implica desarrollo. La discusión sobre estos temas y otros son, sin duda, mucho más amplios de lo que aquí logramos plasmar. No obstante, ofrecemos estas páginas, cuya lectura deseamos despierte su interés, con la convicción de estar contribuyendo a un debate necesario, impostergable y fundamental para el presente y el futuro de nuestro país.

Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Dr. M.Sc. Rommer Alex Ortega Martínez Médico Internista e Intensivista Coordinador de Investigación Clínica en la Universidad Privada del Valle Sede Central

Revista de Investigación e Información en Salud

Artículo de Revisión Bibliográfica

Pacientes post COVID-19 y la bioenergética de las fibras musculares con relación al ejercicio aeróbico

Post COVID-19 patients and the muscle fibers bioenergetics in relation to aerobic exercise

Alexandro Marcelo Sánchez Videa 1. José Waldo Aquino Hinojosa 2. Mauricio Cabrera Ponce 3.

1. Docente de la Carrera de Fisioterapia y Kinesiología. Universidad del Valle. Sede Cochabamba. asanchezv@univalle.edu

2. Fisioterapeuta Kinesiólogo UNICEN. Docente de prácticas externas UNICEN, Cochabamba. aquinohinojosaj@gmail.com

3. Director de la Carrera de Fisioterapia y Kinesiología. Universidad del Valle. Sede Cochabamba. mcabrerap@univalle.edu

RESUMEN

La pandemia de COVID-19, sin duda, ha provocado que muchos profesionales en salud creen estrategias de intervención dentro del ámbito preventivo, terapéutico y educativo, para poder mejorar la condición del estado de salud de los pacientes que cursan con esta enfermedad. Toda la información que esté relacionada con COVID-19 es nueva, pero podemos encontrar cierta similitud en los síntomas respiratorios y las consecuencias procedentes del SARS-CoV-2.

Cuando un paciente adquiere esta enfermedad, puede llegar a presentar síntomas moderados o graves (sintomático), leves (presintomático) y hasta no presentar ningún tipo de síntomas (asintomático); demostrando variaciones en el pronóstico de cada paciente. La afección principal se muestra en el sistema respiratorio, causando alteraciones en los volúmenes pulmonares, músculos respiratorios y capacidades funcionales ventilatorias principalmente. Sin embargo, en pacientes que realizaban ejercicio físico de manera continua, regular o eventual, se podría mejorar de manera significativa, en especial si se trababa de ejercicio aeróbico, ya que la finalidad de este tipo de ejercicio es capaz de optimizar el estado de salud, así como también es muy útil

Fecha de Recepción: 15.08.2020

Fecha de Aprobación: 29.09.2020

al momento de uso energético hacia el tejido muscular para mantener la actividad motora de fibras musculares tipo I (fosforilación oxidativa).

En caso de no se obtener el oxígeno necesario para el organismo, esto podría llevar a un déficit en la actividad muscular, y así recurrir a otro tipo de rutas energéticas (anaeróbicas), que no hacen uso del oxígeno, alterando completamente las etapas del modelo trifásico de la intensidad de Skinner.

Palabras Clave: Bioenergética. Ejercicio Aeróbico. Músculos. Post COVID-19.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic, without a doubt, has caused many health professionals to create intervention strategies within the preventive, therapeutic and educational fields, in order to improve the health condition of patients with this disease. All the information that is related to COVID-19 is new, but we can find some similarity in the respiratory symptoms and the consequences coming from SARS-CoV-2.

6

De página 6 hasta 14

When a patient gets this disease, he or she can present moderate or severe symptoms (symptomatic), mild (presymptomatic) and even not present any type of symptoms at all (asymptomatic); demonstrating variations in the prognosis of each patient. The main condition is shown in the respiratory system, causing alterations in lung volumes, respiratory muscles and ventilatory functional capacities mainly.

However, in patients who performed continuous, regular or occasional physical exercise, it could be significantly improved, especially if it was done with aerobic exercise, since the purpose of this type of exercise is capable of optimizing the state of health, as well as it is very useful at the moment of energy use towards the muscular tissue to maintain the motor activity of type I muscle fibers (oxidative phosphorylation).

In case of not obtaining the necessary oxygen for the body, this could lead to a deficit in muscle activity, and thus resort to other types of energy routes (anaerobic), which do not use oxygen, completely altering the stages of the model triphasic skinner intensity.

Keywords: Aerobic exercise. Bioenergetics. Muscles. Post COVID-19.

INTRODUCCIÓN

El ejercicio físico adecuado y planificado por profesionales del movimiento (kinesiólogos) demuestra varios beneficios físicos, mentales, e influye en la prevención de otras enfermedades en diferentes etapas. El grado de actividad física, actualmente, se utiliza como un punto importante en las consultas de los pacientes, y cada una de estas consultas debería finalizar al menos con una recomendación de ejercicio o la remisión con un profesional especializado (1); porque el ejercicio es medicina, y se ha constatado esto a lo largo de los tiempos mediante evidencia clínica.

En cada persona existe la participación de las fibras musculares para el movimiento

corporal, y para que las fibras musculares realicen tal demanda, requieren energía para lograr la contracción (bioenergética de las fibras musculares). En lo funcional, los sistemas energéticos cumplen un papel demasiado importante para el proceso de la contracción muscular, por lo tanto, el ejercicio físico se constituye en el estímulo necesario para lograr esta participación.

DESARROLLO

1. Consideraciones clínicas en pacientes con COVID-19

Desde un punto de vista fisiopatológico, la COVID-19 produce cambios bioquímicos, morfológicos y de viabilidad celular en neumocitos tipo I y de tipo II (2). En ocasiones, el paciente empeora o, en casos aún más graves, por las complicaciones, se da una falla de varios órganos internos, como disfunciones cardiacas, renales, hepáticas y respiratorias, por un proceso inflamatorio relacionado con la liberación de citoquinas (3).

2. Fase de recuperación y alta hospitalaria

En la tercera y última fase de los pacientes que cursaron con COVID-19, se recomienda el retorno a la actividad física y ejercicios, específicamente aeróbicos, con una intensidad gradual acorde a la tolerancia y capacidades del paciente con procesos respiratorios secundarios de leve a moderado. En pacientes con secuelas más graves es posible que presenten disnea, desacondicionamiento físico y atrofia muscular (4) (5); así que en estos casos se recomienda una dosificación de ejercicios aeróbicos más personalizados.

3. Métodos para cuantificar la intensidad en ejercicios aeróbicos

Existen diferentes herramientas por las cuales podemos cuantificar la intensidad en este tipo de ejercicios, entre estas, las más utilizadas son la frecuencia cardiaca, consumo de oxígeno, lactato, percepción subjetiva del esfuerzo, o potencia crítica (6).

7 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

3.1. Frecuencia cardiaca

Indica la relación lineal que existe entre la frecuencia cardiaca (FC) y la carga de trabajo representada en vatios, para que así se obtenga una intensidad más individualizada del entrenamiento.

3.2. Consumo de oxígeno

El VO2 se usa para cuantificar la intensidad del ejercicio aeróbico en situaciones estables. Sin embargo, el rendimiento en resistencia aeróbica depende desde un punto de vista fisiológico: economía de gesto, %VO2max sostenible durante un tiempo prolongado y potencia aeróbica máxima o VO2 máx. (7).

La resistencia aeróbica depende de varios factores, pero es imprescindible el consumo de oxígeno para lograrlo. Desde una perspectiva más fisiológica, depende de la frecuencia cardiaca máxima, el volumen sistólico máximo como resultado del gasto cardiaco máximo; y, por otro lado, la densidad capilar, la función pulmonar, la cantidad de hemoglobina en la sangre, el porcentaje de saturación de oxígeno que da como resultado la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Todos estos factores dan como resultado el consumo de oxígeno máximo (VO2 máx.) (7).

3.3. Lactato

Además de tener una participación en la intensidad del ejercicio aeróbico, se comprueba las distintas adaptaciones y disposiciones de las cargas de trabajo que puede presentar en el momento del ejercicio aeróbico (umbral láctico). Según López Chicharro (8), el umbral láctico es la intensidad del ejercicio a partir de la cual se producen elevaciones en la concentración del lactato en la sangre, que inicia la contribución anaeróbica para la producción de energía para el ejercicio desarrollado (8).

La utilización del lactato es la forma quizás más útil para la intensidad del ejercicio aeróbico de una forma más individual, sin embargo, también tiene varias limitaciones que hay que considerar (6):

- Temperatura ambiente, la deshidratación y el lugar de la muestra (venosa o arterial) pueden afectar los resultados de niveles del lactato.

- Es dependiente de la duración del ejercicio y del estado nutricional.

3.4. Percepción subjetiva del esfuerzo.

Se asienta en la valoración subjetiva numérica de la sensación por estrés al que está sometido el organismo, en este caso en el ejercicio aeróbico (Tabla 1).

Tabla 1. Escala de valoración de la percepción subjetiva del esfuerzo de Borg

Fuente: (9).

Información

8

Revista de Investigación e

en Salud

PUNTUACIÓN VALORACIÓN DEL ESFUERZO 6 Muy, muy ligero 7 8 9 Muy ligero 10 11 Moderado 12 13 Algo duro 14 15 Duro 16 17 Muy duro 18 19 Muy, muy duro 20 Máximo, extenuante

Prácticamente, la escala de Borg puede expresarse en el ejercicio como la información del organismo de un estado de fatiga y de la ventilación pulmonar (6).

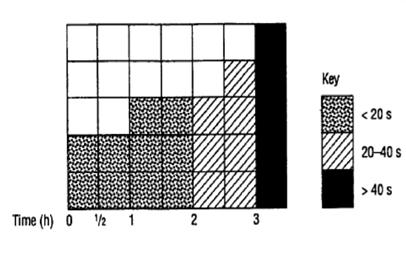

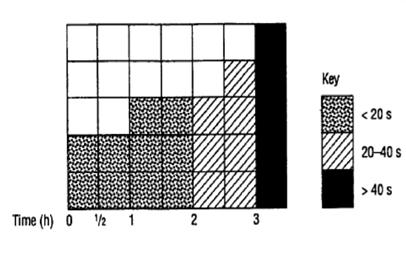

3.5. Potencia Crítica

Es la más alta intensidad, que no está ligada a un estado estable que puede mantenerse por más 20 minutos, pero -por lo general- menos de 40 minutos (9). Para obtener la potencia crítica se establece una conexión hiperbólica de la velocidad o potencia de trabajo (Ej.: la máxima distancia recorrida) con el tiempo de agotamiento (6) (9).

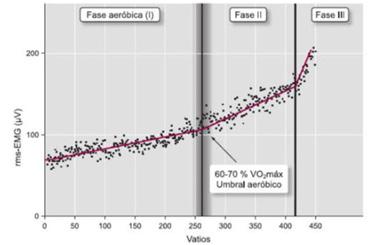

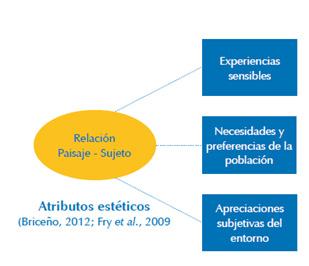

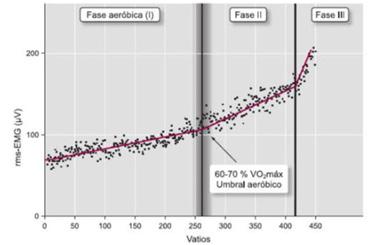

4. Modelo Trifásico de Intensidad

La intensidad como papel principal de este modelo trifásico planteado por Skinner y McLellan es un fundamental para dosificar la exposición desde el ejercicio, hasta la mayor respuesta de la potencia aeróbica (VO2 máx.). El modelo trifásico

muestra el proceso metabólico y la respuesta cardiorrespiratoria de un estado inicial (reposo) a un estado máximo de capacidad (ejercicio de máxima intensidad).

En cada una de las fases (Fase I, II y III) se dan procesos diferentes en respuesta al ejercicio; entre estas se incluye la participación selectiva o combinada de las fibras musculares (tipo I, IIa o IIx), catecolaminas, neurotransmisores (noradrenalina y adrenalina), entre otros factores que responden al ejercicio (7). En este caso, nos enfocaremos más en la primera fase (aeróbica), que es la primera que cursa el organismo durante el ejercicio y es la que más podría afectarse en pacientes post COVID-19, así como tener consecuencias en el reclutamiento de fibras musculares, basándonos en la bioenergética de las fibras musculares como se explicó anteriormente.

4.1.1. Fase I: aeróbica

Esta fase comprende los rangos del inicio del ejercicio hasta el umbral aeróbico. En esta existe un predominio del consumo de grasas como fuente de energía en comparación con la ruta metabólica aeróbica u oxidativa, y que las fibras musculares con más participación son las fibras musculares tónicas o tipo I (6). En general, los sistemas que participan dentro de la Fase I del modelo trifásico de intensidad son: el sistema neuromuscular, el neuroendocrino, el energético,

el respiratorio y el cardiocirculatorio; además del consumo de oxígeno y la percepción subjetiva del esfuerzo.

4.1.1.1. Sistema neuromuscular

Los axones de la fibras musculares de tipo I, de conducción lenta y de uso de energía de tipo oxidativo, al tener un calibre más pequeño en comparación con los otros dos tipos de fibras musculares, tiene una velocidad de contracción lenta; y, por esa razón, es posible afirmar que

9 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Fuente: (6).

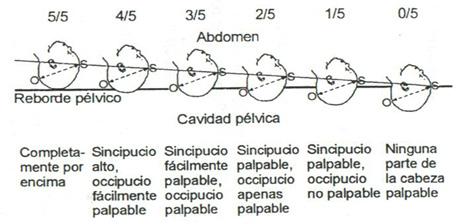

Figura 1. Modelo trifásico de intensidad del ejercicio

el desarrollo de la Fase I del modelo trifásico de intensidad se da gracias a la participación selectiva de este tipo de fibras musculares que, -desde un punto de vista metabólico- son capaces de soportar todas las exigencias energéticas durante el ejercicio (6).

Para poder realizar la contracción muscular de las fibras tipo I, el músculo necesita de energía y la obtiene del ATP mitocondrial para el metabolismo aeróbico (dependientes del oxígeno). Para ello, es necesario una buena respuesta pulmonar y cardiocirculatoria, para transportar principalmente el oxígeno a las fibras musculares.

4.1.1.2. Sistema neuroendocrino

La respuesta hormonal depende de la intensidad del ejercicio a la carga absoluta del trabajo realizado (10). El organismo siempre va a tratar de adaptarse a la situación en la que se encuentre (en este caso, el ejercicio), como respuesta a estos estímulos del eje simpaticoadrenal, con el fin de activar los diferentes sistemas y órganos para facilitar la producción y recolección de energía necesaria especialmente en las fibras de tipo I (9).

4.1.1.3. Sistema energético

Los sistemas aeróbicos (oxidativos), al ser los que predominan en la Fase I del modelo trifásico, permiten una participación selectiva de las fibras musculares de tipo I por la demanda de energía en cantidades que son completamente bajas (10). Además, en esta fase, la oxidación celular es el elemento que dará la mayor parte de energía a través de macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) (6).

4.1.1.4. Sistema respiratorio

A diferencia de las Fase II y III del modelo trifásico, en la Fase I existe un aumento y una mayor participación en la extracción de oxígeno para responder satisfactoriamente a las demandas energéticas de las fibras musculares durante el ejercicio físico. En esta fase, que se da como

respuesta inicial en el ejercicio, la ventilación pulmonar incrementa de forma lineal, mejorando la capacidad de difusión del O2 y el CO2 por la apertura de los capilares pulmonares.

4.2. Consecuencias musculares

La bioenergética de las fibras musculares se ejecuta dependiendo el tipo de trabajo que se vaya a realizar (aeróbico, anaeróbico láctico o aláctico), ya sea con el uso del oxígeno como fuente principal o bien a los glúcidos, grasas o proteínas. Esto hace referencia muy clara a la actividad enzimática mitocondrial que puede reducirse en un porcentaje considerable, más que todo en las fibras tónicas o tipo I, por el requerimiento principal del oxígeno como fuente de energía. La reducción de la actividad enzimática mitocondrial puede producir una disminución de la producción del ATP de forma considerable (11).

Además, se debe considerar que, dentro del campo de la investigación, los autores mencionan cambios en el sistema musculoesquelético (12). Con el paso de la edad, se produce una disminución en la fuerza, o la cantidad de energía que produce un músculo. Tal es el caso de la fuerza muscular de la extremidad inferior, que presenta una reducción progresiva del 40% desde los 30 y 80 años (13).

Por otro lado, la capacidad del músculo de contraerse continuamente a niveles submáximos hace referencia a la resistencia muscular, que a pesar de verse mejor conservada que la fuerza, también disminuye con la edad. A medida que los músculos envejecen, se vuelven más pequeños; esta reducción de la masa muscular es mayor en las extremidades inferiores que en las superiores (14).

4.3. Bioenergética de las fibras musculares

Para que el músculo esquelético obtenga energía y transforme esta en energía mecánica necesita de los sustratos energéticos que son las grasas e hidratos de carbono. Las proteínas también

Información

10

Revista de Investigación e

en Salud

actúan como sustratos energéticos, pero solamente en ejercicios muy prolongados o en ayuno.

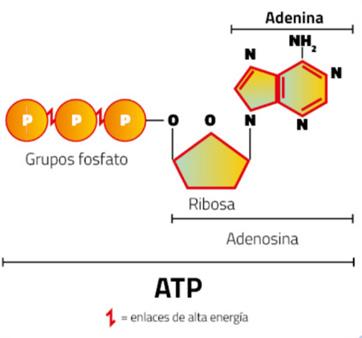

Todos estos sustratos mencionados no son usados de primera mano por la célula muscular, sino que tienen que transferir la energía que tengan en sus enlaces químicos para conservar la cantidad adecuada de trifosfato de adenosina (ATP), porque la energía de este compuesto químico de alta energía es la única que puede ser absorbida por la célula muscular para poder transformarla en energía mecánica. De esta manera, la bioenergética de las células musculares esqueléticas va a requerir una cantidad necesaria de producción de ATP, para cumplir con las demandas energéticas en una determinada actividad física (15).

4.3.1. Metabolismo de los fosfágenos

Durante la actividad física, el sistema musculoesquelético utiliza las reservas energéticas provenientes de los sustratos, por los cuales obtiene energía química para producir energía mecánica o estática, gracias a la ingestión diaria de nutrientes. Desde el aspecto energético, el ATP, ADP (difosfato de adenosina), y el AMP (monofosfato de adenosina) son los principales representantes de las moléculas omnipresentes de nuestras células.

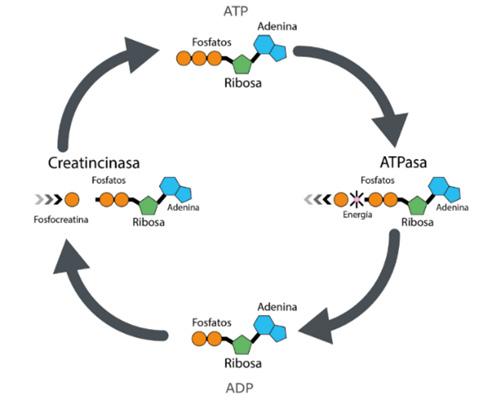

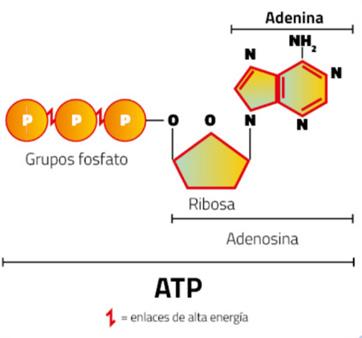

Estas moléculas están compuestas por (Figura 2):

- Una base de pirimidina (adenina en el ATP).

- Un monosacárido ribosa (o desoxirribosa).

- Al menos un grupo de fosfato.

Fuente: (16).

Cuando la adenina se une a una ribosa tenemos a un nucleótido (adenosina). Cuando se agrega un fosfato a la posición 5 de la ribosa en la adenosina obtendremos adenosín-monofosfato (AMP). Si a este nucleótido le agregamos otro grupo de fosfato tendremos adenosín-difosfato (ADP), y si agregamos un grupo de fosfato más, obtendremos adenosín-trifosfato (ATP) (16).

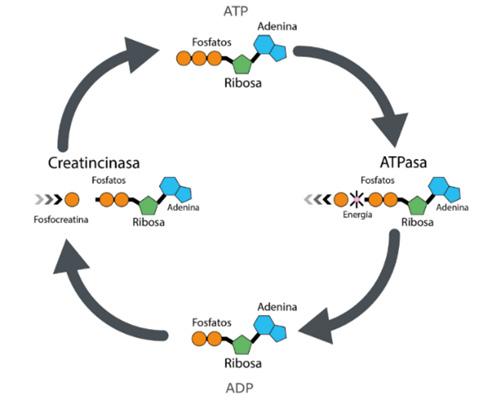

Cuando comienza la actividad muscular, la energía obtenida del ATP que se encuentra

almacenado en las fibras musculares esqueléticas se consume velozmente, del que se desprende un átomo del grupo fosfato para producir energía, formando ADP como resultado. El sistema fosfágeno es el encargado de reponer este átomo perdido a partir de la fosfocreatina almacenada también en el músculo, volviendo a proporcionar energía.

En este sistema actúan dos enzimas catabolizantes principales (Figura 3):

11 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Figura 2. Estructura química del ATP

Fuente: (17).

- Adenosín trifosfatasa (ATPasa), que descompone el ATP separando un grupo de fosfato para obtener energía y ADP.

- Creatinsinasa, que se encarga de descomponer la fosfocreatina para agregar el grupo fosfato perdido y formar nuevamente ATP.

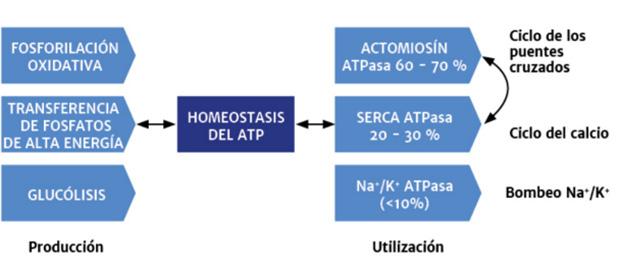

“La actividad en la enzima ATPasa en la interacción actina-miosina es el acontecimiento principal en la utilización del ATP durante la actividad muscular” (15).

La mayor parte de hidrólisis de ATP en el ejercicio muscular se debe a la actividad de la adenosín trifosfatasa o ATPasa de la miosina. La enzima ATPasa de la bomba sodio-potasio también hidroliza ATP para recuperar el potencial de

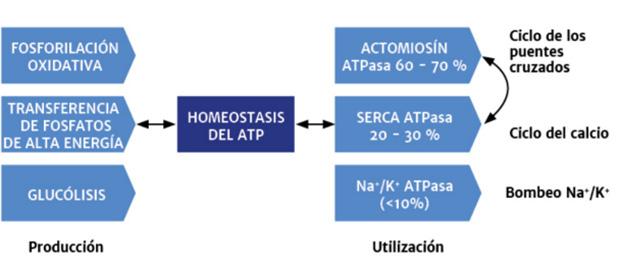

membrana durante la relajación muscular (15). La utilización de la energía obtenida del ATP en el ejercicio se ejecuta por la acción de tres enzimas ATPasas en la contracción muscular (Figura 4) (16):

- Actomiosín ATPasa, que autoriza el desplazamiento de las moléculas de miosina modificando su conformación.

- SERCA ATPasa, que inserta nuevamente el calcio dentro del retículo sarcoplásmico para la relajación muscular.

- ATPasa de la bomba de sodio y potasio (Na+/k+), que restaura el equilibrio iónico después de una despolarización de la membrana celular para recuperar el potencial de membrana en reposo.

Fuente: (16).

Información

12

Revista de Investigación e

en Salud

Figura 4. Utilización del ATP durante la contracción muscular

Figura 3. Sistema Fosfágeno

4.3.2. Rutas metabólicas para la resíntesis de ATP durante el ejercicio.

La restitución de ATP en el ejercicio puede darse rápidamente, de tal forma que no llegue a modificarse las concentraciones intracelulares de ATP. Para que esto sea posible, se necesita un equilibrio perfecto de la hidrólisis de ATP y si resíntesis (ATP → ADP→ ATP). En su gran parte, el ATP de la célula se recupera por la energía que se dan en el catabolismo celular de macronutrientes como las grasas, hidratos de carbono o proteínas. En algunas situaciones estos procesos pueden darse también sin la participación del oxígeno procedente del aire atmosférico y la energía se obtiene del citoplasma celular, a esto se los denomina “rutas metabólicas anaeróbicas”.

La mayor parte de esta restitución o reposición de ATP en la célula muscular se da mediante la fosforilación oxidativa. En este proceso es muy importante la disposición de oxígeno, a esto se conoce como “metabolismo aeróbico”. Desde una perspectiva conceptual es posible establecer la clasificación de los sistemas energéticos acordes al tipo de sustrato utilizado (Tabla 2).

Aclarando que no se produce una participación unitaria de sistemas, y mucho menos durante el ejercicio, sino se emplea un gran porcentaje de participación de uno a otro sistema dependiendo del trabajo en el ejercicio que se vaya a realizar:

A. Metabolismo de los fosfágenos.

B. Metabolismo de los hidratos de carbono (glucólisis citosólica y oxidación).

C. Metabolismo de grasas (oxidación) .

D. Metabolismo de las proteínas (oxidación).

Tabla 2. Agrupación de los sistemas de producción de ATP en el músculo esquelético

CITOSOL MITOCONDRIA

La utilización de los términos “aeróbico” y “anaeróbico” en fisiología del ejercicio es más una cuestión didáctica que realmente fisiológica. El denominado metabolismo “anaeróbico” no se refiere a una ruta metabólica que funciona en ausencia de oxígeno, sino que no utiliza oxígeno (10).

CONCLUSIONES

Como medidas preventivas contra la COVID-19 establecidas por la Organización Mundial de la Salud se encuentra el aislamiento, no obstante, este que puede favorecer un comportamiento sedentario, reduciendo la actividad física o actividades cotidianas, y así, aumentar el riesgo de padecer otras enfermedades o empeorar patologías precedentes.

En un estudio se indica que el reposo en cama por tres semanas en personas de 20 años reduce la capacidad aeróbica en mayor medida que en tres décadas de envejecimiento, y que para recuperar esta capacidad aeróbica perdida se necesitaron seis meses de entrenamiento promedio (18).

El proceso de obtención de energía por parte de las fibras musculares (16), y aún más durante el ejercicio físico, principalmente en la Fase I del modelo trifásico de la intensidad del ejercicio (6), depende mucho de las concentraciones de oxígeno que el organismo recibe del medio externo a través del sistema respiratorio; mismas que, en pacientes post COVID-19 podrían verse alteradas, creando un desequilibrio en la bioenergética de las fibras musculares que

13 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Fuente: (16).

CARBONO

glucolítico GRASAS PROTEÍNAS

FOSFOCREATINA Metabolismo Oxidativo HIDRATOS DE CARBONO HIDRATOS DE

Metabolismo

Revista de Investigación e Información en Salud

llevaría al paciente a disminuir el rendimiento físico, provocando que se llegue a una posible vida sedentaria. Por lo que el trabajo en cuanto a dosificación de la intensidad de los ejercicios

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

aeróbicos (7) debe darse por un profesional del movimiento, de modo que se obtengan mejores resultados en el pronóstico del paciente.

1. Medicine ACoS. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Décima ed. Madrid: Wolters Kluwer; 2018.

2. Di Wu ea. The SARS-CoV-2 outbreak: What we know. International Journal of Infectous Diseases. 2020 Febrero; 94.

3. Murthy S GCFR. Care for Critically Ill Patients With COVID-19. Journal of the American Medical Association. 2020 Marzo; 323(15).

4. Lau HM NGJALESEHD. A randomised controlled trial of the effectiveness of an exercise training program in patients recovering from severe acute respiratory syndrome. Australian Journal of Physiotherapy. 2005; 51(4).

5. Almekhlafi ea. Presentation and outcome of Middle East respiratory syndrome in Saudi intensive care unit patients. Critical Care. 2006 Mayo; 20(1).

6. López Chicharro VCCL. Fisiología del entrenamiento aeróbico, una visión integrada Madrid: Medica Panamericana; 2013.

7. López Chicharro VC. Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad Madrid: AUTOR EDITOR; 2018.

8. Lopez Chicharro VC. Umbral Láctico, bases fisiológicas y aplicación al entrenamiento Madrid: Medica Panamericana; 2017.

9. Lopez Chicharro FV. Fisiología del Ejercicio Madrid: Medica Panamericana; 2006.

10. José López Chicharro LMLM. Fisiología Clínica del Ejercicio Madrid: Medica Panamericana; 2008.

11. Cesar Kalazich ea. Orientaciones Deporte y COVID-19: Recomendaciones sobre el retorno a la actividad física y deportes de niños niñas y adolescentes. Rev Chil Pediatr. 2020 Julio; 91(7).

12. M V Narici ea. Muscular adaptations to resistance exercise in the elderly. J Musculoskel Neuron Interact. 2004 Junio; 4(2).

13. A Aniansson LSAREL. Muscle function in 75 years old men and women. A longitudinal study. Scand J Rehabil Med Suppl. 1983; 9(92).

14. Medina IA ea. Ejercicios que apoyan el funcionamiento físico en adultos mayores con sarcopenia. Sanus. 2018 Enero-Abril; 3(5).

15. Chicharro L. Umbral Láctico Madrid: Medica Panamericana; 2017.

16. López Chicharro AFV. Bioenergética de las Fibras musculares Madrid: AUTOR EDITOR; 2017.

17. nutrición M. Mundo Nutrición. [Online].; 2016 [cited 2020 Agosto 1. Available from: https:// mundonutricion.es/es/noticias/28_sistema-fosfageno-1.html.

18. McGuire ea. A 30-year follow-up of the Dallas Bed Rest and Training Study: I. Effect of age on the cardiovascular response to exercise. Circulation. 2001 Septiembre; 104(12).

19. Medicine ACoS. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Décima ed.: Wolters Kluwer; 2018.

14

Artículo Científico

SÍNDROME DE BURNOUT: QUEMADO POR EL ESTRÉS LABORAL

En estudiantes de Cuarto Año de Clínica Odontológica de la Universidad Privada del Valle subsede La Paz, periodo II/2018

BURNOUT SYNDROME: BURNED BY WORK STRESS

In Fourth Year students of the Dental Clinic at Universidad Privada del Valle, La Paz, period II/2018

María Liliana Rios Antezana 1. Ana Valeria Yujra Jallasi 2.

1. Odontóloga. Maestría en Educación Superior. Docente de Semiología General Y Estomatológica y de Semiología y Patología de Internado. Carrera de Odontología. Universidad Privada del Valle. liliana.rios.antezana@gmail.com

2. Interna de la Carrera de Odontología. Universidad Privada del Valle. valeriaana550@gmail.com

RESUMEN

Introducción: El Síndrome de Burnout es un problema creciente que comprende alteraciones físicas somáticas y psicológicas; así como ausentismo laboral y estrés emocional en estudiantes de la Carrera de Odontología.

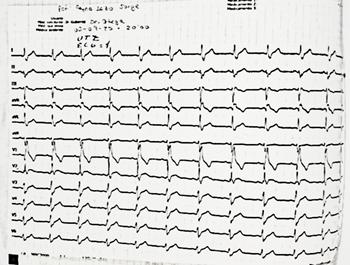

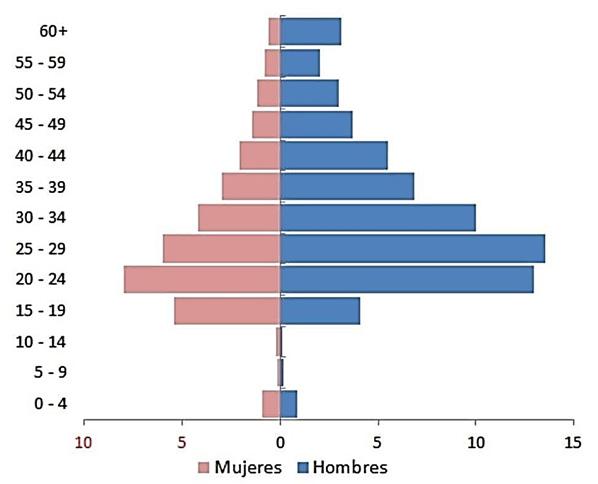

Objetivo: Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en estudiantes de 4to año de la Carrera de Odontología de la Clínica Odontológica Univalle La Paz, periodo II/2018 en las tres dimensiones del síndrome y según sexo, aplicando la encuesta MBI formulada por la Dra. Maslach.

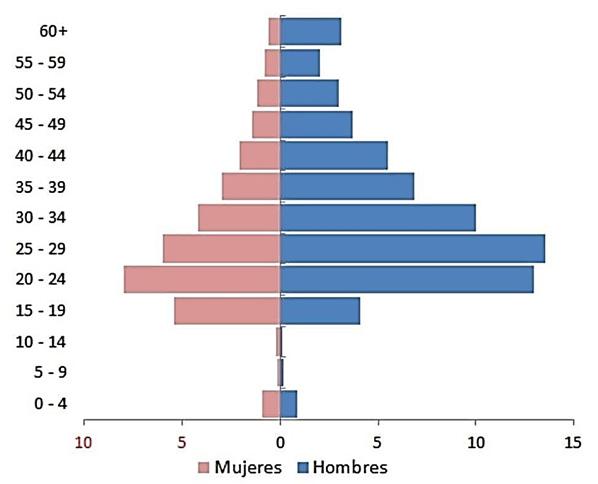

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, prospectivo con una muestra de 31 alumnos entre 22-24 años, de ambos sexos, de la Clínica Odontológica de la Universidad Privada del Valle del departamento de La Paz. Además, se aplicó el Tratamiento Estadístico de U de MannWhitney como prueba de confiabilidad del 95%´, y con un valor de significancia de 0,05(P< 0,05) por medio del paquete IBM SPSS Statistics V 25.0 (2018).

Resultados: Se evidencia un 61% de agotamiento emocional y mayor en el sexo femenino; un 42% de despersonalización, igualmente mayor en el sexo femenino, y un 29% de realización personal con mayor prevalencia en el sexo masculino.

Discusión: Se concluye que existe un Alto Nivel en la dimensión de ‘Cansancio Emocional’ y ‘Despersonalización’; y un Bajo Nivel en ‘Realización Personal’.

Palabras claves: Cansancio emocional. Despolarización. Estrés. Realización Personal. Síndrome de Burnout.

ABSTRACT

Introduction: Burnout Syndrome is a growing problem that includes physical, somatic and psychological alterations; as well as absenteeism from work and emotional stress in students of the Dentistry Department.

Objective: To determine the prevalence of Burnout Syndrome in 4th year students of the Dentistry Department from the Univalle Dental Clinic, La Paz, period II/2018 in the three dimensions of the syndrome, and according to sex, applying the MBI survey formulated by Dr. Maslach.

Methodology: A descriptive, cross-sectional, prospective study was carried out with a sample of 31 students between 22-24 years old, of both sexes, from the Dental Clinic at the Universidad Privada del Valle in La Paz. In addition, the MannWhitney U Statistical Treatment was applied as a

15 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Fecha de Recepción: 17.08.2020 Fecha de Aprobación: 28.09.2020 De página 15 hasta 23

Revista de Investigación e Información en Salud

95% reliability test, and with a significance value of 0,05 (P <0,05) using the IBM SPSS Statistics V 25.0 (2018).

Results: 61% of emotional exhaustion is evidenced and greater in the female sex; 42% depersonalization, equally higher in the female sex, and 29% of personal fulfillment with a higher prevalence in the male sex.

Discussion: It is concluded that there is a High Level in the dimension of "Emotional Tiredness" and "Depersonalization"; and a Low Level in ‘Personal Achievement’.

Keywords: Burnout syndrome. Depolarization. Emotional tiredness. Personal fulfillment. Stress.

INTRODUCCIÓN

El término burnout fue utilizado por primera vez desde la década de los 70, por el psicoanalista estadounidense Herbert Freundenberger, en un hospital de Nueva York y reconocido por la psicóloga social Christine Maslach y Susana Jackson, definido como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal (1) (2).

El término se originó del lenguaje de los deportistas anglosajones, cuya traducción al español significa “estar quemado”, para referirse a los problemas de fatiga y cansancio profesional en el área de atención y trabajo con personas, que combina la salud y necesidades sociales; pero no significa que en cualquier desempeño laboral esté presente el agotamiento (2).

Maslach y Jackson evalúan este síndrome como un proceso de manera secuencial, por etapas diferentes, además de describir las tres dimensiones o componentes del síndrome:

1. Cansancio emocional, caracterizado por la pérdida continúa de energía, sentido de desgaste y agotamiento.

2. Despersonalización, desarrollo de actitudes negativas hacia otras personas, es decir, distancia frente a los problemas, e incluso culpar a los propios pacientes de los problemas que ocurren al profesional, llegando a considerar a estas personas como objetos, y desmotivación.

3. Falta de realización personal, actitud negativa hacia su trabajo y hacia sí mismo con manifestaciones pseudodepresivas y con tendencia a la huida, agotamiento físico y psíquico, una actividad negativa hacia los propios logros, una moral baja, descenso de la productividad en el trabajo, llevando a una baja de autoestima (1) (2).

Desde hace unos años, se ha puesto atención a los profesionales que brindan algún tipo de asistencia médica, odontológica y áreas de salud; dichas profesiones presentan el riesgo de padecer estrés en ascenso, alcanzando una preocupante atención hacia la sociedad actual. El estrés laboral es cada vez más importante en nuestro medio, especialmente en esta última década; fenómeno que se manifiesta tanto a nivel individual y/o grupal; que es una respuesta física y emocional negativa. Esto ocurre cuando el trabajo requerido no coincide con el individuo, por lo tanto, lleva a un trastorno de adaptación entre el personal de trabajo y el estrés. De esta manera, el Síndrome de Burnout afecta a todo el personal de los servicios de salud (1) (2).

Christine Maslach, es una experta investigadora del Síndrome de Burnout y autora del Maslach Burnout Inventory, que es la evaluación más utilizada para este síndrome, refiriéndose a una situación frecuente en trabajadores de la salud, especialmente a los odontólogos, por el contacto directo de terceros(pacientes). Esta evaluación se basa en un inventario de preguntas cotidianas relacionadas con el trabajo que ejerce cada persona, y que, a partir de ellas, se puede identificar algunos factores que alteren o provoquen el mencionado síndrome.

16

El Síndrome de Burnout se ha encontrado en estudiantes de la Carrera de Odontología, y este se encuentra en los niveles más altos, es decir, que son aquellos con mayor experiencia clínica, recién egresados y, así mismo, entre odontólogos. Se caracteriza por un cansancio y desgaste emocional; pérdida de interés hacia los pacientes y actitudes defensivas o agresivas; desmotivación profesional y distancia de otras áreas de su vida siendo su profesión el centro de interés.

La excesiva carga horaria y las tareas académicas suelen producir fatiga crónica, depresión, ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, frustración y el desarrollo de actitudes pesimistas. También, se ha demostrado que el estilo de vida de los estudiantes o futuros profesionales que ofrecen servicio asistencial se ve modificado por la exigencia académica en los cursos clínicos avanzados, siendo que la práctica odontológica es una de las profesiones de la ciencias de salud más relacionada con el estrés, patologías cardiovasculares y trastornos musculoesqueléticos que influyen en desertar y dejar la carrera, o la jubilación prematura de odontólogos (3) (4) (5).

Este estilo de vida lleva a un estado de tensión exagerada al que se llega por un exceso de actividad de trabajo o de responsabilidad que tiene como consecuencia trastornos físicos y psicológicos, desarrollando un estrés laboral crónico, constituyendo al Síndrome de Burnout una fase avanzada del estrés laboral y que puede llegar a causar incapacidad total para volver a trabajar (1) (5).

A partir de las tres dimensiones que se miden en el Maslach Burnout Inventory, y desde una vista práctica el estrés, se pudo evidencias que este síndrome no solo influye en la vida cotidiana del alumno; si no también en su calidad de vida general. El interés de esta investigación reside en el hecho de conocer más sobre el síndrome,

ya que la claridad en la comprensión del mismo no solamente aporta los datos ya conocidos y estudiados, sino que ayuda a determinar si se manifiestan otros, para poder después prevenir, diagnosticar y aplicar un tratamiento pertinente. Así mismo, también se busca dar soluciones oportunas enfocadas a mejorar el malestar físico y emocional asociado con el estrés de los estudiantes, a través, tal vez, de la utilización de técnicas de relajación, charlas de sensibilización acerca de la importancia de llevar a cabo una correcta alimentación, descanso fisiológico (horas de sueño), la eliminación de malos hábitos de trabajo, así como la organización de las actividades en relación con los requerimientos académicos.

Por lo tanto, el propósito general de esta investigación es determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en estudiantes de cuarto año de la Carrera de Odontología de la Clínica Odontológica Univalle; asimismo, determinar el nivel de las tres dimensiones y a qué sexo afecta más.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo tomando en cuenta una muestra de 31 alumnos, entre 22 - 24 años, de ambos sexos, de la Clínica Odontológica de la Universidad Privada del Valle del departamento de La Paz, en el periodo II/2018.

El tipo de muestreo fue no probabilístico y discrecional, con detección de un sesgo asimétrico positivo. Los criterios de inclusión fueron: que sean estudiantes de 4to año de la Carrera de Odontología; de ambos sexos. Se seleccionó a los educandos de este curso, puesto que son aquellos que tienen mayor trabajo clínico (laboral), en comparación con los otros cursos. Mientras que el criterio de exclusión principal fue que el alumno no debería tener más de 24 años.

17 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Revista de Investigación e Información en Salud

Además, se realizó el Tratamiento Estadístico por medio del IBM SPSS Statistics V 25.0 (2018), en el cual se vaciaron los datos de la investigación para aplicarlos y analizarlos, con el fin de obtener

la prueba de U de Mann-Whitney como prueba de confiabilidad del 95%, y con un valor de significancia de 0,05 (P< 0,05).

Figura 1. Modelo del Maslach Burnout Inventory, aplicado a los estudiantes de 4to año

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados:

0= NUNCA. 1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS. 2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 3= UNAS POC AS VECES AL MES. 4= UNA VEZ A LA SEMANA. 5= POCAS VECES A LA SEMANA. 6= TODOS L OS DÍAS.

1. Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.

2. Cuando termino mi jornada de trabajo, me siento vacío/a.

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento fatigado/a

4. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes.

5. Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes.

8. Siento que mi trabajo me está desgastando.

9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo

10. Siento que me he hecho más duro/a con la gente

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo

13. Me siento frustrado/a en mi trabajo

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes.

18. Me siento estimado/a después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes.

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.

21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada.

22. Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas

Fuente: Elaboración propia, en base al modelo de Maslach, 2018. El Síndrome Burnout fue medido mediante el Maslach Burnout Inventory (MBI), que es un cuestionario encaminado a conocer la formación, conservación y desaparición de poblaciones académicas; aplicándolo a 31 estudiantes de 4to año de la Carrera de Odontología de la Clínica Odontológica de la Universidad Privada del Valle - La Paz, en la gestión II/2018.

El cuestionario Maslach está planificado para llenarse en 10 a 15 minutos, y mide los 3 aspectos del síndrome (Figura 1).

La evaluación se tomó desde dos puntos de vista: el primero, a partir de los 3 niveles, alto, medio y bajo, con tabla de puntuaciones. El segundo, fue

por el total de la puntuación de cada dimensión, denominadas como subescalas o componente del síndrome:

1. Subescala de agotamiento emocional: consta de 9 preguntas, valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Estas son las siguientes: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Presenta un puntaje bajo (0-18); medio (19-26), y alto a partir de 40 puntos. Puntuación total máxima 54.

2. Subescala de despersonalización: está formada por 5 ítems, valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Las preguntas que la componen son: 5, 10, 11, 15 y 22. Presenta un puntaje bajo (<5); medio (6-9), y alto (>10). Puntuación total máxima 30.

18

3. Subescala de realización personal: se compone de 8 ítems, evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Las preguntas que la componen son: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, y 21. Esta escala se evalúa teniendo en cuenta como puntaje bajo ≤ 33 puntos, medio entre 34-39 y máximo a <33. Puntuación máxima 48.

RESULTADOS

Se obtuvieron los siguientes resultados:

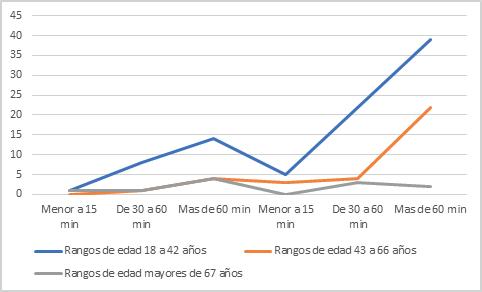

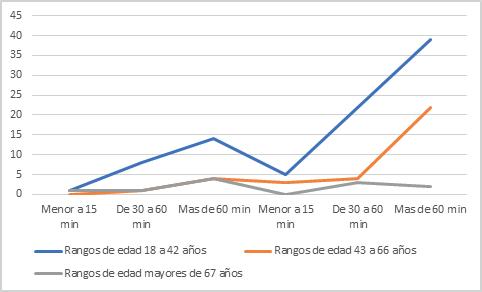

a) Cansancio emocional en niveles: En nivel alto (19), mujeres 12 y varones 7. En nivel medio (5), mujeres 3 y varones 2. En nivel bajo (7), mujeres 5 y varones 2.

b) Realización personal en niveles: En total alto (9), mujeres 6 y varones 3. En nivel medio (11), mujeres 7 y varones 4. Nivel bajo (11), mujeres 7 y varones 4.

c) Despersonalización en niveles: En total alto (13), mujeres 7 y varones 6. En nivel medio (6), mujeres 5 y varones 1. En nivel bajo (12), mujeres 8 y varones 4.

Estos datos se detallan en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia, mayo 2019.

Alto medio bajo

Fuente: Elaboración propia, mayo 2019.

Se evidencia que en los alumnos de 4to año de la Carrera de Odontología de la Universidad Privada del Valle, subsede La Paz, existe una puntuación alta en la Dimensión (Subescala) de Agotamiento Emocional, con puntuaciones altísimas, inclusive, alcanzando la máxima puntuación de 54, lo que es signo inequívoco de sufrir Burnout.

19 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Tabla 1. Prevalencia de cada dimensión, relacionada con el sexo, del Síndrome de Burnout

Figura 2. Prevalencia de la dimensión de Cansancio Emocional

19 5 7 -2 1 4 7 10 13 16 19 22

NIVEL NIVEL NIVEL DIMENSIÓN ALTO M F MEDIO M2 F3 BAJO M4 F5 TOTAL TOTAL% CANSANCIO EMOCIONAL 19 7 12 5 2 3 7 2 5 19 61% REALIZACION PERSONAL 9 3 6 11 4 7 11 4 7 9 29% DESPERSONALIZACION 13 6 7 6 1 5 12 4 8 13 42% SEXO SEXO SEXO

Revista de Investigación e Información en Salud

Figura 3. Prevalencia de la dimensión de Realización Personal

Fuente: Elaboración propia, mayo 2019.

Se puede observar que existe una puntuación igualitaria en los niveles medio y bajo en la Dimensión (Subescala) de Realización Personal, con puntuaciones bajísimas de 2; pero también, la puntuación logró alcanzar su máximo de 48. No obstante, es mayor el nivel bajo, lo que ya es indicativo de presencia de Burnout.

DESPERSONALIZACION

Fuente: Elaboración propia, mayo 2019.

A partir de la figura 4, es posible observar que existe una puntuación alta en la Dimensión (Subescala) de Despersonalización, con puntuaciones altas

de hasta 22. También se encontró puntuaciones de 0; pero, aun así, es mayor el nivel alto, también como señal de Burnout.

20

Figura 4. Prevalencia de la Dimensión de Despersonalización

9 11 11 -2 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

ALTO MEDIO BAJO

-2 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 1

ALTO MEDIO BAJO

Fuente:

Fuente:

21 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Figura 5. Prevalencia de la Dimensión de Cansancio Emocional, según sexo

Figura 6. Prevalencia de la Dimensión de Realización Personal, según sexo

Elaboración propia, mayo 2019.

1 Masculino 7 Femenino 12 0 3 6 9 12 15 1 Masculino 3 Femenino 6 0 1 2 3 4 5 6 7

Elaboración propia, mayo 2019.

En las figuras 5, 6 y 7, se evidencia que en las dimensiones de Cansancio Emocional y Despersonalización existe mayor prevalencia en el sexo femenino; sin embargo, en la Dimensión de Realización Personal, la prevalencia es mayor en el sexo masculino.

DISCUSIÓN

El Síndrome de Burnout es un problema creciente en la carrera de Odontología en diversas Universidades de Latinoamérica; podemos comparar que con respecto a la caracterización de los tres factores que componen el Síndrome de Burnout, presentes en estudios de estudiantes mexicanos, se reportó: 27% de los estudiantes en Cansancio Emocional; 37%, en Despersonalización, y 50% con Baja Realización personal (3).

Así mismo, se consiguió el dato de que en estudiantes peruanos un 45% presentaron un nivel alto de Cansancio Emocional; 41,4% un nivel alto de Despersonalización, y 45,7% presentó un nivel bajo de Realización Personal (5). Evidenciándose la presencia del Síndrome de Burnout de tal modo que, para los estudiantes, el estrés es un fenómeno aceptado como norma

de la carrera, cuya presencia se considera un indicador de esfuerzo o eficiencia; es decir, se tiene la sensación de que el estrés va de la mano del éxito en la carrera, y lo asumen como un factor intrínseco al cumplimiento de los objetivos de las asignaturas (4).

Existe un aumento del estrés a medida que avanza la carrera, y se inicia en el ciclo clínico con mayores exigencias académicas como la carga horaria, donde además de la responsabilidad del propio alumno, aparecen los problemas del tercer participante: el paciente, del cual depende el estudiante para el avance de su práctica. En consecuencia, se inician manifestaciones como: fatiga, insomnio, irritabilidad, baja o subida de peso, temor y altos niveles de ansiedad.

Todas estas características se manifiestan en los estudiantes de cuarto año de la carrera de odontología de la Universidad Privada del Valle Subsede La Paz, donde el alumno indica que se encuentra cansado física como emocionalmente por la práctica clínica, con desgano, distanciamiento con la familia y círculo social lo que le dificulta tener realización personal satisfactoria.

de Investigación e Información en Salud 22

Revista

1 Femenino 7 Masculino 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 7. Prevalencia de la Dimensión de Despersonalización, según sexo Fuente: Elaboración propia, mayo 2019.

Conclusión

Se llega a la conclusión que en los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Odontología de la Universidad Privada del Valle, subsede La

Paz, se evidencia la presencia del Síndrome de Burnout por las puntuaciones altas de Cansancio Emocional, al igual que en Despersonalización, y bajas en lo que respecta a Realización Personal.

Fuente: Elaboración propia, mayo 2019.

Se puede enmarcar que en las dimensiones de Cansancio Emocional y Despersonalización existe mayor prevalencia en el sexo femenino, pero en la dimensión de Realización Personal, la prevalencia es mayor en el sexo masculino, es decir, que presenta menor estrés que el sexo femenino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A partir de los datos vertidos en esta investigación, se crea la necesidad de seguir investigando y buscando simultáneamente posibles soluciones para evitar o disminuir el estrés, y así, el Síndrome de Burnout.

1. Calache S., Chazatar L., Jimenez E., Quiñones R. , Galvis M., Moreno S.. Factores de riesgo asociados al síndrome de Bournout en estudiantes de Odontología de la Universidad del ValleSorany Calvache REVISTA ESTOMATOLOGICA Y SALUD 2013; 21 (1): 7 – 11.

2. Visoso Salgado A., Sanchez Reyna P.A. & Mantiel Bastida N.M.. Síndrome de Bournout en la facultad de Odontología de la universidad Autónoma del Estado de México INT. J. ODONTOMAT., 6 (2) :129 – 138, 2012.

3. Preciad-Serrano Ma. De L. y Vazque Goñi J.M.. Perfil de estrés y sindrome de bournout enestudiantes mexicanos en dontologia de una universidad publica REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010 ; 48 (1) 11 – 19.

4. Perez Diaz F., Cartes Velazquez R.. Estrés y bournout en estudiantes de odontología: una situación preocupante en la formación profesional EDUCENTRO 2015 ; 7(2): 179 – 190 ISSN 2077-2874 RNPS2234.

5. Picasso Pozo M. , Huillca Castillo N., Avalos Marquez J., Omori Mitumori E., Gallardo Shuitz A., Salas Chavez M.. Sindrome de bournout en estudiantes de odontología de una universidad peruana. ARTICULO ORIGINAL ISSN 1812 -7886.

23 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

Figura 8. Comportamiento del Síndrome de Burnout

Revista de Investigación e Información en Salud

Artículo Científico

Barreras y facilitadores de acceso a la atención de salud de la población de 18 a 70 años que vive en el área de influencia del Centro de Salud Público Cerro Verde, Cochabamba, 2019

Barriers and facilitating factors in access to healthcare among population from 18 to 70 years old, living near to the Cerro Verde Public Health Center, Cochabamba, 2019

Liseth L. Arias López 1. Alfredo Aramayo 2. Elizabeth Flores 3. Equipo responsable del trabajo de campo: Est. Fernando Asturizaga Camacho; Est. Christian Vladimir Dolz Tejerina; Est. Alejandra Espinoza Vargas; Est. José Dayan Tordoya Céspedes; Est. María Alejandra Pecorani Añez; Est. José Luis Orsolini Jiménez; Est. Raiza Pardo Mejía

1. Médico. Magíster en Salud Pública con mención en epidemiología. Jefa del ciclo clínico de la Carrera de Medicina de la Universidad Privada del Valle. Docente de Post grado de la Universidad Mayor de San Simón y de la Universidad Siglo XX. Participó como investigadora nacional e internacional en temas de políticas de salud, VIH, género, niñez y adolescencia, con más de 19 años de experiencia profesional. Universidad Privada del Valle, Cochabamba. lariasl@univalle.edu

2. Médico. Diplomado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo en Salud USAID. Diplomado en Investigación. Postgrado en Salud Pública con Mención en Gerencia de Sistemas de Salud. Postgrado en Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. Coordinador Adjunto de Investigación en Salud, Universidad Privada del Valle, Cochabamba. aaramayoa@univalle.edu

3. Médico. Postgrado en Salud Pública con mención en Gerencia de Sistemas de Salud. Diplomado en Educación Superior. Diplomado en Gestión de Instituciones Sociosanitarias. Diplomado en Gestión de Calidad y Auditoría Médica. Médico clínico del Hospital Psiquiátrico SJDD. Docente de Administración Hospitalaria Universidad Privada del Valle, Cochabamba. efloresa@univalle.edu

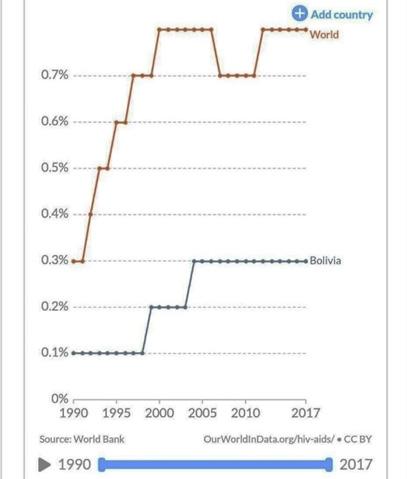

RESUMEN

La posibilidad que tiene cada individuo de hacer uso de los servicios cuando lo requiere es la expresión de la cobertura universal; es entonces cuando se habla del acceso efectivo. Para conocer la situación actual se planteó el presente estudio, cuyo objetivo fue determinar las barreras y los elementos facilitadores de acceso a la atención en salud de la población que habita en el área de intervención del Centro de Salud Público de Cerro Verde. Es así como se diseñó un estudio descriptivo, transversal, cuantitativo.

El tamaño muestral fue de 245 encuestas, utilizando un cuestionario estructurado con información sobre las características sociodemográficas, el empleo de los servicios de salud y la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios prestados. El estudio

demostró que, entre las personas que acudieron al centro de salud en los últimos 12 meses, la mayor proporción de barreras correspondió a la dimensión de accesibilidad y de contacto, en cambio la dimensión de aceptabilidad podría ser reconocida como un elemento facilitador.

Así mismo, es importante resaltar la opinión que tienen los usuarios respecto al acercamiento social y cultural para la utilización de los servicios de salud. Con estos resultados podemos afirmar que, si bien existieron avances en lo que se refiere a acceso efectivo en nuestro país, aún persiste la necesidad de enfocar nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de los servicios de salud y se requerirá una acción conjunta con otros sectores para reducir las barreras y facilitadores identificados en el presente estudio.

24

Fecha de Recepción: 06.02.2020 Fecha de Aprobación: 22.08.2020 De página 24 hasta 35

Palabras clave: Acceso a los servicios de salud. Barreras de acceso en Salud. Equidad en Salud. Facilitadores de acceso a la Salud. Sistema de salud.

ABSTRACT

The possibility that each person must use the health services when is required is the expression of universal coverage; it is when we talk about effective access. In order to know the current situation, we proposed the present study with the objective to determine the barriers and facilitating elements of access to health care of the population that lives in the intervention area of Cerro Verde Public Health Center. This study was descriptive, cross-sectional and qualitative.

The sample was 245 surveys, using a structured questionnaire with information of sociodemographic characteristics, the use of health services and the availability, accessibility and quality of the services provided. The study showed that, among the people who went to the health center in the last 12 months, the highest proportion of barriers of accessibility and contact, instead the dimension of acceptability was recognized as a facilitating element.

It is also important to highlight the perception that users have regarding to the social and cultural during the use of health services. With these results we can appreciate the advances in terms of effective access in our country, but it is still necessary to focus our efforts improving the quality of health services and reduce the barriers and facilitators identified in the present study joining actions with other sectors.

Keywords: Access to health services. Access barriers in health. Facilitators of access to health. Health system. Health equity.

INTRODUCCIÓN

La importancia de la salud es reconocida tanto por su valor intrínseco, como por el rol que juega en el desarrollo humano y social; es así como las

sociedades con mayor capacidad de asegurar la salud de sus poblaciones tienen mejores niveles de desarrollo humano, de forma individual como colectiva (1).

El derecho a la salud fue reconocido de forma global en el tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, y puesto en vigor en 1976. Este reconoce que toda persona debe disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que debe garantizarse a través del acceso a los factores determinantes de la salud, y mediante un sistema de atención a la salud que sea accesible para toda la población.

Estos determinantes sociales de la salud (DSS), definidos como "aquellos factores y mecanismos por los cuales las condiciones sociales afectan el nivel de salud", incluyen las características del contexto social por las cuales las condiciones sociales en que la gente vive y trabaja se traducen en efectos sobre la salud (1).

El sistema sanitario por sí mismo viene a ser un determinante de la salud; ya que interacciona y puede modificar el efecto de otros determinantes sociales, y tiene la responsabilidad de desempeñar una función activa en las condiciones sociales que afectan el nivel de salud, a través del acceso equitativo a los servicios de atención (2); se le ha asignado el derecho a la protección de la salud, esto significa la responsabilidad para establecer un mecanismo que asegure los elementos de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención sanitaria (1).

Es por todo esto que la Asamblea Mundial de la Salud ha exhortado a los países a que promuevan la disponibilidad y el acceso universal a los bienes y servicios esenciales para la salud y el bienestar, haciendo especial énfasis en la equidad, ya que esta promueve que cada persona tenga la misma oportunidad de obtener su máximo potencial en salud y que nadie esté en desventaja para alcanzarlo (2).

25 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

El Instituto de Medicina de los Estados Unidos de Norte América cita tres elementos principales para las instituciones prestadoras de servicios de salud, particularmente en el ámbito del sector público: el acceso, la calidad y los costos (1); en este sentido, resulta relevante definir primero el concepto de acceso a los servicios de salud.

1. Acceso y Salud

Se considera accesibilidad como el grado de ajuste entre las necesidades de los usuarios y los recursos de la atención de salud (2). Según Abedis Donabedian, el acceso es resultado de variables que van más allá de la disponibilidad de recursos y se centra en aspectos socio-organizacionales y geográficos (2). Donabedian, en su libro Aspects of Medical Care Administration, afirma que:

“La prueba de acceso es el uso de servicios, no simplemente la presencia de una instalación, y que el acceso puede en consecuencia ser medido por el nivel de uso en relación con la necesidad” (3).

Según Andersen y Aday, por su parte, sostienen que el acceso a la atención de salud está determinado por las políticas de salud, las características del sistema sanitario y de la población de riesgo; así como la utilización de los servicios y la satisfacción del usuario. En este sentido, enfatizan el modo en cómo las políticas de salud determinan las características del sistema y de la población de riesgo, las cuales, a su vez, influencian la utilización de los servicios y la satisfacción de los usuarios.

Andersen y Davidson, por otro lado, identifican cuatro dimensiones de las cuales depende el acceso: características contextuales (sistema de salud, familia y comunidad); características individuales; conductas de salud y resultados. Estos autores consideran que las características contextuales e individuales determinan las conductas de salud y los resultados del proceso de acceso, las cuales retroalimentan a las otras dimensiones (2).

Por su parte, Tanahashi incorpora el concepto de acceso en su "Modelo de Cobertura Efectiva", definiendo cobertura efectiva como la proporción de la población que recibe atención eficaz; plantea que en el proceso de acceso existe una interacción entre aspectos específicos de la provisión de servicios y de la población, que es influenciada tanto por las características del sistema de salud como por los recursos y capacidades de la población para reconocer necesidades y buscar atención.

Este modelo es útil para analizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria porque facilita la identificación de grupos específicos con necesidades insatisfechas e identifica las barreras y facilitadores que obstaculizan o favorecen el logro de la cobertura efectiva en cada uno de tales grupos (2).

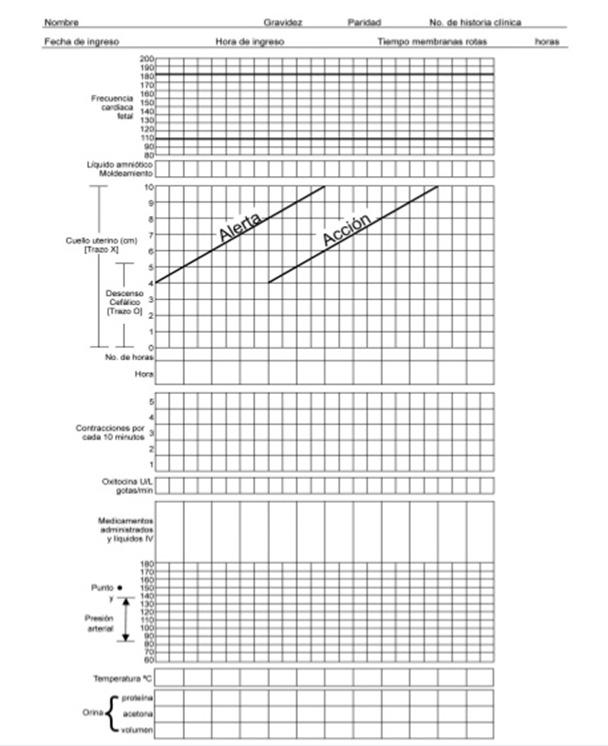

Según lo mencionado por Hirmas (2013), el modelo de Tanahashi considera cinco etapas en el proceso de acceso para obtener cobertura efectiva:

I) Disponibilidad, entendida como disponibilidad de servicios del programa o centro de atención, recursos humanos, equipos, insumos, infraestructura e información;

II) accesibilidad, asociada a accesibilidad física como: distancia, conectividad, existencia y tiempo de transporte; organizacional/administrativa, relacionada con requisitos administrativos para la atención, y con la modalidad para obtener horas y horarios de atención, y financiera, relacionada con el costo de transporte, gasto de bolsillo y pérdida de ganancia en el trabajo;

III) aceptabilidad de los servicios, que depende de la percepción de las prestaciones, influenciada por factores sociales, culturales y religiosos, creencias, normas y valores, trato y privacidad, entre otros;

IV) contacto con el servicio, entendido como la continuidad de la atención dada por la adaptación de los servicios de salud al paciente y por la calidad de la atención; y

V) cobertura efectiva (2).

Investigación

Información

26

Revista de

e

en Salud

Este modelo menciona que el acceso o abandono de los servicios de salud puede explicarse por elementos facilitadores y obstáculos identificables en las distintas fases del modelo, donde hay grupos sociales -en general las poblaciones más vulnerables- que enfrentan diversas barreras y no tienen contacto con los servicios (2).

Otro modelo mencionado es el planteado por la Royal Society of Medicine, que considera que el concepto de acceso debe abordarse al menos en tres dimensiones:

I) Disponibilidad de los servicios: médicos, camas de hospital, equipamiento, etc.

II) Capacidad de los servicios para ser utilizados con el propósito de otorgar atención médica equitativa.

III) La existencia de barreras para la utilización de los servicios, pudiendo estas ser:

a. Barreras personales: el reconocimiento por el paciente de sus necesidades de servicios y de buscar atención médica representan el primer escalón para tener acceso a los servicios, así como las experiencias previas que tiene el paciente en relación con el servicio.

b. Barreras económicas: importantes sobre todo cuando se trata de servicios del sector privado. Aunque a pesar de que los servicios públicos de salud por lo general son gratuitos, puede haber costos extra que no son tomados en cuenta y que los pacientes no pueden pagar como: tiempo perdido por faltar al trabajo, transporte a las unidades médicas, atención dental, etc.

c. Barreras organizacionales: diferimientos y tiempos de espera a causa de sobredemanda o una utilización ineficiente de los recursos.

d. Barreras sociales y culturales: se refieren a las disposiciones sociales para acceder a los servicios de salud y los factores culturales de los individuos o grupos que limitan el acceso a los mismos (1).

Tomando en cuenta ambos modelos, cobran importancia para este análisis las barreras de acceso a los servicios de salud, que se definen como aquellos “factores tanto del individuo como del entorno que impiden o dificultan que estos grupos accedan a servicios de atención y diagnóstico con calidad y oportunidad, dentro de un sistema de atención integral en salud” (3). Las barreras también pueden ser organizadas desde la oferta y la demanda.

Las barreras de oferta se identifican porque tienen que ver con aspectos organizacionales o institucionales: como lo es la falta de centros de atención o una mala calidad del servicio, se escuchan expresiones como “muchos trámites para la cita” y el “no lo atendieron”, y respecto a la calidad del servicio como es el caso de “mal servicio o cita distanciada en el tiempo”.

Las barreras relacionadas con la demanda de salud como la falta de dinero, que impiden que las personas puedan utilizar los servicios médicos. Dentro de las barreras de demanda se pueden identificar tres tipos: el primero, relacionado con los costos asociados a la demanda del servicio, como la “falta de dinero” o “no tuvo tiempo”. El segundo, tiene que ver con la percepción que se tiene sobre la gravedad del problema de salud, donde se encuentra “el caso era leve”; por último, las barreras relacionadas con la cultura y el conocimiento acerca del Sistema de Salud, tal es el caso de “no confía en los médicos”.

A esto se agrega un cuarto tipo de barrera de demanda que trata de las barreras geográficas como una forma de exclusión que se expresa en la dificultad que tienen las personas para acceder de manera oportuna y adecuada a los servicios de salud, estas barreras pueden ser:

a) Dificultades propias de la localización de su comunidad;

b) carencia de vías de comunicación adecuadas; o

c) distribución física de los servicios de salud.

27 Volumen 15 Número 39 2do Semestre, 2020 ISSN2075-6208

2. Descripción de la zona de estudio

Ahora bien, en lo que respecta a la zona de Cerro Verde, tiene una extensión aproximada de 90 hectáreas; está situada en la zona sudeste de la ciudad de Cochabamba, limita al este con la Laguna Alalay–Circuito Bolivia; al oeste con las Avenidas Barrientos y Pulacayo; al norte con el área del Casco Viejo y al sud con la Avenida Suecia (4).

El área se caracteriza por ser una zona de migrantes, en mayor porcentaje del área rural, especialmente de La Paz, Oruro y Potosí; como ocupación, la gran mayoría de ellos tiene actividad comerciante ambulatoria en los diferentes mercados, u otros con múltiples actividades.

El idioma que habla la población incluye principalmente español, quechua y aimara. En su mayoría son inquilinos temporales, existen pocos dueños de casas. El área de influencia del C.S. Cerro Verde incluye a 9 Organizaciones Territoriales de Base OTB del distrito 6 (10).

La Zona cuenta con un Centro de Salud que ofrece servicios a una población de 26.685 personas, aproximadamente, según la entrevista realizada a la Dra. Z. Lucas, Directora del Hospital, principalmente a aquellas de bajo ingresos.

La organización se enfoca particularmente tanto en la prevención de enfermedades como en la provisión de asistencia médica (pediatría, ginecología, laboratorio, psicología y atención médica general) (10).

Con relación al equipamiento e instrumental para hacer exámenes e identificar enfermedades, según entrevista con la administradora del centro, este es aún insuficiente. Además, el centro manda a miembros del personal a hacer visitas frecuentes a las comunidades rurales con el objetivo de educar a los adolescentes sobre la salud sexual, higiene personal y prevención de enfermedades (5).

El centro de salud está situado a 20 minutos del centro de la ciudad. La Dra. Lucas dijo: “el horario de atención es de 7:30 A.M. a 7:30 P.M, para ello se cuentan con: cinco médicos, 4 auxiliares de enfermería, un técnico de laboratorio, una bioquímica farmacéutica, un guardia, un personal de limpieza, una portera, tres personas de admisiones, divididos en 2 turnos” (10).

El centro tiene varias falencias como: la falta de transporte para derivar pacientes, que se vio plasmado en lo que dijo la anterior directora del centro, M. Ferreira: “Necesitamos con urgencia una ambulancia para derivar a los pacientes; como no tenemos, ellos deben ir en taxi o los llevo en mi carro” (6). En entrevista con la directora actual, no hay necesidad de este medio, ya que, como argumentó: “contamos con más servicios de salud cercanos que pueden ayudar en casos más graves, por eso el Ministerio no nos proveyó de una ambulancia” (10).

Entonces, a partir de este análisis contextual, se planteó la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores que afectan el acceso de la población de Cerro Verde al Servicio de Salud Cerro Verde?

Desde la cual se formuló como objetivo general: Determinar las barreras y los elementos facilitadores de acceso a la atención en salud de la población que habita en el área de intervención del Centro de Salud de Cerro Verde, a fin de orientar la toma de decisiones en el sector.

METODOLOGÍA