ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN PORTFOLIO

游佳瑜 YU, CHIA-YU

Since 2019-2024

CONTENTS

2 1 3 4 5 6

微城新境

模範社區的複合式社區空間 一滴滴。琢中藥

迪化街的中藥甜點新體驗

水物山行

獅潭新型態的場域體驗

空間遊歷

生活化的圖書館

居與家

弱勢族群的生活空間

垂直與水平間的單體聚合

單親族群的共同生活空間

微城新境

模範社區的複合式社區空間

Location:台中市 西區

台灣社區工作自1960年開始,發展於 社區福利、照顧服務和文化教育。此外 ,政府於1968年推動社區發展,而對 於社區空間議題都採取小規模的空間規 劃,多著重於硬體設施改善。近年來在 各地方社區區域內時常會看見社區活動 空間被租借來舉辦演講活動或者依據在 地居民生活模式來提供不同活動時的活 動配置,但過了使用的時間及活動後, 使社區活動空間時常閒置沒有將空間使

然而台灣的社區空間多為單一空間多功 能使用,這也讓許多的社區空間因無人 使用而導致空間使用上的沒落,基地位 於台中市西區雙龍里的模範社區,藉由 城市結構之於城市意象元素彙整社區區 域公共空間案例分析空間操作之手法, 以建構模範社區新型態 的複合式社區 空 此次設計以城市意象五項元素之於案例 間。

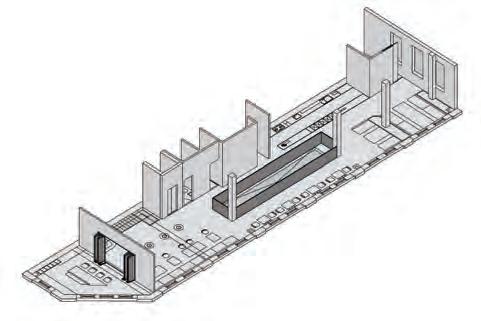

日咖夜酒空間意象圖

元素之於社區時的功能性

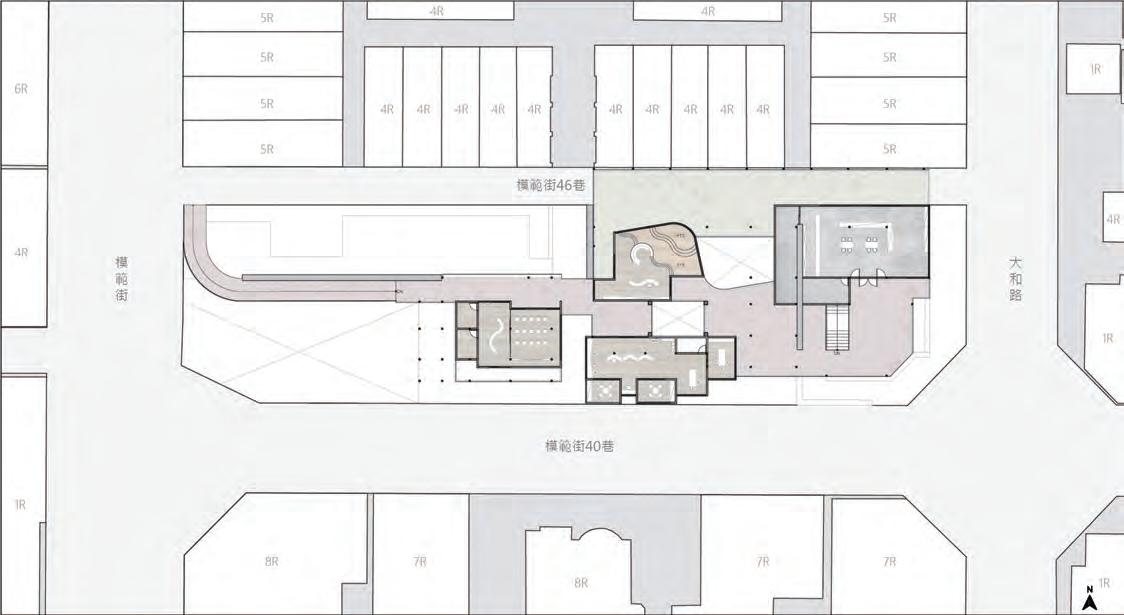

城市意象元素之於社區時的功能性,透過五項元素功能置入基地內,「通道」擷取 基地舊有紋理來劃分空間活動行為。「地標」運用基地上原柱結構系統以外露的方 式保留,創造較開放且流動性的場所,並呼應過往攤販的街景。「區域」以周遭街 道紋理及活動行為作為本設計參考依據將其延伸滲透至基地內,強化出舊有模範市 場之商業行為並串連模範市場建物與基地上的關係,以讓遊客體驗舊有巷弄的空間 氛圍。「邊界」保留基地上還可使用之磚牆結構作為空間區域使用的劃分。「節點 」將二樓部份平台延伸至模範市場外立面周圍鄰房形成可公私共有的交流空間。

下層空間

區域

抬升、串聯 、錯位 節點、通道 、邊界

搭接、 串聯、錯位 地標、 通道、邊界

搭接、抬升、錯位 地標、節點、邊界

搭接、錯位 地標、邊界

基地空間設計手法彙整說明

空間區域基地現況操作手法

在原基地範圍內為將鄰近基地範圍旁的模範市場過往販賣的商業行為以新的商業行 為模式重新再現於基地內,依據不同時間點規劃出早晚不同使用方式的活動空間, 使融合多元化的社區生活模式讓社區居民與遊客聚集於此交流,為保留基地原始磚 牆構造及原柱子系統,並與鄰近市場房子外立面連結,本設計將五項元素對應定義 出與案例分析空間構成手法的3種空間量體利用方案。

透過量體的下坎與退縮,打破原有封閉的界線,平台退縮圍塑出中庭廣場,再以廊 道行走於建築立面上,主體建物退出營造出較強烈的入口意象。

透過散落的量體增加基地的開放性,同時也串連了市場(南)與住宅的關係(北) ,路徑的延伸引導遊客來體驗歷史之文化,開放式的路徑讓居民與遊客增加互動的 可能性,並保留市場之路徑,喚起在地居民的凝聚力及歸屬感。

量體操作方案

位於路口轉角處,遊客主要進入社區的方向,以下層的空間形式聚集人們觀看表演。

與對向原市場入口餐廳外增設的座位區連結,將空間已凹凸錯位的形式增設半戶外的座位區,讓經過 的人們可以有休憩並同時享用餐點的地方。

C. 抬升售賣區的樓板高度與其他空間做出活動的區分,同時也可作為休憩的平台空間。

D. 將原磚牆加厚及加高,以突顯基地方向的指引性,將外推延伸的桌子與咖啡廳連結作為舉辦活動時空 間的延伸。

E. 以弧形的構成形式引導親子遊憩時的活動路徑,以挑空的平台區分動態及靜態的活動路徑。

F. 延伸平台至市場外立面,將私有的活動空間延伸,以利達到私有空間公共化的目的,將原磚牆加厚加 高區分出圖書館動態及靜態的活動空間。

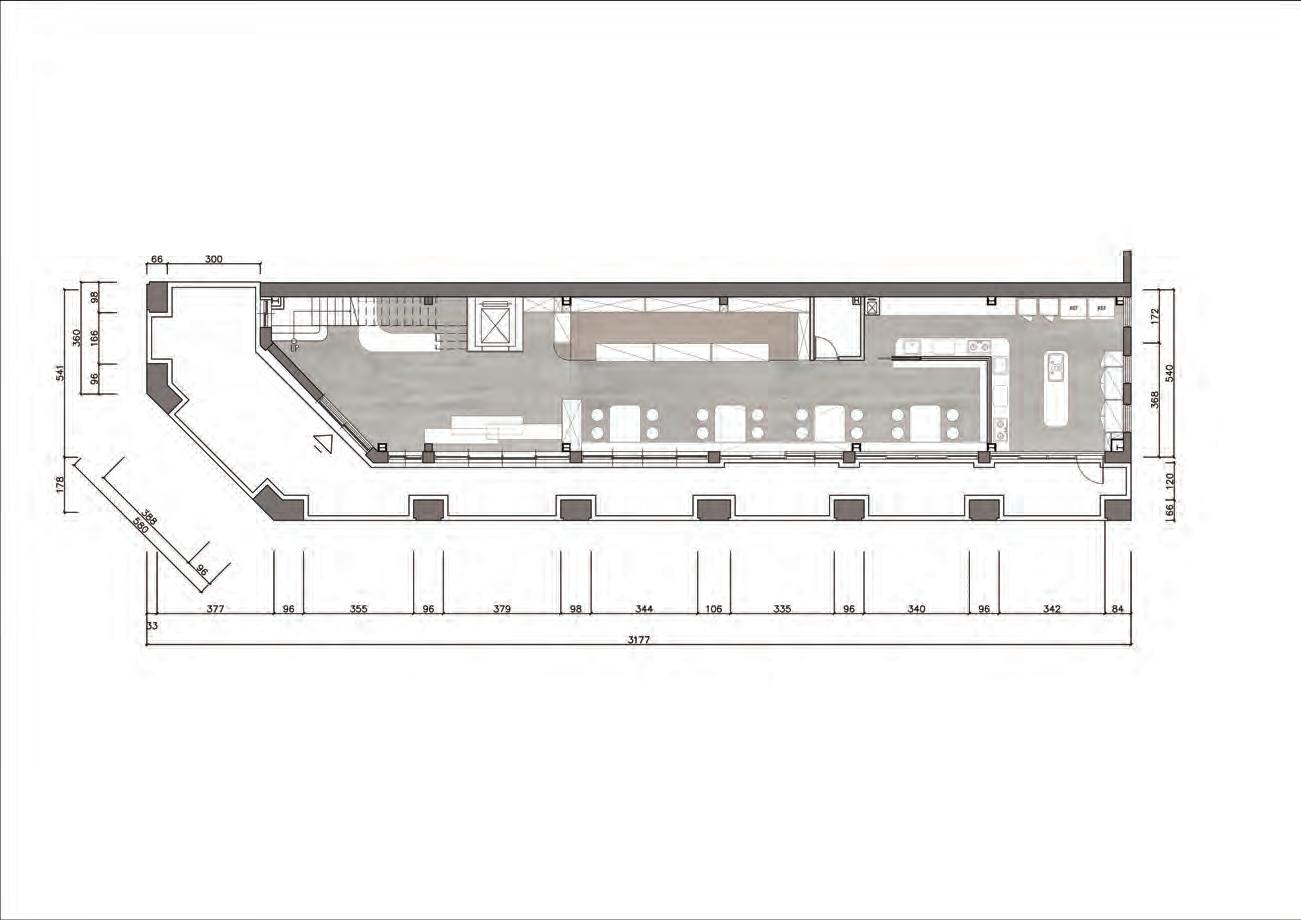

單位:公分

動線索引

服務人員動線 服務人員次要動線

垂直動線

A. 社區舞台

B. 日咖夜酒

C. 販售區

D. 多功能手作教室

E. 共享廚房

F. 社區資訊站

單位:公分

動線索引

服務人員動線 服務人員次要動線

實木地板 水泥粉光

遊客、居民主要動線 垂直動線 遊客、居民次要動線

A. 社區影院

B. 共享工作室

C. 親子遊戲區

D. 社區圖書館

E. 戶外休憩區

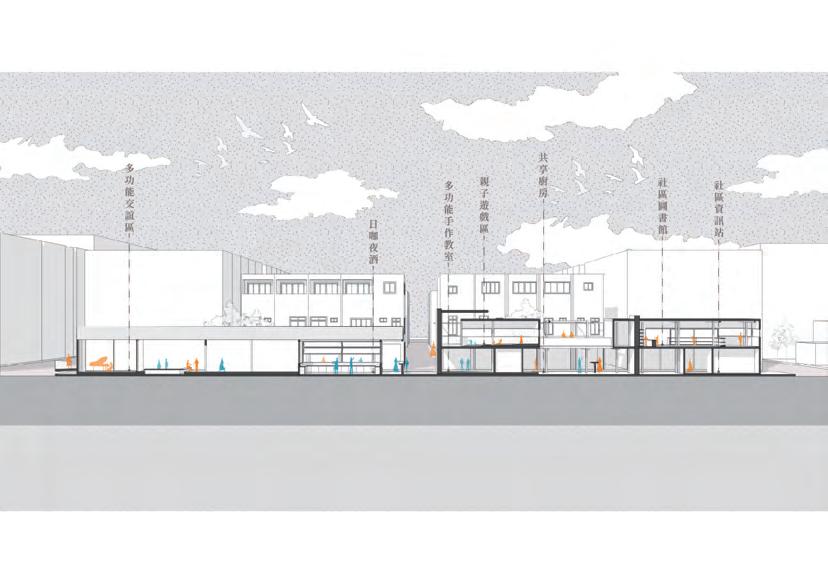

基地高度與周圍建物立面關係

基地周圍環境多半為兩層樓以上之建物,為不遮擋鄰近市場建物,設計以二層樓為主要設計樓層高度。

一樓將原基地上可保留磚牆結構及柱子結構系統保留,作為空間主要劃分的依據,將較為動態的活動行 為規劃於交叉路口處和基地周圍商業集中的方向,依據不同時段會有著不同的活動行為發生。

社區空間南向剖面圖 1

基地紋理劃分規劃區域空間安排,將西向交叉路口處人潮進入基地廣場舞台空間以下層的空間形式圍塑 出聚集集中的空間氛圍,讓遊客及居民在看表演、遊憩的同時可以有視覺集中於舞台及上方紅色透明沖 孔板與外露結構所引導的入口方向,藉以提升遊客進入社區內方向的指示性。

空間規劃、策略圖說

社區空間南向剖面圖 2

二樓入口處設置於現況遊客進入市場通道入口處,以增加入口的指示性,通過上二樓的路徑時可以同時 觀看廣場舞台表演,增加基地東向原基地磚牆的高度及厚度呼應上方搭接的懸空屋頂,以回應基地上路 徑及歷史文化的結構特徵,共享工作室以租賃的形式開放24小時,方便初期創業的自由業工作者使用。

社區空間南向剖面圖 3

現況入口通道處為區域主要劃分範圍的依據,以通道為中心區分,左邊為營業時間較長的動態活動空間, 右邊主要給與在地居民使用的活動空間以靜態活動為主,將原基地的磚牆結構作為空間功能邊界的區分、 磚牆圍塑出的通道路徑空間及高於基地樓層搭接於牆面上的屋頂,都具有指引及象徵文化的意義。

廣場舞台與社區空間

日咖夜酒、販售區空間意象圖

鋁窗框

椅面桌面梁柱 窗戶

燈具計劃 家具計劃

鋁合金(白)深色實木實木貼皮 實木貼皮座椅 木製圓桌

造型吊燈

日咖夜酒、販售區空間意象圖

造型吊燈投射燈木製座椅/褐色麻布坐墊

白塑膠椅凳

實木貼皮原紅磚結構白防水帆布 家具計劃 水磨石地坪

共享廚房戶外座位區空間意象圖

一滴滴。琢中藥

迪化街的中藥甜點新體驗

Location:台北市 大同區 信源蔘藥行創立於1986年,是一家經 營36年的老字號中藥店,因西藥進入 的影響,中藥相較於西藥取用的方式 較費時又費力,很多人對於中藥行的 刻板印象可能還停留在抓藥燉補,使 中藥產業逐漸凋零,此外,西藥的藥 效強烈,對抗疾病可以快速地看到效 果,因此消費者逐漸改變他們的用藥 習慣,近年因新興產業的興起,消費 者注重天然養生和特殊的飲食文化, 讓中藥的產業再度獲得回響。

一滴滴甜點現址位於松山區與信源蔘 藥行使用同一個販售空間,並以新式 的甜點重新將中藥材融合於甜點中, 增加年輕一代消費者的購買意願。本 次設計 基地範圍800公尺內的餐飲主要 以傳統美食、咖啡廳為主,糕點類和蛋 糕類的店家都將本身對大稻埕場域的文 化理解,而有不同的餐飲推出,但在空 間種類販賣的商品較單一,需要將空間 及食物多元化。

基地位於台北市大同區迪化街一段的大 稻埕遊客中心,前身為迪化街傳統零售 和住家混合使用,緊鄰著屈臣氏大藥房 、小藝埕爐鍋咖啡、永樂布業市場以及 霞海城隍廟,主要幹道為環河北路,迪 化街一段道路為單行道,導致人車共道 ,空間整修過後除增設旅遊服務諮詢處 外,並在二、三樓規劃五處風格不同的 復古場景,讓外來客可以體驗並了解在 地文化。

大稻埕白天是親子、文青和觀光客體驗 人文和購物逛街的地方,到了晚上人潮 退去後不少的餐酒館開始開店,讓年輕 的旅客、在地的居民能有個放鬆的好去 處,依臺北市觀光傳播局「來臺旅客在 臺北市消費及動向調查」,大稻埕以 40-49歲的旅客最多,50-59歲次之, 除了中年旅客到訪體驗人文風情外,因 近年大稻埕文創風潮增加,使20-39歲 的年輕旅客也增加來訪的意願。

中藥行×文化×手作甜點店

傳承千年漢方文化,並持續創新 透過天然健康的漢方中藥與甜點的結合讓消費者重新接觸中藥的新風貌

中藥行

中藥行消費者主要都會因季節的需求而去購買藥材來進補身體,而消費者也因年齡 層差異形成不同的消費型態。過去中藥適用於治病,現在中藥不僅用於治病,更廣 泛用於養生、保健和日常飲食,因年長者消費者習慣自己回家燉煮藥材,而年輕一

代消費者則比較喜歡購買便利性比較高的藥粉、藥材或沖泡式的茶包,讓許多中藥 行店家為講求效率和方便性,開始販售拆開即食的產品,而不需要自行燉煮,來提 升新一代消費者購買的意願。

【中藥文化】

傳承千年漢方文化 並持續創新

【食材、藥材品質安全】

遵照古法 以品種、產地、樣態 辨別食藥材的優與劣

【增進健康】

探索中藥飲食文化 多元手作交流分享

【醫食同源】

打造健康減糖的漢方甜點

文化 健康 獨特

機能區分動線

單一空間流動

垂直交流的文化場所

新與舊物件傳承融合

以動線為主的空間分布

中藥是一滴滴甜點很重要的架構和文化底蘊,大稻埕迪化街也是歷史的組成和

在地文化的一部分,將一滴滴甜點開在這邊即是一個具有獨特性質的存在,也 能結合中藥對品牌文化的認知進行擴張與推廣。

中藥飲品調製

講座/用餐區

中藥材/甜點販售

設計概念

甜點手作

用餐區

製作區

動線索引

服務人員動線

服務人員次要動線

消費者主要動線 垂直動線

消費者次要動線

客席座位坪數

四人:4組

總客席數:16席消費坪數:1.7㎡/人

單位:公分

北歐砌木地坪原色橡木地坪

A. 騎樓主要入口

B. 收銀區

C. 吧檯配藥/販售區

D. 觀看區

E. 商品展示區

F. 用餐/等候區

G.儲藏室

H.中藥/甜點製作區

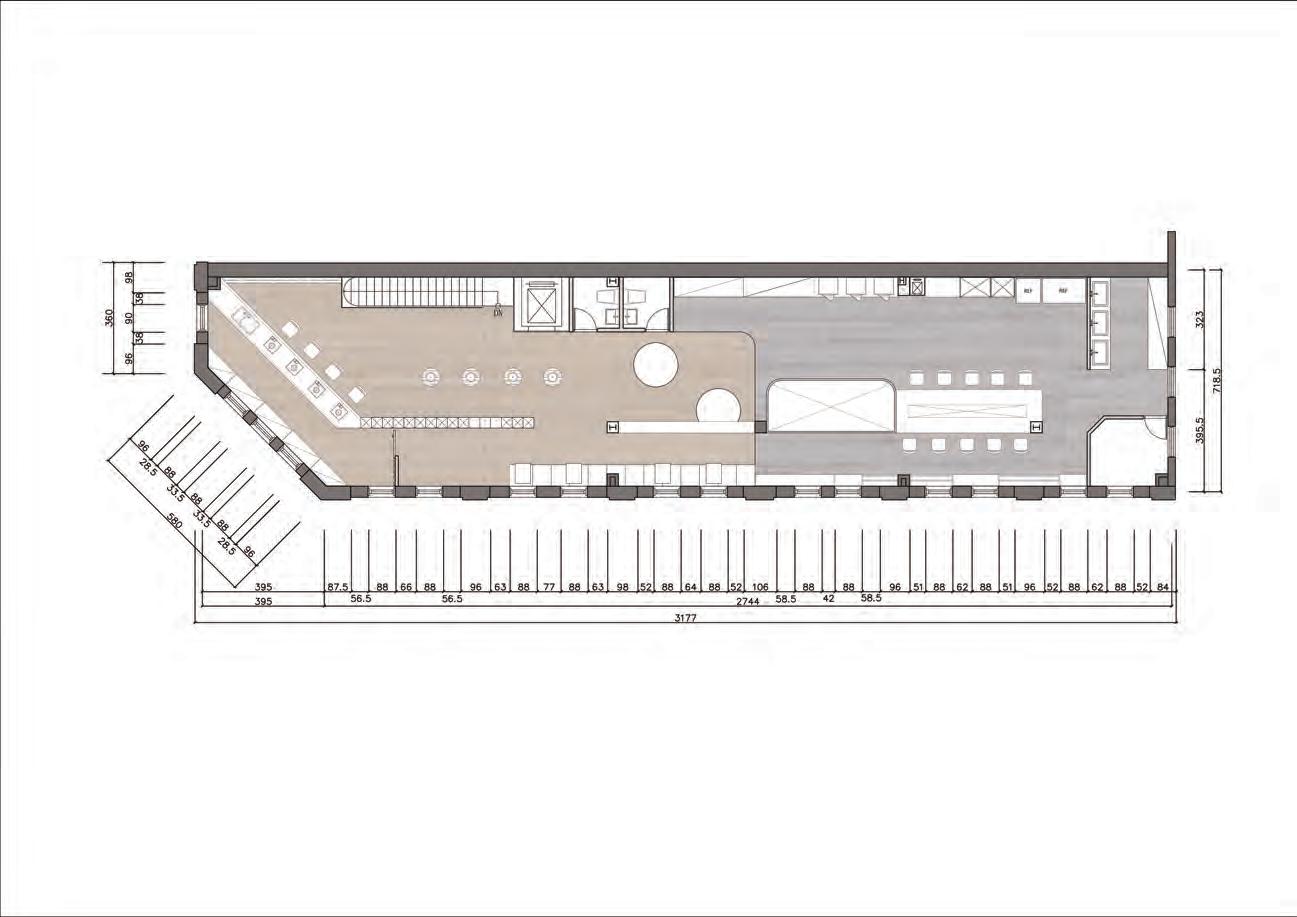

單位:公分

雙人:6組

客席座位坪數

四人:3組

六人:2組

總客席數:36席消費坪數:1.7㎡/人

二層平面圖

A. 糕點展示區

B. 點餐區

C. 用餐/等候區

D. 用餐/講座會議區

E. 自助回收區

F. 備餐區

G.儲藏室

單位:公分

單人:14組

客席座位坪數 雙人:5組

總客席數:24席消費坪數:1.7㎡/人

A. 展示區

B. 甜點製作體驗區

C. 中藥飲品教學區

D. 休憩區

E. 工具區

F. 儲藏室

G.清洗區

三層平面圖

第一進:【體驗空間】

1F 中藥/甜點販售區

2F 用餐區、每個月舉辦一次講座會議

3F 需提前預約中藥飲品調製教學、手作糕點教學

【垂直動線】

【第二進:服務空間】

AA’向剖立面圖

餐飲種類: 漢方甜點/漢方花草茶/漢方咖啡/雪燕美顏飲

人均消費: 250/人

木屑蛋糕、花草茶與咖啡,來自老中藥舖的專屬氣味。

傳承四十餘載歲月,信源參藥行積累無數客戶口碑。

遵循四季節氣,適性調配,甜點師鑽研食材風味,講究科學,潛心琢磨,每一口都是原方獨味。

暖春的桂花黃耆,炎夏的洛神紅麴,涼秋的百合雪燕,寒冬的首烏人參,不熬水、不磨粉,化作甜點適季養生。

來中藥房吃甜點,再加上一杯蟲草拿鐵,身心皆療癒,滴滴珍貴甜入心扉!

整體空間圖說/一滴滴餐飲販售種類

地坪

超耐磨木地板

燈具計劃 家具計劃

造型吊燈方形壁燈木紋貼皮展示桌

入口商品展示空間意象圖

桌椅櫃子矮牆 窗戶

實木窗框

深色實木木紋貼皮翡翠綠磚

燈具計劃 家具計劃

造型吊燈 木製四人餐桌木製餐椅 (深褐色麻布坐墊)

吧檯配藥/甜點製作 空間意象圖

展櫃

實木格柵

桌椅屏風天花

木紋貼皮造型壁紙原實木結構

燈具計劃 家具計劃

造型吊燈

糕點展示/備餐區空間意象圖

木製四人餐桌椅(鐵件桌椅腳)

入口展櫃

棗紅美耐板 地坪手作檯屏風

超耐磨木地板霧面不鏽鋼造型壁紙

燈具計劃 家具計劃

造型吊燈

甜點手作/中藥飲品調製空間意象圖

木製高腳餐椅 (淺灰麻布坐墊)

清朝時期

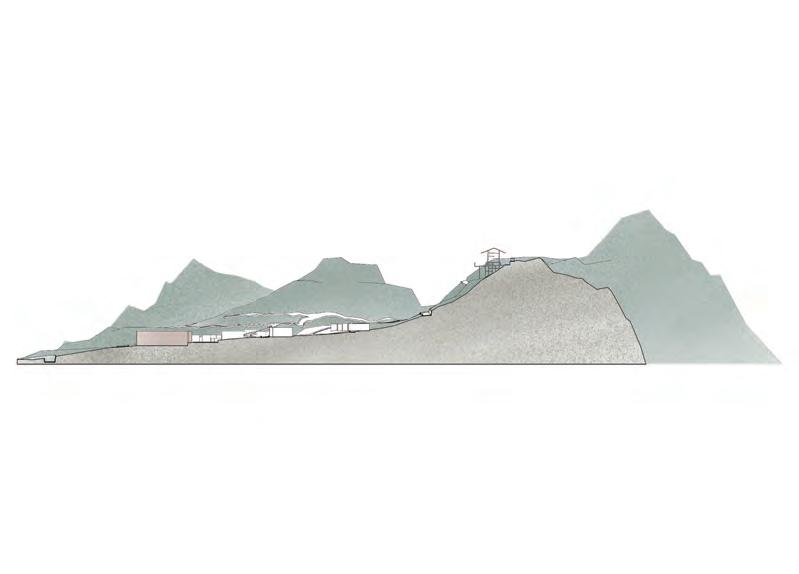

水物山行

獅潭新型態的場域體驗

Location:苗栗縣 獅潭鄉

城市與鄉村的差異性未必然是劣勢的關 係,如何提起過往生活的景象,集合出 在地性且值得存在的公共場域,藉由事 物的解析為我們所承載的歷史、記憶與 想像空間,進一步地感受人親近自然的 樣貌。在遠離喧囂的城市後,人們開始 嚮往著一個沒有壓迫、舒適且寧靜的活 動空間,而被山脈東西包覆形成縱谷地 形的空間,附有著豐富的人文歷史場域 ,使聚落得以脫離城市急湊的步伐。19 94年台三線拓寬,使獅潭漸漸沒落,從 原來主要通往市區的必經路線轉為次要 路線,讓原有繁華的街道不昔以往,村 落裡許多的歷史場域都被永久閒置沒有 整體的規劃。

漢人開墾

獅潭鄉新店村位於水源保護區,村內丘 陵變化起伏大可開發的面積有限,在地 居民過著以農為業的生活,而在地性的 產業桂竹筍為居民主要作物的經濟來源。

日治時期

乾隆 嘉慶 同治 光緒 日初日末 民國

義民廟創立

茶、樟腦

歷史脈絡 03

聚落上有許多具有居民過往生活景象的 歷史文化表徵和典型的客家建築,而在 基地的橫向脈絡上,我們感受到界線上 不同的交會點,都富含著歷史的脈絡關 係,且是被孤立遺忘的,從村落上的彩 繪牆,特殊的空間場域,鐘樓古道、洗 衫坑、村史博物館、文化會館了解居民 對自己家鄉還保有一份認同感,但原有 建物在無人整治的狀態下,藉著尋找一 個可以改變地方活動和沒落的契機。

馬偕(長老教會)

鄉公所成立

台三線拓寬

以農為業 桂竹林

蠶繭外銷日本

關於獅潭

從獅潭義民廟為入口的起點,透過居民與聚落的意識來重新凝聚具有歷史性價值的 空間再造,指標性的建物突顯於山林中,按指過往警員敲鐘的意義,生活性的空間 場域,引導人們進入村史博物館、洗衫坑、文化會館、鐘樓古道,同時可以透過歷 史再現的空間體驗讓觀光客可以重新認識獅潭聚落以往的風貌,並且提升在地居民 對家鄉的歷史文化認同,以不一樣的樣貌延續獅潭的價值。

2

觀光客停留

3

來到獅潭的遊客有些是來了解當地歷史及客家文化,親自體驗當地生活文化。則令些是登山愛好者,

被當地保存下來的古道及自然環境所吸引,做一個登山健行的運動。

居民生活景象(日常生活)

平日早上居民都會先前往鐘樓古道附近健行,之後開始耕作,在每個禮拜二.四下午都會前往活動中心 和文化會館活動、交流,下午五點後街道上就沒什麼人。

遊客多半於寒、暑假及平日假日會來到獅潭 登山和體驗當地文化。

鄉村日常生計(產業)

以往的獅潭山林資源豐富,主要為開墾山林,採樟樹提煉樟腦、採茶做販賣,現今的獅潭在水園保護 區,使山林資源無法隨意開發,居民都在自家的農地耕種蔬果。

歷史文化

早期獅潭擁有豐富的山林吸引不少漢人來此開墾,以及日治時期日軍來此行政、馬偕來此傳教看病, 如今的獅潭還可看見前任遺留下的路徑以及傳統建物。

日常生活觀察

1.場域的選址:

透過觀光客停留、居民生活景象、鄉村日常生計、歷史文化的分析進行在地性場域選址 2.動線串聯: 垂直與水平動線的串聯,製造出不同停留點,觀看聚落樣貌 3.場域類型體驗: 強化四個不同歷史性、場域性的體驗差異

將物件性場域、山林場域、水域場域串聯起來,保留在地性場域的物件空間,讓觀光客了解在地歷史文 化,過往居民與水的關係緊密連結,現今疏離,親水空間讓遊客與居民共同使用,且讓居民回想起以往 樣貌,鐘樓古道為登山客來此健行停留之地,桂竹筍為在地產業之一,與過往比較後,將過往空襲警報

藉由河道空間讓遊客重新體驗過往的 空間情境,並且帶動人與人和水的關 係。

村史博物館(物件性場域)

現今村史博物館保留就有獅潭的文物,內部空間凌亂狹小封閉,造成遊客無法目睹舊有在地文物,時間 久了,漸漸遺忘曾經過往的文物,遊客對於獅潭的印象只了解博物館的建築外觀。 過去私人住宅,現在私人的文史館擺放著不少地方珍藏的老照片、文物、工具、信件。

洗衫坑(水域場域)

現今的人潮都往重建過後的洗衫坑活動,使舊有在河川旁洗衣活動的河道逐漸被遺忘,因空間狹小使改 建後的洗衫坑人潮減少,在過去的獅潭自然環境對於在地居民的日常生活是一種密不可分的關係,而對 於現今的居民河水是灌溉的角色,對於遊客來說河川是過濾及淨化身心靈的一個空間場域,透過回憶裡 空間場景,回想起過往回憶,創造居民與遊客的創新的互動方式。

早年婦女,白天上山採藥,耕作農事,傍晚溪邊洗衣服。婦女見面話題非常多,因此這地方就成為了「 新店客家廣播電台」。

場域情境

文化會館(生活場域)

新店村的中心位置,交通四通八達,以往曾是鄉公所,是在地重要的場所,過往與街道的關係,居民會

搬著椅子來到鄰邊的興光雜貨店一同觀賞影片。現在則是文化會館(圖書館),是居民互動的場域,承 載了在地居民的歡笑及回憶,空間性質從以往私密空間轉換公共空間,但空間仍停留於以往封閉私密的 空間樣貌,與鄰邊的關係疏離。

過往的古道場域與現今扮演不同的角色,敲鐘、活動的意義也不同,過往是空襲來臨警員急忙趕上去敲 鐘,心靜上給人急迫緊張感,現今古道則是登山健行的好地點,想透過轉意讓這個場域給人不是以往的 空間體驗,而是透過現今的文化讓人享受體驗這段路徑,並且了解獅潭的在地樣貌。走上古道的那一刻 ,心中想像出一種美好憧憬,被自然包覆的步道,彷彿是城市中的人行道,穿梭在樹陰下,拉近人與自 然之間的距離,停留於竹林之間拉近人與自然的互動,並且以自在的姿態慢步行走體驗感受自然,沿途 路徑上有片刻停留之處,仍然是登山者的集會所,共同欣賞在地的聚落與獨特的山谷美景,最終敲鐘的 那一刻,向聚落傳達著遊客的來臨。

以前二戰期間發生空襲警報,派出所會派員到鼓樓擊鼓。現在則是戶外健行運動場所。

場域情境

設計策略

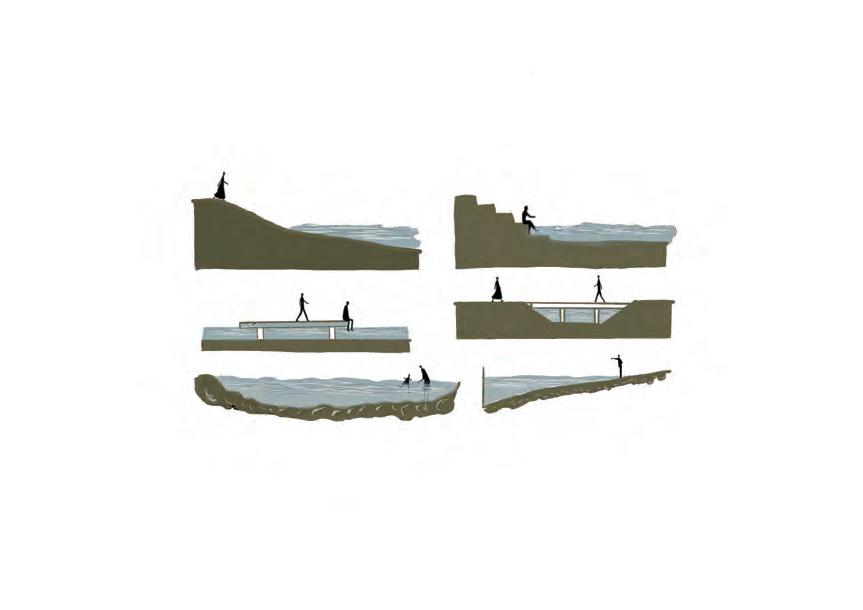

1.河道保留舊有紋理,增設新的路徑,置入新的停留點,讓觀光客、居民重新認識人與水的互動關係

2.懸挑在河道上的平台,置入人的行為讓人感受水的寧靜

50~60cm

親水觀魚

單位:公分 全區配置圖

動線索引

服務人員動線

服務人員次要動線

A. 點餐區 B. 出餐區

C. 販售區 D. 景觀水池

E. 廣場 F. 親水區

遊客、居民主要動線 垂直動線 遊客、居民次要動線

空間使用模式

G. 觀魚區 H. 足浴區

I. 涼亭 J. 原洗衫坑

1.藉由義民廟人流延伸,帶入村史販售空間及親水空間和竹編工坊

2.給予閒置空間,增加居民與觀光客的互動,提升居民對在地文化認同感

位置/活動現況

1.遊客通往獅潭路徑,居民通往義民廟路徑

2.客家穿鑿屋,收集獅潭上的文化歷史(照片、器具、物件)

3.洗衫坑為在地居民洗衣場所

物件性/水域場域平面空間說明

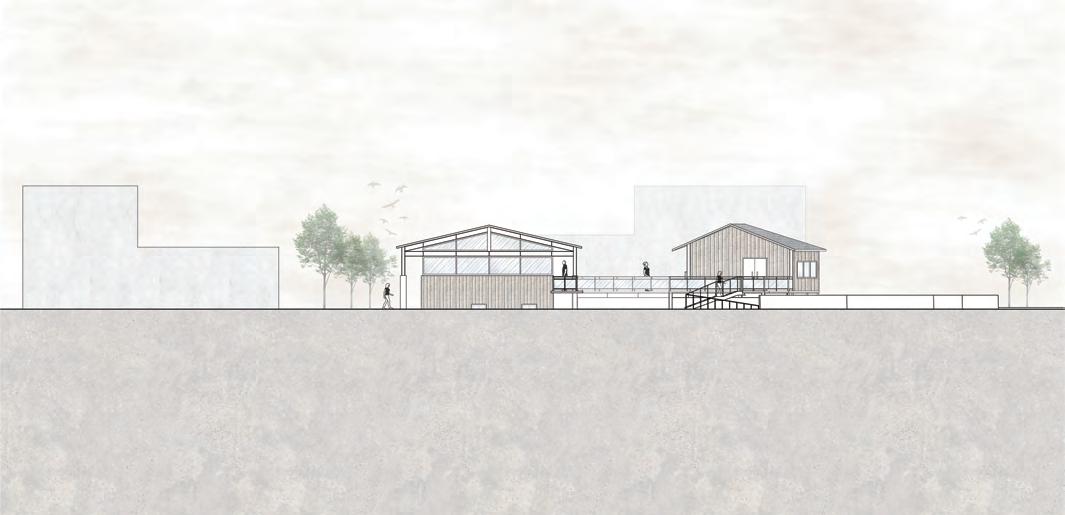

DD′向剖面圖

AA′向剖面圖

BB′向剖面圖

CC′向剖面圖

鋼構補強 防水木地板 水泥粉光 淺灰石磚 屋頂 室內結構 戶外平台 引導地坪 地坪

物件性/水域場域空間意象

柱子 窗框 室內牆面 矮牆

水泥竹編壓紋原紅磚結構 鋁合金窗框 竹編條編織 白水泥粉光

物件性/水域場域空間意象

動線索引

服務人員動線 服務人員次要動線

A. 讀書區 B. 數位教室

C. 辦公區 D. 手作教室

單位:公分 全區配置圖

遊客、居民主要動線 垂直動線 遊客、居民次要動線

E. 輕食區 F. 展覽區

生活場域平面空間說明

位置/活動現況

1.遊客必經路線(神秘小徑)

2.居民平日上課教室、書籍借閱

3.基地中心三角路口處人潮聚集 空間使用模式

1.藉由主幹道人流延伸引導到居民生活的場域 2.三角路口處設置停留點提供遊客和居民不同 的使用方式

設計策略

1.三角路口置入懸浮休憩空間引導人潮進入

2.輕食、展覽複合式空間提供居民與觀光客的 休憩空間

3.手作教室提供居民與觀光客的互動機會

4.打破原有封閉空間串聯零碎空間機能

原結構 外檯面 窗框 入口大門 地坪

鋼筋混凝土 霧面鋼板 鋁合金窗框 深色實木 紅磚地坪

生活場域空間意象

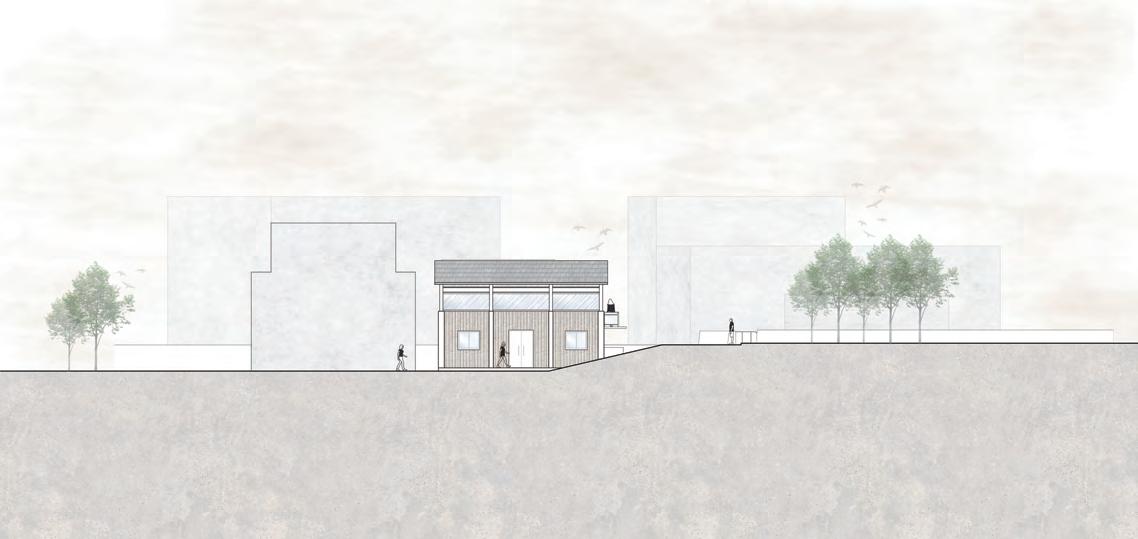

北向立面圖

垂直與水平路徑串聯,240公尺可看見居民在地信仰空間,水平路徑體驗竹林空間 氛圍,272公尺可觀看獅潭地形地貌

獅潭縱谷

義民廟

位置/活動現況

1.登山客必經路線

2.居民平日健行、休憩路徑

3.鐘樓古道被在地產業桂竹林包覆

設計策略

1.與舊路徑的串聯,創造山與城的新觀看模式

2.在水平路徑上打破原有竹林邊界,讓居民與遊客能貼近竹林

3.垂直路徑強化過往敲鐘路徑,並且觀看獅潭獨有地形地貌

獅潭縱谷

義民廟

新鐘塔240公尺可看見居民在地信仰空間, 272公尺可觀看獅潭地形地貌

舊鐘塔被竹林包覆無法看見聚落樣貌

單位:公分 全區配置圖

動線索引

服務人員動線

服務人員次要動線

遊客、居民主要動線 垂直動線

遊客、居民次要動線

空間使用模式

1.水平路徑體驗竹林空間氛圍 2.打破山林與聚落的邊界,觀光客在山林間可觀察聚落樣貌

北向立面圖

AA′向剖面圖

山林場域平面空間說明

廊道牆面

山林場域空間意象

空間遊歷

生活化的圖書館

Location:台中市 西區

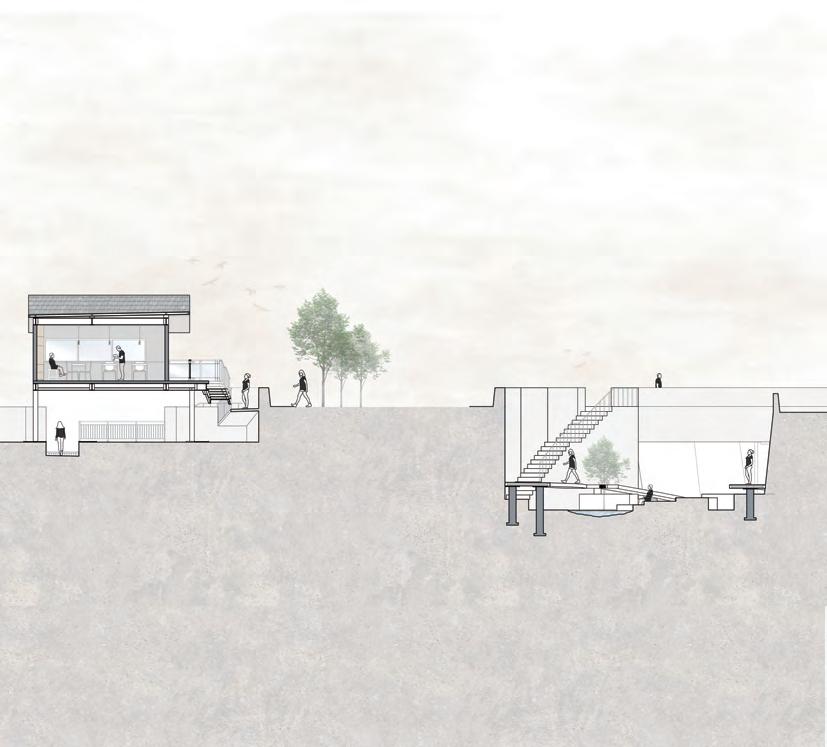

公共空間及其結合的共同場域,其主要 功能不外乎是能夠聚集民眾及使用者的 樂於共同體驗、使用。多面向的功能設 計考量,融合在地的人文特色,並賦予 整體的建構優化,讓整個建築主體及其 場域所結合的軟硬體是可以輕鬆愉快地 被觸及、被體驗,藉由場域及建築的可 親近性,在生活化的使用與體驗中促進 人潮的流動以提高其使用頻率。現有基 地周遭大樓林立交通繁忙,讓基地上原 有的古道小徑逐漸沒落,物換星移下只 變成當地居民回家的必經之地,少數居 民或許會拿來做空間綠化,但都是單一

及局部性的簡易佈置而已無法形成風格 一致的規模,而現地居民的日常生活並 無特色規劃,只是一種具有開放及隨意 性的模式,馬路旁雜亂穿插著看書的居 民或是在騎樓下販賣水果、小吃的攤商 ,因此在這宣囂,雜亂而快速發展的現 有生活場域及空間中,應可從當地居民 現有的生活型態及所需求的生活功能著 手,進而融入當地的人文歷史,保留舊 有的城市紋理進而融合整體的場域及空 間再造,以當代的建築設計為主軸並融 入在地的人文及歷史底蘊,使整體的空 間及場域更具有深度及內涵。

早上陽光充足通常都在有遮蔽物及室內空間活動 (備料、打掃等)。中午因天氣炎熱 柳川上的人會到室內空間用餐。下午天氣比較涼爽居民多半會往半遮蔽的柳川方向 聚集休憩。晚上因戶外空間光源沒那麼充足人們都往室內有光源的地方移動。

08:00AM 半遮蔽 11:00AM 有遮蔽

16:00PM 半遮蔽 18:00PM 無遮蔽 21:00PM 有遮蔽

傳統的圖書館通常給人的第一印象就是不易親近,單一的功能性讓使用者的覆蓋面 無法拓展,也因此大多數的圖書館甚至是一種不可碰觸的場域,只有某些有需要或

開放式休憩(表演舞台) 公共空間延伸至室內

古道紋理古道紋理(串聯空間)遮蔽(樓板延伸)/裸露(開放廣場) 空間機能

基地紋理/日常生活觀察

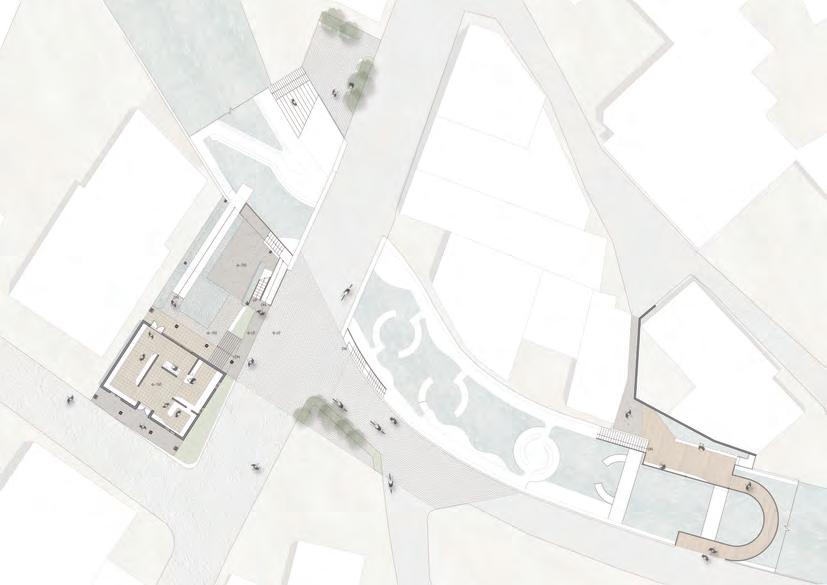

運用古道上舊有紋理來串連室內活動空間,樓板延伸來呼應基地上現有樣貌。東向立面面向柳川,增設 開放式廣場引入人潮,大面綠植樓梯引導人們進入圖書館內。

動線索引

服務人員動線

服務人員次要動線

遊客、居民主要動線 垂直動線

遊客、居民次要動線

A. 咖啡廳

B. 休息室

C. 表演廳

D. 親子遊戲區

E. 商店 F. 倉庫

單位:公分

G. 卸貨區 H. 辦公室 I. 表演廣場

水泥粉光 水泥粉光 水泥粉光 鋁合金窗框 超耐磨木地板 原紅磚地坪

閱讀是給人帶來知識的橋樑,圖書館也是知識交流的場所,但圖書館的整體功能不 應被狹義的限縮,也不應該是只有閱讀目的性的使用者才可進入,在”圖書館”應 有的基本功能外,在地居民平常生活的小空間及藝文場所可以加入文創的元素,融 合在地的古道紋理及基地周圍所發生的人文及歷史,以特色的主體整合多元的在地 文創物件,優化整體風格,以提升本圖書館的生活化及其平易近人的使用性。

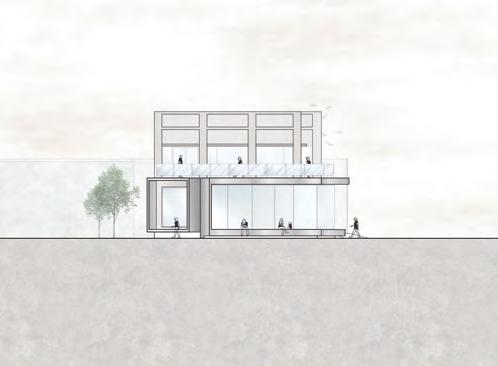

BB′向剖面圖

AA′向剖面圖

整體外觀空間意象

單親家庭

單薪家庭

靜態

視野

動態

界定公與私

雙薪家庭

隔代教養家庭

公(玻璃)/私(沖孔版)

公共空間介入

設計轉換/空間使用模式

通道入口連結 下挖廣場空間 閱覽休憩區

服務人員動線

動線索引

服務人員次要動線

居民主要動線 垂直動線

居民次要動線

A. 廣場

B. 咖啡廳

C. 遊戲區

D. 商店

E. 包裹室

F. 休息室

G.住客休憩區

H.車道出入口

單位:公分

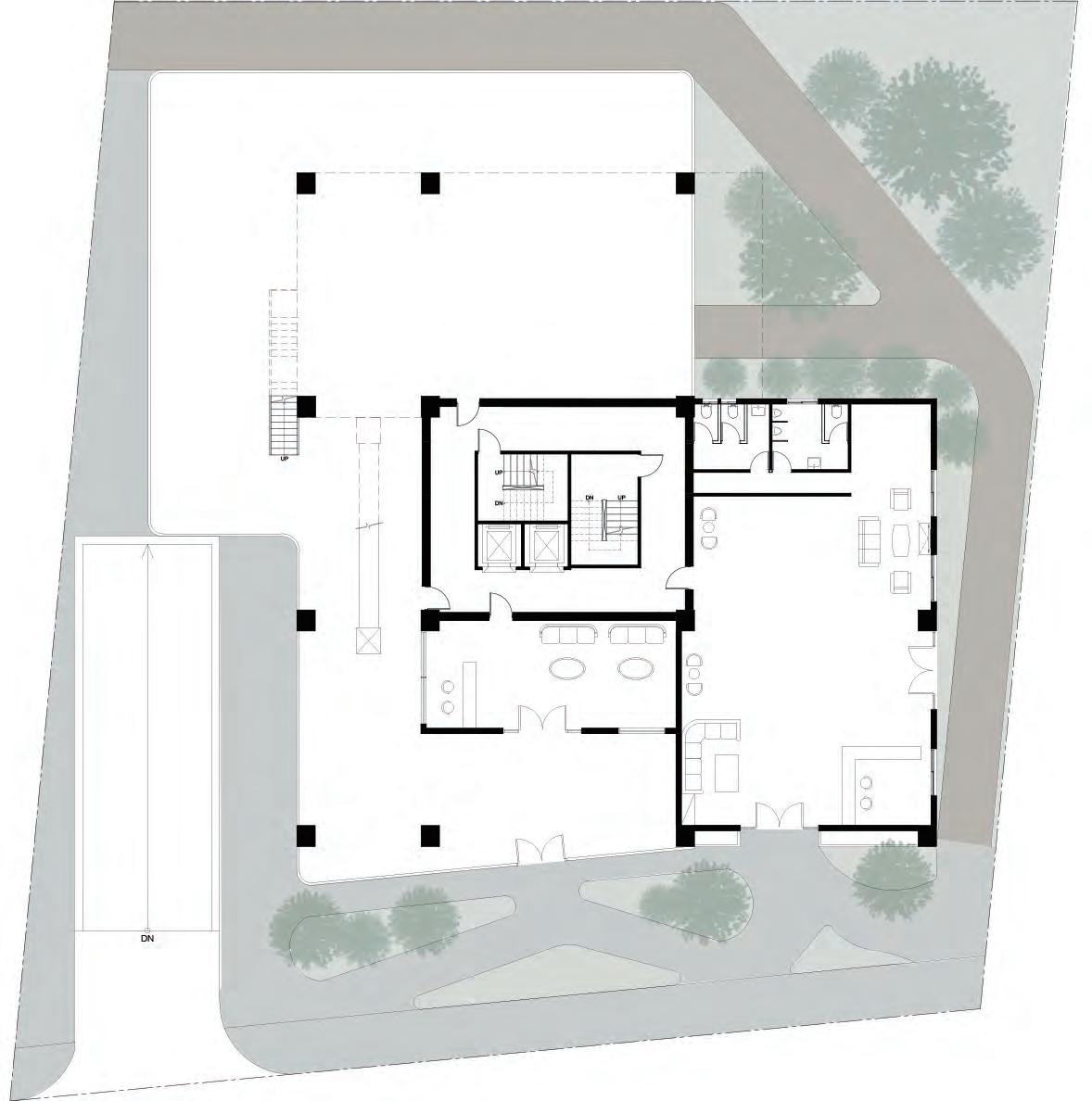

垂直與水平間的單體聚合 單親族群的共同生活空間

Location:台中市 北屯區

單親家庭在台灣的比例越來越高,而造 成單親家庭的原因有很多,但以離異、 分居及未婚的佔多數。單親家庭的家長 為了維持家計,平日無暇兼顧子女教養 ,也因此多數人都認為單親的父母可能 忙於工作或者沒有能力教、養小孩,讓 小孩在人格、心理甚或行為的發展上很 容易出現偏差,對小孩在未來的成長歷 程及對社會的適應力與融合力等,產生 困難。為了提升單親家庭家長們對小孩 教養品質,進而優化教養環境,增進小 孩健全人格成長的正面影響,建立一個 環境優雅,教、養兼具,功能齊備的單

親家庭社區或集合住宅確有其必要性。 單親群體在居住成員多有相同的屬性與 成員背景下,在大尺度的建築外觀設計 前提下應融入共同生活需求公共空間配 置。

為使單親父母能安心工作在社區住宅內 增設幼兒園,並在公共空間設置單親父 母及小孩的互動場域,另增設公共服務 空間,如提供或媒合在社區內自給就業 ,如社區管理,家事管理,家庭清潔, 共同托嬰等,以增加並藉由社區成員間 更多的互動,達到互相幫助,共同成長 的效果。

整體外觀空間意象

家長交流 小孩交流 家長/小孩交流

主要使用者

女/男單親 女/男單親 二個女/男單親

服務空間 公共/私人空間 女單親生活模式

男單親生活模式

單親家庭不論是大人或者是小孩,在生活習性或者生活功能上可能需要有不同的使 用空間;男單親家長或許需要大一點的工作區域,女單親家長則可能需要大一點的 廚房空間,而小孩則需要一個屬於自己獨處及學習的獨立空間等,因此大尺度的建 築主體及公共場域規劃亦必須融合並考量小尺度的成員個體生活需求,以配置合適 的室內格局。

單元平面/女離婚

單元平面/女分居

單元平面/男離婚 單元平面/男分居

空間單元平面圖

單元平面/男女離婚

單元平面/男女離婚

單位:公分

動線索引

幼兒人員動線

幼兒人員次要動線

居民主要動線 垂直動線

居民次要動線

A. 大廳

B. 休憩區

C. 幼兒園接送區

D. 梯間 E. 遊戲區 F. 車道出入口

全區配置圖

鋼筋混凝土

膨脹螺栓固定

5*10鋁製鋼管 15*10方管

L行鋼板8*8*.15

一、二、三層幼兒園,讓有小孩的住戶可以就近上學,八層為住戶交流空間,內設 有運動空間及閱覽室,在私密空間住宅外立面增設格柵系統,讓住戶能保有一些隱